簡介

三·二九起義指揮部舊址

三·二九起義指揮部舊址1911年4月27日,同盟會在廣州舉行武裝起義,史稱辛亥“三二九”起義,又稱黃花崗起義。此前,受孫中山的委託,黃興、趙聲在香港組成統籌部,策划起義。後在廣州陸續設立秘密機關30餘處,起義指揮部設在越華路小東營5號。因事前走漏訊息,在實力尚未集中又不得不發動的情況下起事。起義軍奮戰一晝夜,分路與清軍展開激烈巷戰,終因傷亡過巨,被迫退卻,犧牲100多人。這次起義震動全國,不久即爆發了武昌起義。

準備工作

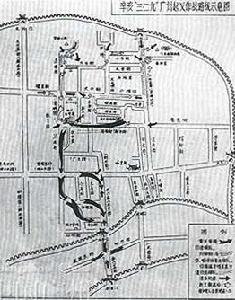

三·二九起義作戰路線圖

三·二九起義作戰路線圖一、籌款

準備這一次大起義,需用的經費是不少的。其中主要的幾筆是:購買並運用槍械和子彈的費用,集中“選鋒”所需的旅費和生活費,運動調度費等。

檳榔嶼會議前夕,孫中山就從檳榔嶼分别致函布思、鹹馬里,委託他們在美國募款。會議結束後,黃興更親自奔走新加坡、暹羅、芙蓉、吉隆坡、怡保、霹靂、金寶等地,到處演說,進行籌款活動。胡漢民、鄧澤如、姚雨平、謝良牧等也都分頭從事籌款。美洲方面,則由陳耀垣、馮自由、黃芸蘇等負責。

當時,籌款的工作相當艱難。鄧澤如到馬六甲向巨商譚佑初運動,“語革命事,極贊成。語籌餉,則以近狀窘,不肯應。其它巨商多同。”在馬六甲這樣一個大埠只募得三百三十三元。黃興因籌款所得與檳榔嶼會議的要求相距太大,十分焦急。說:“現在事勢已迫。如英屬不能籌足預定之額,則全局瓦解。”“言畢淚下。”之所以如此,亦因以前失敗次數太多,華僑自不免失望,又因反對派的挑撥,甚至有懷疑款項用途的心理。為了消除此項誤解,克強先生除於勸說和鼓勵之外,常想一死以明心跡,讓後死的革命黨人容易籌款。

後經多方奔走,才募得十五萬七千二百十三元,其中美洲七萬七千元,英屬南洋四萬七千六百六十三元,荷屬南洋三萬二千五百五十元。革命黨人一無所有,單憑口舌向各方面動以大義,募集如此巨款,其艱難可想而知。

二、起義力量的準備

對這個問題,黃興在起義失敗後所寫的報告中有一段很扼要的敘述:“發動計策,原以軍界為主要。從前運動在新軍,此次調度處之設,則兼及巡防營、警察。但警察無戰鬥力,巡防營自正月舉辦清鄉、駐省不常,故仍倚新軍為主。新軍有槍無彈,所有僅備操時數響之用。則必先有死士數百發難於城內,破壞滿清在省之重要行政機關,占領其軍械,開城門以延新軍入,然後可為完全占領省會之計。”

新軍自一九一○年春節起義失敗後,散傷很多。但第二標因事先槍機全部被卸,沒有參加這次起義,力量仍能保存下來。這次計畫既以新軍為骨幹,聯絡工作就分三期進行:第一期,檢核舊有同盟會員和各人情況,分別授以任務;第二期,調查官場中確有新思想和性質良好的,吸收他們加入同盟會;第三期,對目兵中性質較好的,也吸收他們加入同盟會,並且選出其中熱心勇敢的為主動員,每隊至少二十人。這項工作由統籌部調度課長姚雨平負責。“時軍紀甚嚴,官長兵士非例假及差遣不能外出。故聯絡接洽以星期日為最多。往往一日中一機關接洽者多至百數十人,勢不能全引至機關,故大隊接洽之唯一地點為各茶樓與城隍廟。其有較重要之人須引入機關者,亦必先易外衣,以避耳目。入黨手續,原只簽盟單。此次聯絡軍隊,另每人給一元,令其影相存部,以堅其心。並雲統將盟單相片暫存港中總部,實則恐防泄漏,隨收隨焚。”

作為配合力量的,有巡防營、警察、民軍等。巡防營的發動,也由姚雨平負責。“其運動方法:(一)選幹練人員運動其畢業於講武堂者;(二)運動其鄉里族戚,促其傾心;(三)運動其失意將弁,動以利害。”其中尤以吳宗禹所統三營為重點。姚雨平曾親自同該部哨官溫帶雄、陳輔臣、范秀山、范錦、哨長羅燦等商議舉義。警察方面發動的重點是巡警教練所,因為該所有學生二百多人,集中一處,槍枝也較多,可在發難時作為策應。民軍方面,則由朱執信、胡毅生負責。聯絡對象有番禺的李福林等、南海的陸領等、三水的陸蘭清等、順德的譚義等。準備和省城同時發難,從四郊攻廣州,作為回響。

和以前幾次不同的地方是:考慮到以往歷次起義中,臨時聯絡的軍隊、會黨等常常不能聽從指揮,所以這次又精選了一批能由起義領導機關直接掌握的骨幹隊伍,作為發難的先鋒,稱為“選鋒”。人數最初定為五百人,後來又增加到八百人。其中包括:黃興所部閩籍、川籍留學生,如林文(時爽)、方聲洞、林覺民、喻培倫(雲紀)、熊克武等;趙聲所部皖籍黨人,如宋玉琳等。起義前夕,這些選鋒絕大多數已到香港、廣州。他們的任務是要首先發難,打亂清朝在廣州的指揮機構,奪取軍械庫,打開城門,引入駐在城外的新軍,一舉占領廣州。這是整個計畫中的一部份,並不是想單靠這支人數不多的小隊伍的突然襲擊來取得成功。

三、購買並運送槍械

他們事先估計“以有八百人之選鋒,則最少要有槍械六百”,所以,在日本購買槍械六百二十八枝,在越南西貢和香港也購買了一些。為了購買和運送槍械子彈,共用去六萬五千九百八十一元。

這些槍械子彈先從各地運至香港。然後,分別藏在頭髮包、米包、外國顏料罐頭、嫁娶禮物等中,大量地秘密運入廣州。在廣州城內設立的作儲存槍械子彈等用的秘密機關,據鄒魯「廣州三月二十九革命史」一書的不完全記載,不下三十八處(臨時寄居借用處還不在內)。

四、廣州以外地區的聯絡

對其它地區,他們也很注意聯絡。黃興在一九一零年五月十三日覆孫中山信中說:“聯絡他省之軍隊及會黨,此最宜注意者。”並且還提到了東北、浙江、湖北、湖南、雲南等地。

對湖北的新軍,他更給予很大的重視。這以前,譚人鳳、趙聲、林文、宋教仁、鄒永成、劉承烈等蘊釀過成立中部同盟會的問題,後來因為“苦無款進行”而告停頓。一九一一年一月間,黃興、趙聲從香港函招譚人鳳和林文去港。譚人鳳“以兩湖當衝要,非先示機宜不可,黃、趙韙之,乃於次日帶二千金還。”黃興還囑以“湖北方面,居正可負責任。”並托他和劉承烈帶信給居正說:“吾黨舉事,須先取得海岸交通線,以供輸入武器之便。現欽、廉雖失敗,而廣州大有可為,不久發動。望兄在武漢主持,結合新軍,速起回響。”此外,他們還派了鄭贊臣在上海設立辦事機關,與江蘇、浙江、安徽的革命黨人聯擊;派方君瑛等前往桂林,與廣西新軍軍官中的革命黨人方聲濤、耿毅、何遂、趙正平、劉建藩等商議回響,以便聯成一氣。可見,黃興等在這次起義前對各方面的具體準備工作是考慮得比較周到,做得比較認真的,比以往歷次起義有了很大的進步。

四月八日(農曆三月初十),各項準備接近就緒。在黃興主持下,召開了統籌部的發難會議,決定十路進攻計畫。確定由趙聲為總司令,黃興為副,這是因為趙聲曾任新軍標統,有著更豐富的軍事學識和指揮經驗。同盟會吸取了上一年廣州新軍起義時臨事無人在現場指揮的教訓,而趙聲在廣州認識的人又很多,不便過早露面,於是決定由黃興在二十三日先進入廣州。是日,黃興致書梅培臣等:“事冗,無暇通候,罪過罪過﹗本日馳赴陣地,誓身先士卒,努力殺賊。書此以當絕筆。”當晚,黃興到達廣州,在越華街小東營五號設立起義總指揮部。

黃興到達廣州後,將起義時間改定為二十七日(農曆三月二十九日)。確定這個日期的原因是:“預計日本、安南之械此日方能運到分配,不能不展緩一日。其次則各路選鋒齊集廣州,若過遲延,非特四月初有新軍二標退伍之訊,即機關秘密亦恐難保;經費支持,亦恐不繼。此間既不能速、又不能遲之間,訊息至微,所以決定三月二十九日也。” 黃興一到,廣州起義機關中的空氣頓時更加緊張起來。大家都明白,起義即將在這幾天之內了。這時,黨人對起義的勝利還抱著熱切的期望,心情十分興奮,行動也更加縝密。但就在這時,整個環境卻突然出人意外地惡化了。二十四、二十五日,像晴天霹雷一樣,從新軍駐地突然傳來訊息:清方下令將新軍的槍機全部繳去。軍中本來就有槍少彈,現在連槍機也沒有了,槍枝就成了廢鐵。同時,天字碼頭等處連續駛來的長頭藍布篷船中,都載著陸續調來省城的陸路提督秦炳直所部清兵。傳來的訊息越來越壞。很明顯,起義的打算已被泄露,敵人已經作了嚴密的戒備。

這時,起義領導機關陷於進退兩難的困境。起義的一切準備本已如箭在弦上,難以住手。現在,敵人顯然有備,已經張開羅網,等候革命黨人投入。原定的計畫一下子全被打亂了。不少人認為:如果冒昧發動,無異自投羅網,已難取得預期的勝利。而這一切,又都來得那樣突然。當時坐鎮城中、肩負指揮重任的黃興已十分彷徨,而局勢卻還在繼續惡化。“其後,城中站崗警察亦俱佩戴武裝而大索城內住戶。黨人已遍布城中,等等流言,幾於盡人皆知。一兩日來之風雲,轉瞬劇變。悽慘氣象,已垂罩四城。到此確認吾黨中必有偵探,已將事情告清吏矣。改期之說,已在一般同志考慮中。”接著,始平書院、三眼井等儲存手槍、炸藥等的重要據點相繼遭到清方軍警的襲擊和破壞。“有一次老喻(培倫)搬炸藥入屋,李應生之弟聞警察自相語云:此物想又是那東西。”陳炯明、胡毅生、朱執信以及趙聲的代表宋玉琳等也都主張緩期再舉。正是在這種極端危急的情況下,黃興被迫在四月二十六日晨決定改期再舉,“令各部即速解散,以免搜捕之禍。”隨即致電香港總部:“省城疫發,兒女勿回家。”暗示速即停止將在香港集合待命的大批黨人繼續派來廣州。當天,城中數十秘密機關陸續收束,已經到達廣州的選鋒也開始分批撤回香港。

但是,黃興的內心是異常矛盾、異常痛苦的。為了準備這次起義,動員人這樣多,牽涉面這樣廣,大量軍械彈藥都運入城內。所謂改期,其實何異取消?原先一切努力,至此全部付諸東流。特別是,在黃興看來,以往起義的多次失敗已使革命黨人在海外募款的信用日益不佳。這次起義前後用款達十數萬元。如果一無成效就自行解散,以後還有何面目去對這些資助革命的海外華僑?“人將疑其誑騙,是絕後來籌款之路也。”

因此,他決心拚個人的一死,來酬答一切。當改期的決定一作,他就對人說:“我既入五羊城,不能再出去。”“餘人可邁步出五羊城,惟我克強一人必死於此矣。”其時,抱有這種思想的不是黃興一人。如林文(時爽)雖明知事機敗露,難望有成,但看到黃興的決心後,也表示:“大舉不成,盡可做一場大暗殺。克強既決志,吾人攏在一起同拚命耳。”喻培倫(雲紀)也表示:“非乾不可,彼一人亦乾。”參加選鋒的人中,不少人遠歷重洋,潛反內地,本來就抱著必死的決心,不作生還的打算,這時也極力贊成。加上又傳來訊息:清方調來廣州的巡防營中,也潛有黨人,準備回響。於是,當天晚間,黃興決心率領留剩在廣州的一部份選鋒孤注一擲,仍按原計畫進攻兩廣總督衙門,並分兵一部份準備攻占大北門,接應駐紮在城外的新軍入城。這時,“諸同志熱度沸,認定此處為大暗殺,非復為軍事布置,人數多寡不必計算,臨時能拾回多少便算一回事耳。” 這便是最後又決定仍然起義的實際情況 。

起義過程

一九一一年四月二十七日(陰曆三月二十九日)舉義的日期一定,黃興一面電港促黨人進省,一面因留在廣州的人數已大減,只得將原定十路進攻的計畫改為四路:黃興攻兩廣總督署;姚雨平攻小北門,占飛來廟,迎新軍與防營入城;陳炯明攻巡警教練所;胡毅生以二十餘人守大南門。但香港總部得電,已來不及在舉義前率眾趕到;姚雨平、陳炯明、胡毅生三路又都沒有動。結果,只剩下了黃興一路孤軍奮戰。

下午五時三十分,黃興率隊從小東門指揮部出發,直攻兩廣總督衙門。林文等手執螺角司號,“一時鳴鳴聲動,風起雲湧,直撲而前。”這幾乎是一場處於絕望下的戰鬥。而遭遇的卻比想像中最壞的情況還要壞。當黃興親率選鋒一百多人撲入兩廣總督衙門時,等待著他們的只是一座早經有備、撤退一空的房屋。“死多人以攻入督署,空洞無一人。觀其情形,有如二、三日前去者。報紙所云藩司、學司適在開審查會者,皆是捏詞。如兩司在,必有轎及儀仗各物。今一切皆無,此中非又有一最密切之偵探報告,不能有如是之靈活。”撤出衙署時,林文看見開來的巡防營,以為是預先約定前來回響的,上去招呼,反被擊斃。以後又開來一支巡防營,“見其並無相應之號,且舉槍相向”,方聲洞急發手槍,打死的卻是據說事前有聯繫的軍官溫帶雄,而負責聯繫巡防營的姚雨平等這時卻不知道跑到哪裡去了。

黃興原來把最大的希望寄托在城外的新軍身上。在衝出兩廣督署後,他從人數那么少的隊伍中還抽出徐維揚率領花縣黨人四十人去進攻小北門,想接引城外的新軍入城。萬萬沒有想到:新軍中的革命黨人根本就沒有接到何時起義的通知,根本沒有作回響起義的行動準備。據新軍中的黨人回憶:“至發難圍攻督署時,吾等軍中同志猶未知之。及知之,而北門城牆上八旗兵已滿布槍炮口,且瞄準向吾軍營房矣。吾軍中平時不發彈藥,此時望穿秋水,又不見接濟到來,以是各同志只得袖手旁觀,相對疾首而已。”不少人聽到起義已發動的訊息時,只能“相率登高探望火勢,略大為之色喜,略減為之不悅:如此數次,火竟低滅,各皆喪氣,而回至平地。”“雙方失了聯絡:選鋒同志在城內望燕塘,新軍同志在燕塘望城內﹗”這是何等可悲的狀況﹗其它原先聯絡的民軍等也因宣布改期後已經遣散,沒有來得及再集合起來。

結果,就成了一百多個選鋒在城裡左衝右突,孤軍奮戰。許多人臨事表現得十分勇敢。“朱執信兄攻督署時,奮勇爭先,迥非平日文弱之態。在二門,為後列誤傷肩際,仍偕克強(黃興)攻出大南門,遇敵相失,幸遇其門生家入,易服走出。”黃興衝出督署時,右手兩個手指頭被敵人擊斷,仍領著隊伍奮勇殺敵,且戰且走,後在激戰中同大隊相失,回顧已不見一人,才避入一家小店,換了衣服,避至廣州河南女同志徐宗漢所在的秘密機關。“其它隊尚有五、六十人成一隊,熊克武、但懋辛、喻培倫、林尹民、林覺民等均在焉。比擬攻督練公所,未覓得其處,轉攻觀音山,三次撲上,終以人數太少而退。由是三五分離,澈夜巷戰,或飲彈,或被擒,存者遂寥寥無幾。”

香港總部接到黃興仍決定發動的來電後,立刻由趙聲、胡漢民率領在港黨人二百餘人乘夜輪趕去。二十八晨到達廣州,分頭上岸,才知道起義已在上一夜失敗,廣州的城門也已緊閉,無法再入城內,只得分別折回。趙聲迷路,摸到河南的秘密機關,同黃興相見。

參加人員

孫中山

孫中山孫中山,起義的策劃、決定者,負責籌款購械。

黃興,起義的策劃、組織者,總指揮。

胡漢民,起義的策劃、組織者。

趙聲,起義的組織者、副總指揮。

朱執信,參與起義的組織、發動,負責運動新軍、防營、民軍。

姚雨平,參與起義的組織指揮,負責運動清軍、民軍。

陳炯明,參與起義的組織指揮。

胡毅生,參與起義的組織指揮。

鄒魯,籌劃、參與起義。

徐維揚,參與起義的組織、指揮,率敢死隊進攻總督署。

劉梅卿,參與起義的組織指揮。率敢死隊進攻總督署、督練公所。

潘達微,收葬起義烈士。

江孔殷,收葬起義烈士。

喻培倫,別號雲紀,四川內江人,日本千葉醫學院學生。

林文,別號時爽、廣麈,福建侯官人,日本大學學生。

宋玉琳,別號建侯、豫琳,安徽懷遠人,軍官。

方聲洞,別號子明,福建侯官人,日本千葉醫學院學生。

饒國梁,別號小峰,四川大足人,四川陸軍速成學校畢業。

林覺民,別號意洞、抖飛,福建閩縣人,日本慶應大學學生。

李文甫,別號熾,廣東東莞人,香港《中國日報》經理。

林尹民,別號靖庵、無我,福建閩縣人,日本第一高等學校學生。

陳文褒,廣東大埔人,南洋商人。

李德山,廣西羅城人,龍岸民團管帶。

陳與燊,福建閩縣人,日本早稻田大學學生。

羅仲霍,廣東惠陽人,南洋教員。

龐雄,廣東吳川人,軍人。

陳可鈞,福建侯官人,日本正則學校學生。

饒輔廷,廣東嘉應人,教員。

陳更新,福建侯官人,長門炮術學校畢業。

馮超驤,福建侯官人,南洋水師學校學生。

李雁南,廣東開平人,南洋華僑。

劉元棟,福建閩縣人,南台消防會會長。

劉六符,福建人,福建講武堂學生。

李炳輝,廣東封川人,南洋教士。

李文楷,廣東清遠人,星洲《晨報》印刷工人。

李晚,廣東雲浮人,南洋華僑。

郭繼枚,廣東增城人,南洋華僑。

余東雄,廣東南海人,南洋華僑。

黃鶴鳴,廣東南海人,南洋機器工人。

杜鳳書,廣東南海人,南洋機器工人。

徐培添,廣東花縣人,安南(今越南)工人。

徐進炲,廣東花縣人,農民。

徐廣滔,廣東花縣人,農民。

徐臨端,廣東花縣人,工人。

徐禮明,廣東花縣人,安南(今越南)工人。

曾日全,廣東花縣人,工人。

江繼復,廣東花縣人,農民。

徐熠成,廣東花縣人,農民。

徐日培,廣東花縣人,農民。

徐容九,廣東花縣人,農民。

徐滿凌,廣東花縣人,農民。

徐茂燎,廣東花縣人,農民。

徐佩旒,廣東花縣人,農民。

徐廉輝,廣東花縣人,安南(今越南)工人。

徐松根,廣東花縣人,安南(今越南)工人。

徐保生,廣東花縣人,農民。

徐昭良,廣東花縣人,安南(今越南)工人。

徐應安,廣東花縣人。

韋統鈐,廣西平南人,教士。

韋統淮,廣西平南人,教士。

韋樹模,廣西平南人,教士。

韋榮初,廣西平南人,教士。

林盛初,廣西平南人。

秦炳,四川廣安人。

周華,廣東南海人,南洋華僑。

陳春,廣東南海人,安南華僑。

馬侶,廣東番禺人,安南華僑。

勞培,廣東開平人,星洲(今新加坡)《晨報》記者。

游壽,廣東南海人,安南(今越南)華僑。

石德寬,安徽壽縣人,日本警監學校學生。

程良,安徽懷遠人,陸軍國小畢業,任教官。

林修明,廣東蕉嶺人,教員。

周增,廣東嘉應州(今梅州)人,商人。

羅坤,廣東南海人,安南(今越南)華僑。

陳潮,廣東海豐人,農民。

黃忠炳,福建連江人,農民技擊家。

王燦登,福建連江人,技擊家。

卓秋元,福建連江人。

胡應升,福建連江人,工人。

魏金龍,福建連江人。

陳清疇,福建連江人,技擊家。

陳發炎,福建連江人,農民。

羅乃琳,福建連江人。

林西惠,福建連江人,軍人。

張學齡,廣東興寧人。

徐國泰,江蘇邳縣人,軍官。

華金元,江蘇江寧人,軍官。

阮德三,江蘇丹徒人,軍官。

陳甫仁,廣東興寧人。

嚴繪廷,廣東惠州人。

韋雲卿,廣西永淳人,軍官。

羅進,廣東南海人,安南(今越南)機器工人。

羅乾,廣東南海人,新加坡洋服工人。

羅聯,廣東南海人,安南(今越南)華僑。

羅遇坤,廣東南海人,安南(今越南)機器工人。

張潮,廣東順德人,機器工人。

陳才,廣東南海人,安南(今越南)華僑。

陳福,廣東南海人,安南(今越南)機器工人。

李祖恩,廣東翁源人,軍人。

附:清政府官員

張鳴岐,兩廣總督。

李準,清水師提督。

評價

這次起義由於敵我力量的對比過於懸殊而失敗了,但烈士的鮮血不是白流的。他們所表現的崇高思想和英雄事跡迅速傳遍全國。他們中不少人是留日學生,為了拯救祖國,不惜犧牲自己的一切,從容赴難,更對人們起了巨大的激勵作用。清朝這個反動政府,在全國人民心目中越來越成為憎恨的對象,已經是非推倒不可了。“時日曷喪,予及汝皆亡”,成為人們的普遍心理。這就大大推進了本已日趨成熟的全國性的革命危機。

在這以後,革命的步伐大大加快了,並且激起了一系列強烈的連鎖反應。“一時風聲所播,全國震動。雖夙不贊成革命者,得知林時爽、方聲洞、喻培倫等七十二人死義之勇,與海防諸同志據米店為守,以數人抗巡防營千餘人,相持至二日夜之久,卒能脫險而出之事,無不奔走相告,眉飛色舞。”一個武昌起義的參加者回憶說:“三月二十九日,廣東之敗耗達來武漢,同志等更憤求速進。”就在這次起義的下一個月,武漢的兩個重要革命團體文學社和共進會就著手實行聯合,積極準備武裝起義。同月,四川保路運動開始。不到半年,武昌起義就爆發了。這自然是整個客觀形勢發展的結果,也是革命黨人全部工作的結果,但廣州“三·二九”起義確實也作出了不朽的貢獻。它有如一聲春雷,震蘇了大地。預告著:以武昌起義為起點的全國大起義的風暴很快就要降臨了﹗

起義紀念館

“三·二九”起義紀念館

“三·二九”起義紀念館2006年3月29日是黃花崗起義95周年紀念日,位於廣州越華路小東營的“三·二九起義(即黃花崗起義)”指揮部舊址紀念館在經過一年多的維修之後,擇此紀念日以嶄新面貌重新對外公開。

“這是紀念館解放後的第一次大規模維修。”廣州市博物館館長程存潔介紹,由於紀念館地勢較低,往年一到雨季,陳列廳就會出現積水情況,陳列的圖片也會發霉冒泡。去年廣州市文化局斥資100多萬元對紀念館進行徹底整治,並特地在館內安裝自動抽水系統。

按照“修舊如舊”的文物保護原則,而今展現在觀眾面前的“三·二九”起義舊址,整體看上去更像是一座頗具嶺南民居特色的青磚大屋建築:跨進趟櫳門,四進三開間,可見院內每進之間均以天井相隔;彩色玻璃窗、木雕花隔扇、清代木質家具,顯得素雅大方。原來這裡在95年前,就是清朝的一個官員住宅,稱“朝議第”。

現在,在這古建築里,分四個展示室,用圖片、實物全面展示黃花崗起義的籌備、發生過程,及其深遠影響等方面內容。觀眾還可以在陳列廳里欣賞到一組展現黃花崗起義革命黨人的塑像。指揮部舊址里留下了革命黨人起義時的點點事跡,就如舊址一進天井內的一口麻石古井就藏著一段“古仔”。

專家介紹,1911年4月27日(農曆三月二十九日),總指揮黃興在這裡進行最後的戰鬥部署。當時,130餘名革命黨人已經聚集在指揮部內,就在此時,卻發生了激烈分歧:四川籍革命黨人但懋辛考慮到當時300多名在香港集結的革命黨人無法趕來參加戰鬥,堅持要求黃興推遲起義日期,黃興沒有同意。但懋辛便偷偷地將半筐炸彈倒在井裡,以圖制止起義。看到有同黨“造反”,當時起義隊伍中的炸彈專家喻培倫怒不可遏,拿刀砍傷了但懋辛的手。這半筐炸藥在近一個世紀過去後,是否還藏於古井?程存潔表示,此次維修時已特地檢查過——井中已無炸藥。

觀眾在今天開放的起義舊址紀念館中,還可以看到兩座巨大花崗岩獅子:高180厘米、長170厘米、寬81厘米。據專家介紹,這對石獅就是當年立在兩廣總督衙署門前的原物。歲月早已流逝,可它們身上留下的彈痕還清晰可見。在兩個獅子身上,我們一共看到了23處彈痕。

這么多彈痕是怎么留下的?專家介紹,根據黃花崗倖存者回憶及相關文獻資料,革命黨人在總督署前與清廷軍隊展開槍戰。由於當時沒有其他遮擋物,革命黨人便藏在獅子身後與清廷軍隊對射。

兩廣總督署在民國時期拆建,兩個石獅子卻繼續留在原地,直到上個世紀60年代初才移交廣州博物館,放在小東營黃花崗起義指揮部舊址內。