簡介

第一次世界大戰

第一次世界大戰根源:資本主義政治經濟發展不平衡性

導火線:1914年6月28日,塞拉耶佛事件

爆發:1914年7月,奧匈帝國向塞爾維亞宣戰,義大利加入協約國集團

戰爭背景

一戰中的中國勞工

一戰中的中國勞工法德矛盾十分尖銳。普法戰爭中戰敗的法國,失去了原來在西歐和中歐的霸主地位,國內各個階層一致要求報仇雪恨,德國為了防止法國東山再起,極大擴充軍備。俄奧矛盾的表現是在對巴爾幹半島的爭奪上。多年來,俄國打著大斯拉夫主義的旗號,向巴爾幹半島上的南方斯拉夫人居住地區進行擴展,地處中歐的君合國奧匈帝國也在向巴爾幹半島西北部擴張,又怕在自己統治下的南方斯拉夫人,脫離奧匈帝國的統治而獨立。英國從它傳統的外交政策上出發,力求維持歐洲大陸勢力的均衡,既不願意德國過分強大,也不願意看到俄國的勢力在巴爾幹半島過於膨脹,隨著在殖民地問題上的衝突的加劇,英德矛盾開始激化,逐漸成為帝國主義國家之間的主要矛盾。

19世紀七八十年代,德國、奧匈帝國和義大利建立了針對俄國和法國的三國同盟,1879年,在俾斯麥的推動下,德奧簽署了“同盟條約”,這個條約具有明顯的反俄性質。後來,由於義大利在同法國爭奪突尼西亞的鬥爭中失敗,俾斯麥趁機拉攏義大利,共同對付法國。1882年,德、奧、意三國簽署了“同盟條約”,三國同盟正式建立。德國成為三國同盟的核心。

為了對付“三國同盟”,1892年,法國和俄國達成了軍事協定,它規定一旦法國遭到德國或是德國支持的義大利的進攻,俄國將以全部軍事力量進攻德國,一旦俄國遭到德國或是德國支持的奧匈帝國的進攻,法國應以全部的軍事力量來進攻德國。俄法同盟形成後,歐洲開始出現兩大軍事集團對峙的局面。它也是向三國協約方向推進的第一步。隨著英德矛盾發展成為帝國主義之間的主要矛盾,英國調整同法國、俄國的關係,在1904年和1907年分別簽署英法協約和英俄協約的建立,這樣,歐洲兩大軍事集團最終形成。

大戰原因

第一次世界大戰

第一次世界大戰俄、法兩國表示支持塞爾維亞,英國暗中支持俄、法。1914年7月28日,奧匈帝國對塞爾維亞宣戰。幾天后,德、俄、法、英等國,也相繼投入戰爭。戰爭最初在歐洲進行,但是很快就超出歐洲範圍。有30多個國家和地區,約15億人口捲入戰亂。戰場上雙雙傷亡人數達3000多萬,還造成巨大的經濟損失。

德國發動世界戰爭

從歷史的角度看,普魯士有軍國主義的傳統,普魯士起源於軍事征服,17世紀以後,普魯士對外不斷推行軍國主義擴張政策,18世紀腓特烈二世改革後,普魯士的軍國主義更加發揚廣大了。19世紀中期,德意志通過普魯士自上而下的王朝戰爭完成了統一,於是,帶有軍事色彩的德意志民族主義進一步贏得了德國人的信仰。從當時的現實角度來看,德國的經濟實力和殖民地位的不相稱,刺激了德國壟斷資產階級的戰爭欲望。19世紀末20世紀初,德國工業飛速發展,工業生產總值居歐洲第一位。但德國是後起的資本主義國家,當它走上資本主義道路時,世界上可瓜分的殖民地大多早被老牌的英法荷等國瓜分完畢。於是德國工業資產階級就將拓展海外市場、占領殖民地的願望,與普魯士的軍國主義密切結合起來,到處侵略擴張,力圖衝出歐洲,走向世界,成為戰爭狂人。歐洲火藥庫

火藥庫區域

火藥庫區域戰爭雙方

過程和階段

第一階段:1914年。西線的馬恩河戰役,使德軍速決戰計畫破產,西線轉入陣地戰。

第二階段:1915—1916年。1916年使決定性的一年,陸上三大戰役:西線的凡爾登戰役和索姆河戰役、東線俄軍的夏季攻勢;海上的日德蘭海戰,英國仍控制制海權。戰爭主動權轉到協約國一方。

第三階段:1917—1918年。美國參戰,美國參戰的原因:協約國貸款;俄國二月革命等;中國等國也相繼投入戰爭,協約國陣營增加到27國;俄國相繼發生“二月革命”和“十月革命”,蘇俄退出戰爭;1918年11月德國投降,戰爭結束。

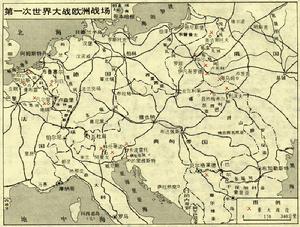

戰場

東線戰場

毒氣彈爆炸時的情景

毒氣彈爆炸時的情景在東線,俄軍統帥部(尼古拉·尼古拉耶維奇大公為最高統帥)決定以西北方面軍進攻東普魯士,以西南方面軍進攻加利西亞,後者為主攻方向。1914年8~9月間,俄軍在東普魯士遭慘敗,但在加利西亞打敗了奧匈軍(F.X.J.康拉德·馮·赫岑多夫為總參謀長)。德國為援助奧匈,對俄國西北、西南兩個方面軍的結合部(維斯瓦河中游)發動大規模進攻,德軍失利。隨後,俄軍企圖乘勝打進德國腹地,德軍搶先發動新的進攻,企圖殲滅羅茲地區俄軍。雙方的企圖均未實現。在巴爾幹戰場,奧匈軍對塞爾維亞的多次進攻,遭到塞爾維亞和門的內哥羅軍隊的英勇還擊。1914年10月,土耳其參加同盟國一方作戰,對協約國構成新的威脅。

1915年,戰爭重心轉到東線,東線由運動戰轉入陣地戰,雙方人力物力的巨大消耗,導致後備兵員和後勤保障發生嚴重困難,迫使各國加緊國民經濟的總動員。戰略主動權仍掌握在同盟國手中,但協約國的戰爭潛力正在動員起來(年初英、法、俄、比、塞5國陸軍師數為231個,德、奧、土為210個)。英法在西線基本上轉入戰略防禦,以便養精蓄銳;同時要求俄國在東線加緊進攻。德國改變了戰略方針,企圖儘快打垮協約國的薄弱一環──俄國,爾後打敗英法,因此在西線也基本上轉入戰略防禦,在東線則積極進攻。1~2月,俄國西北方面軍同德軍進行了東普魯士戰役,俄軍慘敗。1~3月,俄國西南方面軍同德奧聯軍進行了喀爾巴阡冬季戰役,俄軍形成了入侵匈牙利平原的態勢。德國為穩住奧匈,集中優勢兵力於5月初對俄國戰線中部發起了著名的戈爾利采戰役,迫使俄軍全線潰退,損失慘重。德軍乘勝深入俄境,但未能迫使俄國退出戰爭。5月,原同盟國成員國義大利轉而對奧匈宣戰,在奧匈東南開闢新戰區。9~10月,整個東線也從運動戰轉入陣地戰。意軍(統帥為L.卡多爾納)企圖配合俄國和塞爾維亞等國軍隊打垮奧匈,但意軍在伊松佐河地區連續發動的4次攻勢(6~12月)均無進展。10月,保加利亞參加同盟國之後,德奧保聯軍以優勢兵力占領了塞爾維亞。

西線戰場

1914年,雙方的速決戰計畫破產,西線由運動戰轉入陣地戰。大戰爆發後,德軍(總參謀長為H.J.L.von毛奇,或稱小毛奇)的主攻部隊和鉗制部隊按計畫行動。1914年8月21~25日,德軍同法軍(總司令為J.-J.-C.霞飛)和英國遠征軍(總司令為J.D.P.弗倫奇,後由D.黑格繼任)在法國東北邊境多次交戰,即“1914年邊境之戰”。法軍南撤,德軍推進到巴黎以東馬恩河地區。1914年9月,德軍在該地區遭法軍大規模反擊,史稱“1914年馬恩河戰役”(見馬恩河會戰),德軍退至埃納河一線。至此,西線大部地段開始形成陣地戰。在法國北部地區,交戰雙方的翼側暴露。1914年9~10月,德軍和英法聯軍為相互迂迴對方翼側而實施連續機動,直到海岸方止,史稱“奔向大海”(“race to the sea”)作戰。到11月,整個西線從運動戰轉入陣地戰。

1914年8月2日,德軍為控制具有戰略意義的盧森堡鐵路,入侵中立國盧森堡。8月3日,德軍未經宣戰,越過德比邊境,進攻比利時。德軍企圖攻占列日炮台,遭比利時守軍頑強抵抗。至8月9日,德軍在付出傷亡3萬人代價後,侵占比利時全境,並在邊境交戰中將法軍派往比利時的掩護部隊驅回法境。8月21日,德軍兵分五路向法國北部進犯,法軍防線被突破,被迫撤退。9月3日,德軍逼近巴黎,法國政府撤往波爾多。5日至12日,德軍主力(5個集團軍)和英法聯軍(6個集團軍),在巴黎近郊瑪恩河棗凡爾登一線長約180公里的寬大正面,投入200萬軍隊、6600門大炮進行大規模會戰,激烈的戰鬥持續近一周時間。德軍在損失21萬人後,未能實現占領巴黎的目的。法軍傷亡14萬人,亦無力將德軍逐出法國,德軍在安納河一線轉入固守,雙方進入陣地戰階段。接著,雙方為爭奪法國北部海岸進行了一系列運動戰,英法軍傷亡慘重。德軍雖占領法國東北部大片領土,但未能切斷英法交通線。在隨後進行的佛蘭德交戰中,雙方均未能達到戰役目的,在長達700公里的寬大正面築壘陣地呈僵持對峙勢態。

1915年春,英法利用德軍將主力用於攻擊東線俄軍,在西線取守勢的有利形勢,發動香巴尼和阿杜瓦攻勢。但由於戰術陳舊,火力單薄,多次進攻都被德軍粉碎,傷亡慘重。德軍於4月發起反擊,雙方在世界戰爭史上第一次使用毒氣,造成巨大人員傷亡。整個1915年西線戰場,英法軍死傷約百萬人,德軍死傷61萬人。

1916年,德軍再次把主要力量移向西線,與法國展開凡爾登大會戰。2月,德軍調集27萬兵力猛攻法國北部要塞凡爾登,企圖一舉消滅法軍,法國形勢危急。法國政府動員全國力量支援凡爾登前線,激戰持續7個多月,德軍傷亡30餘萬人,未能攻陷凡爾登。英、法為牽制德軍,於7月初向索姆河一線德軍陣地發動反攻。此役較之凡爾登戰役更為慘烈。德軍依託堅固既設陣地,頑強固守,並不斷發起反擊,英法聯軍首次使用坦克等新式武器,但戰至11月,雙方傷亡約120萬人,英法聯軍推進緩慢,未取得重大進展,西線再度轉為膠著狀陣地戰,但戰略主動權開始轉向協約國。

1917年4月,西線法軍發動春季攻勢,在蘭斯和蘇瓦松之間與德軍展開會戰,戰役歷時一個月,法軍傷亡10萬人一無所獲,軍事失敗引起法國士兵騷動。此後,直到1917年冬季,協約國在西線的戰鬥主要由英軍承擔。下半年,英軍在美國裝備支持下,多次發動進攻,損失100多萬人仍無法扭轉戰局。

1918年,蘇維埃俄國退出戰爭,德國立即集中兵力於西線,企圖在美國軍隊赴歐參戰之前,於1918年夏季打敗英法,結束戰爭。1918年3~7月,德軍連續在西線發動5次進攻。第一次進攻持續半個月,目標是攻占亞眠,截斷英法軍隊聯繫,把英軍趕到海邊,把法軍逼向巴黎。但德軍在突破對方兩條防線後,被英法援軍擋住,戰役企圖破產。4月份,德軍沿馬恩河進攻,儘管推進了15~20公里,但損失兵力14萬。這時美軍已抵達歐洲,增強了協約國力量。5月底,德軍發動第三次進攻,突破法軍防線,占領蘇瓦松,推至瑪恩河,距巴黎僅37公里,但仍未能殲滅英法聯軍主力,德方損失13萬人。德軍第四次攻勢從6月9日至13日持續5天,戰役企圖是將德軍在亞眠和馬恩河兩個突出地段防線連線起來以縮短戰線,集中兵力威脅巴黎,但仍未成功。7月15日,德軍發動的最後一次進攻在英法聯合反擊下失敗,德軍15個師被殲,力量消耗殆盡,被迫撤至興登堡防線,從此一蹶不振。

海上戰線

第一次世界大戰期間,英、德兩國海軍在日德蘭半島以西斯卡格拉克海峽附近海域進行的一次大規模海戰。

第一次世界大戰爆發後,英國對德國實行海上封鎖,使德國經濟陷入困境。為打破封鎖,德國海軍決心同英國海軍決戰。英國海軍從截獲的無線電報中得知德海軍即將出海,乃先於對方派出艦隊前往迎擊。

雙方參戰兵力:英艦151艘(戰列艦28、戰列巡洋艦9、巡洋艦33、水上飛機母艦1、驅逐艦79、布雷艦1);德艦110艘(戰列艦22、戰列巡洋艦5、巡洋艦11、驅逐艦72)。

|  |

英國戰列艦 | 德國戰列艦 |

日德蘭海戰是英德爭奪海上霸權的一次較量,也是歷史上交戰雙方使用戰列艦編隊進行的最後一次海戰。雙方參戰官兵在10萬人以上。英國損失艦船14艘,陣亡官兵6097人;德國損失艦船11艘,陣亡官兵2545人。就戰役勝負得失而言,德國海軍略占上風。但就戰略意義而言,英國仍保持了對德國的海上優勢,德國企圖打破英國海上封鎖的目的未能實現。

戰爭後期

第一次世界大戰

第一次世界大戰1918年9月26日協約國聯軍對德軍發動總攻。德軍無力抵抗,興登堡防線全面崩潰。9月29日,德皇威廉二世召開御前會議,德軍統帥興登堡和總參謀長魯登道夫承認已無力繼續戰爭。德皇改組內閣,任命巴登親王馬克西米利安為總理,向協約國提出停戰談判要求。與此同時,從9月底至11月初,保加利亞、土耳其和奧匈帝國在協約國軍隊的攻擊下先後投降。奧匈帝國境內被壓迫民族要求擺脫哈布斯堡王朝的統治,實現民族獨立。1918年10月11日,波蘭國會宣布波蘭屬地脫離奧匈帝國,10月28日,捷克和斯洛伐克合併成立獨立的共和國。11月2日匈牙利宣布成立民主共和國。10月28日,維也納爆發工人總罷工和士兵遊行示威,迫使奧皇退位。11月12日成立奧地利共和國。德國已處於完全孤立境地。11月初,德國十一月革命爆發,9日德皇威廉二世退位,社會民主黨組成臨時政府,宣布成立共和國。

1918年11月11日清晨,德國政府代表M.埃爾茨貝格爾同協約國聯軍總司令福煦在法國東北部貢比涅森林的雷道車站簽署停戰協定,德國投降。根據協定,德國必須在15天內從法國、比利時撤出軍隊。同時須從土耳其、羅馬尼亞、奧匈帝國及非洲撤出軍隊。還必須交出5000門大炮、25000挺機槍、3000門迫擊炮、1700架飛機、5000台火車機車、15萬節車皮和5000輛卡車。

重大戰役

馬恩河戰役

馬恩河戰役

馬恩河戰役第一次世界大戰期間,協約國軍隊同德軍於1914年和1918年在法國馬恩河地區進行的兩次會戰。

第一次戰役:1914年8月法國邊境之戰後,法第4、第5集團軍和英國遠征軍於9月初撤至馬恩河以南,在巴黎至凡爾登一線布防。此次會戰以德軍失敗告終。英法聯軍在200公里的戰線上推進60公里,傷亡25萬人,德軍損失30萬人。此役雙方均有失誤:毛奇遠離戰場,對前線戰況不明、指揮不當,各集團軍缺乏協同,導致速勝計畫破產;英法聯軍行動遲緩,坐失戰機,使德軍保存了實力。

第二次戰役 1918年5~6月,德軍在埃納河地區實施進攻後,形成正面80公里、縱深60公里的馬恩河突出部。此役,協約國軍隊損失6萬人,殲敵12萬人,向前推進40公里,將防線縮短45公里,達成戰役目的,並由此完全掌握戰略主動權。

凡爾登戰役

炮轟過後的凡爾登鎮

炮轟過後的凡爾登鎮第一次世界大戰中,德軍和法軍於1916年2~12月在法國凡爾登築壘地域進行的戰役。此役是典型的陣地戰、消耗戰。雙方參戰兵力眾多、傷亡慘重。法軍損失54.3萬人,德軍損失43.3萬人,故此役有“絞肉機”、“屠宰場”和“地獄”之稱。戰役中,法軍野戰工事與永備工事相結合組織防禦的經驗,成為大戰後各國修建要塞工事的依據。

索姆河戰役

第一次世界大戰期間,英法聯軍於1916年7~11月在法國北部索姆河地區對德軍實施的進攻戰役。

此役,聯軍以損失61.5萬人(英軍42萬人、法軍19.5萬人)的巨大代價,奪占德軍240平方公里的陣地,牽制了德軍對凡爾登的進攻;德軍損失65萬人,被迫收縮防線,在西線暫時轉入戰略防禦。此役表明,進攻一方即使兵力兵器占優勢,但若逐次投入兵力,仍難以達到突破對方縱深防禦的戰役目的。

其他戰場

中國20萬勞工赴歐陸戰場

中國20萬勞工赴歐陸戰場土耳其參戰後,在近東開闢了新戰場。1914年底至翌年初,高加索地區俄軍同土軍(恩維爾帕沙為統帥)進行了薩勒卡默什戰役。俄軍形成向土軍推進之勢。1915年,英法軍發動打通達達尼爾海峽的遠征,真實目的是先於俄國奪取土耳其達達尼爾海峽、博斯普魯斯海峽兩海峽和首都君士坦丁堡(今伊斯坦堡)。到1916年初,此役以英法失敗告終。同年,英軍通過西奈半島向巴勒斯坦進軍,翌年同土軍進行了3次加沙戰役,並占領加沙。

隨著1914年8月日本對德宣戰,出現了遠東戰場。日本參戰的主要目的是奪取德國在中國的勢力範圍。9月,日軍強占了中國山東省大部,隨後在英軍配合下攻占青島。與此同時,日海軍相繼占領了南太平洋德屬馬紹爾、加羅林和馬里亞納諸群島。德屬關島和索羅門群島被澳大利亞占領,薩摩亞被紐西蘭占領。

在非洲,英法軍於1914~1916年先後奪取德屬多哥、喀麥隆、西南非和東非諸殖民地。

戰爭結果

《貢比涅森林停戰協定》的簽訂宣告了德、奧、土、保同盟國集團徹底戰敗,第一次世界大戰結束。

1918年9月29日保加利亞投降。

1918年10月30日土耳其投降。

1918年11月3日奧匈投降,11日德國投降。

歷時4年零3個月的第一次世界大戰以協約國的勝利告終。

戰後條約

福煦將軍的車廂—《貢比涅森林停戰協定》簽字處

福煦將軍的車廂—《貢比涅森林停戰協定》簽字處 《聖日耳曼條約》1919年9月10日,戰勝國同戰敗國奧地利在巴黎附近的聖日耳曼宮簽訂和約。

《訥依和約》1919年11月27日,戰勝國同戰敗國保加利亞在巴黎近郊訥依簽訂。

《特里亞農條約》1920年6月4日,戰勝國同戰敗國匈牙利在巴黎凡爾賽的特里亞農宮簽訂。

《色佛爾條約》1920年8月10日戰勝國同戰敗國土耳其在巴黎附近的色佛爾簽訂。

經中日談判,簽訂了《中日解決山東懸案條約》和《附約》,日本被迫交還前德國膠州租借地,但仍保留許多特權。

1922年2月6日簽訂的《九國公約》,實質上是要挾中國政府執行門戶開放、機會均等原則。

戰爭影響

1、戰爭歷時四年多,三十多個國家、十五億人口捲入戰爭,對人類造成巨大的物質和精神損害。

2、戰爭大大削弱了帝國主義力量,摧毀了俄、德、奧匈、土耳其奧斯曼四大帝國,削弱了英法意三國。

3、俄國十月革命取得勝利,資本主義國家無產階級運動和亞非拉民族解放運動出現新高潮。

戰爭損失

戰場上犧牲的士兵

戰場上犧牲的士兵大戰使各國人民遭受空前災難,交戰雙方動員兵力共7340餘萬人,直接參戰部隊2900多萬人,死於戰場的約1000多萬人,受傷的約2000萬人,受戰禍波及的人口在13億以上,約占當時世界總人口的75%,戰爭造成的經濟損失達2700億美元。

軍事影響

戰後,帝國主義各國的力量對比發生變化。德國戰敗,割地賠款;奧匈帝國徹底瓦解;俄國無產階級革命勝利,建立了蘇維埃政權;英、法雖獲勝利,但在戰爭中被削弱;美國從戰爭中獲取暴利,成為世界經濟強國。戰爭沒有消除帝國主義各國之間的矛盾。在歐洲,德、法矛盾尖銳。在遠東,日、美矛盾加劇。這些為第二次世界大戰的引發播下火種。這次大戰揭示了戰爭對經濟和後方的巨大依賴性。協約國的勝利,歸根結底是由於經濟軍事實力占壓倒優勢。飛機、坦克、潛艇和毒氣等新式武器開始使用,使火力空前加強。防禦和突破的形式有很大改進。這次大戰對軍事學術的發展產生了重大影響,戰後出現的總體戰、閃電戰、坦克制勝論、空軍制勝論、以及堅固防禦工事制勝論等軍事理論,即是總結大戰經驗的結果。

第一次世界大戰的經驗,對戰後20年各國軍事學術的發展產生了重大影響。戰後出現的總體戰、閃擊戰、坦克制勝論、空軍制勝論以及依靠堅固戰略防禦工事制勝等各種軍事理論的出現,都是從不同角度總結大戰經驗的結果。

對中國的影響

第一次世界大戰成為影響中國政府更迭和社會動盪的決定性因素,改寫了20世紀中國歷史。中國不僅從此逐漸全面捲入世界大戰,而且經歷了“五四”運動和共產黨的興起,紅色中國的誕生。

第一階段,由於日本的強烈反對,袁世凱政府放棄接受英美俄的參戰邀請,在1914年8月6日,宣布中立。但日本乘機占領膠州半島後,英軍在青島登入後,袁世凱在日、英共同壓力下與日本簽署包含賣國的“21條”的“民四條約”,引發全國性抗議。

1917年初,在德國潛艇肆虐的壓力下,英法等國要求日本派海軍參與歐洲戰事、並為其在華利益背書。日本改變立場,推動中國政府對德宣戰。最終,依靠日本財政支持的段祺瑞堅決主張與德斷交,黎元洪下台。1917年8月2日,開戰整整三年後,中華民國政府國務會議國務會議正式決議對德宣戰。但是,中國參戰只限於取消奧匈和德國在華領事裁判權、沒收敵產、廢除條約等,不派軍隊而是提供民役。段祺瑞將宣戰換得的日本借款用於對付南方的孫中山政權,即“對外宣而不戰,對內戰而不宣”。

戰爭評價

第一次世界大戰是一場非正義的帝國主義之間的戰爭,給全世界各國人民帶來了沉重的的災難,同時也帶來了科技上的一大進步,是各國的政治,經濟,科技,文化以及軍事等許多方面大大加強,同時一戰加快了人權實現的步伐。民族國家的紛紛建立是這次戰爭帶給人類的最大成果。在此背後的民族意識的形成、民族觀念的勃發,可以說是歷史賜予其最好的機會,戰後國際秩序的重建。

戰爭人物

| 圖片 | 簡介 |

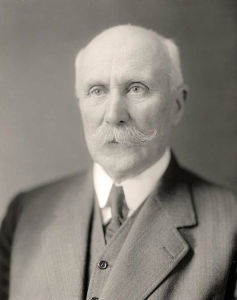

道格拉斯·黑格將軍 道格拉斯·黑格將軍 | 道格拉斯·黑格將軍 黑格在索姆河戰役中指揮英國軍隊作戰,在戰爭的第一天就有多達6萬的英軍傷亡。這次戰役使得協約國共喪失60萬多的兵力——卻僅僅向前推進不到八英里。黑格於1918年率軍隊重新獲勝,然而他也成為一戰歷史上最受爭議的將軍之一。 |

德皇威廉二世 德皇威廉二世 | 德皇威廉二世 德皇威廉二世是一位狂熱的軍國主義者,威廉二世在塞拉耶佛事件之後鼓動奧匈帝國採取侵略政策。威廉只是名義上掌管德國軍隊,真正握有實權的卻是他手下的將軍們。一戰接近尾聲時,他於1918年被迫退位。 |

赫爾穆特·毛奇 赫爾穆特·毛奇 | 赫爾穆特·毛奇 赫爾穆特·約翰內斯·路德維希·馮·毛奇,俗稱小毛奇。 德意志帝國陸軍大將,因為他偉大叔叔的老毛奇的名字和他是德皇威廉二世的侍從武官出身,性格軟弱的他超越許多比他更能幹的人出任德軍總參謀長,主持一戰初期的施里芬計畫,計畫失敗後被解除職務,默默無聞的死去。 |

埃里希·馮·法金漢 埃里希·馮·法金漢 | 埃里希·馮·法金漢 法金漢於1896年至1903年在中國服役,參與了八國聯軍入侵中國的戰爭。1913年,他出任普魯士戰爭部長(相當於德國國防部長)。他一開始並不主張德國捲入全面戰爭,但是很快他改變了立場,敦促德皇威廉二世向英國、法國宣戰,是第一次世界大戰的發動者之一。 |

亨利·菲利浦·貝當 亨利·菲利浦·貝當 | 亨利·菲利浦·貝當 法國元帥、維希法國首腦。一生頗為坎坷。民族英雄和叛徒集於一身。1878年畢業於聖西爾軍校。第一次世界大戰期間因領導1916年凡爾登保衛戰而出名,成為當時的英雄。在法軍索姆河慘敗後,他在最黑暗的時候重振了法軍的士氣。二戰法國戰敗後,出任維希政府總理,1940年6月22日與德國簽訂《貢比涅森林停戰協定》。1940年7月~1944年8月任維希政府元首,成為希特勒德國的傀儡。1945年4月被捕,同年8月因叛國罪被最高法院判處死刑,後改判終身監禁。 |

費迪南·福煦 費迪南·福煦 | 費迪南·福煦 法國元帥,第一次世界大戰最後幾個月協約國軍總司令,公認是協約國獲勝的最主要的領導人。一戰爆發後參加了多場戰鬥。在取得一系列勝利後被任命為北部集團軍司令,並一直任職到羅伯特·內維爾接替約瑟夫·霞飛出任法軍總司令,之後被調往法軍總部。1918年被任命為協約國最高司令。1918年代表法國在貢比涅森林簽訂對德停戰協定,後又在巴黎和會上發揮重要作用。生平有不少著作,曾提出勝利在於意志的觀點,後來認識到軍隊新裝備和機械化程度具有決定性作用,強調殲滅思想和集中優勢兵力原則。著有《戰爭原理》、《戰爭指南》等。 |

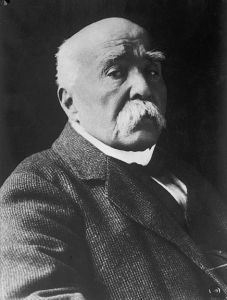

喬治·克列孟梭 喬治·克列孟梭 | 喬治·克列孟梭 喬治·克列孟梭(1841年9月28日 - 1929年11月24日),法國政治家、新聞記者、第三共和國總理,法國近代史上少數幾個最負盛名的政治家之一,他的政治生涯延續了半個多世紀,與法國多次重大政治事件緊密相連。為第一次世界大戰協約國的勝利和凡爾賽和約的簽訂作出重要貢獻,被當時歐洲人稱為“勝利之父”。 |

英王喬治五世 英王喬治五世 | 英王喬治五世 在為期4年的戰爭期間,喬治五世全力以赴地支持戰爭勝利。他視察陸軍和海軍部隊、醫院、工廠和船塢。他向國庫作捐獻,在一名議員的建議下,戒了酒並遵守配給規定。他在法國視察部隊時從馬背上摔下,骨盆嚴重摔傷。他還把兩個王子送到軍中服役。 |

沙皇尼古拉二世 沙皇尼古拉二世 | 沙皇尼古拉二世 俄羅斯末代皇帝,在位時間1894年~1917年。他對內鎮壓,對外擴張。卻一事無成。1905年中國(清)東北的旅順被日本攻克之後,首都發生流血星期事件,引發了1905年革命。由於斯托雷平改革而暫時度過難關,但是又陷入更複雜的巴爾幹問題。俄國軍隊在一戰前線損兵折將的訊息徹底摧毀了皇帝“小父親”的形象。這個形象在俄國百姓的心目中保持了幾百年。俄國先後爆發了波瀾壯闊的二月革命和十月革命,前者推翻了皇帝專制的統治,後者則最終結束了他的性命。 |

![西班牙流感[事件]](/img/8/9e7/nBnauM3XwMzM3kjNzATM5QjNxMTM2gDM3MjMwADMwAzM2AzLwEzL3QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)