概況

烏鎮茶館

烏鎮茶館歷史

茶館

茶館茶館之所以歷經千百年變遷盛衰而至今延續,自有它作為生活基本一面的緣由。茶客有的是做完了早市才進茶館,與圍坐而坐的鄰客隨意攀談;有的是一大清早就鑽進茶館,買賣就在臨街的茶座旁交易,一邊悠閒地喝著茶,一邊不緊不慢地討價還價。在信息傳播落後的年代,茶館還是信息交流和處理公眾事物的重要場所,一個茶館便是一個小鎮的“新華社”,各種信息都在這裡發布。大至長江洪水,小至今年蠶寶寶長勢驚人,近如李家討媳婦,張家的花貓生了五個崽……熱鬧嘈雜,卻樂趣無窮。現在雖然村村有廣播,報紙、電視也成了新聞的最快傳播渠道,但茶客還是喜歡到茶館裡嘮山海經,那種零距離的交流確實是什麼媒體也無法替代的。

茶館規模

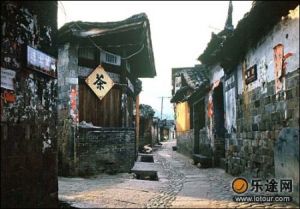

烏鎮的茶館大多設在水閣里,一面傍河,一面臨街,先有一種鬧中取靜的味道。柵頭上的茶館規模都不大,二、三間門面,二、三十張茶桌,參參差差地排成二、三行。一張長方形的板桌,配上二條狹長的長條凳,構築起自得其樂的小天地,一把茶壺,一隻茶盅,便是“喝茶”的唯一的道具。相識的人,不相識的人,盡可心隨意地坐下,任意地攀談。那倚窗而坐的,多半是外來的客商,一邊喝茶,一邊談著生意,河風吹來,可以聽到他們時斷時續的生意經;而坐在前排的往往是上了點年紀的老茶客,怕是耳朵不方便漏聽了唱戲說書.特色

喝茶

茶館特色

茶館特色相對於柵頭的鄉莊,中市的茶館(稱為市莊)則要氣派得多。且不說市莊都是地處鬧市,訪盧閣、三益樓、常春樓、一洞天、明月樓、天韻樓,都是有品有位,有一點名氣的所在。規模也較大,檔次也高,一式的窗明几淨,一式的寬敞舒適,八仙桌取代了小板桌,就連台上說書世人坐的條凳也換成了太師椅,中間的茶几也鋪上了紅氈毯。

茶客

身份也尊貴些;喝茶也因此而分出了等第,品種不一而足:喜歡紅茶的有祁門、烏龍,玫瑰花茶;喜歡綠茶的有獅峰龍井、雨前、明前,還有洞庭碧螺春;在烏鎮還有一種本地的特產茶叫香豆茶:幾顆碧綠的烘青豆,一撮桔紅色的胡蘿蔔絲,開水衝下去,便冒出沁人的幽香,讓人饞涎欲滴,嘗起來卻帶著些些鹹味——這是烏鎮人新年待客的珍品,過了新春就只有在花館裡才能品嘗得到。與鄉莊不同,中市的茶館一天開三市:早市、午市和夜市,如果說早市多少還和做生意、靈市面有點關係,午、夜二市則純粹是為了娛樂——聽書。流行於江南水鄉的蘇州評彈,特別得到古鎮人的青睞,而蔣月泉、嚴雪亭、蔣雲仙、琴朱雪等許多江南評彈名家,早年也都曾在烏鎮登台獻藝,那精湛的技藝至今尚讓人嘖嘖稱奇。無論是開篇,還是正書,吳儂細語,委婉動人,說噱彈唱,妙趣橫生,恰似深山幽泉沁人心脾。儘管藝人手中只有一支三弦,一張琵琶,但絲竹之聲激越如萬馬奔騰,坦蕩似清風明月,蕩漾在其中的水鄉風韻令人難捨難忘,而歌喉之婉轉,用“珠圓玉潤”來形容似乎也淺顯了點,套用唐人的一句詩:“此曲只應天上有,人間那得幾回聞”,實在並不言過其實。評彈說唱的大多是人所熟知的故事,可是一經藝人的加工就變得格外地細膩動人,格外地引人入勝。

說書

一曲《黛玉夜嘆》引出滿堂唏噓,一段《方卿見姑》又使人朵頤大開。有一位藝人說《送花樓會》,說了七天,走在樓梯上的主人公24級樓梯才走了一半,懸念迭起,綺想纏人,把聽客的胃口高高吊起,就連偷閒聽倚壁書的也每場必到,虔心誠意地趕來“且聽下回分解”。在烏鎮這個文化底蘊十分深厚的地方,登台說書實在也不是一件易事,量骨子(試探學藝的深淺)者有之。捉白虱(專找碴子)者有之沒有一點真本事有時真會下不了台。曾經聽說一位小有名氣的評話藝人說《古城會》關公斬蔡陽,說到“攔腰一刀,腦漿直冒”,下面便有點轟轟然,說書的自知說漏了嘴,趕快補台,但也從此留下了笑柄。現狀

近年來,隨著廣播、電視入戶進村,村鎮的娛樂活動形式多了,慢節奏的評彈多少也受到一點衝擊。更何況在影星、歌星、笑星大紫大紅的今天,有幾個藝人守得住清苦,耐得住寂寞?評彈藝人日見其稀,茶館說書便在無可奈何之中漸見式微。偌大的烏鎮只有烏鎮景區還保留了一家說書的茶館,而且也不是唱評彈的,只是應景作秀,算是曾經擁有的一點表征。雖然評話也是說書,但畢竟少了點牽腸掛肚的絲竹聲,烏鎮猶存的古樸中也似乎少了點什麼。但茶館依然興隆,現時的烏鎮至今仍有五、六十家茶館,星星點點散落在市中柵頭。水鄉的茶館經歷了千百年的離亂興衰而風光依舊,原因就在於它已成為水鄉人生活中必不可少的一部份。每到清晨,當炊煙裊裊升起,水鄉古鎮的一天照例又在古老的茶館開始……

訪 盧 閣 茶 館

訪盧閣

訪盧閣於是,盧同選了個黃道吉日,帶上布袋向太湖方向走去。上得洞庭山,見樹不見人。盧同雖然與茶葉打了半輩子的交道,可是泡的喝的都是乾茶葉,今天看到的是滿山的樹,一下子傻眼了,不知哪一株才是茶葉樹。走著走著,突然發現一位白髮銀髯的老人倒在路旁,身邊還有一隻裝有樹葉的竹簍子。盧同連忙俯下身去用手試探,發現心臟琮在搏動,趕忙一手扶起老人,一手掐著老人的人中,連聲呼喚“老伯醒醒……”過了一會兒,老人微睜雙眼,用手指著竹簍子做了個“抓”的手勢,嘴裡含糊不清的說“吃……”,盧同領會了老人的示意,從竹簍子裡抓起一把樹葉,一片片地送進老人的嘴裡,老人開始微笑著咀嚼樹葉。說也奇怪,慢慢地老人發青而乾裂的嘴唇滋潤了,蒼白的臉龐紅潤了,不到半個時辰,老人完全清醒了。

原來老人就是“茶聖”陸羽。他去過不少名山,識別過多種茶葉,什麼清心茶、舒心茶、解毒茶他都親口嘗過。今天不巧誤嘗了一種有毒的樹葉,才暈倒在山上,幸虧遇見了盧同,給他吃了清心解毒的茶葉才清醒了過來。當陸羽知道盧是開茶館的,這次也是上山採茶葉的,大喜過望,兩人結成了忘年交。陸羽教給盧同不少有關茶葉和茶道的知識,還幫盧同采了不少清心舒氣的茶葉,最後兩人互道珍重,相約後會有期而別。