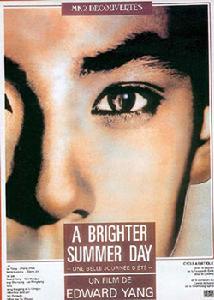

《牯嶺街少年殺人事件 (下)》

《牯嶺街少年殺人事件 (下)》基本資料

主演:張震 楊靜怡 林鴻鳴 張國柱 陳湘琪年份:199

片長:137分鐘

地區:中國台灣

劇情簡介

小四是個高中學生,父親是公務員,1949年從大陸遷來台北。儘管學校內外有不少青少年幫派,但小四並沒有參與。他認識了輕浮的女孩小明,並逐漸與她產生了感情。隨後的一系列糾紛使他不得不陷入幫派鬥爭中。

最後,小明移情別戀,住進小四的好朋友小馬家。小四在舊書市再次向小明表明心跡,但小明斷然拒絕,小四接連向小明捅了七刀,小明當場死去。小四被拘捕。

影片評價

本片獲1991年東京國際電影節特別評審團獎.

在這裡,給那些看過沒看過這部電影推薦一片我最欣賞的關於此片的評論,2black的"牯嶺街教育詩",當然強烈建議你現看電影再看這段文字。

牯嶺街教育詩

(1)我的家在牯嶺街,我在這裡工作和居住。我們這裡以前出過事,我們的好兄弟茅武,在這裡刺死了他的馬子。

後來,茅武的一個同級同學從牯嶺街出去。楊德昌同學在美國學電腦,攻碩士。因為一個偶然的原因改行拍上了電影。1991年,楊同學把我們牯嶺街的一些故事搬上了銀幕。

我看過這齣名為《牯嶺街少年殺人事件》的電影。影片接近四個小時,很多人說悶。我看了之後也胸悶,由於不足為外人道的原因。

從淡江師範畢業之後,我回到我的牯嶺街家鄉,成為建國中學的一個青年教育工作者。楊同學的這部電影,取景其實是在淡江中學。

(2)

中年以後,我發現在所有的教學參考中,尤其彌足珍貴的竟然是這部影片在我的腦子裡的拷貝:每一個段落,每一個人物,每一格畫面,每一句台詞。

我常想,如果時光倒流三十年,讓我重新回到牯嶺街,這部影片也許可以成為我的地方志和人物誌。我可以通過它認識每一個家庭,每一個社會階層,每一個少年團伙。它是我的教學工具書,我的現實啟蒙讀物,我的人際溝通指南,我的思想行走地圖。

我的回鄉可能會象一次重遊,或者,更象一次夜遊和夢遊,對往事的記憶和猜測會如幽靈一般伴隨我左右。當我經過月光下少年情侶依偎的荷塘,夏日裡野草金黃的靶場,經過夜間部教室的燈光,隔壁的電影片廠,耳邊也許會有鬼魂吟喔深情的詩章:

蒼老是我的記事簿,青春是我的回憶錄。

你是我的放棄與追逐,你是我的幸福與痛苦。

我有滿腔少年血,將它二一添作五。若不成功即成仁,激情澆灌長青樹。

(3)

當年我作為新來的教員,被校長向學生介紹登上建中禮堂的講台時,學生的校服早已不再是軍裝式樣,我難以分辨出誰來自小公園,誰來自217。這些孩子,他們是否仍將“217”讀作“兩麼拐”?——當年的眷村子弟,誰不曉得通信兵的數字讀音規範?

當我站在講台上,常常會下意識地凝視他們胸前的校章。他們中是否也有86089同學?86089同學,在夜晚的牯嶺街上出手7刀,刺死了他的馬子。

(4)

三十多年過去,因為這部電影,那些1960年在此就讀的孩子再次被提起。我知道,在學童們中間將談論著他們的出身和來歷,並將演義出各種說法不一的版本。事實上,因為我從小在這一帶居住,我的年輕同儕也曾經好奇地向我打聽虛實,我總是抱歉地笑著說我一無所知。

民國四十八班夜間部及相關人等,常常成為他們運用教育學原理用以剖析的個案:

86089號,張震同學。小名“小四”:中考其他科目成績都超過90,而一向不錯的國文僅五十多分。張榜後其父曾要求查卷,未果,是否批卷錯誤仍為懸案。該同學個性較為孤僻、自閉,寡言少語,具有心理斷乳期的典型症候:長期沉溺於帶有妄想狂色彩式的思考,以私人文字構築自己的情緒舒解空間。其救世濟人的道德完善精神在失控的情況下可能誘發強烈的偏執和暴力傾向。

王茂同學。外號“小貓王”:其音樂能力是由三方面構成,(1)曲調感,區別旋律的曲調特點的能力。(2)音樂表象,即能隨意反映音高與音強的聽覺。能再現聽過的旋律,實現聽覺與發聲間的轉移與轉換。(3)節奏感。對音符之間的時間關係的敏感和準確的再現。王茂同學先天具備許多大音樂家都缺乏的絕對音高和驚人樂感。——由於左半腦欠發達,其肢體機能未臻協調,表現出來的特點就是動手能力低下。——小四要是明白這一點,就不會讓他修理父親的收音機。

小虎:留級生。校隊籃球好手。其堅韌、獨立的個性下同時具有極其情緒化的一面,往往因為某件事的挫敗感陷入極端的消沉,人格完全壓抑。成年後變得與世無爭,選擇一种放棄的生活方式。

小馬:插班生。台北警備司令的公子,具有養尊處優的家庭環境。其人生價值觀極為模糊,表現為極度的自我中心和歧視女性的傾向。但同時兼具俠義心腸,重視友情,在小四案發後產生真實的哀慟。

滑頭:裝腔作勢的機會主義者,一次殘酷的火併成為其人生的轉折點。

二條:愛出風頭,矯柔造作的業餘歌手。長期生活在兄長的陰影下,色厲內荏,外強中乾,在危難中猶疑與恐懼。也許,與滑頭一樣,需要一個契機來完成質變。

飛機:木訥、老實的好學生。少年群體的追隨者與旁觀者,對行動的參與經常出現在行動結束以後。

三角褲:牯嶺街舊書市的“小本”迷戀者。無個性就是他的個性,有希望成為典籍善本收藏家。

Honey:一度充滿好勇鬥狠的少年意氣。具有崇尚自由、迷戀冒險的氣質,常有與時代格格不入的孤獨感。一次偶然的文學閱讀完成了其個人的思想啟蒙,自此開始崇尚“孤膽英雄”形象。

山東:其個人形象都決定了將永遠作為Honey的對立面存在。畏光,性格陰鬱,野心勃勃,不擇手段進行勢力與財富的攫取。對女人卻專一而富有情義。

——在建國中學的教員辦公室里,關於青少年教育的探討成為我的同事的日常功課,他們或者唇槍舌劍,或者和風細雨。如果我們循循善誘,因材施教,這些孩子是不是原本可以步入經過精心設計的正軌?如果我們的前輩投入過更多的關注和警惕,是不是有些事可以永遠避免發生?

我並不參與同事的爭論,但有時會傾聽。我發現:有一個病例,似乎無法輕易地開出處方。在這些個人檔案中,似乎有意漏掉了死者的名字:還有,小明。

(5)

我的教育學和社會學常識告訴我,人的社會化,是由三方面的教育與影響完成:家庭是社會化的搖籃;學校是社會化的宮殿;鄰里社會是社會化的競技場。我記得,當我學到這一章節的時候不禁冷笑過。

小四來自一個本分的家庭。他的父親是一個正直的公務員。當小四被校方認定與同學串通作弊欲行處罰時,小四的的父親居然天真地與教務主任爭辯,斥責他不公平,致使小四被加重處罰,記大過。而後他反而開導小四:“讀那么多書,就是要懂得做人做事的道理;如果到頭來自己做對的事都不能勇敢相信的話,做人還有什麼意思?——希望這件事對你是鼓勵,而不是打擊。”當小四擔心他們父子倆會遭到母親的數落時,父親居然以朋友的口吻,用廣東話感嘆“沒春袋的,都好麻煩”——那一刻在電影院裡,我真的好感動。

但父親不久被警備總部傳喚盤查其留在大陸的老師,以“匪特”嫌疑羈押一晚,事後並受到牽連而被革職後,性情大變。變得懦弱而神經質。當小四因再度違規而被校方決定開除時,父親依然稱“不公平”,但開始哀求學校再給一次機會。憤怒的小四用球棒擊碎了教師辦公室的燈泡。這是一次壓抑的反抗,一記令成年人目瞪口呆的本壘打。父輩們,你們輸了。學校教育應該是學生道德意識的發展階段。而建中絕非一個理想的康樂園。

我記得電影裡兩個意味深長的細節:教務主任對前來告狀的片廠門衛老頭說:“我們校長講求學生人格自由發展,從來不關學校的大門。”課堂上,嬉皮笑臉的小貓王被國文老師叫上講台:“你不是很喜歡‘我’字嗎?——寫一百遍。”小四們的鄰里社會,是鄰居胖叔冷嘲熱諷的奚落,父親的同學汪狗的世故精明,落井下石。

小四曾有機會教訓酒醉的胖叔,但當他滑進水溝時卻幫助救起了他。胖叔後來報恩的方式,是介紹小四的父親幫別人經手青果外銷的生意。——也許,在小四眼中,這是父親走向妥協與平庸的又一個步子。

而另一個鄰里社會,就是建中對面的電影片廠,小四們經常蹺課去玩耍的地方。他們在這裡見識過恃寵而驕的小明星和對老闆娘曲意逢迎的導演。最後一次去的時候,導演問起曾來試過鏡的小明:跟你一起來的那女孩兒呢?——要哭就哭,說笑就笑,真自然——正飽受失戀之苦的小四粗暴地打斷他的話,嚷出片中最振聾發聵的一句反教育台詞:“自然?!你連真的假的都分不清楚還拍什麼電影?你拍的都是什麼玩意?”

與現實的教訓相比,家庭、學校和鄰里的教育是多么的蒼白無力。所以,當我在電影裡看到小四的父母在院落里抱頭痛哭,當我看到小明從小神經那裡得知Honey的死訊時,沉默地慢慢走回母親身邊,拾起針線,不禁想到了楊牧《淒涼三犯》里的詩句:沉默里,聽見隔壁婦人在喚狗,男人堅忍地打著一根鋼針,他們在生活。“我在生活”

我說:雖然不知道為了什麼?

(6)

在每個班級中,基本上都可以分為兩股勢力。一個崇拜父輩的強權,一個信仰自己的實力。基本上,兩股勢力的周圍都漸漸團結成一幫人馬,水火不容。

注意看吧,在一個小小的國中班級里,往往預演著成人世界裡所有的權力遊戲。他們甚至會有和談,有冷戰,有蜜月,有和平共處的不成文原則和結盟後的其樂融融,以及暗自交鋒。

當小馬插班到來,我注意到小虎敵視、戒備的眼神。我常常冷眼旁觀這場彩排。其實我完全能預知爭鬥的結局。當他們畢業之後,這種情況將更頻繁地發生,“平民意識”這種說法,本身就是一種奢侈。冰凍三尺,非一日之寒。每一個勝利背後,都有一個深沉的背景。

也許,我應該組織我的班級里這同樣的雙方召開一次圓桌會議,告訴他們爾虞我詐,勾心鬥角,機關算盡,處心積慮,這就是男人的遊戲。雄性社會裡應該有強硬對話,但最好以一種相對公平的競爭為前提。

我對我構想的會談感到忐忑。我是清醒的現實主義者,但所作所為卻常常表現得象一個天真的理想主義者。

按照德國人 Max Weber的理論,財富(wealth)、威望(prestige)和權力(power)就是社會的分層標準。我應該試著讓他們了解,這就是真相和謎底。如果你們將來不能改變它,起碼現在應該學習習慣它和接受它。我們應該可以理解:為什麼小明最終會跟隨小馬,而不是小虎和小四,甚至也不是滑頭?為什麼聯考之後的錄取人員,在進錄取場時會手持記滿照顧對象的名單?

我常常感到奇怪,為什麼當初我的師長對考場舞弊會如此深惡痛絕?

(7)

我喜歡看我的學生們卯架。當他們拎著球棒,提著磚頭,在教學樓的樓道上狼奔豕突,我常常若無其事從他們身邊經過,並不勸阻。偶爾,一兩個小孩看到我後迅速立正:老師好。我矜持地點頭,然後他繼續揮舞著日制匕首張牙舞爪地衝過。他們應該學會卯架。早學會比遲學會好,將來在立法院,在選舉戰中,他們還將繼續這一遊戲。而現在,剛好是熱身的時候。我想起電影裡滑頭與小虎在籃球場邊對小明的爭鬥。小虎其實當時是無懼的。他其實具備幾分學生流氓首領的素質。鎮靜自若,甚至在強敵當前時顯得如此心不在焉。而當他醒過神來準備回應時,對方的肌肉應該立即繃緊才是。

而我注意到這個穿黑色9號球衣的小伙子。他的靠山是南海路的黑幫。他帶著一絲微笑,勸解小虎,然後猛不丁擊向滑頭的下腹,接著噼噼啪啪、慢條斯理地開始扇滑頭的小耳光,力度並不大,但恰好控制在既可以表現對對手的極度蔑視,又可以從意志上摧毀對手,使之從身體到意志開始一點一點崩潰的程度。這是學生爭毆的一種極為常見的前戲,一種令人印象極為深刻的挑逗和刺激。

我知道,滑頭那次在國中與小明幽會被217圍堵,當同伴救難趕到並揪住一個湖北裔的眷村子弟時,滑頭也曾經扇過那孩子的小耳光;以及在後來,Honey回台北那天,對小公園冰果室里約會小明的小四,滑頭也扇過這樣的小耳光,——但他後來,都後悔過。在後來的爭鬥和報復中,這種漫不經心地輕視對手的角色,往往最快死於非命。——“不可侮辱你的敵人” ,年輕人往往不懂得這個道理。

(8)

我有一個學長,他曾經將這部電影鄭重推薦給自己的弟弟,而後者視之為應該一生感恩的禮物。第13屆、第16屆的《聯合報》中篇小說獎得主,大陸作家王小波說:人有兄長是一件幸運的事。在我們的成長路上,曾多少次獲益於自己的兄長?當小四要賠償飛機的球棒,求助於自己的兄長老二時,老二不聲不響塞給他70元。小四問起錢的來路時,老二回答:你不是要嗎?要就別問!當小四把母親的手錶偷拿去當鋪,老二卻被大姐懷疑地問起時,再次不聲不響地去了山東的彈子房,贏回錢準備去贖回手錶時卻被父母發現誤解。小四目睹了兄長被父親責打的一幕:不要臉,沒出息!

果然,——道德上的愧疚感不自覺體現到小四刺死小明的行為中。我驚訝地發現,小四在捅出匕首的同時對小明罵出了同樣的話語:不要臉,沒出息!當《戰爭與和平》中的彼埃爾,與百無聊賴“跑路”生涯中的Honey相遇,催生了Honey致命的英雄主義情結。果然,當穿著藏青色“中華民國海軍”制服,誇張的水兵喇叭褲的Honey從南部回到台北,我不無妒意地發現,他的談吐開始變得具有詩意和哲理,他的個人形象竟然變得充滿魅力。

果然,中山堂演唱會那天,他拖著他那條殘腿,從國歌聲中肅立的人群里象彼埃爾,象吉訶德一樣走出來。——這次他走出來後,就沒有再走出來過。

當Honey與小四在冰店中相遇,作為一個旁觀者,我立即意識到了危險,而當時我並不能清楚地判斷這危險是什麼。而今我明白,那時我分明看到的是他的靈魂正開始被小四一分一分吸收。如果這次邂逅能夠續寫下去,他們倆極可能成為一對惺惺相惜的朋友。一個也許從對方身上看到了自己更年輕時候的影子:執著於情感的付出和道德的自我救贖;另一個也許從對方身上找到自己的人格理想,甚至悲劇英雄所特有的孤獨與彷徨。

果然,當虔誠的基督教徒,一直關心小四的二姐張瓊試圖聽取小四的告捷時,勸慰他:你是否太過跟別人計較,是否只想到自己,缺乏奉獻?小四回答:Honey也這我說過。Honey,一個好朋友。

果然,在小四對小明最後的告白中,他說到:只有我能夠幫助你,因為,現在我就是Honey。

我希望可以如是告誡我的年輕同事:作為牯嶺街上的教育工作者,你們應儘快認識他們,熟悉他們,誰是誰的人格偶像,誰是誰精神上的父兄。——這條街上以往的故事都是血的教訓,而我們應該提防自己不要試圖成為一名拯救者與傳教者,而應該是是默默的觀察者與輔導者。

(9)

這就是我眼中的《牯嶺街少年殺人事件》。它所闡述的遠遠不只關於一次情殺,它如此厚實而博大,它是一本涵括了教育學,犯罪學,心理學,社會學,文化學,人類學和宗教學的百科全書。它從來不是悲憫者的福音,而是關於成長史的文獻。也許,對個人而言,它還是一本記錄蒼老自何時開始的記事簿,一本追憶青春夭折於何日的,回憶錄。

(10)

所有的國中都有這樣一個女孩子。她也許不是最漂亮的,最清純的,但是她擁有無可替代的地位,她是這個學校唯一的校花。她被其他女孩子痛恨,不屑、鄙夷,被男生用最下流的語言詛咒。但是,奇怪的是,她會進入每一個男生的春夢裡,她是可以被破壞的,因為她最無恥。毫無例外的是,這樣的女生,在每一所國中里的這樣一個女生,她們都並不張揚和輕狂,她低著頭走路,不跟任何人說話。在全校的注視中,她象一個罪人一樣走過。

她很顯然比其他女生早熟。體態豐盈,當她走過時,夏天的走廊里有六神花露水味,有經驗的兄弟會悄聲提醒,注意她走路的姿勢,注意她的外八字,扭動的臀部和腰肢。一群人頓時爆發出放肆的大笑。她停下腳,回頭,眼神里是羞憤,居然還有無辜。她憑什麼這樣看我,她憑什麼?這個婊子!——而每一個人的心臟都在那一回頭中裂成碎片。於是,在當晚的夢中必須再次凌辱她一回,折磨她,蹂躪她,直到自己流下淚。

那一晚必是劈過一道閃電,必是響過一聲炸雷,所有對美與善的感悟宛如在一夜之間復甦。她的形象開始變得從沒有過的純潔與高貴,不為流言所傷,暗自散發芬芳。

也許,也許要等到十多年以後,當你忽然想起這個早已忘記的小姑娘,你會發現其實你後來對她形象的修正仍然是一個善良的願望,一相情願的幻覺與想像。你還是被她的表演蒙蔽了,在你現在富有經驗的眼光中,你吃驚地發現,其實,當初關於她的所有傳言,其實,都很可能是真的。

她的過早發育絕對不是平白無故的!所有的迷團一下子迎刃而解,每一件事都有背景,每一個人都有出身。在教育心理學與青春期心理學的講義中,她都是一個典型的病例:她來自一個複雜的家庭,父親早亡,母親有不好的名聲,她在童年時或者遭遇到騷擾和侵犯,或者有多次寄人籬下的經歷,這訓練了她的世故與庸俗。她玩弄拜倒在她裙下的所有少年人,最根本的原因其實是因為她嚴重缺乏安全感,她有自毀的基因,所以她會自暴自棄地墮落與沉淪;而她所有成功的掩飾,源自她自我保護的本能,

——在成年以後,當我們重新透過事物的表征進行審視,我們一定會發現,甚至都不需要驗證,當初關於她的流言,幾乎,全都是真的。這樣一個女孩,她不是我們當初想像的那樣壞,也絕非我們後來以為的那樣好,她只是比我們都更早認清自己的生存環境,她遠比我們豐富和複雜,也遠比我們深刻和清醒。

而如果時光回去三十多年,當我15歲時,我還是希望我會愛上她,仍然是有時充滿狂熱與勇敢,有時伴隨著懦弱與羞怯。無論怎樣,讓我喜歡你。當你14歲時,當你和所有女孩子都14歲時,你已經表現得象是20。你已經開始具有心計和演技,開始學會淺淺地賣弄風情。也開始透支自己的青春和生命。當你17歲時,你將已經是小小的母親;當你25歲時,你已經開始迅速地老去;當你30歲時,你已經開始進入更年期。而無論這樣,讓我先這樣喜歡你,以漸漸碎裂的心,和漸漸降至冰點的血液。

在青春的課堂上,先讓我這樣痴痴地注視著你,讓我整個腦海里都是你的一舉一動,一顰一笑。窗外是一浪一浪海浪一樣的槐花香,內心是槐花香一樣一浪一浪的海浪。

(11)

牯嶺街過去一直是以賣舊書古書而聞名。它最早成為讀書人趨之若鶩之地,是當年戰敗回國的日本人常把家具、古董、字畫和書籍拿到牯嶺街和南海路一帶賤賣,後漸漸成風,規模壯大,假日裡常常是人山人海。50年代中期,福州街、廈門街口到牯嶺街上,共有40—50家舊書攤棚,舊書店則有數十家,常有珍聞秘籍和古舊版本面世。當時牯嶺街的名聲響遍全台,也成為很多外國觀光客必定造訪的人文景點。60年代,牯嶺街的聲勢達到了頂峰,儼然為當時政治經濟封閉的形勢下台北一處重要的圖書資訊交換中心。

民國六十四年後,舊書市場搬到了光華商場的地下樓,牯嶺街日見蕭條。為重現舊書市風貌,市文化部門和社區曾共同主辦了“重溫舊書鄉——牯嶺街書市”活動,在牯嶺街舊書市最鼎盛的南海路段至寧波西街段上,擺設了近百處的書攤,一時盛況空前。牯嶺街上第一家舊書店“松林書店”的老闆蔡先生也嘗數度從陰暗的店堂內走到屋外觀看。

我住在牯嶺街附近的台北教師會館。當我晚間漫步到牯嶺街,它已經變得如此狹窄、偏僻,甚至有幾分昏暗和陰森。行人寥寥無幾,路燈忽忽幽幽。從頭到尾四、五百米,只餘下四五家書屋,皆已破敗不堪。有的只是隨處可見的“科見美語”,和一些“福州小吃”、“三陽機電”之類的招牌。

我曾經試圖在舊報紙中找到關於當年那場令包括山東數人斃命的少年團伙火併的記載。結果,我讀到這樣一條訊息:1960年聖誕節前夕,牯嶺街省婦女會門前,發生不明身份之歹徒多人,使用計程車架走一對情侶案,因被害情侶當街高喊“救命”,附近的警七分局刑事組立即出動,當即將一對情侶帶局保護,並將涉嫌妨害自由的李知高一名捕獲,其餘歹徒均已駕車逃逸。據譬方初步偵查,這是一件親生父親騙不滿十五歲之親生女兒到特約茶室賣淫,另一青年協助其女逃離苦海,到台北向省婦女會申請調解結婚,其父卻與歹徒多人慾劫走女及其情郎案。譬方以案情甚為曲折,現正繼續偵查,並與屏東警局聯絡緝捕在逃之歹徒中。

(12)

我叫華光復。在楊德昌的電影中我叫“滑頭”,我泡過小翠和小明。民國四十九年,我因考試舞弊被勒令退學,後來成為“小公園”的少年首領。我的叛逆期最叛逆的行為是出賣:我是最早具有商業意識,也是從實踐上嘗試企業化運作的轉型期社團頭目之一。我當年主要的策劃和經營項目是籌辦演唱會。我的父親是中山堂管理委員會主任,因被指控縱容、包庇將政治場所用作商業性牟利用途,涉嫌受賄以及與黑社會組織牽連而被撤職查辦。

我的手下先後離開了我。在其後漫長的一個暑假中,我一直都處於痛苦的自省中。我後來考上了幼校。翌年我轉學到淡江師範,因為我後來明白過來我的教育對象不應該是幼童,而應該是少年。畢業後,我成為一名青年教育工作者。

我的家在牯嶺街,我在這裡工作和居住。民國五十年夏天,我們的好兄弟小四,在這裡刺死了他的馬子。這是民國第一起未成年人殺人案件,也是這個國家歷史上一起微不足道的事件。

鳴謝:老大在家我打這篇文字前選擇字號時不假思索地點了“小四”。我看著這裡一個又一個的學童,疑惑她此年紀是否也曾這樣站立——因為天鵝的女兒也會繼承涉水的飛禽的每一種素質——也會有同樣顏色的秀髮和面容,這樣一想,我的心跳得多快;她站在我前面,一個活潑的小孩。