劇情簡介

《懷鄉》

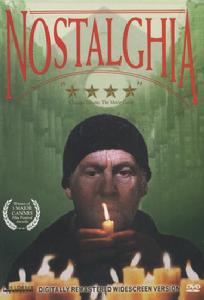

《懷鄉》一位俄羅斯作家Andrei Gortchakov(Oleg Yankovsky),與他美麗的女翻譯Eugenia〔Domiziana Giordano〕去往義大利進行語言研究,他們在路上的經歷:一個鄉村教堂,女人們在聖母瑪利亞像前祈禱;一個天然溫泉,村民每天沐浴其中,以求恢復青春;一個名叫Domenico〔ErlandJosephson〕的古怪老人在一次天啟式的錯覺下將他的家人囚禁了七年。Domenico被村民認為精神失常,曾試圖擎一支點燃的蠟燭渡過溫泉,作為贖罪計畫的一部分,但無法完成,他請求Andrei替他完成這一項表面上無害的任務,Andrei非常不情願答應他這不合邏輯的請求,但被支離破碎的前兆激起了興趣,因此沒有拒絕他。他拒絕了性感的Eugenia,她不可避免地離開了他。他使自己沉浸於超越現實的孤獨和模糊的會話中。在青蔥的義大利風景和俄羅斯鄉下沉默色調間的色彩轉換,揭示了他的鄉愁,揭示了他對一直躲避他的精神之光的普遍深入的渴念。他與家人分離,遠離祖國,如今孤身一人,開始執行這一存在主義的任務。

影片視點

《懷鄉》

《懷鄉》塔可夫斯基作品中最為人稱頌的影像詩學,正源自於他對時間的描摩。緩慢優雅的長鏡頭用得十分準確,攝像機移動的速度都稱得上美妙。如本片最後部分一個長達九分多鐘的長鏡頭,淺淺看來會有沉悶的感覺。這個鏡頭表現詩人從池的右岸點燃蠟燭並拿著它走到池水的左岸,池長也就一百來米,但詩人卻來回走了三遍(細心的觀眾會注意到,這也與詩人第一次找多米尼克運用的鏡頭相似),因為前兩遍蠟燭滅了。導演不厭其煩地表現點燃、走、熄滅、再點燃、再走這個過程(細心的觀眾還可以看到前兩遍螢幕上的燭火與演員的遮擋位置在最後一遍是有明顯不同的)。九分多鐘的鏡頭左移、右移,直到詩人終於把燃燒著的蠟燭放到了左岸,像完成了人生里最重要的一種信仰後,詩人終於因心臟病發而溘然去世。這個長鏡頭從開始的近景,到全景然後是中景,最後表現蠟燭點燃的特寫,正是這近十分鐘的一整段時空的完全再現,讓觀眾能用前所未有的態度來貼近感受片中的詩意,也完成了本片最後的升華。能比第一遍產生那么多的震動。塔可夫斯基的《懷鄉》無疑是最能觸動靈魂的最美麗的電影之一。

主創簡介

安德烈•塔科夫斯基 Andrei Tarkovsky

安德烈•塔科夫斯基

安德烈•塔科夫斯基俄羅斯導演,詩人之子。1955年,入蘇聯國立電影學院導演系學習。1960年,創作畢業短片《壓路機與小提琴》,獲紐約學生影展首獎。1962年,完成《伊萬的童年》,同年獲威尼斯電影節金獅獎。1966年,完成《安德烈•魯勃廖夫》,1969年獲坎城電影節國際影評人獎。1972年,完成《飛向太空》,同年獲坎城電影節評審會特別獎。1974年,完成《鏡子》,受到有關部門的“封殺”,當時未能廣泛公映。1979年,拍攝《潛行者》,被公認為他的所有電影中最晦澀難懂的一部。1983年,在義大利完成《懷鄉》,同年獲坎城電影節最佳導演獎和國際影評人獎。1986年,在瑞典完成《犧牲》,同年獲坎城電影節評審會特別獎、最佳藝術貢獻獎、國際影評人獎和教會評審團獎。拍攝《犧牲》之前,他知道自己得了肺癌。就在這一年歲尾,塔爾柯夫斯基病逝巴黎。安德烈•塔爾柯夫斯基30年的電影旅程,只留下上述一部短片和七部長片。每部作品均獲得眾多國際殊榮,很多評論家視《安德烈•盧布耶夫》為他最偉大的傑作。塔氏作品以如詩如夢的意境著稱,主題宏大,流連於對生命或宗教的沉思和探索。伯格曼評價“他創造了嶄新的電影語言,把生命像倒影、像夢境一般捕捉下來”。

奧列格·揚科夫斯基 Oleg Yankovsky

奧列格·揚科夫斯基

奧列格·揚科夫斯基男, 生於1944年 2月23日 ,俄羅斯

逝世於2009年5月20日

揚科夫斯基從影40年,曾在逾70部優秀電影作品中飾演角色。除了在大銀幕上寫就輝煌,揚科夫斯基還在戲劇舞台上大展拳腳,他35年的舞台藝術生涯成就了莫斯科列寧共青團劇院的驕人成績。

揚科夫斯基1991年12月在蘇聯解體前夕榮獲“人民藝術家”稱號,他也是最後一位獲此榮譽的藝術家。

幕後製作

《懷鄉》

《懷鄉》《鄉愁》(英譯《Nostalghia》)是前蘇聯導演安德烈•塔可夫斯基(Andrey Tarkovsky)第六部作品。該片於1983年攝於義大利,也是塔可夫斯基第一部在國外拍攝的電影。隨後老塔與蘇聯當局關係緊張,被迫流亡國外。1983年《懷鄉》榮獲36屆坎城電影節最佳導演獎和評審團特別獎項。當時的蘇聯評審還竭力阻止本片或任何獎項,蘇聯當局也阻擾他在國外舉辦學術講座。再有,當時安德烈•塔可夫斯基的兒子和一些家人仍留在國內,幾乎等同於官方藉以要挾的人質。此情此景正與《懷鄉》中主人公的命運暗合。實際上這部影片是帶有自傳性質的,也是安德烈•塔可夫斯基人生經歷和個人情感的真實寫照。安德烈•塔可夫斯基在其著作《雕刻時光》中自稱自己拍電影就是在“雕刻時光”。

導演關於《懷鄉》的創作述說. 安德烈這樣說:

“我想拍一部電影,一部關於那影響著離鄉背景的俄國人,我們民族所特有的精神狀態的電影。就我對這一概念的了解,這已幾近於一種愛國的責任。我要藉著這部影片來陳述俄國人對他們的民族根源、他們的過去,他們的文化,他們的鄉土,他們的親朋好友那種宿命的依戀,那種無論遭受命運怎樣的擺布,他們一輩子都承載著的依戀。”

“我對情節的發展、事件的串連並沒有興趣——我覺得我的電影一部比一部不需要情節。我一直都對一個人的內心世界感情趣;對我而言,深入探索透露主角生活態度的心理現象,探索其心靈世界所奠基的文學和文化傳統,遠比設計情節來得自然。”

“基本上,我希望《懷鄉》里沒有任何不相關或附帶的事物,以免阻礙了我的主要目標:描繪一個人處於一種與世界、與自己深切疏離的境況,無法在現實和他所渴望的和諧中找到平衡,由於遠走他鄉以及世人對於完整存在的思慕,使他陷入一種鄉愁的狀態中。劇本一直修改到最後臻於一種形而上的整體時才令我滿意。

《懷鄉》

《懷鄉》在他悲劇性地與現實決裂時(不只是與生命的周遭狀況決裂,更是和那從未滿足個人要求的生命本身決裂),義大利才進入他的意識中,並且仿佛無中生有地在他身邊矗立起莊嚴宏大的古殿遺蹟。這些文明的斷垣殘壁既熟悉普遍又陌生疏離,宛如為人類徒勞一場的努力而立的墓志銘,人類步上只能通往毀滅的不歸路的標記。戈爾恰科夫死了,無法撐過他自己的心靈危機,無法‘矯正’那對他而言也顯得‘支離破碎’的時間。”

“我說過我很訝異拍片時我的情緒突然如此準確地轉化在銀幕上:時時刻刻都溢滿一種深沉的、漸次疲乏的生離死別,一種遠離了家鄉和朋友的感受,這樣堅定不移、隱隱約約地意識到自己對過去的依賴,仿佛越來越難以忍受的病痛,我稱之為‘鄉愁’.....”

《懷鄉》高度思想化,美侖美奐,充滿晦澀的象徵,是精神渴求者的電影化抽象。實際上,Andrei意義模糊的旅程,教堂的祈求者,Domenico最後不可思議的行動,都傳達了這一天生的渴念。在最後一幕,Andrei掀起外套,護住飄搖的燭火。這是靈魂的象徵性揭示,與熄滅精神之火的鬥爭最終成全了他。但結尾卻是不吉的,喑啞的色彩充滿了義大利的街道,用那耗盡他的相同的憂鬱思念感染了那裡的人。塔可夫斯基在流放中拍攝了《懷鄉》,並將這部電影獻給母親,作為對母親的懷念。這是痛悼不可挽回的過去和不可預知的將來的哀歌式電影。

精彩對白

《懷鄉》

《懷鄉》Eugenia: You're the kind I'd sleep with rather than explain why I don't feel like it.

Eugenia:你就是這樣的人,我寧願一起睡覺也不想解釋為什麼我感到不喜歡它。

我不怕死!但是我為何而活?我要信仰!我的信仰是否真實?我有夢想!我的夢想意義何在?

詩是不可譯的,像所有其他的藝術。

你要手持蠟燭走過水麵,如果蠟燭不滅,人類就還有救。

當夜幕降臨之時,一雙翅膀在我身後閃動

我就是那蠟燭,在盛宴之後熄滅、廢棄

在破曉時分,收起一地的燭淚

誰的悼詞被大聲朗誦,誰依然驕傲

誰祭祀完了最後的狂歡,輕輕死去

最後的蹤跡,是那草率飄搖的穹隆

在死後被點燃,像詞語一樣飄逝

你想得到快樂,但世界上還有更重要的事。

我總是在的,而他並不知道 。

所獲獎項

本片榮獲1983年36屆坎城電影節最佳導演獎和評審團特別獎項。

影片賞析

《懷鄉》

《懷鄉》前蘇聯導演安德烈•塔可夫斯基是一位夢幻般的導演,他以七部長片、一部短片,如此少的作品,卻與伯格曼、費里尼並稱電影界的“聖三位一體”,地位崇高可想而知。他是所有藝術電影愛好者和電影專業學生的噩夢——他的影片大都十分晦澀,看的時候極其痛苦。但他的影片又是這些人必讀的東西,畢竟少了他,電影藝術就不完整。

塔可夫斯基的畢業作品就拿下了紐約學生影展首獎,處女作《伊萬的童年》一舉奪下1962年的金獅獎。此後多次獲得坎城影展的評審團大獎,1983年《懷鄉》拿下坎城最佳導演獎。若不是蘇聯電影體制的問題,塔可夫斯基可能有更多更好的作品。

塔可夫斯基是真正屬於源頭意義上的導演。他開創了“詩電影”的電影方法,並在探索電影語言的方面做出了巨大貢獻——甚至到今天也不能完全理解的、複雜的電影語言,它超越時代太多了。所謂天才創造藝術的範式,塔可夫斯基創造的範式,竟然到現在都無法被模仿。而評論家們則在努力的試圖闡述塔可夫斯基夢幻影像中的涵義,到今天也不甚成功——所以塔可夫斯基真的是一個噩夢,在他的影像面前,幾乎所有人都會無地自容:那種表達太偉大,而我們太渺小。甚至連與塔可夫斯基齊名的電影大師英格瑪•伯格曼曾說:“初看塔可夫斯基的影片仿佛是個奇蹟,驀然我發覺自己置身於一間房間的門口,過去從未有人把這房間的鑰匙交給我。這房間我一直都渴望能進去一窺堂奧,而他卻能夠在其中行動自如,遊刃有餘。我感到鼓舞和激勵:竟然有人將我長久以來不知道如何表達的種種都展現出來。我認為塔可夫斯基是最偉大的,他創造了嶄新的電影語言,捕捉生命一如倒映,一如夢境。”以幽暗晦澀著稱的伯格曼尚且如此,塔可夫斯基影像的精妙可想而知。

藝術是生命的表達(特別是塔可夫斯基的電影藝術),而這些只能夠去體驗,去感受,而不能被經驗、被認識。藝術不能被邏輯的分析,所以審美活動不能混同經驗性的認識活動,它們應當是獨立於理性之外,堅決不能受到理性干擾的一種活動。大可以分析藝術作品的技術手段,但要體會藝術家的生命表達,必須去感受他在物理材料背後傳達的感受。而我們的體驗只能是完全私人的東西,只能描述,而無法準確傳達——就像伯格曼曾苦惱於他無法表達自己的感受,而塔可夫斯基永遠都是例外,或許他也不能完全傳達他的感受,但他傳達的已經遠比其他人準確。

《懷鄉》

《懷鄉》《懷鄉》講述的是一個蘇聯詩人在義大利尋訪一位舊俄時代農奴音樂家的歷史,並終於在鄉愁的侵襲下客死他鄉的故事。當時塔可夫斯基被迫流亡國外,影片主角正是他自身的寫照。大致從以下幾個方面描述我理解的審美特徵。

一、宗教感

塔可夫斯基的影片常涉及的主題是救贖。這部影片傳達的是一種末世的情緒,對人類破壞世界和諧的憤怒與失望,並號召人們一起來改變這一切。老塔設定了一個“瘋子”的形象:多梅尼克。而在他看來,甚至這個人是世界上唯一清醒的人。他只是被看作異類,並以自焚來感召世人——這正是耶穌的隱喻。

多梅尼克在廣場的銅像上自焚那一場,他澆上汽油,等待著音樂響起,可音響出了故障。終於在他生命逝去那一刻:貝多芬的《歡樂頌》直衝雲霄。我看著多梅尼克在火中掙扎了許久,終於不動了,那樣的幾分鐘裡,靜默的只有火的聲音,像幾個世紀那樣長。爾後,響起《歡樂頌》,那一刻,無比神聖莊嚴,我則淚流滿面。

從技術上可以詳細分析老塔的設計,如何場面調度,音樂何時響起能收到最好的效果,寧願相信音樂就是這個時候響起的(儘管它應該在這個時候響起)。受到多梅尼克的精神感召,受到那種獻身精神的宗教感染。

影片的主人公戈爾恰科夫在目睹了多梅尼克的死亡之後也受到感召,親身去實踐多梅尼克的那個預言:“你要手持蠟燭走過水麵,如果蠟燭不滅,人類就還有救。”於是便有了影片中最令我難忘的鏡頭:一個近十分鐘的長鏡頭,戈爾恰科夫手持蠟燭走過乾涸的溫泉,兩次,蠟燭都滅了,第三次,他終於走到了另一邊,而這事他也堅持不住,倒下了。這是他內心反覆掙扎之後,無邊的鄉愁上涌吞噬了他的心靈。他為了完成這件事情頗費了周折,但還是完成了——同時也獲得了救贖。

《懷鄉》

《懷鄉》此外,影片也有多處與教堂有關的場景,莊嚴的教堂正是這部影片宗教感的表達。塔可夫斯基自己的說法是:“多梅尼克竭力實現他自己的回應,選擇他自己的殉道方式,而不屈服於蔚為風氣的、尖酸的個人物質特權的徵逐,試圖以他自己的努力,以他自我犧牲的榜樣,去阻斷那條讓人類瘋狂地沖向自我毀滅的路程。最重要的莫過於良知,它監視並且阻止人類以生命攫取所欲,然後飽食終日、無所事事。”

二、痛苦感

塔可夫斯基從未拍過一部能“令人喜悅”的影片,他的所有影片都是充滿了深刻的思考,為了解釋人生的掙扎和痛苦。塔可夫斯基曾說:“我的每一部影片都透過某種形式,主張人類並非孑然孤立地被遺棄在空蕩的天地里,而是藉著不計其數的線索和過去與未來緊密相連;每一個人過著自己的生活,同時也打造了他和全世界、乃至於整個人類歷史之間的鐐銬……而我們寄希望每一個別的生命和每一人類的活動都得具有實質的意義,則個人對整個人類生命進程所負的責任,自是無限重大。”而說到這部《懷鄉》,他說:“我說過我很訝異拍片時我的情緒突然如此準確的轉化在銀幕上:時時刻刻都溢滿一種深沉的、漸次疲乏的生離死別,一種遠離了家鄉和親朋的感受。這樣堅定不移、隱隱約約地意識到自己對過去的依賴。仿佛越來越難以忍受的病痛,我稱之為‘鄉愁’……”

《懷鄉》描述了詩人戈爾恰科夫在義大利的歷程,被他尋訪的農奴音樂家別列佐夫斯基正式無法排遣濃厚的俄國鄉愁而最終在內心掙扎中回鄉,並不久逝世;而戈爾恰科夫也在尋訪過程中一再地被鄉愁擊中,終於客死他鄉;而塔可夫斯基的命運也是如此——1986年12月26日病逝於巴黎,自離開蘇聯後終生未能回國。戈爾恰科夫無比平靜的面容下隱藏的是怎樣的一顆心,痛苦的激烈的衝突,遠離祖國的無力感和不堪重負。塔可夫斯基說:“我得聲明當我初次看了這部電影的所有毛片時,對其中所呈現的無法疏解的陰鬱景象頗感驚異。這些落痕在毛片上的氣氛和心靈狀態性質相同,如出一轍。這並不是我一開始就試圖達成的;至於呈現在我面前這些現象之所以有其徵兆且與眾不同,無關乎我個人明確的理論性意圖,而在於拍攝時攝影機即率先遵循了我的心靈狀態:遠離了家人和我原本

《懷鄉》

《懷鄉》習慣的生活方式,並且在相當不熟悉的情況下工作,甚至得使用外國語言,在在都使我消磨殆盡……”這種痛苦是生命最終的痛苦,塔可夫斯基在用自己的生命書寫這部影片。

從某種意義上講每個人都是離鄉者,無論是遠離母親的子宮還是遠離理想的生活,就像在鄉愁中無力的掙扎。顯然,這是一種對生命的最初體驗。但這樣講一定是在自說自話,塔可夫斯基的解釋是他想拍一部“出於愛國目的”的“關於在國外的俄羅斯人”的影片。而且由於他的處境,似乎能清楚地抓住主題。但總覺得這樣太簡單了,塔可夫斯基不會僅僅出於這種目的來拍一部影片,他一向充滿的極為深刻的哲學思考,並不是影評家們分析出來的。我的理解是老塔在傳達背井離鄉的俄羅斯人的掙扎和他自己的痛苦,表述了一種人類靈魂中永恆的無歸屬感的痛苦和掙扎。

所以電影是複雜的:傳達信息可以確定,引起的情緒和審美體驗則完全無法預期。尤其是塔可夫斯基這種兼具複雜和深刻的導演。塔可夫斯基準確地傳達了這種複雜的痛苦感受。而這種感受又引向更高層次的生命的回歸。

三、原初性

塔可夫斯基把鄉愁的意象在影像上歸結為俄羅斯風格的原野和房屋,在主人公的夢中多次出現。在影片的最後,一片義大利教堂中幻化出了一片俄羅斯的原野,一條河靜靜的流過,一座房屋靜靜的矗立,這就是夢中的俄羅斯,他童年的記憶。

把這點歸結為原初性的意思就是借這個詞來表達塔可夫斯基影像的一個特性,他的電影語言經常被解讀出種種帶有複雜隱喻的象徵意義,但他始終不承認這一點。他的表達方式就是這樣的,他只會把第一個進入他腦海的形象篩選出來,他就是這樣的,那是他的記憶,他的潛意識。比如那所房子,那條河,再比如老塔一直鍾愛的水面反射的日光。塔可夫斯基的影像沒有邏輯,作為觀察者,在閱讀塔可夫斯基作品的時候不應該帶有任何假定,任何預期,否則會無法理解。

《懷鄉》

《懷鄉》塔可夫斯基的影像語言,尤其是《懷鄉》和《鏡子》這樣完全的作者電影,只屬於他的表達方式。無論場景鏡頭調度還是聲音構成。比如其中有一場,在戈爾恰科夫去造訪多梅尼科住處的時候,總有一種電鋸的聲音若有若無,影評家會有多種闡述,而塔可夫斯基會輕描淡寫地說,我說的那個地方就應該有那么一種聲音。

除了表達方式的原初性,還有一點,就是塔可夫斯基的幾乎所有影片,包括《懷鄉》的主人公都是他自己的寫照,這種經驗上的原初性更能帶來影像上的私人性和原初性,既然是自己,必然得心應手,而且能夠在幾乎沒有障礙的狀態下來抒寫電影。