2007年諾貝爾文學獎

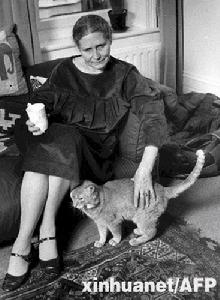

2007年諾貝爾文學獎2007年,當地時間10月11日下午13時(台北時間19時),瑞典皇家科學院諾貝爾獎委員會宣布將2007年度諾貝爾文學獎授予英國女作家多麗絲·萊辛。

諾貝爾文學評獎概況

諾貝爾獎科學方面的獎項越發顯示出其權威性,很少導致爭論,但文學獎和和平獎由於其本身性質特殊,容易導致意見分歧。在諸獎項中,或許文學獎最受中國人關注,李敖、巴金、王蒙被提名之事曾經被炒得沸沸揚揚,但國外媒體選出的熱門名單中沒有出現人們預期的情況。使得諾貝爾獎稱為中國知識界抹不掉的遺憾。亞洲曾經獲得過諾貝爾文學獎的只有印度人泰戈爾、日本人川端康成和大江健三郎以色列人阿格農。

往年諾貝爾文學獎都是率先公布的,但是由於負責評選獲獎者的瑞典文學院未能獲得一致決議,使得今年的公布時間推遲。根據以往經驗,瑞典文學院通常會在文學獎揭曉前幾天,公布揭曉日期,而且通常是在十月的某個星期四。2006年學院則是冷不防地提前在九月三十日宣布得主。

多麗絲·萊辛簡介

2007年諾貝爾文學獎

2007年諾貝爾文學獎代表作品

五部曲《暴力的孩子們》、《簡述下地獄》、《第三、四、五區域間的聯姻》、《簡·薩默斯日記》,《金色筆記》。

諾貝爾文學獎評獎充滿爭議?

諾貝爾文學獎的權威性和國際性固然是不可動搖的,但有些現象卻是難以令人理解的。例如任何熟悉20世紀世界文學發展的人都會問這樣一些問題:為什麼托爾斯泰、左拉等現實主義和自然主義作家未能獲得諾貝爾文學獎,而一些成績並不突出的二流作家卻摘取了諾貝爾的皇冠?為什麼喬伊期、普魯斯特等意識流大師未被提名為評獎侯選人,而在他們之後的意識流小說家卻獲獎了呢?

要回答這些問題並不簡單,因為這裡面的複雜因素很多,其中至少有以下幾種:評獎委員的審美趣味不一,鑑賞力不盡相同;文學風尚的不斷變化,往往致使昨天備受冷落的作品可能在今天大受推崇;評獎委員本身的個人偏好及涉獵面所限;此外,有時也不能一味排除其中複雜的政治因素,儘管評獎委員們多次聲明:“評獎委員會是不帶任何政治偏見的”。

按照獎金創始人諾貝爾在遺囑中的意願,諾貝爾文學獎應授給寫出“具有理想主義傾向的優秀作品”的文學家,但面對這個“理想主義傾向”究竟作何理解或解釋,這在各個不同時代的評審那裡都不盡相同,有時甚至是“截然相反的”。這也說明,諾貝爾文學獎不同於同類的其他幾項科學獎,它並沒有絕對的標準,因此我們也不應以某個作家是否獲了獎作為判定他的重要性的唯一標準。

按照評獎會主席埃斯普馬克的說法,當今諾貝爾文學獎的評選,主要根據這樣幾個原則:1、授給文學上的先驅者和創新者;2、授給不太知名、但確有成績的優秀作家,通過授獎給他而使之成名;3、授給名氣很大、同時也頗有成就的大作家。同時也兼顧到國別和地區的分布。

美文學家的評論

美國文學評論家哈羅德·布魯姆對瑞典皇家科學院諾貝爾獎委員會將2007年度諾貝爾文學獎授予英國作家多麗絲·萊辛的決定不以為然,認為“她過去十五年的作品不具可讀性”。

布魯姆對美聯社稱:“儘管萊辛在早期的寫作生涯中具有一些令人仰慕的品質,但我認為她過去十五年的作品不具可讀性,是四流的科幻小說。”

萊辛的經記人克洛威斯在得知萊辛獲得諾貝爾文學獎時稱:“我們感到非常高興,她完全應當獲獎。”

2007年諾貝爾文學獎

2007年諾貝爾文學獎多麗絲·萊辛距11天就要度過她的88歲生日,她是獲得諾貝爾文學獎最高齡的獲獎者。作家們通常是在五六十歲的年齡時獲得諾貝爾文學獎的。多麗絲·萊辛在13歲就結束了正式學校教育,她在寫作中大量取材於她在非洲的生活經歷,探索白人和黑人的分裂,特別是在她五十年代的《青草在歌唱》,這部作品對白人農民的妻子和她黑人傭人的關係進行了審視。瑞典皇家科學院稱這部作品“既是基於愛恨之上的悲劇,又是對不可調和的種族衝突的研究”。

多麗絲·萊辛在她八十歲後仍非常多產,她出生於伊朗,她的父母是英國人。她的許多作品包括小說、散文,《好恐怖分子》、《瑪莎·奎斯特》(是她五部曲《暴力的孩子們》中的一部,這五部曲被認為是她的半自傳)。但對於數百萬讀者來說,她最著名的作品是1962年出版的《金色筆記》,這本書仍被認為是女權主義者的經典。不過,萊辛稱,她不認為這本書是一個政治聲明。瑞典皇家科學家在頒獎文告中稱:“正在興起的女權主義運動視其為一項先驅性的著作,它屬於曲指可數的數本書籍,這本書講述了20世紀男女關係的觀點。”

近年諾貝爾文學獎得主

2006年,土耳其作家奧罕•帕慕克。授予諾貝爾文學獎的理由是“在追求他故鄉憂鬱的靈魂時發現了文明之間的衝突和交錯的新象徵。”主要作品有《白色城堡》、《我的名字叫紅》、《伊斯坦堡》等。

2005年,英國劇作家哈羅德•品特。授予諾貝爾文學獎的理由是“他的戲劇發現了在日常廢話掩蓋下的驚心動魄之處並強行打開了壓抑者關閉的房間。”主要作品有《看房者》、《生日晚會》、《歸家》等。

2004年,奧地利女作家艾爾芙蕾德•耶利內克。授予諾貝爾文學獎的理由是“她小說和劇本中表現出的音樂動感,和她用超凡的語言顯示了社會的荒謬以及它們使人屈服的奇異力量。”主要作品有《利莎的影子》、《美好的、美好的時光》、《鋼琴教師》等。

2002年,匈牙利作家伊姆雷•凱爾泰斯。授予諾貝爾文學獎的理由是他對弱小的個人對抗野蠻強權經歷的深刻刻劃。代表作為《無形的命運》。

2001年,移民作家維•蘇•奈保爾。授予諾貝爾文學獎的理由是“其著作將極具洞察力的敘述與不為世俗左右的探索融為一體,是驅策我們從扭曲的歷史中探尋真實的動力。”主要作品有《比斯瓦斯先生的房子》、《在自由的國度》等。

檫肩而過的中國人

魯迅婉絕諾貝爾文學獎提名

魯迅是第一位受外國人關注並有可能獲得諾貝爾獲提名的中國作家。1927年,來自諾貝爾故鄉的探測學家斯文海定到我國考察時,在上海了解了魯迅的文學成就以及他在中國文學上的巨大影響。這位愛好文學的瑞典人,與劉半農商量,準備推薦魯迅為諾貝爾文學獎候選人。劉半農托魯迅的好友臺靜農去信徵詢魯迅的意見。魯迅婉言謝絕了。這年9月25日,魯迅便鄭重地給臺靜農回了一封信。

靜農兄弟:

2007年諾貝爾文學獎

2007年諾貝爾文學獎諾貝爾賞金,梁啓超自然不配,我也不配,要拿這錢,還欠努力。世界上比我好的作家何限,他們得不到。你看我譯的那本《小約翰》,我哪裡做得出來,然而這作者就沒有得到。

或者我所便的,是我是中國人,靠著“中國”兩個字罷,那么,與陳煥章在美國做《孔門理財學》而得博士無異了,自己也覺得可笑。

我覺得中國實在還沒有可得諾貝爾獎賞金的人,瑞典最好不要理我們,誰也不給。倘因為黃色臉皮的人,格外優待從寬,反足以長中國人的虛榮心,以為真可以與別國大作家比肩了,結果將很壞。

我眼前所見的依然黑暗,有些疲倦,有些頹唐,此後能否創作,尚在不可知之數。倘這事成功而從此不再動筆,對不起人;倘再寫,也許變了翰林文學,一無可觀了。還是照舊的沒有名譽而窮之為好罷。

魯迅寫這封信的時間正是中國新文學經過風風火火的10年之後,其時中國文壇上出現了許多卓有成就的作家,當然包括魯迅本人。但魯迅是一個清醒的理性主義者,儘管新文學在最初十年取得了矚目的成就,他仍能看出中國文學與世界文學的差距,對中國新文學的實績作出了客觀的評價。

我們從魯迅的這封信中,可以看出魯迅對諾貝爾文學獎的態度:其一,魯迅認為諾貝爾文學獎是高水平的獎項,在沒有實力競爭的時候僥倖得到它,名實不符,不利於文學扎紮實實的發展,反而會掩蓋自己的缺陷和不足。其二,魯迅以諾貝爾文學獎獲獎作家為標尺,意識到中國文學與世界文學之間的距離。強調這種距離,不是妄自菲薄,而是為了使中國文學能更好地向前發展。其三,魯迅對諾貝爾文學獎保持一種平常心態。魯迅看到世界優秀作家極多,而諾貝爾文學獎不可能把每位作家納入自己的體系之中。

沈從文:如不辭世,可在1988年獲獎

諾貝爾文學獎資深評審委員、瑞典漢學家馬悅然說: 作為瑞典學院的院士,我必定對時間尚未超過50年之久的有關事項守口如瓶。但是我對沈從文的欽佩和對他的回憶的深切尊敬促使我打破了嚴守秘密的規矩。

沈從文曾被多個地區的專家學者提名為諾貝爾文學獎的候選人。他的名字被選入了1987年的候選人終審名單,1988年他再度進入當年的終審名單。學院中有強大力量支持他的候選人資格。我個人確信,1988年如果他不離世,他將在10月獲得這項獎。他去世幾天之後,台灣一個文化記者打電話來,問我是否可以確證沈從文的逝世。我立即打電話向中國駐斯德哥爾摩大使館的文化參贊確證此訊。然而中國大使館的文化參贊從未聽說過沈從文,這位於五四時代就開始寫作生涯的老資格作家中的佼佼者。這位卓而不群的作家的寫作生涯在中華人民共和國時期被中斷了。1987年以前,甚至台灣讀者也不被允許涉獵他的作品。兩個政府都沒有給予文學足夠的重視。