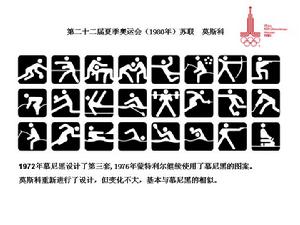

簡介

1980年8月2日上午,在莫斯科城南的比薩森林公園的貿易聯盟馬術中心(Bitza Equestrian Sprots Complex),第22屆夏季奧運會的馬術比賽決賽即將開始,然而在貴賓席上,卻不見國際馬術聯盟(IEF)主席、英國女王伊莉莎白的丈夫菲利普親王的身影。按照奧運會的慣例,各個比賽項目所屬的國際單項體育聯合會應該派代表出席相應的奧運會比賽。 1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會在這屆奧運會上同樣缺席的還有美國、西德等眾多國際奧委會成員國的代表團。大部分國家拒絕參加的原因只有一個:回響美國號召抵制莫斯科奧運會。中國和伊朗因為其它原因也沒有參加此屆奧運會。

因此1980年的第22屆夏季奧運會成為歷史上參賽國數目最少的奧運會之一,145個國際奧委會成員國中,只有81個國家參加,參賽國數目創1956年以來最低。

主要項目

第二十二屆奧林匹克運動會於1980年7月19日至8月3日在前蘇聯莫斯科舉行。這一日期恰好與第十屆奧運會會期相吻合。兩屆奧運會舉辦日期完全一樣,是奧運會史上僅有的一次。第十五屆奧運會是前蘇聯第一次參加奧運會,本 屆組委會精心安排這樣相同的日期,標誌著前蘇聯奧林匹克運動發展進入了一個新時期。主要項目設定為:田徑、籃球、拳擊、皮划艇、腳踏車、跳水、馬術、擊劍、足球、體操、曲棍球、現代五項、藝術體操、賽艇、帆船、射擊、壘球、游泳、水球、舉重、摔跤、排球、柔道、手球、箭術。

申辦與籌備

申請主辦本屆奧運會的,只有蘇聯莫斯科和美國洛杉磯兩個城市。1974年10月國際奧委會第75屆會議決定,由莫斯科承辦。莫斯科是一座已有800多年歷史的古城,城區橫跨莫斯科河及其支流亞烏扎河兩岸,是蘇聯首都和政治、經濟、文化中心。1975年3月,莫斯科成立了奧運會籌委會,開始對各項工作進行積極的準備。興建和改建了許多體育設施,使莫斯科體育場館來了個大發展。據有關資料統計,大型體育場從原先的50多個增到近70個,人工游泳池從30多個發展到60多個,體育館由1300多個增加到1600多個,等等。與此同時,還整飾了城市建築,改善了交通運輸網。據外電報導,蘇聯為主辦這屆奧運會總共耗費了90億美元左右。這在奧運會史上是創紀錄的數字。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會運動會於1980年7月19日至8月3日舉行,恰好與第十五屆奧運會會期相吻合。兩屆會期舉辦月日完全一樣,是奧運會史上僅有的一次。第十五屆是蘇聯首次參加的奧運會,它標誌著蘇聯奧林匹克運動發展進入了一個新時期。不言而喻,兩屆會期吻合,不是歷史的巧合,而是組委會的精心安排。

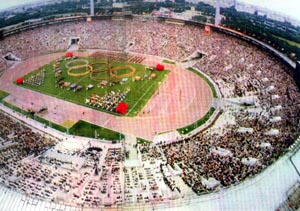

大會主要活動開、閉幕式,田徑、足球決賽等,在莫斯科能容10萬多觀眾的盧日尼克列寧中央體育場進行。游泳、水球、體操、籃球、排球等競賽場館,設在中央體育場附近。中央體育場及其所屬14個場館總共可容20萬觀眾。帆船項目則安排在愛沙尼亞首府塔林,這是蘇聯一個有90餘年歷史的帆船運動基地。奧運會足球賽以前只限在主辦城市進行,但從近幾屆開始,預賽分散在其他城市。如1968年在墨西哥城等5個城市,1972年在慕尼黑等5個城市,1976年在蒙特婁等4個城市。這次足球除半決賽、決賽在莫斯科中央體育場進行外,其他比賽分散在列寧格勒基洛夫體育場(可容8萬觀眾)、基輔"共和國"體育場(可容10萬觀 眾)和明斯克"迪納摩"體育場(可容5萬觀眾)三處。

大會是隆重的,但人們為一種不愉快的氣氛所困擾。奧林匹克運動自1894年復興以來,經歷了風風雨雨。而此次莫斯科遇到的是最嚴重的危機,它威脅著奧林匹克運動的發展。由於蘇軍在1979年聖誕節前夕出兵入侵阿富汗,踐踏國際法準則,給運動會帶來嚴重的影響。一個國家一方面召開以和平、友誼為主要宗旨的奧運會,而另一方面卻派兵入侵別的國家,必然會遭到世界的反對和輿論的譴責。許多國家的奧委會相繼表態,拒絕參加。中國奧委會也發表聲明,不參加莫斯科奧運會。國際奧委會已承認的147個國家和地區奧委會,公開抵制或拒絕參加的占五分之二,參賽的僅80個。這個數字還低於20年前羅馬奧運會的水平。

吉祥物

1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物是一隻名叫Misha的俄羅斯熊, 1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物

1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物有趣的經歷

1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物是一隻名叫Misha的俄羅斯熊,由著名的兒童書籍插圖畫家維克多切茲可夫設計。Misha在1977年12月19日第一次展現在人們的面前,在莫斯科奧運會期間被用在諸如毛絨玩具、瓷器、塑膠製品、玻璃器皿等上百種紀念品上,而且還被印製成了郵票。1980年莫斯科奧運會受到美國等西方集團的抵制,不過蘇聯仍照樣舉辦奧運會不受影響。莫斯科奧運會的吉祥物為一隻模樣可愛的小熊,命名為 Misha,熊在蘇聯種類相當多,Misha 被選為吉祥物戰勝北極熊脫穎而出。1998 年莫斯科世界青少年運動會就再度選小熊為吉祥物,造形與Misha相當類似,俄羅斯方面表示是Misha的後代。Misha被賦予使命傳播奧林匹克訊息到世界各地,甚至還跟兩個航天員上太空。

開幕式

運動會於7月19日下午2點在列寧中央體育場正式開幕。蘇聯黨政領導及奧委會主要官員出席了開幕式。國際奧委會主席基拉寧主持了他任期內的最後一屆奧運會,本屆之後他卸任為名譽主席。西班牙的胡安·安東尼奧·薩馬蘭奇被選為國際奧委會第七任主席。開幕當天天氣不佳,主辦當局不得不出動6架飛機,在雲層中噴灑化學藥劑,驅散飄浮在體育場上空的烏雲。1976年蒙特婁奧運會利用現代科學技術傳送奧林匹克火種的做法後來受到非議。本來以傳統的方式傳遞火炬,目的是在世界各地傳播奧林匹克理想和精神,而利用衛星傳送則失去了原來的意義。本屆遂根據國際奧委會的決定,又恢復了傳統方式,進行了火炬接力傳遞。

蘇聯主席勃列日涅夫宣布奧運會開幕7月19日攜火炬進入中央體育場的是蘇聯三屆奧運會三級跳冠軍維克托·薩涅耶夫。他繞場跑一周后,將火炬轉交給了蘇聯著名籃球運動員謝爾蓋·別洛夫,後者最後完成了點燃塔上火焰的使命。蘇聯元首萊昂尼德·勃列日涅夫宣布了本屆奧運會開幕,代表運動員宣誓的是蘇聯上屆體操明星弗拉季米爾·安德里亞諾夫,代表裁判和官員宣誓的也是蘇聯著名運動員、三屆奧運會摔跤冠軍亞歷山大·梅德韋季。

比賽

本屆奧運會田徑開賽較遲,於7月24日至8月1日在中央體育場舉行。73個國家的1088名選手參加了角逐。由於美國、聯邦德國、肯亞等一些強手缺席,男子部分項目如跨欄、長跑等受到了影響,但總的成績還算差強人意。引人注目的是衣索比亞的米魯茨·伊夫特。這個年已35歲並有5個兒女的選手一舉獲得5000米、10000米兩項金牌。伊夫特這個名字在當時田壇並不陌生,1972年奧運會時他就在10000米賽中獲得過銅牌。1976年因衣索比亞參加了抵制行列,使他失去了在蒙特婁奪標的機會。但翌年在首屆世界盃田徑賽上,他取得了這兩個長跑項目的桂冠。不過,伊夫特在莫斯科得以取勝,與世界頭號強手肯亞的亨利·羅諾缺席不無關係。 英國兩位中跑明星塞巴斯蒂安·科和史蒂夫·奧維特在1500米、800米各獲得1枚金牌。但科的表演並不令人滿意。1979年科如風捲殘雲似地在41天時間裡連破800米、1500米和1英里世界紀錄,被評為當年世界最佳運動員。這次在莫斯科,他在800米賽中失利,只獲銀牌;1500米賽雖奪金牌,但連奧運會紀錄也未能突破。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會跳躍類項目成績除三級跳遠較平淡外,其餘3項均較突出。蘇聯三級跳遠名將薩涅耶夫這次衛冕失敗,負於隊友賈·烏德米亞埃,獲銀牌。身高2米,剛滿21歲的民主德國跳高選手格爾德·韋西克賽前只是一個默默無聞者,而這次卻大爆冷門,戰勝了上屆冠軍波蘭名將亞·弗紹瓦,以2.36米創世界紀錄並獲金牌,成為第一位在奧運會上打破跳高世界紀錄的運動員。波蘭26歲的弗·科扎基耶維奇在撐竿跳中取勝,似屬人們意料之中。賽前他曾以5.72米破世界紀錄。這次他使用了較軟的新竿,並提高了握點,越過了5.78米世界新高度,奪得冠軍。民主德國的盧茨·東布羅夫斯基在跳遠中奪冠,成績是8.54米,雖距世界紀錄還有一大截,但它是1968年比蒙跳出8.90米後12年來世界出現的第一好成績。

蘇聯鏈球運動員尤·謝迪赫和民主德國馬拉松選手瓦·西爾平斯基也值得一提,他們蟬聯了各自項目的冠軍。謝迪赫以81.80米破世界紀錄,而西爾平斯基是繼比基拉之後第二個蟬聯奧運會馬拉松冠軍的人。

女子田徑與男子情況不同。由於民主德國、蘇聯及其他東歐國家,一直居主導地位,所以抵制行動帶來的影響不大,上屆稱雄的民主德國女將這次意外丟掉了幾枚金牌,輸給了蘇聯(金牌數5比7)。曾以10秒88第一個突破11秒大關創造100米新世界紀錄的民主德國選手瑪·格爾,以百分之一秒(11秒07比11秒06)之差輸給了蘇聯的柳·康德拉季耶娃;上屆標槍冠軍、5次世界紀錄創造者呂·福克斯預賽時即被淘汰,金牌為在田壇沒有多少名氣的古巴瑪·科隆獲取;上屆跳高冠軍,著名選手羅·阿克曼也只得了第四名,桂冠為義大利的薩·西梅奧尼奪去。不過西梅奧尼取勝也屬情理之中。自1978年始,她一直雄踞女子跳高首座,曾兩次越過2.01米。

民主德國成績雖不盡如人意,但仍是田壇的強者。金牌獲得者中的突出人物有23歲的瑪麗塔·科赫。1976年她首次參加奧運會,在400米決賽中因背傷復發,不得不中途退出比賽。本屆她獲取了這項桂冠,並在4×100米接力賽中得了1枚銀牌。不過科赫在田壇的成就不在奧運會奪冠上,而在創世界紀錄和獲世界冠軍。她在200米、400米跑和接力項目中16次創世界紀錄,在1977年至1985年世界盃和世界錦標賽中多次取勝。其中1983年她在首屆世界田徑錦標賽中三奪金牌;1985年的世界盃田徑賽上,她又在200米、400米和4×400米接力賽中三次奪魁,並以47秒60創造了400米世界紀錄。由於她在田壇的功績,多次被評為年度世界最佳運動員。

獲金牌最多的蘇聯女隊也人才濟濟,除老將塔·卡贊金娜外,還有娜·奧莉扎連科。她在800米比賽中奪冠,成績1分53秒43,創世界紀錄;納·特卡欽科以5083分創五項全能世界紀錄並獲金牌。五項全能是奧運會最後一次比賽,從下屆起改為七項全能。

男子游泳是受抵制影響最明顯的項目。由於強手缺席,蘇聯取得了從未有過的成績:獲金、銀牌各7枚,銅牌3枚。20歲的蘇聯大學生弗拉季米爾·薩爾尼科夫是本屆男子游泳的新聞人物,共得了3枚金牌。1500米賽中,他以14分58秒27取勝,成為游泳史上第一個突破15分大關的選手。隨後又在400米和4×200米自由式比賽奪取了他的第二、第三枚金牌。莫斯科奧運會後,他又多次創世界紀錄並在重大比賽中取勝。

上屆奧運會民主德國女子游泳選手一舉奪得全部13項的11枚金牌,大勝美國隊,震驚了整個泳壇。但是兩年後在世界錦標賽上幾遭全軍覆滅的命運。這次她們重振軍威,再現了上屆奧運會的戰績,獲11枚金牌、8枚銀牌、7枚銅牌。在整個女子比賽中,曾7創世界紀錄。由此可以看出,美國等國的抵制對這次金牌分配的影響是微乎其微的。民主德國的巴巴拉·克勞澤,是民主德國繼恩德爾之後又一著名泳星。正是由於她獲取了1枚金牌,才使民主德國在1978年世界錦標賽中沒有全線潰敗。這次她在100米自由式中先後以54秒98、54秒79兩破世界紀錄,在200米自由式中創奧運會紀錄(1分58秒33),在4×100 米自由式中創世界紀錄(3分42秒71)。

剛17歲的中學生梅丘克兩年前在世界錦標賽中獲100米自由式亞軍,奧運會前夕在歐洲杯賽中第一次在國際賽中得冠軍。本屆她在100米蝶泳和兩個接力項目中三獲金牌,並在100米自由式中得了銀牌。賴尼施是這次獲3枚金牌年齡最小的運動員,僅15歲。賽前幾乎不被人知曉的她此次參加的是仰泳項目。100米仰泳預賽時,以1分01秒50創世界紀錄。24小時後在決賽中又將紀錄縮短到1分00秒86。200米比賽 時,再以2分11秒77創世界紀錄。在混合接力賽中,她獲取了第三枚金牌。這次獲游泳獎牌最多的是民主德國16歲的英內斯·迪爾斯,這位自由式的多面手共得了5枚獎牌:400米、4×100米接力獲金牌,200米、800米獲銀牌,100米獲銅牌。在這種世界性大賽中能在所參加的全部5個項目中獲取獎牌,是極為罕見的現象。

蘇聯仍保持了在女子200米蛙泳的王座,以琳·卡丘希捷為首的3名選手囊括了該項全部獎牌。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會本屆舉重新增加了一個100公斤級、總數達到10個級別。在金牌分配上,打破了上屆蘇、保瓜分局面。10枚金牌分屬蘇、保、捷、匈、古五國。蘇聯仍居優勢,奪取了金牌總數中的一半。比賽開始後,朝鮮52公斤級選手韓京時在抓舉中衝擊世界紀錄成功,成績是113公斤,成為朝鮮在奧運會上第二個破世界紀錄的運動員。韓京時後來取得了與冠亞軍同為245公斤的總成績,但因體重問題只得了銅牌。本屆共18次刷新13次世界紀錄,108次破參賽選手所屬國家紀錄。舉重界人士認為,這是一次世界高水平的較量。

比賽中引人注目的是82.5公斤級的蘇聯選手尤里克·瓦爾達尼揚和保加利亞選手布拉戈伊·布拉戈耶夫之間的爭奪, 兩人都是當時世界名手。開賽後,氣氛相當緊張,紀錄一再相互易手。最後瓦爾達尼揚取勝,創造了抓舉(177.5公斤--高於奧運會紀錄15公斤)、挺舉(222.5公斤)和總成績(400公斤)3項世界紀錄。而400公斤的總成績還高於90公斤級、100公斤級冠軍的成績,後兩級比它分別低22.5公斤和5公斤。

蘇聯和東歐國家壟斷了這次體操比賽。男子項目中,由於從1960年起一直獲團體冠軍的日本缺席,蘇聯取代了這個位置,這是它自1956年後再次獲得這個榮譽。蘇聯列寧格勒22歲的大學生亞歷山大·季佳京在與上屆新聞人物安德里亞諾夫爭奪個人全能王座時取勝,成了本屆男子賽的明星。他除獲得個人全能、吊環和團體3枚金牌外,還在鞍馬、跳馬、雙槓、單槓中四獲銀牌,也因此成為第一位在單屆奧運會上奪取8枚獎牌的運動員。安德里亞諾夫成績雖不如上屆出色,但也獲得了兩枚金牌(團體、跳馬)、兩枚銀牌(個人全能、自由體操)。有鞍馬"大師"之稱的匈牙利選手佐爾坦·馬喬爾再次表演 了出色的技藝,蟬聯了冠軍。女子金牌之爭主要是蘇羅兩國。上屆體操"女皇"羅馬尼亞的科馬內奇在爭奪個人全能桂冠時,敗於蘇聯18歲的葉蓮娜·達維多娃,與民主德國的馬克西·格瑙克並列亞軍。羅《火花報》7月25日曾發表題為"玷污奧運會精神"的文章,指責"裁判員們粗暴地踐踏了體育道德和奧運會精神,在眾目睽睽之下奪走了她(科馬內奇)的金牌"。不過,科馬內奇仍是這次賽場的強者,共獲兩枚金牌(平衡木、自由體操)、兩枚銀牌(全能、團體)。蘇聯達維多娃、沙波什尼科娃和涅利·金也各獲得了兩枚金牌。

近幾屆摔跤場上的常勝軍蘇聯隊本屆仍成績出色,獲得了20枚金牌中的12枚(自由式7,古典式5)。在自由式摔跤中,來自蘇聯加里寧格勒的別洛格拉佐夫兄弟非常引人注目。這是一對孿生子,生於1956年9月16日,一個叫阿納托利,另一個叫謝爾蓋。兩人雖系孿生,但外貌不很相似。阿納托利瘦小,身高僅1.55米,體重不足52公斤;謝爾蓋則較壯實,高1.68米,重57公斤。兩人在自己體重所屬級別中,各取得了1枚金牌。孿生兄弟在同屆奧運會個人賽中雙雙奪冠,是極為罕見的,一時傳為美談。

蘇聯雖然在摔跤賽中戰果輝煌,但在拳擊中功虧一簣,在參加的7個級別最后冠軍爭奪中,只得1枚金牌,其餘6項均失利。古巴拳擊手則大出風頭,奪得6項冠軍。古巴特奧菲洛·史蒂文森第三次贏得了特重量級(81公斤以上級)冠軍,成為第一位在同一級別中三奪奧運會金牌的拳手。

蘇聯在馬術比賽中也成績優異,獲得了6枚金牌中的3枚。奧地利23歲的伊莉莎白·托雷伊爾在盛裝舞步騎術賽中榮獲冠軍,成為繼聯邦德國林森霍夫、瑞士斯圖克爾伯格之後獲得這種榮譽的第三個女性。獲該項團體冠軍的蘇聯隊3名選手中也有1人是女性,她是年已35歲的維娜·米謝維奇。這位女騎手是位沙場老將,多年活躍在賽馬場上,但本次是第一次取得優異成績。

球類項目除男女曲棍球外,冠軍全被歐洲人包下,而蘇聯又是其中的最大贏家,獲取了男、女排球,女子籃球、女子手球4項桂冠。足球、男子籃球、男子手球金牌則分屬捷克斯洛伐克、南斯拉夫和民主德國。男子曲棍球由上屆第七名的印度隊問鼎,這是該隊自1928年以來第八次獲奧運會金牌。女子比賽則大出人們意外,獨立不久的辛巴威成了奧運會第一個女子曲棍球冠軍,轟動了整個體壇,也是本屆奧運會的爆炸性新聞。

本屆奧運會蘇聯共獲金牌80枚、銀牌69枚、銅牌46枚,居各隊之首。這是蘇聯自1952年以來在奧運會獲金牌最多的一次,也是歷屆奧運會到當時為止一個國家在一屆奧運會上獲金牌最多的一次。民主德國金、銀、銅牌分別為47、37、42枚,列第二。保加利亞獲金牌8枚、銀牌16枚、銅牌17枚,首次進入奧運會前三名之列。

8月3日的閉幕式上,由於美國反對,一反慣例,沒有升起下屆奧運會東道主美國的國旗,而代之以洛杉磯市市旗。

獎牌榜

名次 國家奧會 金 銀 銅 合計

1 前蘇聯 80 69 46 195

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會2 東德 47 37 42 126

3 保加利亞 8 16 17 41

4 古巴 8 7 5 20

5 義大利 8 3 4 15

6 匈牙利 7 10 15 32

7 羅馬尼亞 6 6 13 25

8 法國 6 5 3 14

9 英國 5 7 9 21

10 波蘭 3 14 15 32

11 瑞典 3 3 6 12

12 芬蘭 3 1 4 8

13 捷克 2 3 9 14

14 南斯拉夫 2 3 4 9

15 澳大利亞 2 2 5 9

16 丹麥 2 1 2 5

17 衣索比亞 2 0 2 4

18 巴西 2 0 2 4

19 瑞士 2 0 0 2

20 西班牙 1 3 2 6

21 奧地利 1 2 1 4

22 希臘 1 0 2 3

23 印度 1 0 0 1

24 比利時 1 0 0 1

25 辛巴威 1 0 0 1

26 朝鮮 0 3 2 5

27 蒙古 0 2 2 4

28 坦尚尼亞 0 2 0 2

29 墨西哥 0 1 3 4

30 荷蘭 0 1 2 3

31 愛爾蘭 0 1 1 2

32 烏干達 0 1 0 1

33 委內瑞拉 0 1 0 1

34 牙買加 0 0 3 3

35 黎巴嫩 0 0 1 1

36 蓋亞那 0 0 1 1

提早4年預防抵制

儘管美國正式發出抵制莫斯科奧運會的聲音是在1980年1月,但是前蘇聯奧委會預防抵制的工作卻始於1976年秋。因為在1976年夏天舉行的蒙特婁奧運會上,發生了非洲國家因為南非的種族隔離問題奮起抵制奧運的情況。當時奧運會正在被政治家當作談判的籌碼。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會1976年6月,在離蒙特婁奧運會開賽僅一個月之際,南非爆發了反對種族隔離的抗議,白人警察向示威的黑人民眾開槍。之後不久,適逢紐西蘭國家橄欖球隊來南非與南非國家隊比賽,南非運動委員會試圖阻止紐西蘭隊入境失敗,遂向國際奧委會要求取消紐西蘭隊參加蒙特婁奧運會的資格。

國際奧委會以橄欖球並非奧運會項目為由,很快拒絕了南非方面的要求。於是在蒙特婁奧運會開賽前幾天,非洲國家宣布退出比賽,總共有25支非洲國家的隊伍離開了蒙特婁奧運會。

“我們擔心類似的事件在莫斯科重演,因此我們在蒙特婁奧運會一結束時就開始了預防莫斯科奧運會受抵制的工作”,亞歷山大•科夫洛斯基說。

工作的重點放在了非洲國家,其次是拉丁美洲和遠東國家。莫斯科奧組委在1979年成立了非洲、拉美和遠東奧運遊說小組,從1976年秋到1980年初,分赴各國拜訪當地的奧委會。回顧蒙特婁發生的不幸,強調莫斯科奧運會與政治沒有關係,希望這些國家到時候能來參賽。

亞歷山大•科夫洛斯基自己就是非洲遊說組的成員之一。那段時間,他每隔幾個月就要去一次非洲,每次會用10到14天的時間連續拜訪5到6個國家的政府和奧委會,連他自己也記不清楚總共去了多少個非洲國家,“至少30個國家吧”,他說。

在遊說過一圈之後,前蘇聯奧委會懷著忐忑不安的心情把奧運會參賽邀請函向所有145個國家寄出。但是不幸還是發生了。

美蘇決戰普萊西德湖

1980年1月20日,美國總統吉米•卡特在接受電視採訪時公開表示,如果前蘇聯不從阿富汗撤軍的話,應該取消莫斯科舉辦1980年奧運會的資格。前一年的12月,前蘇聯出兵政局動盪的阿富汗。卡特總統還同時致信美國奧委會主席Robert J.Kane,他指出,如果前蘇聯不在一個月之內撤軍,他將讓美國奧委會向國際奧委會提議撤銷莫斯科舉辦奧運會的資格。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會按照奧林匹克憲章的規定,國際奧委會將某一屆奧運會舉辦權授給主辦城市之後,主辦國的奧委會和所有比賽項目的國際單項體育聯合會將負責奧運會的主辦。其他國際奧委會成員國有自己的國家奧委會,他們將決定本國是否派團參加並負責組織代表團。國際奧委會需要通過召集委員進行投票來決定是否取消一國的主辦權。

因此,亞歷山大•科夫洛斯基和其他莫斯科奧組委工作人員立刻啟動應急方案:分頭逐個遊說國際奧委會的委員,向他們澄清莫斯科辦奧運會跟前蘇聯出兵阿富汗沒有一點關係,強調體育應該與政治分開,堅決保衛莫斯科的舉辦權。

國際奧委會的委員來源於各成員國,原則上每個國家擁有一名委員。當時亞歷山大•科夫洛斯基的團隊要面對的是145個國家的代表。

亞歷山大•科夫洛斯基那段時間在電話里最常對國際奧委會委員們說的一句話是:“如果取消這次莫斯科舉辦奧運會的資格,將是奧林匹克運動史上的一大失誤,運動員利益和奧運精神都將受到損害。”

1980年2月正逢第10屆冬季奧運會在美國舉行。第82屆國際奧委會委員大會也同時在冬奧會舉辦地紐約州的普萊西德湖召開。亞歷山大•科夫洛斯基隨當時的前蘇聯奧委會主席伊格納提•諾維科夫(Ignati Novikov)來到普萊西德湖,他們在大會上遭遇了一場意外的“突然襲擊”。

2月9日晚上,大會將舉行開幕式。開場前1小時,一位國際奧委會的工作人員突然來到亞歷山大•科夫洛斯基的房間,低聲對他說:“媒體已經公布了美國國務卿待會兒演講的稿子,那裡面全是批判前蘇聯的話,而且語氣強硬,你們如果在場的話也許會忍不住起身離場的。你們最好還是別去了吧。”

亞歷山大•科夫洛斯基和伊格納提•諾維科夫主席都驚呆了,他們相互看了對方一眼,考慮了一下,然後決定留在房間,不參加開幕式。兩人像熱鍋上的螞蟻,坐立不安。

時任美國國務卿的塞魯斯•萬斯(Cyrus Vance)在開幕式演講中嚴厲地說:“沒有一個美國運動員願意參加一場由侵略國舉辦的奧運會!”

在場的60餘名來自國際奧委會的聽眾掌聲寥寥。國際奧委會的主席基拉寧公爵(Lord Killanin)甚至當著塞魯斯•萬斯的面對在場的人們說:“請不要用奧運來分離世界,而要用它來團結世界。請不要把運動員當作解決政治問題的籌碼。”

開幕式結束之後,一位德國籍的國際奧委會委員衝到亞歷山大•科夫洛斯基的房間,激動地對他說:“如果之前還有人在猶豫的話,聽了這場糟糕的演講之後,我們都願意支持你們!”

美聯社在次日的報導中寫道:美國國務卿魯莽地表明了美國要阻止莫斯科舉辦奧運會的堅定決心。這個演講使美蘇在阿富汗問題上的對抗升級,不是在政治舞台上,而是在體育競技舞台上。

2月10日是莫斯科奧組委最緊張的一天。

當天,前蘇聯政府通過其體育部部長瑟吉•帕夫洛夫(Sergei Pavlov)回應了美國的演講。他控訴美國中央情報局以叛國罪威脅想要參加莫斯科奧運會的美國運動員。一場事關奧運的去與留、抵制與反抵制的較量在克里姆林宮和白宮之間爆發了,戰爭的前線就在紐約州的普萊西德湖。

1980年莫斯科夏季奧運會

1980年莫斯科夏季奧運會同日,第82屆國際奧委會委員大會照常召開。美國代表團按計畫拋出了取消莫斯科舉辦資格的提案。前蘇聯奧委會主席伊格納提•諾維科夫和他年輕的助手亞歷山大•科夫洛斯基並不意外,這次他們沒有迴避,而是義正言辭地陳述把奧運會留在莫斯科的理由。

亞歷山大•科夫洛斯基說:“我們當時告訴在座人士,如果把奧運搬走,受傷害的只會是運動員和奧林匹克精神。某些政治家可能得到好處,但那不是體面的事兒。我們還說,奧運精神已經受到政治的威脅了,1972年以色列運動員中彈,1976年非洲國家抵制,如果莫斯科再被取消資格,那將是奧運的恥辱!”

在接下來的大會討論中,來自巴基斯坦的奧委會委員薩伊首先發言。亞歷山大•科夫洛斯基回憶道:“薩伊說,先生們(當時的國際奧委會還沒有女性成員),當我們加入國際奧委會時,我們每個人都接受了奧委會的誓詞。今天是我們捍衛誓詞的日子。” 奧運誓詞中說:“我們將以真正的體育精神參加本屆奧運會比賽。”

討論過後,一場決定莫斯科奧運會前途的不記名投票開始了。結果是73票贊成,0票反對。國際奧委會將1980年夏季奧運會留在了莫斯科!

但是亞歷山大•科夫洛斯基沒有時間為此慶祝,因為在會場外,122名來參加冬奧會的前蘇聯運動員卻遇到了麻煩。

2月10日當他們的班機飛抵紐約甘迺迪機場上空之後,機場拒絕提供地勤服務。在普萊西德湖開會的前蘇聯奧委會代表團緊急與美方協調,飛機才勉強轉飛到華盛頓的杜勒斯機場落地。然後運動員從那裡坐巴士抵達紐約州普萊西德湖,即使按照現在的條件,車程也在9小時左右。

待隊員到達駐地之後,他們受到了美國主辦方的“特殊照顧”——被安排住在暖氣不暢通的房間,而且18個房間只有一個廁所。

結果,本來在冬季運動項目上實力強大的斯拉夫民族不僅在獎牌總數上輸於美國,而且在一些強勢項目上爆出冷門,被美國擊敗,其中就包括後來為美國人頗為自豪的女子冰上曲棍球項目。但在當時,甚至連美國人都認為他們的國家隊水平一般。

B計畫——抵制參賽

美國政府想取消前蘇聯辦奧運資格的A計畫失敗,於是啟動抵制參加莫斯科奧運會的B計畫。美國政府一方面威脅:任何去莫斯科參加奧運會的美國運動員將會被沒收護照,一方面要求北約等國際組織的成員國抵制莫斯科奧運會。

美國運動員被這突如其來的政治干擾打懵了。這時美國國內一個名叫體育自由(Sports Freedom)的組織已經準備好打官司,讓法庭授予美國運動員參加莫斯科奧運會的權利。不管美國奧委會和卡特政府作何決定,畢竟在美國有超過400名運動員為這次比賽準備了四年或者更長的時間,而對於每一位運動員而言,在其職業生涯中能經歷的奧運會次數屈指可數。

官司還沒有開始,美國奧委會已經抵不住卡特政府的巨大壓力。1980年4月12日,美國奧委會就是否抵制莫斯科奧運會進行了投票。匿名投票的結果是1064票贊成,797票反對,2票棄權。最後的決定是:美國不派運動員參加莫斯科奧運會。

這個結果讓久不見抵製成效的美國政府長舒了口氣,使他們可以將精力轉向遊說其他國家抵制參賽。

但投票的公平性很快遭到了國際社會的質疑。本次投票的計票方式獨特而複雜:參加投票的代表只有275人,他們來自政府內的體育機構、國內單項運動聯合會和一些其他機構。而他們的選票則有不同顏色,代表著不同的票數。每張選票最多可以代表10票。這意味著每個代表的話語權分量有異。

其中有很多反對票來自於非奧運會項目的運動聯合會的代表。媒體質疑他們是否有權來決定奧運會的命運。

對於投票結果的爭論最後不了了之,美國事實上是利用了投票規則的漏洞來抵制奧運。國際奧委會之後不得不修改奧林匹克憲章,規定當國家奧委會在做類似決定時,參與投票的必須是奧運會比賽項目的運動聯合會。

此時距莫斯科奧運會參賽報名的截止日期只有1個月零7天。莫斯科奧組委原本預料會有140個國家參加,但是至此報名團隊數遠遠不足。整個前蘇聯奧委會非常焦急。

當年時值美蘇冷戰,英、法等西方陣營國家的政府支持美國的態度明確,但是這些國家的奧委會卻躊躇是否要違背奧運精神,把政治和奧運攪和在一起。“當時很多國家的奧委會內部對於是否來參加意見分歧很大。” 亞歷山大•科夫洛斯基說。如果西方國家陣營都不來參賽,這場奧運會將很尷尬,因為這些國家中包括了太多體育強國。

法國奧委會第一個衝破政治防線,加入參賽國隊伍。那是在莫斯科奧運會正式報名截止前大約10天,法國奧委會進行了投票,結果卻出人意料之外——支持法國派隊前往。

“這引發了一場雪崩式的報名潮,一個又一個國家的奧委會不顧來自政府的壓力進行了投票,派隊前往。”亞歷山大•科夫洛斯基告訴記者。上一屆抵制參賽的24個非洲國家中有10個左右都寄來了報名表。

儘管如此,到1980年5月19日參賽報名截止時,總共只有80個國家的奧委會報名參加莫斯科奧運會,這是1956年以來參賽國家最少的一屆。

美國已經達到了抵制奧運會的目的,但是籠罩在莫斯科奧運會上空的政治陰雲並未消散,抵制國繼續干擾莫斯科奧運會。

6月19日,莫斯科奧運村剛一開門,只見3名波多黎各運動員早已等候在外。原來他們受到了美國禁止參賽的威脅,為了避免美國政府半途攔路,他們只好提早啟程去莫斯科。並且為了掩人耳目,波多黎各代表團先到墨西哥,然後再前往前蘇聯。如果不這樣做的話,他們可能會被波多黎各海關拒絕出境。

當時,美國還向該國政府施壓,禁止這些運動員在本國訓練。這些運動員被迫轉移到第三國進行短期訓練。最後,波多黎各沒有得到獎牌,而在上一屆蒙特婁奧運會上他們曾得到了一塊銅牌。

“保證把金牌全部發出去”

“我們的203塊金牌必須要發出去,所以必須要保證203個項目正常舉行。”時任莫斯科奧組委體育部主任,現任俄羅斯奧委會名譽副主席的符拉迪莫•羅迪申科(Vlafimir S. Rodichenko)在他毗鄰莫斯科河的辦公室中對記者說。

那一屆由社會主義陣營的大國前蘇聯舉辦的奧運會,運動項目總數比往屆都多,總共有21項運動的203個項目要進行比賽。偏偏又遇到了大規模抵制,符拉迪莫•羅迪申科為賽程能否正常進行捏了把汗。

體育部是當時莫斯科奧組委裡面最龐大的部門,人數占整個機構的32%。符拉迪莫•羅迪申科當時管理著5115名莫斯科奧組委的工作人員,負責聯絡各項運動的國際單項體育聯合會,安排比賽場地、設施、制定比賽日程表。

1980年在7月19日,莫斯科奧運會如期舉行。5179名運動員在16天的時間裡面參加了203個項目的角逐。 主辦方所在的國家前蘇聯是當時世界上幅員最遼闊的國家,通過電視觀看比賽的國民更是分布在11個不同的時區。

38歲的俄羅斯人塔蒂安娜•烏新瑟瓦(Tatiana Uzintseva)當時是一名10歲的小學生。她家在距離莫斯科以東1200公里的Syzran市,奧運會開幕前,班裡的優秀學生被選中去莫斯科看奧運會。她沒有選上,就在家裡通過電視看了比賽。“印象里大家都很興奮,那時家裡剛買了彩電,正好看奧運。我還記得那次奧運會的吉祥物是一隻熊。” 塔蒂安娜•烏新瑟瓦告訴記者。

幼小的塔蒂安娜•烏新瑟瓦也許並沒有留意到這屆奧運會在國際上遭遇的抵制,但是親手操辦奧運會的符拉迪莫•羅迪申科決不會忘記馬術比賽中抵制國給他製造的麻煩,“那是最困難的一次”,弗羅姆德•羅迪深科說。

馬術是美國和西德的優勢項目,兩國是上一屆奧運會的馬術項目上獎牌榜的頭兩名,前蘇聯在這個項目上實力中等。沒有美德的參加,馬術變成了舉辦困難最大的比賽之一。

在馬術比賽決賽之前,莫斯科連下了3天大雨,準備好的賽道被部分沖毀。按計畫,參賽隊需要在比賽前一天來查看場地,因此莫斯科奧組委在賽前一天緊急邀請國際馬術聯盟的技術人員來修補賽道,但該技術員卻釜底抽薪,突然辭職。

“我現在不願提他的名字和國籍。總之這個技術員在那一天對我們說,他不幹了。理由是他不想承擔馬匹受傷的責任。”符拉迪莫•羅迪申科說。

符拉迪莫•羅迪申科不得不臨時組織自己的人馬連夜修補賽道。然後把參賽隊察看場地的時間改到第二天早上。賽道雖然修好了,但正式比賽的時間卻不得不推遲了兩小時。這有可能導致很嚴重的後果:比賽沒有按時間結束,頒獎儀式推遲,電視轉播計畫因此被打亂。而準時是國際奧委會評判一場奧運會是否成功的重要標準。

“幸運的是,因為報名參賽的國家數少於預期,所以我們的比賽準時結束了。”符拉迪莫•羅迪申科笑著對記者說。馬術比賽以隊為單位,每個隊逐個上場比賽,偏少的參賽隊數目正好節省了比賽時間。其中波蘭運動員得到比賽冠軍,這也是本屆奧運會的最後一塊金牌。

在1979年,英國親王菲力普還曾以國際馬術協會主席的身份來參觀比薩馬術中心,而在一年之後他卻謝絕出席正式比賽,這讓當年接待他的符拉迪莫•羅迪申科頗感失望。

而英國的馬術隊雖然最終得以參加比賽,但是當時的英國首相鐵娘子柴契爾夫人下令禁止英國奧委會在莫斯科奧運會上使用英國國旗,以表示英國政府對那屆奧運會的抵制。

在莫斯科奧運會上總共有15個參賽國因為本國政府的阻攔而不能使用自己的國旗和國歌。在開幕式和頒獎儀式上,他們只能用奧林匹克旗和奧林匹克聖歌代替。

有的國家則臨時設計旗幟以便在開閉幕式、頒獎儀式上使用。西班牙代表團便是其中之一。其奧委會因為時間倉促來不及設計和製作新的旗幟,便將西班牙國旗的圖案縮小,放在另一種底色的布料上作為參賽隊旗。

抵制還使得女子草地曲棍球比賽差點因參賽隊伍數目不足而難以舉辦。女子草地曲棍球是1980年奧運會新增的項目。國際奧委會規定這項比賽必須有6個隊參賽方可有效。但是直到比賽前35天,報名的退伍還差一支。前蘇聯奧委會緊急向剛剛建國的辛巴威發出了一張臨時參賽邀請函,希望爭取更多參賽國。

這張邀請函引來了第81個參賽國。

辛巴威沒有想到自己還能趕上這屆奧運會。它幾乎是在奧運會正式開賽前的那個周末才勉強組織了40名運動員來到莫斯科,其中就包括一支從來沒有在莫斯科這種人造草皮場地上進行過比賽的女子曲棍球隊。

誰也沒有把這支臨時組建的隊伍放在眼裡。但結果卻出人意外,辛巴威女子草地曲棍球隊擊敗了包括前蘇聯在內的其他5個對手,得到了奧運會冠軍。

因為勁敵美國的缺席,前蘇聯獨得莫斯科奧運會203枚金牌中的80枚,這也是前蘇聯的歷史最好記錄。

抵制不住的運動熱情

儘管抵制這屆奧運會的國家數量是歷史最多的,但是回響美國號召的64個國家中體育強國並不多。其中只有10個國家在上屆奧運會上拿過獎牌。有的國家甚至沒有經濟實力來莫斯科參加奧運會。英國、法國、東德、義大利、西班牙等歐洲國家仍然參加了比賽。

因此除了草地曲棍球和馬術等少數項目受抵制的影響明顯之外,其他項目如划船、拳擊、柔道、游泳和田徑等項目的參賽人數都高於1976年。

在參賽人數和國家數量嚴重偏少的情況下,整場奧運會仍有頗多可圈可點之處。奧運會期間到現場觀看比賽的觀眾人數超過上屆奧運會,達到500萬人;第三世界國家參賽運動員總數和獎牌總數都高出往屆;女性運動員總數高出往屆,占到了21%;一共有36項世界紀錄、39項歐洲紀錄和74項奧運會紀錄被刷新,破紀錄總數高於上屆奧運會。

現在的俄羅斯運動員聯合會高級副總裁亞歷山大•維諾格拉多夫( Alexander Vinogradov)當時是一名職業賽艇運動員,他曾在蒙特婁奧運會上得到500米和1000米雙人划槳賽艇比賽的金牌。1980年他也參加了莫斯科奧運會,他和他的隊友在雙人划槳賽艇比賽中得了第6名。

現在57歲的他身材仍然挺拔,只是頭髮略有花白。他有些害羞地握緊雙手,溫和地用俄語說:“那段時間,莫斯科人的情緒很高。大家一下子好像都快樂起來,到處都是人,城市裡到處可見代表奧運的橄欖枝和前蘇聯國旗。人們很自豪。”他的目光中有些許懷念。

亞歷山大•維諾格拉多夫清晰記得在他代表前蘇聯隊參加的賽艇比賽上,運河兩岸的觀眾非常熱情。“看台上都坐不下了,還要加位子。”他說。即使加座之後,很多人仍然買不到票,他的朋友還來向他討票。

根據俄羅斯奧委會資料記載,當時這個位於莫斯科城北郊外的水上運動賽場共有1830個座位,臨時加了9300個座位還售出了5000張站票。

當時的國際奧委會主席基拉寧公爵(Lord Killanin)在奧運會結束後對前蘇聯奧委會成員說:“你們應該為你們主辦的奧運會感到驕傲,國際奧委會祝賀你!”

奧運努力與政治“絕緣”

國際奧委會官方網站上對於莫斯科1980年奧運會描述是:在奧運會閉幕式上,吉祥物米莎熊的眼中有淚水。

參加了閉幕式的亞歷山大•科夫洛斯基告訴記者,在閉幕式上,充氣玩具吉祥物米莎熊隨著會歌被放飛升空,它的手腳隨風抖動,仿佛在揮手向大家說再見。這時,坐在會場中心的曾經扮演過米莎熊的工作人員則流下了眼淚。

人們很容易把這一場面和此屆奧運會受到的政治抵制聯繫起來,而政治家們拿奧運做籌碼的風潮並未到此結束。

在閉幕式上,下一屆奧運會主辦國——美國的國旗沒有被升起,取而代之的是主辦城市洛杉磯的市旗。這似乎是一個不祥的暗示。

四年之後,前蘇聯掀起了抵制洛杉磯奧運會的風波,它和13個其它的社會主義國家聯合抵制此屆奧運會,沒有出席。四年前曾向國際奧委會反覆說明體育與政治無關的前蘇聯奧委會這次提出的抵制理由是“對派運動員到一個反對共產主義的國家參賽的安全問題感到擔心”。

最近的一次,希望也是最後一次抵制發生在1988年韓國首爾奧運會上。那一次北韓拒絕參加,因為它此前希望與韓國聯辦奧運會的要求被國際奧委會拒絕。古巴和衣索比亞支持北朝鮮,也拒絕參賽。

從1976年到1988年連續5屆夏季奧運會都出現了抵制的情況,1990年前蘇聯解體冷戰結束之後,奧運和政治的關係得到緩和。

1992年巴塞隆納奧運會,似乎給抵制奧運畫上了一個句號。那一年終於沒有國家因為政治原因而抵制參賽。與此相反,結束了種族隔離的南非在事隔28年之後重返奧運賽場,而東西德合併之後舉一面國旗入場,這兩件喜事給奧運會增添了團結的氣氛。

也許是意識到“通過奧運讓世界團結起來”的難度之大,國際奧委會在1980年後開始在政治上非常謹慎地選擇主辦城市,其後的幾屆先後給了巴塞隆納、亞特蘭大、悉尼和雅典。

28年過去了,當年的標誌建築——為奧運會而修建的奧林匹亞斯基體育館,已經轉型為主辦文化演出兼辦體育比賽的場所。“這樣可以解決場館維護的經費問題”弗羅姆德•羅迪深科說。

這個擁有白色圓形玻璃外牆的體育館,目前仍是歐洲最大的室內多功能運動場館,能容納3500名觀眾,在1980年奧運會期間舉辦過籃球和拳擊比賽。

1000萬莫斯科市民有機會在這裡觀看流行歌手演出。他們也同時享用莫斯科奧運會留給他們的其它財富:所有當年使用的體育場館,如今無一廢棄,市民仍可以使用其中的體育設施。

緊鄰現在俄羅斯奧委會辦公樓的,就是當年舉辦奧運會開閉幕式的路德尼科體育場。走在通往體育場的路上,記者看到奧林匹克公園的草地上仍有厚厚的積雪,體育場的橢圓頂棚在陽光下反射出耀眼光芒,如同一個光環,保佑著這座年近花甲的體育館。

等到5月份,這裡將舉行歐洲冠軍聯賽決賽,6.9萬張門票正在銷售,到時候這個可以容納8.5萬名觀眾的體育館又將迎來生機。

在奧林匹克公園外,輕軌高架底下安放著幾個滑板滑道,一個俄羅斯小伙子正在快樂地滑滑板。正午的陽光暖暖地照在他金色的頭髮上,閃閃發亮。