馬劍鎮

馬劍鎮馬劍鎮位於諸暨的最西端,駐村馬劍村,距市區32公里,與富陽、桐廬、浦江三縣市相交,屬丘陵山區。全鎮區域面積118平方公里,轄15個行政村,共有人口19414人。馬劍鎮是典型的的山區鄉鎮,林業資源豐富,擁有12.5萬畝山林。新增市級文明村1個,市級衛生村4個;成功創建為“浙江省體育強鎮”、“浙江省老年型小康體育鎮鄉”

簡介

壺源江

壺源江馬劍鎮有學校3所,衛生機構l9個。工業有天興汽配廠、雲劍茶業有限公司、力達彈簧廠、中天工業有限公司、華中襪業、新鵬紡織有限公司等6家骨幹企業,並有織布、織襪、貢緞生產及竹木製品加工等企業。

馬劍鎮2006年度工業總產值6.5億元,其中500萬元以上的企業六家,因地制宜、因勢利導,出台一系列優惠政策,鼓勵千家萬戶發展個私經濟,實現了輕紡業的快速發展,現有織機2500多台,其中較為先進的劍桿織機達300台,並出現了栗金、馬劍、石門等規模村,工業用電達1026萬千瓦時。

效益農業

板栗

板栗村名一覽

| 原村名 | 新村名 | 原村名 | 新村名 |

| 白倉 | 建輝 | 上山頭 | 石門 |

| 許佳山 | 建輝 | 獅坑 | 獅源 |

| 龍門山 | 建輝 | 近家山 | 獅源 |

| 塘塢 | 塘塢 | 方口 | 雙江 |

| 寺塢 | 寺塢 | 坪仁頭 | 雙江 |

| 坪頂 | 寺塢 | 坪馬劍 | 馬劍 |

| 上和 | 上和 | 金竹坑 | 馬劍 |

| 慶豐 | 慶豐和 | 栗樹坪 | 栗金 |

| 何興 | 慶豐和 | 金家山 | 栗金 |

| 中坑 | 馬益 | 金沙 | 金沙 |

| 洋湖 | 馬益 | 相公殿 | 相公殿 |

| 沈家 | 馬益 | 上施 | 龍門 |

| 青山 | 平陽 | 華湖口 | 龍門 |

| 六蓬 | 平陽 | 鮑溪 | 龍門 |

| 石門 | 石門 | 張胡 | 龍門 |

| 永新 | 石門 | 龍門腳 | 龍門 |

特產

馬劍"雲劍"名茶

茶是中國傳統的天然飲料。中國自古就有"客來敬茶"的傳統禮節。

名茶“雲劍”

名茶“雲劍”通過"三烘四炒"這樣精細的加工工藝和機械與手工相結合的方法來炒制嚴格按標準採摘的鮮葉,使茶葉具有了特色:外形挺直圓紫,略扁似一把劍,茸毛依稀可見,色澤銀翠交輝,形態優美,自然香味芬芳勝栗,湯色清澈明亮,滋味鮮醇、甘美,葉底嫩勻明亮,開湯時枚枚茶芽緩緩直立下降至杯底,人稱"海底森林"。

雲劍茶於1999年經農業部茶葉質量監督檢驗測試中心檢驗,總評為品質良好,具名茶風格,領先於國際流行優質名茶的品質水平,通過了省級新產品鑑定。2000年通過中國科學院茶葉研究所有機茶質量認證,被評為諸暨市地方名牌產品。"雲劍茶研製"項目獲諸暨市科技進步二等獎,紹興市科技進步三等獎。雲劍茶在第二屆國際名茶評比中榮獲金獎。2004年認定為全國無公害產品產地,同年認定為省綠色產品產地。2005年續評為“雲劍”著名商標。2006年通過IS9001:2000標準質量管理體系認證。2007年通過QS質量安全認證。公司年生產茶葉1500擔,主要銷往北京、上海、杭州、廣州、天津、西安、昆明、深圳、鄭州、香港、中國各地及國外。

風景文化

革命淵源

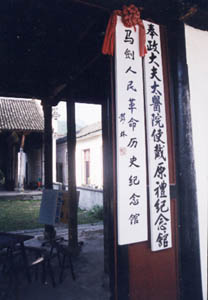

馬劍人民革命歷史紀念館

馬劍人民革命歷史紀念館為緬懷金蕭支隊的豐功偉績,馬劍鎮人民和有關部門一起建造馬劍革命歷史紀念館,於1999年9月舉行開館儀式,2000年2月,市委宣傳部、市教委將紀念館列為"諸暨市愛國主義教育基地",並在紀念館廣場建成紀念亭、紀念碑。

過“小年”風俗

馬劍鎮有農曆六月初過小年的風俗。從六月初一到六月十五,幾乎天天都是節日。近日,記者走進馬劍,感受到瀰漫在馬劍民間的濃濃幸福。馬劍饅頭唱主角過小年這天,這一帶村子家家戶戶的中餐、晚餐一定是極豐盛的。菜餚除常見的雞、羊、魚、肉、蔬菜之外,桌上一定有一盤象徵節節高升的竹筍、一盤意含生活步步高的糯米糕,再有就是一大盤馬劍饅頭。用饅頭夾紅燒肉,吃起來別有一番風味。

過小年,雖說是小字當頭,但主要是為了與春節有所區分。實際上,這裡的人們對過小年是十分重視的。因為他們認為,哪戶人家賓客越多,哪家就越體面、越榮光,說明這戶人家路廣人發。因此,每年此日,家家戶戶至少備上二三桌菜餚,多的則達十來桌。

對於“過小年”的起源,當地有許多說法。有的認為是父母親盼望自己的子女能多回家看看,也有的認為是此時正值早稻吐穗灌漿之時,經過半年的辛勤勞作,一季糧食豐收在望,農民乘這小段閒暇的時光團聚一下,久而久之,就形成了“過小年”的風俗。“過小年”從內容到形式,各村基本一致,但日期卻有區別。像華湖口村是六月初一,龍門腳村是六月初三,相公殿村是六月初六,而仁頭、方口、近家山、獅坑一帶是公曆7月1日,六蓬、白倉、許佳山等村是公曆10月1日。各村把過小年的日期錯開,目的就是為了讓親朋之間都有互相走動拜訪的機會。

名人

戴關土——七旬老農自費編撰《馬劍鎮志》

馬劍鎮馬劍村73歲的農民戴關土,經過3年多的不懈努力,幾易其稿,終於完成40多萬字的《馬劍鎮志》。2000年8月,戴關土在閱讀《諸暨日報》刊出的馬劍專版時,萌發了編撰一部《馬劍鎮志》的念頭。他說,馬劍鎮自古名人輩出,明代名醫戴思恭、元代著名學者戴良都是馬劍人氏;馬劍鎮還有許多民間掌故、名人軼事,把這些挖掘整理出來,具有一定的史料價值。

為了編撰鎮志,只有國小文化程度的戴關土跑遍了馬劍鎮的角角落落,全鎮32個行政村、77個自然村他跑了好幾個來回。同時,他還閱讀了大量的族譜、家譜。為了查閱有關資料,戴關土曾多次赴上海圖書館查閱,最長的一次,戴關土在上海圖書館足足呆了25天。為了編撰這部鎮志,戴關土已花去1萬多元費用,全都是自己掏的腰包。功夫不負有心人,2003年6月,戴關土終於完成了這部鎮志的初稿。此後,戴關土花8個月時間進行系統修訂。目前,經有關專家審定後,戴關土已將這部鎮志交付出版社出版。

戴思恭

戴思恭

戴思恭洪武十九年(1386),太祖朱元璋病,詔思恭診治,藥到病除。不久被徵召為太醫院御醫,凡所診治,則多靈驗,深得太祖寵信,委以太醫院主持,以老病辭去,改授階迪功郎,任正八品御醫,風雨免朝。三十一年,太祖病重,因太醫診治無效,即把醫官盡行治罪,獨將思恭叫到床邊撫慰:“你是仁義之人,沒你的事,不要怕。”太祖病死,惠帝即位,獨提升為太醫院使。燕王朱棣患瘕症,數經名醫診治,歷久不痊。後召思恭診治,一劑而愈。成祖登位後,特授為太醫院使。永樂元年(1403),以年老不能任事為由,四次固請辭歸,才得批准。三年,朝廷遣使徵召進京,此時已82歲高齡,皇帝特免其跪拜。至冬季辭歸,返家僅十餘天即病卒。成祖親撰祭文,派人祭奠。

其醫學理論多能闡明《內經》之旨,開諸家無窮之悟。明朱國禎稱為“國朝之聖醫”,後亦有人譽其為“明代醫學之冠”。著有《證治要訣》、《證治要訣類方》、《類證用藥》等書,又訂正其師《金匱鉤玄》3卷,附以己意,多有發揮。

戴良

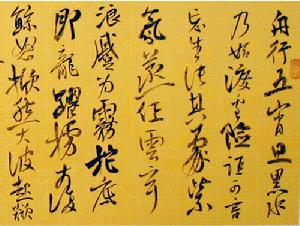

戴良詩《渡黑水洋》局部

戴良詩《渡黑水洋》局部曾學醫於朱震亨,學經史古文於柳貫、黃、吳萊,學詩於余闕,博通經史,旁及諸子百家,詩文並負盛名,其詩尤勝.《四庫全書總目提要》稱“其詩神姿疏秀,亦高出一時”。著有《春秋經傳考》、《和陶詩》、《九靈山房集》等。《明史》有傳。