文化簡介

文化代表物

文化代表物赤峰地區先民社會結構,為探討北方農業起源提供了資料。

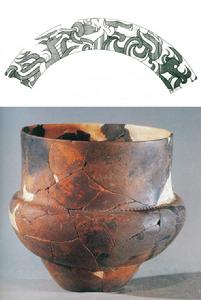

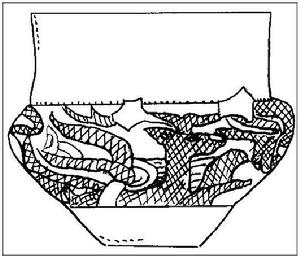

趙寶溝文化,因首先發現於內蒙古敖漢旗高家窩鋪鄉的趙寶溝村而得名,已知有數十遺址點,C14測定年代為公元前4270±85年,距今已有6000餘年的歷史。神獸紋陶尊出土於敖吉鄉喇嘛板村的一個山坡台地上,地名南台地。此台地三面環山,西高東低,東望視野開闊,教來河由南向北流去,適宜於古人類的居住,也適宜於原始農業與原始畜牧業的發展。在這遺址上有房屋遺蹟40餘個,出土神獸紋陶尊的房址編號為F1,位在整個遺址的西部高台上。據原報告介紹,此處可能系先民們“在此舉行某些宗教活動”之處,“或者是崇拜祭祀的場所”,也就是祭天、祀地、祭祖的廟堂。房基內出土陶尊14件,其中5件刻畫有神獸紋天象圖案,再加上殘片上的神獸紋天象圖案,原報告說包括有“四靈”,即包含了四時天象的內容在內。現據已發表的四件:神獸太陽紋一件,神獸月相紋兩件,神獸星辰紋一件,構成四靈。

趙寶溝村面積約9萬平方米。房址平面呈方形或正方形,也有呈梯形,皆為半地穴式建築,成排分布。與興隆窪文化相比,趙寶溝文化的聚落規模明顯增大,但二者在社區布局方面有很強的共性,如房址均成排分布,面積有大小之分等。這些共性與地域相同、技術水平相近、文化之間具有直接性傳承關係等多種因素有關,但更主要的應歸結為相近的經濟模式。趙寶溝文化石器的主要特點是磨製器與豐富的細石器共存。石質的生產工具主要有尖弧刃石耜、扁平體石斧、弧刃石刀、磨盤和磨棒等。可以看出趙寶溝文化在生產工具方面較興隆窪文化有一定改進。 地表遺物豐富,有陶器、石器、骨器、蚌器等,並出土了橢圓底罐、尊形器、石刀斧等代表性器物。以後又陸續發現了燒鍋地遺址、南台地遺址、小山遺址。特別是在小山遺址的尊形器上,發現豬首龍、鹿首龍和高冠神鳥圖繪。

文化起源

趙寶溝文化是略晚於興隆窪文化的新石器時代考古文化,首次發現於敖漢旗高家窩鋪鄉趙寶溝村,距今約7000

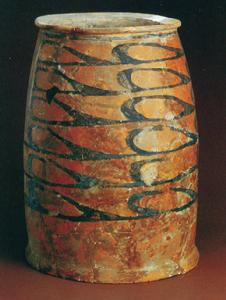

趙寶溝文化 彩陶

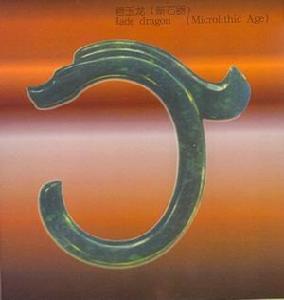

趙寶溝文化 彩陶趙寶溝文化所代表的赤峰先民,主要從事農業定居生活,這一點與興隆窪文化有著明顯的區別。當時社會上已經出現了較為高級的神靈崇拜觀念。趙寶溝文化陶尊上的豬首蛇身靈物和生翼長尾的鹿紋靈物的出現,與後世龍崇拜現象密切相關。趙寶溝文化的分布範圍與紅山文化大體相當,又都同屬於耜耕農業文化。這些一致性,不應視為偶然,聯繫到紅山文化的玉龍崇拜,似乎可以認為,中華民族龍崇拜的起源,與赤峰地區關係極大。此外,陶尊上的神鳥紋,也遠遠超越了現實禽類形象,這又意味著後世鳳凰崇拜,也同七千年前的赤峰緊密相關。如此說來,趙寶溝文化磨光陶尊上的動物靈物圖案,在某種意義上又可以視為中國最早的龍鳳呈祥圖案。

文化背景

趙寶溝文化是1982年在敖漢東南與發現興隆窪文化的同時發現的另一種新的考古文化,主要分布在赤峰、哲理和

趙寶溝文化石器

趙寶溝文化石器趙寶溝文化時期的赤峰先民居住的房屋均為半地穴式草木混合建築,地穴均挖築在生土層中,地穴保存深度一般在0.3—1米左右。房址平面出呈圓角方形或長方形,有的為梯形。居住面積一般為20平方米,個別大房子達100平方米。居住面上設有方形灶坑,以供煮飯和取暖之用。有的房址發現有柱洞,並發現有燒土塊堆積,土內摻有草莖,表面有木棍印痕,說明房屋原有木質構架,並抹有草拌泥。

藝術成就

趙寶溝文化的典型是陶器,斂口或直口,長粗頸,扁圓腹,底部略內凹。器表磨光後,在腹部多壓劃幾何紋樣。 趙寶溝文化代表作

趙寶溝文化代表作在趙寶溝文化中,尚未發現專門用來祭祀的場所,所以當時的祭祀活動很可能在室內進行。那些刻畫靈物圖案的尊形器就是祈求狩獵活動成功的祭祀用具。從而可以看出狩獵活動在趙寶溝先民的經濟生活中占有重要地位,而宗教典禮的內容也多與此相關。興隆窪先民直接用動物的頭骨進行祭祀;而趙寶溝先民則將日常獵取的動物形象刻畫在陶器上用於祭祀。

趙寶溝文化略晚於興隆窪文化而早於紅山文化,屬於新石器時代早期文化,三者之間在宗教傳統方面具有明顯的繼承和發展關係。趙寶溝文化與紅山文化有不少共同之處,甚至在某些方面(如趙寶溝豬龍與紅山文化豬首蛇身玉龍之間必然有密切聯繫,而且兩種文化陶器的腹部都有壓印的之字紋)高於紅山文化,所以趙寶溝文化應是紅山文化發展中起過重大影響的古文化。

1971年“紅山玉龍”在赤峰發現後,被考古學界公認為“中華第一龍”,史學界和考古界為之震驚。無獨有偶,33年後的今天,在距今6800年左右的赤峰趙寶溝文化遺址中,出土了一件陶鳳杯。陶鳳杯上的鳳頭冠、翅、尾的造型與中華傳統的“鳳”極為接近,已經將鳳的特徵完全顯現,這是史前文物中還是首次發現,被專家譽為“中華第一鳳”。

代表藝術

陶器:陶器主要為生活日用的各類容器和炊器,絕大部分都為夾砂陶,也有少量泥質陶。其中夾砂陶又可依器表

趙寶溝文化

趙寶溝文化石器:石器中以磨製石器為主,同時與打制石器和壓剝石器共存。趙寶溝文化的大型石器大多都為磨製而成,其中兩側長邊磨成平面的石斧,頂部打出凹缺的寬刃石耜,是這種文化類型的典型石質工具。在小山遺址中編號為F2的房址中曾發現一件精緻奇特的穿孔斧石器。此器通體磨光,長18.2,、最寬處5.5、厚2.4厘米,表面灰色,雜以黑斑。在靠近頂端處,鑽一圓孔,當為安裝木柄之用。在圓孔和頂端之間的一面,刻有一人面紋,紋痕淺細,圓臉、鼻、嘴皆近三角。這件石器製作得十分精細,刃部平鈍,不像是生活實用工具,似乎與宗教活動有關。此外,石磨盤和石磨棒也是趙寶溝文化石器較為常見的工具。

出土文物

趙寶溝文化 代表作 趙寶溝文化 代表作 |  趙寶溝文化 代表作 趙寶溝文化 代表作 |

趙寶溝文化 代表作 趙寶溝文化 代表作 |  趙寶溝文化 代表作 趙寶溝文化 代表作 |

考古成就

在8000年前興隆窪(查海遺址)文化遺址中,就已出現了擺塑龍的造型。興隆窪文化後期,在西遼河流域又發掘

趙寶溝文化陶刻

趙寶溝文化陶刻2003年,中國社會科學院考古研究所內蒙古第一工作隊在挖掘興隆窪文化中期大型聚落(距今8000年至7500年)遺址時,發現相對擺置的2個豬頭骨,並用陶片、殘石器和自然石塊擺放出軀體,代表了當時人們心目中的豬龍形象,具有鮮明的宗教意義,這也是中國所能確認的最早豬首龍形象。

2000年10月,中國社科院考古所內蒙考古隊與敖漢旗博物館聯合對城子山夏家店下層文化遺址進行調查,發現一巨型石雕豬首形象,系用一塊巨型晶屑熔岩石雕琢而成,技法簡潔流暢,稜線分明,神態逼真。豬首頂部留有小塊磨光痕,兩側有數道弧形人工雕琢痕,大嘴張開,雙眼圓睜,朝向正南方的鴨雞山,堪稱中國古代石雕藝術寶庫中的珍品。席永傑說,依據上述考古資料,紅山文化玉豬龍和興隆窪文化、趙寶溝文化有著一脈相承的關係,而玉雕龍出現後,晚於紅山文化的夏家店下層文化對本區域崇豬習俗也有繼承關係,城子山石雕豬首就是一明顯例證。