基本內容

【性狀】

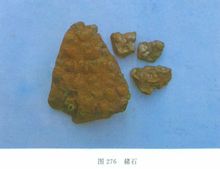

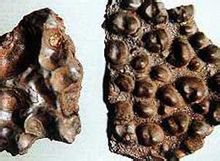

本品為鮞狀、豆狀、腎狀集合體,多呈不規則的扁平塊狀。暗棕紅色或灰黑色,條痕櫻紅色或紅棕色,有的有金屬光澤。一面多有圓形的突起,習稱“釘頭”;另一面與突起相對應處有同樣大小的凹窩。體重,質硬,砸碎後斷面顯層疊狀。氣微,味淡。

【鑑別】

取本品粉末0.1g,置試管中,加鹽酸2ml,振搖,靜置。取上清液2 滴,加硫氰酸銨試液2 滴,溶液即顯血紅色;另取上清液2 滴,加亞鐵氰化鉀試液1~2滴,即生成藍色沉澱;再加25%氫氧化鈉溶液5~6滴,沉澱變成棕色。

性味歸經

性味

苦甘,平。

赭石

赭石①《本經》:味苦,寒。

②《別錄》:無毒。

③《藥性論》:味甘,平。

④《本草匯言》;味苦澀,氣溫,無毒。

⑤《本草正》:味微甘,性涼。

⑥《本草求原》:味辛且苦,寒。

歸經

入肝、胃、心胞經。

①《湯液本草》:入手少陰、足厥陰經。

②《本草蒙筌》:入少陽三焦、厥陰肝經。

③《綱目》:肝、包絡二經血分。

④《本草經解》:入足少陰腎經、手少陰心經。

⑤《長沙藥解》:入足陽明胃經。

概述

赭石

赭石出自《本經》。《本草圖經》:代赭,今河東、京東山中亦有之。古方紫丸治小兒用代赭,雲無真者,以左顧牡蠣代使,乃知真者難得。今醫家所用,多擇取大塊,其上文頭有如浮漚丁者為勝,謂之丁頭代赭。采無時。始載於《神農本草經》;列於下品。本品為出代郡,而色赭赤之礦石。

代赭石出現在本草綱目第十卷石部:【別錄曰】:出代郡者名代赭,出姑幕者名須丸。【時珍曰】:赭,赤色也;代即雁門也。

雁門位於山西代縣。“天下九塞,雁門為首。”雄關依山傍險,高踞勾注山上。如果醫生處方有“代赭石”,藥房就應配山西代縣產的“赭石”,如果醫生處方有“赭石”,藥房可以用任何地方產的“赭石”。

赤鐵礦,三方晶系。晶體常呈薄片狀、板狀。一般以緻密塊狀、腎狀、葡萄狀、豆狀、魚子狀、土狀等集合體最為常見。結晶者呈鐵黑色或鋼灰色;土狀或粉末狀者,呈鮮紅色。但條痕都呈櫻桃紅色。結晶者呈金屬光澤,土狀者呈土狀光澤。硬度5.5-6,但土狀粉末狀者硬度很小,比重5-5.3。在還原焰中燒後有磁性 。

藥理作用

赭石

赭石可用赭石代替硫酸鋇作為X線胃腸造影劑,並認為無毒。但經測定赭石中含砷鹽的量,約為1/10萬以上,已大大超過硫酸鋇,也超過了藥典上許可標準。小鼠每日服2g,到第7天時,100%死亡。死前動作遲鈍,肌肉無力及間發性痙攣,最後共濟失調或癱瘓,呼吸緩慢而死亡。家兔每日服5g,多在第12天死亡,個別到第14天死亡。中毒症狀與小鼠相似,死後解剖見肺及腸黏膜充血,肝表面有部分壞死。麻醉兔注射赭石溶液對血壓影響不大,可使腸蠕動亢進,對離體豚鼠小腸也有明顯興奮作用。對離體蛙心,大量時抑制。

赭石炮製

赭石

赭石1.赭石:除去雜質,砸碎,過篩。2.煅赭石:取刷淨的赭石,砸碎,入坩堝內,在無煙的爐火上煅紅透,取出,立即傾入醋盆中淬酥,搗碎,再煅淬一次,取出,曬乾,碾成粗末。(每赭石100斤,用醋兩次共50-60斤)

3.《雷公炮炙論》:凡使赭石,不計多少,用臘水細研盡,重重飛過,水面上有赤色如薄雲者去之,然後用細茶腳湯煮之一伏時了,取出,又研一萬匝,方入。用淨鐵鐺一口著火,得鐺熱底赤,即下白蠟一兩於鐺底,逡巡間便投新汲水沖之於中,沸一、二千度了,如此放冷,取出使之。

4.《綱目》:(赭石)今人惟煅赤,以醋淬三次或七次,研,水飛過用,取其相制,並為肝經血分引用也。

產品鑑別

性狀鑑別

赭石-中藥材

赭石-中藥材為鮞狀、豆狀、腎狀集合體。多呈不規則厚板狀或塊狀,有稜角。棕紅色至暗棕紅色或鐵青色。條痕櫻紅色或棕紅色。半金屬光澤。一面分布較密的釘頭,呈乳頭狀,另一面與突起相對應處有同樣大小的凹窩。體重,質堅硬,斷面層疊狀或顆粒狀。無臭,無味。以色棕紅、有釘頭、斷面層疊狀者為佳。

顯微鑑別

反射偏光鏡下,反射色呈鋼灰色至鐵黑色。透射偏光鏡下,極薄的薄片或邊緣可見到血紅色或橙紅色,具微弱多色性,No為淺褐紅色,Ne為淺黃紅色。折射率:No=2.988,Ne=2.759。一軸晶。負光性。

品質標誌《中華人民共和國藥典》1995年版規定:本品含鐵(Fe)不得少於45.0%。

套用鑑別

赭石-中藥材性狀

赭石-中藥材性狀1.赭石與鏇復花:兩藥均能平降肺、胃二經之逆氣以止嘔噫,定喘息,赭石功專沉降逆氣清降肝火,對肝陽上亢之證及肝火動血之證常用之;鏇復花專功下氣而消蓄結之痰水,對於痰壅氣促,痰結胸痞,飲停腫滿等多用之。

2.赭石與磁石:兩藥均有平肝降逆之功,皆可治肝陽上亢及氣逆喘息之證。然而磁石偏於護真陰鎮浮陽,真陰虧損於下,陽浮於上之證,用之最好,赭石偏重於平降逆氣,清降肝火,不但用於肝陽上亢盛之眩暈耳鳴及驚癇之病,且用於逆氣上犯肺病胃所致噫及喘息氣急等,並清火涼血止血以治吐衄崩漏下血之證。

3.赭石平肝降逆宜生用,收斂止血可煅用。

化學鑑定

取本品粉末0.1g,置試管中,加鹽酸2ml,振搖,靜置。取上清液2滴,加硫氰酸銨試液2滴,溶液即顯血紅色;

另取上清液2滴,加亞鐵氰化鉀試液1-2滴,即發生藍色沉澱;再加25%氫氧化鉀試液5-6滴,沉澱變成棕色。(檢查鐵鹽)

【含量測定】

赭石

赭石取本品細粉約0.25g,精密稱定,照磁石[含量測定]項下的方法測定,即得。

本品含鐵(Fe)不得少於45.0%。

【性味歸經】苦,寒。歸肝、心經。

【功能主治】

平肝潛陽,降逆,止血。用於眩暈耳鳴,嘔吐,噫氣,呃逆,喘息,吐血,衄血,崩漏下血。

【用法用量】 內服:煎湯15~30g,打碎先煎;研末,每次3g;或入丸、散。外用:適量,研末撒或調敷。

【注意】虛寒證孕婦慎服。

赭石注意

孕婦慎服。

①《本草經集注》:畏天雄。

赭石

赭石②《藥性論》:乾薑為使。

③《日華子本草》:畏附子。

④《本草蒙筌》:孕婦忌服。

⑤《本草經疏》:下部虛寒者,不宜用;陽虛陰萎者忌之。

⑥《得配本草》:氣不足、津液燥者禁用。

【摘錄】《中國藥典》

各家論述

1.《湯液本草》:赭石,《聖濟經》云:怯則氣浮,重則所以鎮之,怯者亦驚也。

赭石

赭石2.《本草經疏》;赭石,其主五臟血脈中熱,血痹、血瘀、賊風及女子赤沃漏下、帶下百病,皆肝、心二經血熱所致,甘寒能涼血,故主如上諸證也。甘寒又能解毒,故主腹中毒也。《經》曰:壯火食氣、少火生氣。火氣太盛,則陰痿反不能起,苦寒泄有餘之火,所以能起陰痿也。重而下墜,故又主產難胞不出及墜胎也。

3.《本經逢原》:赭石之重,以鎮逆氣。《本經》治賊風,赤沃漏下,取其能收斂血氣也。仲景治傷寒吐下後,心下痞鞭,噫氣不除,鏇復赭石湯,取重以降逆氣,滌痰涎也。觀《本經》所治,皆屬實邪,即赤沃漏下,亦肝心二經瘀滯之患,其治難產胞衣不下及大人小兒驚氣入腹,取重以鎮之也。陽虛陰痿、下部虛寒忌之,以其沉降而乏生髮之功也。

4.《長沙藥解》:赭石,《傷寒》鏇復花代赭湯用之治傷寒汗吐下後,心下痞鞭,噫氣不除者,以其降胃而下濁氣也。滑石代赭湯用之治百合病下之後者,以其降肺而清鬱火者也。

5.《本經疏證》:赭石,《別錄》所謂帶下百病,產難胞衣不出,陰痿不起諸候,莫不在肝部分。血痹血瘀,又莫非肝之運量不靈。而其最要是除五臟血脈中熱一語。是一語者,實赭石徹始徹終功能也。仲景用赭石二方,其一鏇復花赭石湯,是邪在未入血脈已前,其一滑石代赭湯,是邪入血脈已久,蓋同為下後痞鞭於心下,則熱雖在化血之所而未入脈,若入脈則其氣散漫不能上為噫矣,惟其不見聚熱之所而輾轉不適焉,斯所以為百脈一宗,悉致其病也。玩百脈一宗悉致其病,除五藏血脈中熱,可不謂若合符節也哉。

赭石

赭石6.《醫學衷中參西錄》:治吐衄之證,當以降胃為主,而降胃之藥,實以赭石力最效。然胃之所以不降,有因熱者,宜降之以赭石,而以蔞仁、白芍諸藥佐之;其熱而兼虛者,可兼佐以人參;有因涼者,宜降以赭石,而以乾薑、白芍諸藥佐之(因涼猶用白芍者,防乾薑之熱,侵入肝膽

也,然吐衄之證,由於胃氣涼而不降者甚少);其涼而兼虛者,可兼佐以白朮;有因下焦虛損,沖氣不攝上沖、胃氣不降者,宜降以赭石,而以生山藥、生芡實諸藥佐之;有因胃氣不降,致胃中血管破裂,其證久不愈者,宜降以赭石,而以龍骨、牡蠣、三七諸藥佐之;無論吐衄之證,種種病因不同,疏方皆以赭石為主,而隨證制宜,佐以相當之藥品,吐衄未有不愈者。

7.《本經》:主賊風蠱毒,腹中毒邪氣,女子赤沃漏下。

8.《別錄》:主帶下百病,產難,胞衣不出,墮胎,養血氣,除五臟血脈中熱,血痹,血瘀,大人小兒驚氣入腹,及陰痿不起。

9.《藥性淪》:治女子崩中淋瀝不止,療生子不落。

10.《日華子本草》:止吐血、鼻衄,腸風痔瘺,月經不止,小兒驚癇,疳疾,反胃,止瀉痢脫精,尿血遺溺,金瘡長肉,安胎健脾,又治夜多小便。

11.《本草正》:下氣降痰,清火。

12.《長沙藥解》:驅濁下沖,降攝肺胃之逆氣,除噦噫而泄郁煩,止反胃嘔吐,療驚悸哮喘。

13.《本草再新》:平肝降火,治血分去瘀生新,消腫化痰,治五淋崩帶,安產墮胎。

功能主治

平肝鎮逆,涼血止血。治噫氣嘔逆,噎膈反胃,哮喘,驚癇,吐血,鼻衄,腸風,痔瘺,崩漏帶下。

醫學作用

赭石的圖片

赭石的圖片【化學成分】

主含三氧化二鐵(Fe2O3), 尚含少量SiO2及鋁、鈣等元素。

【理化鑑別】

赭石

赭石取本品粉末約0.1 g, 置試管中, 加鹽酸2 ml, 振搖, 靜置.取上清液2滴, 加硫氰酸銨試液2滴, 溶液顯血紅色;

另取上清液1~2滴, 加亞鐵氰化鉀試液1~2滴, 立即生成藍色沉澱;

再加25%氫氧化鈉試液5~6滴, 沉澱變成棕色。

K+ +Fe3+ +〔Fe(CN)6〕4- →K[Fe(Ⅱ)(CN)6Fe(Ⅲ)〕↓(大分子晶體的代表式)

藍色K〔Fe(Ⅱ)(CN)6Fe(Ⅲ)+5OH- →Fe(OH)2↓+Fe(OH)3↓+K+ +6CN- ↓O2 棕色→Fe(OH)3

赭石也可以用X射線衍射法、差熱和熱重分析法以及紅外光譜進行鑑定。

【藥理作用】

內服後能收斂胃腸壁,保護黏膜面。吸收入血,能促進紅細胞及血紅蛋白的新生。

中藥材(七)

| 中藥在中國古籍中通稱“本草”。中國最早的一部中藥學專著是漢代的《神農本草經》,唐代由政府頒布的《新修本草》是世界上最早的藥典。明代李時珍的《本草綱目》。 |