詞源解釋

這個詞最早來源於拉丁語中的“nihil”,意為“什麼都沒有”。牛津英語字典認為它於1817年進入英語辭彙Alain Ray的Dictionnaire historique de la langue française(1995年修訂版)認為它在1787年進入法語辭彙,nihiliste最早於1761年使用,不過那時指宗教意義上的異教徒。Ray同時認為1829年出現在俄語中的nigilizm是由於這個詞對於現代語言的浸透。

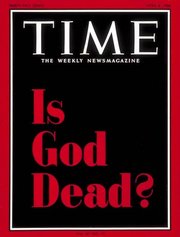

上帝死了或根本不曾存在是典型的虛無主義擔憂。

上帝死了或根本不曾存在是典型的虛無主義擔憂。拉丁語中的不定代詞nihil 由Nihilum減縮而成。

哲學意義

“虛無主義與馬克思:一個再思考”,作者:劉森林,發表於《馬克思主義與現實》2010年第3期。文章認為,“虛無主義”有主要三個語境,四個含義:1.施特勞斯所謂特殊的德國現象,它認定現代文明在道德價值層面逐漸陷入“豬的城邦”;2.尼采所謂柏拉圖主義,它一直把超感性世界認定為真實存在,同時把感性生成世界貶低為非真實的虛幻世界;3.認定現實世界是完全墮落和虛無的諾斯替主義;4.掙脫了柏拉圖主義、歷經新價值創造後最終仍否認一切(新創造的)存在之真實意義的徹底虛無主義,作為尼采虛無主義的隱微論解釋,構成第四種虛無主義。

屠格涅夫

尼采晚期的作品主要是關於虛無主義的。權力意志的一卷由尼采1883年到1888年的筆記精選組成。他將之命名為“歐洲虛無主義”並認為這是19世紀的主要問題。尼采將虛無主義定義為使世界,特別是人類生存沒有意義,目標,可以理解的真相和本質價值。

雖然後現代主義被一些人取笑為虛無主義,但就虛無主義者傾向於失敗主義來說它並不符合上述虛無主義的公式。後現代主義哲學家試圖去尋找慶祝他所探索的形形色色獨特的人類關係的力量和原因。虛無主義和懷疑論由於都拒絕知識和真相經常被放在一起比較。但懷疑論不必對道德概念的現實做出任何結論,他們也不用在沒有可知事實的情況下討論有關存在意義的問題。

主要分類

歷史虛無主義歷史虛無主義否認歷史的規律性,承認支流而否定主流,透過個別現象而否認本質,孤立的分析歷史中的階段錯誤而否定整體過程,其一個明顯的代表就是中國全盤西化的造勢者,通過對我國一些階段性錯誤發展的分析,而想全面抹殺我們先輩的革命,抹殺我們民族獨立鬥爭的歷史。專家學者對歷史虛無主義的定義是:其根本就是歷史唯心主義。 F·H·雅科比

F·H·雅科比歷史虛無主義認為:地理、氣候、文化傳統等環境性因素決定歷史走向。個人在歷史的“必然”潮流中,無可選擇,也無可作為;即便在“可否作為”問題上憑著直覺得到肯定性答案,但卻無法指出“如何作為”。這兩個問題是歷史虛無主義的標籤。

民族虛無主義

虛無主義在民族問題上的表現。德國唯心主義哲學家F·H·雅科比在《給費希特的信》中首先使用“虛無主義”這一詞。德國唯心主義哲學家F· 尼采把否定歷史傳統和道德原則的現象稱之為虛無主義。民族虛無主義無視民族特點,抹煞民族差別,否定民族文化傳統和歷史遺產,甚至認為“民族”是虛構的概念,根本否認民族的存在,實質上是大民族主義和大國沙文主義的一種表現。歷史上的一些封建專制國家的反動統治階級矢口否認其他民族的存在。馬克思曾嘲笑19世紀法國蒲魯東主義者宣布“民族性為無稽之談”,“一切民族特徵和民族本身都是陳腐偏見”的論點。在帝國主義時代,資產階級認為民族和民族主權的概念已經過時,把被壓迫民族爭取民族獨立的鬥爭看作是“地方極權主義”,鼓吹“個性的自由”應當建立在超民族的、世界主義的基礎上,欺騙和誘使殖民地、半殖民地人民脫離民族民主革命的道路,同帝國主義實行政治、經濟“合作”。資產階級還常常利用民族虛無主義來為壓迫本國民族和侵略他國民族服務。

法律虛無主義法律虛無主義,是指否認法律在階級統治和維護社會秩序中的作用,主張由人治或“天治”來代替之。在文革時期法律虛無主義一度盛行,給國家和人民帶來巨大災難。

倫理道德中的虛無主義

在倫理中,“虛無主義者”或“虛無主義”是用來指徹底拒絕一切權威,道德,社會習慣的行為,或聲言要這樣做的人。或是通過拒絕一切既定的的信仰,或是通過極端的相對主義或懷疑主義,虛無主義者認為那些對於權力的掌控都是無效的並應被對抗。在虛無主義者看來,道德價值的最終來源不是文化或理性的基礎而是個體。

皮薩來夫

皮薩來夫文學中的虛無主義雖然“虛無主義”這個詞是近代歷史的產物,它所代表的態度卻不是。我們可以參見麥克白接近結尾處的著名篇章。麥克白雖沒有談論宇宙的崩塌或擴張,但他談論的是更殘忍更與人相關的死亡。

Out, out, brief candle! “熄滅吧,熄滅吧,短命的燭!”

Life's but a walking shadow, a poor player “人生不過是一個過路的影子”

That struts and frets his hour upon the stage “一個在舞台上指手劃腳的蹩腳藝人”

And then is heard no more; it is a tale, “馬上在無聲無息中悄然退卻”

Told by an idiot, full of sound and fury, “生命是傻瓜口中故事”

Signifying nothing. (Act 5, Scene 5) “熱熱鬧鬧,卻毫無意義”

在19世紀,俄國小說家屠格涅夫在他的小說“父與子”(1862年)中描寫了俄國興起的多餘人的觀點,這使得虛無主義名聲鵲起。多餘人多是上層社會的學生,他們對於改革主義者的慢步子已不抱幻想。這種嶄新哲學的代表是皮薩來夫(D. I. Pisarev,1840-1868),他講述改革實用主義並宣揚用暴力改革社會。皮薩來夫是《父與子》中巴扎洛夫的原形,他很高興自己這個虛擬的英雄同時又是惡人的形象。

自從虛無主義通過巴扎洛夫這個形象聞名後,這個詞很快成為了嘲笑年輕的更為激進一代的萬能詞。這個詞經常用來指一個團體或一種哲學其中發言者沒有道德意識,不相信真理,美,愛,不管怎樣發言者與他的聽眾不在乎社會準則。

羅伯特·斯通

羅伯特·斯通加繆的作品一直探討虛無主義。

在當代文學中,虛無主義主題可以在艾恩·蘭德(Ayn Rand)的地球戰慄(Atlas Shrugged)中看到,在科特·沃尼格特(Kurt Vonnegut)的書中也可見。羅伯特·斯通(Robert Stone)也是一位經常以虛無主義為主題的美國當代作家。在他的小說“日落之旗”(A Flag for Sunrise)(1981年)中,主角霍利維爾(Holliwell)掙扎著對抗他自己的虛無主義傾向。另一位書寫虛無主義的是美國作家恰克·帕拉涅科(Chuck Palahniuk).如在他1996年的小說“斗陣俱樂部”中,“毀滅計畫”的終極目的就是摧毀現代文明以重建人性。然而帕拉涅科聲稱他並沒有故意寫虛無主義。

藝術運動

重拼詩

重拼詩達達運動:達達主義在第一次世界大戰期間首先被使用,這醞釀了後來從1916年持續到1923年的運動。達達主義者聲稱達達運動不是藝術運動而是反藝術運動。有時他們從別的作品中拿出部分將之拼接起來,很像是重拼詩(found poetry),這樣他們削弱了藝術的含義與定義。其它時候,達達主義者關注審美趨向以求避免它,試圖使他們的作品沒有意義及審美價值。這種對於藝術貶值的傾向使很多人認為達達主義事實上是虛無主義運動,因為它們只是破壞而沒有建造。

相關文化

虛無主義主要否認人生和世界意義,也就是基礎、目的和價值等。在當代中國文化中,傳統的價值也就是儒家所主張的價值已經不再具有規定性,它至多只是一個文化遺產和遺蹟。如傳統的春節不僅是家人的團圓,而且也是對於天地的膜拜和對於祖宗的追思,但現在的春節卻完全改變了其本性。在飢餓的歲月里,它是飽餐的時機,但在溫飽的年代裡,它幾乎只是一個例行公式。人們不敬畏天地,但未必就崇拜上帝。如在西方的聖誕節,人們到教堂去讚美上帝,在家裡和親人相聚。但在中國的聖誕節,人們往往和朋友們狂歡。既不是天地,也不是上帝,而是各種體育和娛樂明星成為了我們時代的偶像。他們並不代表某種最高的原則,而是因為他們在某個領域裡第一,是名人。但最具時代特徵的是各種類型的造星運動,它將一個非英雄變成英雄,如芙蓉姐姐。這些人物幾乎沒有任何意義,甚至可以說,他們就是虛無主義的明星。

現代化與中國虛無主義 中國現代化建設

中國現代化建設在中國,歷史地觀之,從某種意義上來說,現代化就是一個西化的運動過程。西方的經濟模式毫無疑問首當其衝地是這場運動的起始點,繼而是對西方政治、文化等方面的不同程度的追慕和摹寫。八十年代以來,中國無處不是在現代化凱歌高奏的大背景下,出現了突飛猛進、一日千里地發展的大好局面的。現代化究竟給中國帶來了什麼呢?帶著這個問題,我們不妨試從身邊的一些變化中找一些答案。外在地看,我們發現,昔日醜小鴨式的孤僻小漁村驟變成了現在金鳳凰樣的繁華大都市;往日人跡罕至的荒野為今日幢幢連綿起伏的廠房和高聳入雲的煙窗所覆蓋;以往的青草泥土氣息早已為汽油煤煙浪潮吞噬殆盡;從前幾世同堂共享天倫的世家詳和場面現也只能在古裝影視劇里偶爾出現······眼下,人們的房子越建越高大,裝修越來越豪華;大眾的衣著打扮越來越絢麗多彩,耀眼炫目;我們的食物越來越充足,品種繁雜無數、應有盡有;人類的交往暢通無阻、信息無孔不入,地球在強大的網路連線中早已經猶如可以朝夕相見的原始村落······總之,是技術使我們的世界呈現出一片繁榮景象,是技術使我們衣食無憂。這是現代化的慷慨饋贈,也是現代化可以肆意炫耀的資本。以上是現代化顯示出來讓人看得見的“普遍成果”。但若內在地窺之,則另有一番景象。現代化以降,原本活生生的血肉之軀之人成了機械的、呆板的、程式化的活動機器,人們身上的一切都可以分析、量化,人類的一切包括靈魂都可以折成商品出售。貨幣面 前,人人平等——這仿佛成了社會默認的金律。不可避免地,原來維繫人們自然情感的紐帶——中國特有的血親宗法也正在甚囂塵上的商品大潮中呈土崩瓦解之勢。在一派物慾狂歡的挑釁下,除了一顆欲望萌動、甚至沸騰的亢奮靈魂外,我們幾乎一無所有。時下,從高速運轉的生產線鬆弛下來以後,人們幾乎是不得不停止了所有的思維運作。滿足動物性的欲望似乎是人們唯一能做、也願意去做的事。在日常繁忙瑣碎的事務中,人們基本沒有任何的空隙去做哪怕片刻的思慮。然而,這些都是為生活所迫之人,工作之外他們的大腦“停滯”情有可原。除此之外,在這個物質世界狂飆突進的年代,還有一群蟄居在都市裡,過著錦衣玉食的生活,整天琢磨日子怎樣才能儘快流逝之徒。消費,也似乎只有消費,才是他們證明自己存在的唯一“合法”方式。以上這些都是現代化的自然之果,欲揮之,但無路可循。換言之,現代化是這樣一種無法逆轉的浪潮,順之者昌,逆之者亡。放眼當今世界,在所謂全球化的發展趨勢下,似乎也只有順此流而行,隨此浪而漂,我們才能擁抱明天。現代化之此境,令筆者不禁想起了“虛無主義”這樣的看似可怕的語詞。就中國現今的實際境況,試梳理一下現代化與“中國虛無主義”的些許關聯。

在西方,虛無主義,古已有之。不過正式宣示虛無主義時代的到來,則是上個世紀初的事件。站在世紀之交的門檻上,哪個被世人稱為瘋子的德國哲學家尼采借波斯先知、“狂人”——查拉圖斯特拉之口道出“上帝死了”這句驚世之語,至今仍是虛無主義的歷史標桿。按照西方文化的語境,虛無主義是一種精神世界的價值虛空狀態。此境之下,人們的精神無所皈依,靈魂無所慰藉。一切價值的標準均已坍塌,人們所有的內在心靈法則、權威均已化為烏有。簡言之,就是人類精神的超驗寓所土崩瓦解,風雨飄搖中,那些孤獨的靈魂或經歷漂泊,或遭遇淹沒。用尼采自己的話說,這就是:最高的價值喪失價值,缺乏對“為何”的答案。換言之,最高的價值喪失了,那就“一切皆虛妄,一切皆允許”,一切都是相對的,自己就是自身的合法性根據。在精神偶像被人類自己的“鐵錘”砸死之後,踩在其殘骸上,人們似乎可以肆意妄為,無事不可做,無惡不可為。綜上觀之,虛無主義對抗的是一種依偎絕對價值的所謂本質主義,其目的是打碎它那牢不可破的權威性和統一性。顯然,虛無主義者則是如屠格涅夫所言:“虛無主義者是一個不服從任何權威的人,他不跟著旁人信仰任何原則,不管這個原則是怎么被人認為神聖不可侵犯的。”這樣的人。

由是觀之,嚴格地講,中國並沒有真正產生過虛無主義。原因很簡單,從古到今,在中國泱泱五千年文明土壤里,從來就沒有過西方人對絕對超驗之域追求的位置。自然,虛無主義的對立面——本質主義在中國也就無所謂是否曾經或正在遭遇摧毀。然而,此乃立於西方文化陣地品評中國本土文化之領地,這裡面或許有值得商榷之處。筆者認為,如若將本質主義作較為寬泛的理解,視其為一種對“確定性”、“統一性”、“宏大目標”的價值追求和衛護的話,則可無庸置疑地得出這樣的結論:中國自古以來並部分延續至今地存在一種典型的本質主義(虛無主義的對立面)。準確地說,這是一種“自然主義的本質主義”。明顯,此一說法目的是要使之區別於西

現代化的上海

現代化的上海血親宗法的壽終正寢,看似壞透,實質則未必不好。中國式的“自然主義的本質主義”,在其無意識中,使人成為了一件裝飾族類虛名、聲望的工具。於其隱秘無形的統控下,血族群類間爭個你死我活、斗個頭破血流純屬常事。顯然,其一旦作古,人就可以獲得些許的解脫與鬆弛,這時作為個體的人才可能真正開始存在。對於中國,這或許是利大於弊之好事。

以上所言,只是在現代化進程中,中國傳統文化自身必然產生的“虛無化”狀態。但同時,在當今勢不可擋的所謂“全球化”的現代化大潮衝擊下,我們還無法擺脫捲入西方虛無主義鏇渦中的命運。如此雙重“虛無”的夾擊,才是當今的“中國虛無主義”。目前,傳統的本土“本質”正被推下深淵,外來的現代“虛無”又來勢洶洶,面臨這樣的雙重險境,我們準備好了嗎?

音樂體現

朋克搖滾經常被認為對世界持有虛無主義和無政府主義看法。另見

Anti-realism

Agnosticism,viewthatexistenceofgodsareunknown

Atheism,stateofbeingwithouttheisticbeliefs

Contextualism

Cynicism

Deconstruction

ExistentialismandTheAbsurd

Historicaloriginsofanarchism

FriedrichHeinrichJacobi

LuigiPirandello

MaxStirner

PaulFeyerabend

Post-structuralism

Solipsism

外部連結

CatholicEncyclopedia:Nihilism

CenterforNihilistandNihilismStudies

FathersandSonsbyIvanTurgenev,thefirstnovelaboutNihilism.

InternetEncyclopediaofPhilosophy:Nihilism

ModernityandNihilism-Areligiousethicist'sargumentthatsecularhistoryandmodernityrepresentNihilism

NihilismandthePostmoderninVattimo'sNietzsche,AshleyWoodward

Nihilism:TheRootoftheRevolutionoftheModernAgebyFr.Seraphim(Eugene)Rose

StanfordEncyclopediaofPhilosophy:FriedrichHeinrichJacobi

"ElishaShapiro'songoingconceptualartexplorationofNihilism"

Nihilism'shomepage

其他相關

後現代主義與知識的崩潰 德希達

德希達虛無主義的自相矛盾

虛無主義有時被認為是對於真理不存在的信仰。這種信仰在其最極端形式下很難被證實。因為它包含著一種自相矛盾的謊言:如果真理並不存在是真的,“真理並不存在”本身就不是真的,這樣證明自身的錯誤。對此更複雜的解釋是,真理也許存在,但在現實中不可觸及。

也有人認為虛無主義者意識到真理雖然存在但在實踐中不可達到,所以虛無主義者將尋求真理的行為看成是徒勞的。