腕足動物門(化石)

正文

腕足動物是地史時期極為繁盛的具兩瓣殼的海生無脊椎動物。兩殼均以中縱切面為對稱面左右對稱。腕足動物的外形與軟體動物門的雙殼類相似。然而,雙殼類的兩殼覆在動物體的左右兩側,兩殼互相對稱;腕足動物的兩殼則蓋在動物體的背、腹兩方,每瓣殼呈左右對稱,肉莖通過的殼瓣往往較大,生活時大都位於下方,故稱莖殼、大殼或腹殼。另一瓣殼較小,位於上方,殼內有支持纖毛環的鈣質或幾丁質骨骼,稱腕殼、小殼或背殼。在觀察腕足動物時,將具肉莖的一方作為後方,另一方為前方,並依照腕足動物生活時的實際方位,將腹殼向下,背殼朝上。具鉸綱只有以鉸合線為鏇軸而轉動的殼,肌肉系統比較簡單。大部分無鉸綱腕足動物的兩殼可以自由轉動,甚至沿縱向滑動,肌肉系統相當複雜。肌肉固著處往往形成特殊的構造或痕跡。殼體的表面覆蓋著薄的有機質表層。具鉸綱腕足動物的殼體,在表層之下為鈣質,通常分為兩層:外層為纖維層,內層有稜柱狀、纖維狀、薄片狀3種情況。少數無鉸綱腕足動物也具鈣質殼,但不分成這樣兩層。大部分無鉸綱為含幾丁質的磷灰質殼。兩個綱都有一些類群的鈣質殼壁被密集的盲管穿透,形成多孔的疹質殼。部分具鉸綱腕足動物的鈣質殼壁充滿細柱狀突起,成為假疹殼。

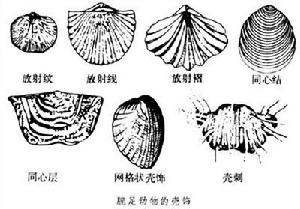

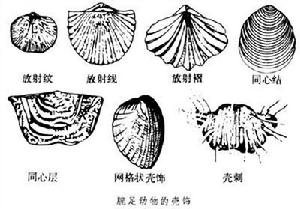

貝體一般在5厘米以下,最大可達 30厘米。殼形的變異範圍很廣。概括地說,具鉸綱腕足動物的兩殼後部往往有一與其餘殼面不同的略為平坦的三角面,稱鉸合面(見圖)。其中部有肉莖伸縮的孔洞,為三角孔。有些類群的三角孔完全洞開,有些蓋著凸起的假三角板或兩片三角雙板。腕足動物殼表面紋飾主要有同心、放射兩種。同心飾與生長線平行,放射飾由喙線脊部輻射分出,各自按其強度而分為紋、線、褶或層等。有的類群具備發達的殼刺、殼瘤。在具鉸綱腕足動物的殼內面,有鉸齒、鉸窩及其支板(鉸板)等鉸合構造,體肌固著處的痕跡和承受體肌固著的構造(如在背喙下突出的主突起),以及纖毛環的附著基部(腕基),或支持骨骼(腕骨)。其中,背瓣後部的構造,包括鉸窩、鉸板、腕基和主突起合稱主基,在分類上較重要。腕骨是劃分目和超科的主要特徵,包括腕棒、腕螺和腕環等類型〔見小嘴貝目(化石)、穿孔貝目(化石)、石燕貝目〕。

腕足動物門(化石)

腕足動物門(化石)通常,無鉸綱分為舌形貝目、頂孔貝目、小圓貨貝目和神父貝目;下轄約10個超科。具鉸綱分為正形貝目、扭月貝目、五房貝目、小嘴貝目、石燕貝目、長身貝目和穿孔貝目;下轄約30個超科。此外,顧脫貝目的殼為鈣質,外形與具鉸綱正形貝目的早期代表相近,但又缺失鉸合構造,被認為是兩個綱之間的過渡類群之一。有人把這些過渡類群獨立為始鉸綱,又把具腕骨的小嘴貝目、石燕貝目和穿孔貝目分出成立腕鉸綱,成為4個綱。

腕足動物的現生種類很少,大多數已絕滅,分類系統主要依據可以保存為化石的貝殼的構造特點建立。目前,據庫珀(1979)統計大約已描述了2300屬,3萬種。

大部分腕足動物在幼蟲期後即以肉莖固著,為固著底棲動物,其中舌形貝等棲息於砂管內,為內棲動物。有些類群或者缺失肉莖,或者在固著後不久肉莖逐漸萎縮,而自由躺臥在海底,以部分或全部腹殼貼上在外物上或由殼刺固著。某些化石種類可能是附著於浮動的海藻上,營假飄浮生活。

雖然在寒武紀前的地層里發現近似腕足動物化石的報導越來越多,但確切的腕足化石產在早寒武世。整個寒武紀都以無鉸綱占優勢。從奧陶紀開始,具鉸綱逐漸取得優勢,整個腕足動物門的分異度和豐富度顯著增加。以後,腕足動物在古生代成為海底的主要居住者之一。在古生代末期,許多重要的類群迅速地絕滅了。在中生代穿孔貝目和小嘴貝目成了優勢類群,並且個體數量仍然很多。新生代的腕足動物不多,現生種類還不到100屬。