小嘴貝目(化石)

正文

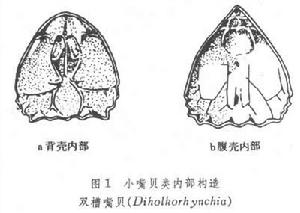

腕足動物門具鉸綱的一目,因腹喙鉤曲如鳥喙而得名。以具腕棒為其特徵。貝體通常較小,輪廓三角形、五角形、橢圓形或圓形。背、腹瓣均凸,鉸合線彎短。三角孔為三角雙板覆蓋,少數洞開,莖孔位於喙下。放射褶線和腹中槽、背中隆發育,有時腹中槽兩側或中央還有次級褶起;接合緣作之字形褶曲。腹殼內(圖1b)一般牙板發育,有的類別牙板相向聯合形成匙形台,少數牙板退化。背殼內(圖1a)主突起一般不發育;鉸板或分離或聯合,有時與中板連結。背殼內腕棒發育,這是建立本目的主要依據。腕棒形態多樣,主要是鐮刀狀、 鑿刀狀、隔板狀和錘狀4類。兩殼各有一對外套膜脈管痕,以二分枝式增加,並延伸至前緣。肌痕簡單,殼無疹。 小嘴貝目(化石)

小嘴貝目(化石)小嘴貝目(Rhynchonellide)

小嘴貝超科(Rhynchonellacea) 中奧陶世-現代

狹體貝超科(Stenoscismatacea) 志留紀-二疊紀

巴西利貝超科(Basilolacea) 中奧陶世-現代

韋勒貝超科(Wellerellacea) 早石炭世-白堊紀

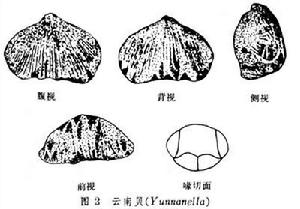

小嘴貝類自中奧陶世開始有化石記錄,早期的化石代表中,正嘴貝(Orthorhynchula)有類似正形貝目的主突起,還有明顯的基面。說明該類與正形貝類關係密切。小嘴貝類在晚古生代繁盛,但巴西利貝超科在石炭、二疊兩紀缺少化石記錄。小嘴貝超科在泥盆紀最為繁盛,常見化石如雲南貝(圖2)等。狹體貝超科發育於上古生界,可能志留紀已存在。韋勒貝超科的化石代表最早見於泥盆紀,在石炭-二疊紀比較繁盛,其典型代表是韋勒貝。二疊紀末小嘴貝超科中有 4個科絕滅,狹體貝超科完全絕滅,巴西利貝超科的原始類型絕滅。自從三疊紀開始,各類中多出現腹瓣中槽中或兩側具次級褶起的代表,如小嘴貝超科的板嘴貝(Septalirhynchia)。並且有一些光滑無飾或僅在前部有少數殼褶的代表,顯示了與古生代化石的不同面貌。小嘴貝超科在侏羅紀經歷第二個繁盛期,一直延續到現代。巴西利貝超科在三疊紀和侏羅紀較為繁盛,也延續到現代。韋勒貝超科在早侏羅世數量較多,至白堊紀晚期絕滅。

小嘴貝目(化石)

小嘴貝目(化石)