流行病學

本病較常見,男性多於女性,多發生於中年以後,年齡越大發病率越高,60歲以上占80%,80歲以上占100%。

病因

尚不完全明確,有人認為是一種遲發性上皮痣也有人報告本病與常染色體顯性遺傳有關。還有人認為是角化細胞局部成熟受阻或是老年皮膚變化及感染性病變。Arndt氏認為是因DNA合成減低,而RNA及蛋白質合成增多所致。

發病機制

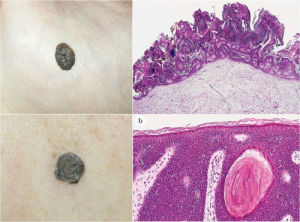

脂溢性角化病

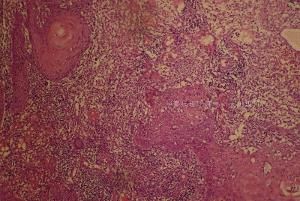

脂溢性角化病根據組織病理有3種類型:角化型、棘層肥厚型和腺樣型

1.角化型

以角化過度和乳頭瘤樣增生較為顯著棘層肥厚較輕,並且由於角質內陷多有假性角質囊腫形成。黑素增多不明顯。

2.棘層肥厚型

以棘層肥厚最為顯著而角化過度和乳頭瘤樣增生較輕有時亦可見假性角質囊腫,偶爾可見真正的角質囊腫。黑素多少不一。

3.腺樣型

由多數細束條狀表皮細胞組成束條相互交織成網並分支,似腺體。黑素增多。

臨床表現

本病大多發生於40歲以後,好發於頭皮、面部、軀幹、上肢、手背等部位,但不累及掌、跖。開始為淡褐色斑疹或扁平丘疹,表面光滑或略呈乳頭瘤狀,隨年齡而增大,數目增多,直徑1mm~1cm,或數厘米,境界清楚,表面呈乳頭瘤樣,表面有油膩性痂,痂容易刮除。有些損害色素沉著可非常顯著,呈深棕色或黑色,陳舊性損害的顏色變異很大,可呈正常皮色、淡褐色、暗褐色或黑色。本病可以單發,但通常多發,多無自覺症狀,偶有癢感。皮損發展緩慢,極少惡變。臨床上有幾種特殊類型:

1.刺激性脂溢性角化病

發生於皮質溢出部位或摩擦部位,皮損可因被刺激而發生炎症,基底變紅,表面呈不規則增生。

2.發疹性脂溢性角化病

短期內突然發生並迅速增多。應注意是否有並發內臟腫瘤。

3.灰泥角化病

主要發生於老年人,好發於下肢,皮損為多發角化性丘疹,容易被剝去,不出血。

診斷

脂溢性角化病

脂溢性角化病但當中年後突然發生較多脂溢性角化病的皮損。並伴有瘙癢時,應考慮是否為Leser-Trelar征的可能,系一內臟惡性腫瘤的體徵,尤其是腺癌也可是淋巴瘤,SEZARY綜合徵或急性白血病。皮疹一般是與腫瘤同時發生或在其發生後不久出現。

鑑別診斷:

1.日光角化病

又稱老年角化病,系一種癌前期皮膚病暴露部位多見常見於老年人開始為針頭至黃豆大斑片,形圓或不規則形,表面痂黃而乾燥,不易剝去,強行剝除可出血,皮損可潰破,形成潰瘍,有發展成鱗癌的可能。

2.色素性基底細胞癌

基底細胞癌初為小結節,有蠟樣色澤邊緣隆起,內卷,如捲心菜樣,中央可破潰,常有毛細血管擴張,但組織病理可鑑別。

3.黑色素瘤

表面平滑並有輕度浸潤,病理變化可鑑別。脂溢性角化病常見於老年人,早期在脂溢部位出現無痛性的、界限清楚的淺褐色斑,以後色澤加深,病變隆起呈疣狀生長。因病程緩慢,甚少惡變常不需治療。

檢查

組織病理檢查,可見表皮角化過度、棘層肥厚和乳頭瘤樣增生。

治療

本病一般不需治療。病變較大影響外觀時可用如下方法。

1.5%氟尿嘧啶(5-氟尿嘧啶)軟膏外用,2~3次/d,較小皮損可逐漸消退。

2.刮除術

常規消毒後,用刮匙用力將皮損刮除,再塗33.3%三氯醋酸止血,再塗2%甲紫(龍膽紫)防止感染。

3.冷凍

用氯乙烷噴霧冷凍治療皮疹,使其變脆,再用刮匙刮除。

4.雷射

較小面積者可用二氧化碳雷射治療。

5.手術切除

皮損發生癌變時,可考慮手術切除。