歷史背景

1957年, 美國化學公司Du Pont的M.R.Walker與Rand通用電子計算機公司的J.E.Kelly為了協調公司內部不同業務部門的工作,共同研究出關鍵路線方法(簡記作CPM).首次把這一方法用於一家化工廠的籌建,結果籌建工程提前兩個月完成.隨後又把這一方法用於工廠的維修,結果使停工時間縮短了47個小時,當年就取得節約資金達百萬元的可觀效益。

1958年, 美國海軍武器規劃局特別規劃室研製含約3000項工作任務的北極星飛彈潛艇計畫,參與的廠商達11000多家.為了有條不紊地實施如此複雜的工作,特別規劃室 領導人W.Fazar積極支持與推廣由專門小組創建的 計畫評審技術(簡記作PERT).結果研製計畫提前兩個月完成,取得了極大的成功。

CPM在民用企業與PERT在軍事工業中的顯著成效,自然引起了普遍的重視.在很短的時間內,CPM與PERT就被套用於工業、農業、國防與科研等等複雜的計畫管理工作中,隨後又推廣到世界各國.在套用推廣CPM與PERT的過程中,又派生出多種各具特點,各有側重的類似方法.但是 萬變不離其宗,各種有所不同的方法,其基本原理都源於CPM與PERT。

CPM與PERT兩種方法實質上大同小異,因此,人們把CPM與PERT及其他類似方法統稱為 網路計畫技術,簡稱為網路技術或網路方法,簡記為統籌法。

1962年,我國科學家 錢學森首先將網路計畫技術引進國內。1963年,在研究國防科研系統SI屯子計算機的過程中,採用了網路計畫技術,使研製任務提前完成.計算機的性能穩定可靠,隨後,經過我國 數學家 華羅庚對網路計畫技術的大力推廣,終於使這一科學的管理技術在 中國生根發芽,開花結果,鑒於這類方法共同具有“統籌兼顧、合理安排”的特點,我們又把它們稱為統籌法,網路圖也稱統籌圖,本節主要講述統籌法的基本思想。

基本思想

通過對例7.2.1的分析,來了解統籌法的基本思想。

[例7.2.1] 設表7.2.1是某部件生產計畫中有關項目的明細表。

表7.2.1

項目 工期(天) 代號

設計鍛模 10 A

製造鍛模 15 B

生產鍛模 10 C

製造木模 25 D

生產鑄件 15 E

設計工裝 20 F

製造工裝 40 G

作出該部件的生產計畫流程圖並加以分析,再提出使完工期縮短的改進措施。

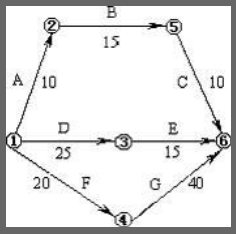

分析 本例可稱為“生產過程的最佳化問題”,衡量的 數量指標是“完成工程的時間”越短越好.鑒於工廠生產的實際情況,可知明細表中所列各項目的先後順序關係不允許變動,也不可能對任一項目進行分解.例如,依照工藝過程,必須先製造木模,才能去生產鑄件,這樣就可得到圖7.2.1所示的生產計畫流程的一個方案。

表從圖7.2.1中可見,A、D、F三個項目同時開工,隨後分成三條支路.先考察上、中、下三條支路上各項目總共所費的時間,具體地說,有

上支路 10+15+10=35

中支部 25+15=40

下支部 20+40=60

比較之,可見F與G兩個項目合成的下支部所花時間最長。該部件生產計畫的完工期實質上受F與G兩個項目工時的制約。

構想一下,即使A、B、C、D、E都如期完工,但是由於F、G還在進行中,先完工的人員與設備如不及時利用只能閒置起來,造成所謂“窩工”現象,這就是生產了浪費,要是有可能重新調配力量,適當地讓A、B、C、D或D、E慢點完工,同時力求F、G快點完工,那么就可能縮短工程的完工期.於是可以採取如下措施:把上支部或中支部上的資源(人員、設備等)適當抽調一部發到下支路上去,以加快完工期.當然,這裡已設被抽調的資源適用於下支部上的項目。例如,設計鍛模(A)的人也要會設計工裝(F)。從而可以去支援F。此外,從某項目上被抽調的資源數量必須適當,抽調過多,原項目的完工時間將大為延長,反過來又會影響完工期。

因此,時間最長的那條支路對於完工期起著關鍵的作用,所以被稱為關鍵路線。

可見統籌法基本思想,簡單地說就是:向關鍵路線要時間,向非關鍵路線要資源,以達到預期目標的最優。

主要內容

統籌法主要由互相關聯的三部分內容組成:

1、統籌圖概念及繪圖規劃;

2、統籌圖各參數的計算法;

3、統籌圖的調整與最佳化。由柳洪平創建。