歷史淵源

工鼓鑼又名淮海鑼鼓,是流行於蘇北大地廣泛受到人民民眾歡迎的一種曲藝形式。據藝人口碑,它的形成和大禹治水(史載禹的父親鯀因治水失敗,被處死東海縣羽山)有關,但據有關

淮海鑼鼓

淮海鑼鼓革命戰爭時期,在革命根據地黨組織和民主政府的關心領導下,工鼓鑼藝人組織起來,成立各種“藝人救國會”、“藝人集訓隊”等進步組織,學習黨的方針政策,編唱了《打倒小東洋》、《偽軍十嘆》、《反掃蕩》等新書目,起到了團結人民、教育人民、打擊敵人、消滅敵人的有力作用。一些藝人利用特殊身份,親身參加革命戰爭。有的為革命光榮犧牲。在淮海占役中,藝人踴躍支前,鼓舞士氣,被淮海地區民眾親切地稱為“淮海鑼鼓”。

工鼓鑼屬吟誦類曲藝,其聲腔是在海州一帶方言的基礎上轉化而來,帶有似唱非唱、說唱相間的特點。唱腔淳厚質樸,說表豐富多彩,活躍在街前屋後,農家場院,極受蘇北地區人民民眾喜愛。到1985年統計,連雲港市灌雲縣以此謀生的職業藝人就有兩百多人。工鼓鑼的書目有150多部,其中現代題材的書目約占三成。

上世紀90年代後,工鼓鑼藝人在城鄉銳減。代表藝人張同舉,曾參加1958年8月全國第一屆曲藝會演,受到周恩來總理的親切接見。2000年9月,中國曲藝家協會授予張同舉“新中國曲藝50年特別貢獻曲藝家”榮譽稱號。2006年,入選江蘇省非物質文化遺產保護名錄。

流傳鄉間

鑼鼓

鑼鼓主要形式

工鼓鑼

工鼓鑼淮海鑼鼓的演唱形式早期為二人演唱,各司鑼、鼓。清代末年以後,方出現單人演唱。到了辛亥革命後,逐漸改由單人演唱,演員自擊鑼鼓。這種鑼鼓都是特製的,小鼓高約6寸,直徑不足4寸,鼓形很小,圓如球,旁有一對環,置於叉桿之上。鑼較大,圓形,直徑約7寸,面平,聲響,無臍,跟其它鑼不太一樣,稱“獅鑼”。唱詞句式很多,變化較為自如,或3字,或5字,或7字,或10字,也有10字以上滾板。鑼鼓點非常豐富,它因唱詞的不同和情節的變化而變化多端。

傳統曲目

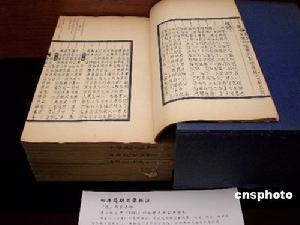

淮海鑼鼓的傳統曲目多以歷史故事和演義小說、傳奇小說為內容,也有些吟花嘆月的抒情小曲。其長篇有40多部,如:《東漢》、 《水滸》 、 《封神演義》 、《意氣圖》、《月唐》、《說唐》、《隋唐》、《楊二郎擔山救母》等。短篇很多,除抒情小曲外,還演出一些摘自長篇的精彩片段。上世紀30年代以後,隨著抗日戰爭的爆發,也產生許多配合抗戰的反映現代生活的新曲目。當時確有很多藝人曾為抗日戰爭、解放戰爭作出過自己積極的貢獻。

艱難歷程

表演

表演矮小爺作眼霎,觀看嬌妻一枝花。月影花帽頭上戴,活脫脫芙蓉花。美人朵、小菊花。白玉簪、盤龍花。———張同舉唱段《三字緊·五花圖》

在急促的小鼓聲中,夜晚的鄉村曬場上,忙活了一天的村民,還有老人孩子,屏住呼吸,目光在跳躍的鼓錘上閃動。薄薄的霧靄籠罩著破舊的房屋,莊稼在夜風中輕輕晃動,古樸的鄉村生活就在這樣的“說書”中日復一日,給勞累的日子帶來嚼不盡的滋味。

在灌雲一帶,人們把淮海鑼鼓稱為“說書”或“唱書”。每逢農閒,七里三鄉,東聘西請,說書名角,應接不暇。走多了鄉村,“說書先生”早已摸清了觀眾的心理,把一部觀眾早就熟知的曲目“加湯附水”(俗稱“水詞”),任由發揮。就這樣,淮海鑼鼓在一個個鄉村的空地上流傳開來。

最讓人回味最抓人心神的當然是說書者的“書帽兒”,又叫小書頭。這是淮海鑼鼓中的一種獨特的演出習俗,在開正本之前,都要先唱一小段精彩的開篇。其作用有三:一是為了等那些老觀眾,使前期觀眾能不斷情節接頭聽書;二是因為淮海鑼鼓藝人有此行規,據說不唱個小段會遭到師門上下及同道的斥責。三是為了向觀眾或行家亮嗓子,以此先聲奪人。今年已85歲高齡的民間藝人張同舉,因其成就被江蘇省群藝團吸收為團員,1958年參加全國第一屆曲藝會演,他唱的《單刀赴會》“小書頭”,據說藝驚四座,技壓群芳,還受到了周恩來等國家領導人的接見。響水是一個說唱淮海鑼鼓藝人較多的地區之一。

主要藝人

《隋唐》

《隋唐》陸有富,男,生於1878年,卒於1949年,響水縣響水鎮人。他的演唱風格是故事性強,人物鮮活,演唱的口齒清楚,韻味足,地方色彩濃,後移居上海。據傳,因語言的關係,在上海時聽眾不廣,收入不豐,為生活所逼投黃浦江而死,其代表書目為《七俠五義》。

張廣福,男,生於1880年,卒於1953年。響水縣響水鎮人,30歲開始學藝,次年即登台演唱。他的演唱音色甜美,語言幽默,舉手投足,動作逼真,表演細膩,繪聲繪色,很受聽眾的歡迎。他說唱的主要書目有《隋唐》、《說唐》、《月唐》、《東唐》、《西唐》等,被聽眾稱為“一窩唐大師”。

劉仁書,男,1916年生,響水縣響水鎮人。他一生沒有進過書房門,學唱淮海鑼鼓純屬偶然。據傳有一次,他去聽張廣福唱書,聽得幾乎入了迷,從那以後每逢張廣福唱書,他都必到書場聽書,而且聽後往往是心有靈犀,回到家就在心裡悄悄演示。此後不久,他突然登場說唱,而且語驚四座。他除了具有張廣福唱書的特點外,還對人物的內心世界進行透視,並形成自己的風格。當時他說唱的書目,往往都是隨聽隨唱,現炒現賣。他說唱的主要書目有《說唐》、《月唐》、《隋唐》、《全唐書》等。

淮海鑼鼓

淮海鑼鼓高德山,男,1934年生,響水縣張集月港人。因生活所迫,13歲就離家學藝。師從淮陰老張集的劉立仁老藝人。他們師徒常年在外奔波,依靠演出謀生。師傅是說唱淮海鑼鼓藝人中技藝較好的一位,做事一向認真,對高德山的要求也比較嚴,不僅教他怎樣唱書,還教他如何做人。高學徒兩年後方才正式坐場演出。起初在黃圩、湖集、漣水一帶演唱,後來他又轉移到陳家港、燕尾港、新浦一帶。1958年加入灌雲縣曲藝協會。他演唱的主要書目有《意氣圖》、《醒世圖》、《五花圖》等。由於他唱書技藝較好,為人品德也不錯,很受聽眾青睞。

重返舞台

20世紀80年代,不少說書藝人又重返舞台。當時由於文革剛剛結束,“四舊”又剛剛解禁,說唱藝人著實又

淮海鑼鼓

淮海鑼鼓“聽起似故言,聞者為悲傷”。淮海鑼鼓曾經為我們幾代人的精神文化娛樂生活作出過積極的貢獻,它陪同我們一起走過漫長的歷史裡程,它給過我們激情,它給過我們歡樂。今天,它在我們進入新世紀時卻無奈地與我們漸行漸遠……我們衷心地希望,在百花齊放、推陳出新,文學藝術不斷繁榮的今天,淮海鑼鼓能夠作為一種娛樂形式,作為一個藝術品種保留下來,並不斷發揚光大

由中國民間文藝家協會核發的“中國淮海鑼鼓之鄉”牌匾在漣水灰墩辦事處正式掛牌。

瀕危現狀

淮海鑼鼓、淮海琴書培訓班開班

淮海鑼鼓、淮海琴書培訓班開班近年來,漣水縣已著手開展包括淮海鑼鼓在內的非物質文化遺產的保護與傳承工作,不但為淮海鑼鼓成功申報省、市級非物質文化遺產保護名錄,同時還專門開辦了淮海鑼鼓、淮海琴書培訓班,為這項土生土長的傳統藝術培養年輕接班人。

2008年4月23日,由縣文化局主辦、縣文化館承辦的淮海鑼鼓、淮海琴書培訓班開班。本次培訓活動旨在更好地傳承、弘揚這一起源於優秀民間藝術,提高民眾的參與熱情,豐富農村文化生活。全縣各地的文廣站長、部分淮海鑼鼓、淮海琴書愛好者參加了培訓。