簡介

任尚書時,殷仲文對劉裕說起朝廷里的音樂設備還不完善,希望在這方面能夠有所加強。劉裕卻說自己不懂音樂,也沒時間做這件事。殷仲文說只要喜歡上音樂,自然就懂了。但劉裕卻回答:“就是因為我知道只要一懂了就會喜歡上它,所以才不能去碰它!”後殷仲文由尚書遷為東陽太守。仲文素有名望,自謂必當朝政,至此,意愈不平。義熙中,(公元四o七年)以與駱球等謀反,為劉裕所誅。仲文善著文,為世所重。謝靈運嘗說他:“若讀書半袁豹,則文才不減班固。”意思是說他著文甚多而讀書太少。有文集七卷,(《隋書》、《唐書經籍志》)傳於世。

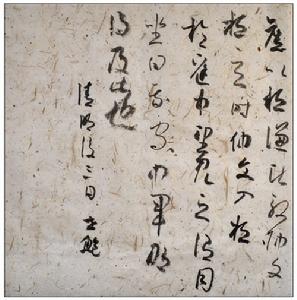

南州桓公九井作詩

原文

南州桓公九井作詩(殷仲文)四運雖鱗次。 理化各有準。

獨有清秋日。 能使高興盡。

景氣多明遠。 風物自淒緊。

爽籟驚幽律。 哀壑叩虛牝。

歲寒無早秀。 浮榮甘夙隕。

何以標貞脆。 薄言寄松菌。

哲匠感蕭晨。 肅比塵外軫。

廣筵散泛愛。 逸爵紆勝引。

伊余樂好仁。 惑祛吝亦泯。

猥首阿衡朝。 將貽匈奴哂。

解析

這是殷仲文向其妻弟、東晉的竊國大盜桓玄(即題中的“桓公”)表述忠誠的一首詩。晉安帝元興元年(402),桓玄舉兵攻占建康,控制朝廷大權,不久以太尉出鎮姑孰(今安徽當塗),遙執朝柄,直到次年冬天才返回建康篡奪帝位。殷仲文在桓玄攻克建康後投奔了他,以後又追隨他在姑孰度過了兩個秋天,極受重用。從詩的末二句看,本詩當作于仲文在姑孰的第二個秋天,即元興二年。南州,即姑孰。九井,山名,在姑孰,因為山上有九口井而得名。這首詩共二十句,大約可以分成五節,每節四句。第一節是對清秋的讚美,謂四時的運行像魚鱗一樣秩序井然,自然界萬物的生長變化各有各的準則,而秋天在四季中更具特色,它能使人興高采烈盡情歡愉。此時仲文正出入桓玄幃幄、掌握機密,在得意人的眼中,秋天自然是登山則金風送爽、優遊則天高雲淨的好時光了。第二節寫山中秋景,謂秋天的九井山景色事物,雖有明朗清遠的一面,卻也有淒寒緊迫的一面。那疾風在山中吹出高低不平的怪聲,激起幽深山谷的種種哀曲。爽簌是指參差不一的風激物之聲,幽律指幽谷里的合於音律之聲,哀壑指山壑中的哀聲,虛牝則指凹陷的溪谷。這四句都歸結到了“淒緊”,從而引出下文的“歲寒”。

第三節由物及人,以自然景物比喻社會人事。“歲寒無早秀,浮榮甘夙殞”,意謂在這深秋歲寒之時非但看不見早結果實的草木,而且那些枝頭的輕浮花朵也受不了了,自願及早凋落。“何以標貞脆,薄言寄松菌。”“薄言”,助辭,無義。“菌”,指朝菌,是一種朝生暮死的植物。在這嚴寒里,什麼是貞節的象徵?自然是那不凋的青松;什麼是脆弱的標誌?當然也只能是那短命的朝菌。這四句,句句不離秋天,但在政治的秋天中,東晉皇室不已經是浮榮一般即將殞落、壽命與朝菌相去無幾了嗎?至於仲文筆下那勁松挺立,除了勢力正值日到中天、行將登上帝位的桓玄,又有誰能當得起這個形象?有了這層含義,下面一節轉入對桓玄的歌功頌德,也就不顯得突兀了。所以說,這一節是承上啟下,仲文終於要自己撩開“寫景”的面紗,露出腆顏吹捧的真面目了。

第四節,進入歌功頌德的正文。“哲匠”,明智而又才藝出眾的人,指桓玄。“蕭晨”,秋天的早晨。“肅”,對待事物謹慎恭敬的態度。“軫”,車輛。“塵外軫”,意謂超塵脫俗的行為。殷仲文把桓玄移師姑孰的舉動,美化為不與世俗爭權奪利的清高行為,這是對事實的歪曲。“廣筵”,指盛宴。“逸爵”,即舉杯敬酒。“紆”,屈駕。“勝引”,嘉賓。這兩句進一步鋪寫桓玄大擺筵宴,歡迎屈駕光臨的賢士,廣泛散播仁愛。不言而喻,仲文也在這宴席之間,他終於說到自己了。

在最後一節里,仲文表示了對桓玄的欽慕之情,以及貌似自謙的自鳴得意。“伊”,發語辭。他說自己對那位愛好仁義之人是非常敬重的,和他在一起,什麼疑惑都能祛除,見到了他,一切鄙吝之情都泯滅不復存了。東漢周舉曾說自己如果一個月不見當時的賢士黃憲,“則鄙吝之心已復生矣”。在仲文筆下,竊國大盜居然也有先賢的德性了!“猥”,自謙之詞。猥首,意謂辱沒他人而自己排列在班首。“阿衡”,本是商代賢臣伊尹的官名,後引伸為主持國政者的美稱,這裡指桓玄。元興二年(403)九月,晉帝冊命桓玄為相國,總理國政,封為楚王,故云。當時殷仲文任桓玄的侍中,無丞相之名而有丞相之實,因此他以忝列楚王小朝廷班首自謙。末句用《漢書·車千秋傳》典,車千秋並無才能術學,只是因為替漢武帝之子衛太子辨冤而得到賞識,在旬月內取宰相之位,匈奴單于聽到後,笑話“漢置丞相,非用賢也。”殷仲文用這一典故,表示自己才能淺薄而受到桓玄重用,恐為他人取笑。哂,嘲笑。此時殷仲文對桓玄,的確盡心盡力。他勸桓玄早日逼晉帝禪位,私下為桓玄寫了九錫文與冊命,確是桓玄篡晉的得力助手。所以末二句在謙退的表面意思下,實還有自得之情隱藏著。

此詩是無恥拍馬之作,內容上並無可取。但它在東晉末年詩風演變的過程中,卻是一首得風氣之先的作品,因此在文學史上自有其不可忽視的地位。孤立地看本詩,或許會感到它除了第二節辭藻尚稱華麗(但也有些晦澀)之外,其餘各節語言質樸平淡,中間又有理語,談不上高妙。但若聯繫當時的文風對它考察,便不難發現它異於時尚的特點。

東晉是玄言詩充斥的時代,而鍾嶸說殷仲文的詩在當時“為華綺之冠”(《詩品》),顯然把他與玄言詩人區別了開來。仲文今存詩僅二首,我們自不能窺其“華綺”的全豹。然與當時玄言詩人“嗤笑徇務之志,崇盛忘機之談”(《文心雕龍·明詩》)大相異趣,的確顯現了一種與玄言詩不同的精神面貌。劉勰說:“殷仲文之孤興,謝叔源(謝混)之閒情,並解散辭體,縹渺浮音,雖滔滔風流而大澆文意。”(《文心雕龍·才略》)所謂“孤興”,即指本詩。因詩中有“獨有清秋日,能使高興盡”之句,故稱。劉勰認為殷仲文、謝混的作品對清談玄理的文體起了瓦解作用,這是對殷仲文作品的積極作用作了充分的肯定。沈約也指出:“仲文始革孫(綽)、許(詢)之風,叔源大變太元之氣。”(《宋書·謝靈運傳論》)他從時間上強調了殷仲文改革玄言詩的開拓作用,從而更突出了他的先驅地位。當然,沈約、劉勰、鍾嶸都忽略了陶淵明,陶淵明在元興二年之前已寫出了好幾首迥異於玄言詩的田園佳作。但是殷仲文在當時地位高,作品易受注意,因而對時人的影響也當較陶公為大。因此,這幾位評論家對殷仲文詩作的地位的評價,基本上還是客觀可信的。

晉書 殷仲文傳

從兄仲堪薦之於會稽王道子,即引為驃騎參軍,甚相賞待。俄轉諮議參軍,後為元顯征虜長史。會桓玄與朝廷有隙,玄之姊,仲文之妻,疑而間之,左遷新安太守。仲文於玄雖為姻親,而素不交密,及聞玄平京師,便棄郡投焉。玄甚悅之,以為諮議參軍。時王謐見禮而不親,卞范之被親而少禮,而寵遇隆重,兼於王、卞矣。玄將為亂,使總領詔命,以為侍中,領左衛將軍。玄九錫,仲文之辭也。初,玄篡位入宮,其床忽陷,群下失色,仲文曰:「將由聖德深厚,地不能載。」玄大悅。以佐命親貴,厚自封崇,輿馬器服,窮極綺麗,後房伎妾數十,絲竹不絕音。性貪吝,多納貨賄,家累千金,常若不足。玄為劉裕所敗,隨玄西走,其珍寶玩好悉藏地中,皆變為土。至巴陵,因奉二後投義軍,而為鎮軍長史,轉尚書。

帝初反正,抗表自解曰:「臣聞洪波振壑,川無恬鱗;驚飆拂野,林無靜柯。何者?勢弱則受制於巨力,質微則無以自保。於理雖可得而言,於臣實非所敢譬。昔桓玄之代,誠復驅逼者眾。至如微臣,罪實深矣,進不能見危授命,亡身殉國;退不能辭粟首陽,拂衣高謝。遂乃宴安昏寵,叨昧偽封,錫文篡事,曾無獨固。名義以之俱淪,情節自茲兼撓,宜其極法,以判忠邪。會鎮軍將軍劉裕匡復社稷,大弘善貸,佇一戮於微命,申三驅於大信,既惠之以首領,又申之以縶維。於時皇輿否隔,天人未泰,用忘進退,是以僶俛從事,自同令人。今宸極反正,唯新告始,憲章既明,品物思舊,臣亦胡顏之厚,可以顯居榮次!乞解所職,待罪私門。違離闕庭,乃心慕戀。」詔不許。

仲文因月朔與眾至大司馬府,府中有老槐樹,顧之良久而嘆曰:「此樹婆娑,無復生意!」仲文素有名望,自謂必當朝政,又謝混之徒疇昔所輕者,並皆比肩,常怏怏不得志。忽遷為東陽太守,意彌不平。劉毅愛才好士,深相禮接,臨當之郡,游宴彌日。行至富陽,慨然嘆曰:「看此山川形勢,當復出一伯符。」何無忌甚慕之。東陽,無忌所統,仲文許當便道修謁,無忌故益欽遲之,令府中命文人殷闡、孔甯子之徒撰義構文,以俟其至。仲文失志恍惚,遂不過府。無忌疑其薄己,大怒,思中傷之。時屬慕容超南侵,無忌言於劉裕曰:「

桓胤、殷仲文乃腹心之疾,北虜不足為憂。」義熙三年,又以仲文與駱球等謀反,及其弟南蠻校尉叔文並伏誅。仲文時照鏡不見其面,數日而遇禍。

仲文善屬文,為世所重,謝靈運嘗云:「若殷仲文讀書半袁豹,則文才不減班固。」言其文多而見書少也。