史料記載

析城山,又名析津山、聖王坪、東坪。 析城山

析城山析城山地表為8.516平方公里亞高山草甸,地下有數量眾多的溶洞景觀和地下河水,是中國華北地區保存最好、具有一定科研價值的封閉式岩溶窪地,屬非常珍貴、不可再生的地質自然遺產。

析城是古老的中華名山。中國最早的地理經典文獻《禹貢》記載了大禹治水時,沿著山脈從西往東,導山疏河經砥柱、析城、至於王屋、太行、恆山,至於碣石。可見析城山之名甚古,幾乎就是伴著中華文明的歷史而來。

析城山西望黃河三門,中流砥柱,東挽王屋太行,拔地起於中原,橫亘大河北岸,俯視中原。華夏遠古城市:夏都斟鄩、商都西豪,周東都洛邑,無不踞其屏下。站立黃河岸邊,舉目北仰王屋、析城,便可見藍天下,群峰間,隱隱約約,是那雲窩霧鄉,濟水源頭,湯王行宮,天地交界。

清末民初國學大師王國維在《今本書紀年疏證》中記述:商湯“二十四年,大旱,王禱於桑林,雨。”桑林在哪裡?清《山西通志》說:“桑林水,導源析城之東麓。”陽城縣古稱獲澤,相傳析城山即是當年湯王祈雨處。千百年來,晉豫間官祀民禱,香火不絕。

地貌特徵

析城山屬典型的喀斯特地質地貌,坪上遍布大大小小的石灰岩溶漏斗,民間有“72個獨龍窩、124個鬼推磨、360個小鐵鍋”之說。山腰多溶洞,最大的溶洞——老洞,可容納萬人以上。每遇降雨,除娘娘池外,其餘的雨水多順“漏斗”滲入地下。權威地質專家推測,坪下可能是一個大魚場。1977年秋,在連續幾天降雨後,析城山根水頭泉的泉水向上冒出2米有餘,成百上千條盲魚從泉眼中躍出,盲魚通體透亮,大的約有尺余小的約有寸許,此奇觀持續1天多時間。來源:中國·陽城旅遊信息網。

地理概況

析城山,是中華名山,山勢為南北走向。主峰海拔1888米。 析城山

析城山析城山奧陶紀岩溶地貌景觀,是在地球漫長的地質歷史發展過程中,多次強烈的造山運動形成的。早在4.8億年前,這裡還是一片汪洋大海,沉積生成了一套厚約450m的可溶性碳酸鹽岩,此後受加里東造山運動的影響,區域整體上升形成高山,隨後長期遭受風化剝蝕及溶蝕作用。到燕山運動的影響,區域發生褶皺和斷裂,隨著古太行山的隆起,位於縣南的析城山等諸山也再次隨之隆起成山。到第三紀的喜馬拉雅造山運動,析城山等諸山又再次繼續隆起,在長期氣候濕熱,降雨量充沛的條件下形成了現在的岩溶地貌景觀。

析城山被造山運動抬升(還有一種觀點為冰川作用形成)後保留下來的岩溶地貌景觀。目前是華北地區保存較好的具有一定科研價值的高山岩溶窪地。屬中國北方地區之唯一的岩溶地質遺蹟和岩溶地貌景觀。不僅具岩溶地質學的科研價值,而且具較高的美學觀賞價值。

景區總體是典型的岩溶地貌景觀,種類繁多,形狀奇特。晉城析城山特別是坪內地形寬緩,坪外峭崖陡壁,是華北地區罕見的岩溶地貌天然博物館。晉城析城山在其中分布有多種岩溶景觀,如高地石灰岩溶丘形成眾多的天然石桌、岩棚等。e其類型有岩溶窪地、孤峰和殘丘、岩溶湖泊、地下河、漏斗、天窗、落水洞、天生橋、溶洞、石芽、溶溝等。晉城析城山因聖王坪內外自然的較大差別,致使其土壤和植被類型截然不同。析城山聖王坪內土壤類型屬於山地草甸土;坪外土壤主要為山地淋溶褐土和山地褐土。

黑龍洞是析城山頂部現存最大的石灰岩溶洞。析城山地下當有更大規模之溶洞,有待開發。當地的民諺這樣描述析城山:析城山上有72個“小鐵鍋”,124個“鬼推磨”,又有三百六十個“獨龍窩”。黑龍洞近通黃河,源如東海。娘娘池為析城山僅有的一處高山湖泊,水面7600平方米。

析城山周邊為峰林幽谷懷抱,林木茂密,內有木本植物350餘種。由於氣候屬於副熱帶與暖溫帶過渡帶,所以析城山周圍植被既有副熱帶植物的種類,又有暖溫帶植物的大多物種,使得此地植物譜系極為豐富。進而為大量植物繁衍生存創造了條件,成為山西省動物種類、數量最多的地區。對析城進行合理開發後,不僅能進一步發揮其旅遊觀賞價值,還可為地質研究提供便利。

歷史文化

析城山是中國最古老的歷史文化名山之一析城山, 析城山

析城山析城山:“山峰四面如城,有東、西、南、北四門分析,故曰析城”,森林植被覆蓋率在90%以上,山秀水美,有“北方張家界”之譽。《竹林紀年》記載:“商湯24年大旱,王禱於桑林(析城山)”,故又稱聖王坪。海拔1889.5米,是山西省僅有的幾塊亞高山草甸之一。

析城山在歷史上的知名度更大程度上依靠商湯祈雨的傳說故事。這在各種文獻資料之中有詳盡的敘述和演繹。比如王國維的《今本竹書紀年疏證》之中記述:“二十四年,大旱。王禱於桑林,雨。二十五年,作《大劐》樂。”桑林在哪裡。清代《山西通志》說:“桑林水,導源析城之東麓。”可為證。

古蹟傳說

析城山景區範圍內可見的古蹟遺址為以下三種類型:湯王廟遺址群落

該遺址群落大致分布在亞高山草甸北部娘娘池東西兩側。西側為宋金以前的舊湯廟遺址。東側湯廟為明清以後當地民間建築。山神廟遺址

其分別位於析城山東、西、南三門位置。道士墓群遺址

其基本集中分布在聖王坪西北部,析城山鄰近娘娘池的山坡地帶。娘娘池:也叫湯王池。位於成湯古廟與成湯東廟之間。“龍窩三百六,一一含甘泉”。唯此毒龍窩積水成天池。相傳,和廟同生,與廟共存,為析城風光增添了美色。

據說:這個毒龍窩原來不存水。窩底平坦,叢生著一層綠油油發光的青草,肉腩腩二指寬,炒菜很好吃,人們叫青光菜。窩的西南角有一眼天井,廟道擋兩根橫木,吊水吃。

在成湯王禱雨有應:落了一場大雨,周圍山坡的地面水奔流而入,泥土糊住天井,水越流越多,變成了一個天池。澄清的池水清沏蕩漾,染來了鳥翔蹀飛。湯王陪娘娘常到池邊遊樂,洗臉、玩水、泳唱。自建廟以後,廟與池相映成趣,人們又改叫娘娘池。

清朝鹹豐初年:陽城旱、蝗、鼠成災,娘娘池漏底,水從坪北麓圪壘洞流出,謠傳是不祥之兆,不久太平軍南來,王發囤參與鬧鹽糧。

廣泛流傳的歷史傳說與地方民俗是景區濃厚人文景觀的底蘊。例如聖王坪上的娘娘池和胭粉花等涉及到湯王娘娘的起居。大量的傳說可以作為旅遊資源加以利用和開發。每年農曆五月十二的湯王廟會,是當地傳承歷史最悠久的地方性民俗節日,他們都是開發析城山旅遊度假區的寶貴資源。

析城山體呈南北走向,長達20公里。主峰海拔1888米,屬太行山脈西南端。岩溶地貌發育,多溶洞、溶蝕窪地、石柱、平谷、岩溶泉等。峰巒挺拔。原始森林茂密,棲有豹、麝、野豬、鹿等禽獸。盛產核桃、木耳、山萸肉、菖蒲等。山頂寬廣,有湯王池,附近建有湯王廟。牧草肥美,水源充足,宜於放牧,出產胭脂花(學名:狼毒花),現闢為析城山牧場。

[胭粉花]學名:狼毒花

析城艷,萬點胭粉花。仲夏時節,聖王坪上,盛開一種俏麗驚目,胭紅粉白的野花。花成蔟狀,每蔟怒放數百朵,爛漫於綠草叢中。清代張域詠此花:"萬斛胭粉種作田,靈花開放碧峰巔。人間未許窺顏色,時有香風落九天。"花性喜野淡,色雖艷而不含香,至今無人引植入"流淌著地下河。地下水一旦湧出地宅,遺落世外。山花不比牡丹貴,超脫塵風尤惹人。傳說此花系湯王娘娘垂淚沾腮滴落花瓣而成,故而叫作胭粉花。花期難永,慕其顏色者須當趁時而訪才得有緣相見。然而王妃鉛華,布衣難羨,胭粉麗色,或有別解。據地方志書記載,明末農民起義,有一支義軍被官兵圍困析城山中。後義軍中叛徒殺害首領投降官府,又引兵圍剿山中義軍。聖王坪上,血浸草莖。前清龐太朴有詩曰"金帛不手委紫陌,花鈿不插泣青娥。"泣淚"青娥",或是義軍眷屬,或是被掠民女,即淚血洗面,胭粉染地,花瓣蕊間,必留怨憤。哎!龍草琪花,玉簟瓊床,泣血衷腸?

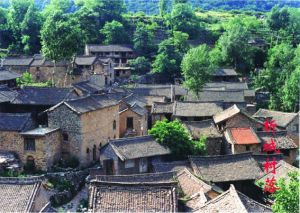

前人李鹹當年游析城,從盤亭徒步東攀。途中所見,"檐皆茅覆,牆盡石甃,居然又一洞天之奇矣。"洞天之內,才會有乾坤世界。並悟得真諦:"天下事者不如見者之實,見者不如聞者之蓄,且留其餘步,以待後者。"析城山的境界,奇不僅在山水,更在能感悟宜留餘地以自處,且留餘地以處人、處事業,處天地萬物的道理。

環境狀況

析城山由於過度放牧,山頂草旬草死土露, 析城山

析城山晉城市政協委員郭天元建議對析城山風景實行保護式開發。首先限制牛羊的放牧數量,特別是羊的數量要嚴格控制,對已破壞地段實施退牧還草和人工種草等,以保證草甸的自然再生能力;同時,加強山頂環境保護,嚴禁汽車、機車等機動車輛上山,可以在山下規劃停車場,讓遊客步行上山,山上可適當養馬,以供遊客騎玩;還要嚴禁遊人亂丟垃圾,建議結合山上天然景觀適當配修一些茅草屋、窩棚等設施,以供遊客休息。

旅遊資源

析城山,位於群山萬壑之中,系中條山山脈東段主峰。它東托砥柱王屋山,南枕鰲背山,西望歷山坪,緊挨小尖山,北臨獲澤河。地勢寬緩廣闊,水源充足,百草覆野,是山西省境內稀有的、面積最大的亞高山草甸,《山西通志》載:“析城山土肥水足,是稀有的一塊天然牧場”析城山雄奇壯美,風光旖旎,風景獨具,遠離城鄉工業區,氣溫屬典型暖溫帶大陸性氣候,日照時間長,無霜期長,是豐富自然資源和農產品生長的優良生態環境。有古松翠柏,奇花異草,上百種天然的中草藥,天然綠色的農產品。旅遊信息

最佳旅遊時間:每年的4-10月。晉城市屬暖溫帶大陸性季風氣候,冬長夏短,氣候溫暖四季分明,雨熱同期。年平均氣溫在年平均氣溫7.9-11.7℃,年平均降水在650毫米左右。景點特色

舊志:山峰頂平、四周如城,有東西南北四門,故名。山體呈南北走向,長達20公里。主峰海拔1888米,屬太行山脈西南端。岩溶地貌發育,多溶洞、溶蝕窪地、石柱、平谷、岩溶泉等。峰巒挺拔。原始森林茂密,棲有豹、麝、野豬等禽獸。盛產核桃、木耳、山萸肉、菖蒲等。山頂寬廣,有湯王池,附近建有湯王廟。牧草肥美,水源充足,宜於放牧。舊志:山東有龍洞,深不可測,曾有人入其中,行二三里,聞水聲奔激,駭而出。景點交通

晉城市區計程車分兩類, 析城山

析城山析城山門票及開放時間

門票及開放時間具體諮詢景點工作人員。

旅遊提示

遇惡劣天氣遠離危險地區,遇到雷雨、颱風、熱帶風暴、土石流、洪水、海嘯等惡劣天氣和自然災害時,應遠離危險地段或危險地區,切勿進入景區規定的禁區內。聽從帶團導遊和旅行社的統一安排和調動,及時採取相關的防護措施,不私自隨處參觀遊玩、脫離旅遊團隊。晉城市主要旅遊景點

| 概況 | 晉城地處山西省東南部,位於太行、太岳山南端,小條山北麓,居於澤州盆地中央。晉城市古稱"澤州",歷史悠久,據史書記載, 可上溯至上古"三皇"時代。境內至今仍傳有"軒轅訪道"、"堯畿禹遠"之所。晉城市山川秀麗,古蹟甚多, 以古建築為主體的人文旅遊資源和以太行風光為代表的自然旅遊資源現有很高的遊覽價值。目前,晉城市文物總量6767處,國家級重點文物保護單位66處、省級保護單位23處、市級文物保護單位512處,市級及市級以上文物保護單位總計601處。據統計,晉城市現存宋金以前的地面木結構古建築占全國同時期的1/3,居全國之冠。相當數量的古建築具有保存較完整、群體結構好,附屬文物多,地理環境美等特點。如晉城郊區的青蓮寺、玉皇廟、崇壽寺、白石先生洞,高平的開化寺、仙翁廟、遊仙寺,陵川的真澤宮、昭慶院、崇安寺,陽城的海會寺、壽聖寺等。境內山地較多、泉洞奇特。較為著名的有沁水的歷山、陽城的蟒河、高平的羊頭山、陵川的佛子山等。 其它諸如沁水的白雲洞、南澤仙洞,陽城的靈泉洞、延河泉、蟒河泉。陵川的黃崖洞等景色各異、形象生動、美不勝收。 |

| 景點 | 古堡湘峪村 | 鐵佛寺 | 白雲洞 | 北吉祥寺 | 南吉祥寺| 長平之戰遺址 | 崇壽寺 | 崔府君廟 | 岱廟 | 定林寺 | 東峽景區 | 東嶽廟 | 二仙宮 | 二仙觀 | 佛子山 | 青蓮寺 | 海會寺 | 黃圍山 | 澗河狩獵區 | 金峰寺 | 景德橋 | 開化寺 | 山山岩景區 | 陵川縣紅葉 | 棋子山 | 聖姑廟 | 湯王廟 | 西峽景區 | 仙翁廟 | 炎帝陵 | 羊頭山石窟 | 遊仙寺 | 玉皇廟 | 資聖寺 | 皇城相府—陳廷敬府第 | 崇明寺 | 龍巖寺 | 歷山國家級自然保護區 |蟒河獼猴自然保護區 | 王莽嶺 |陵川鳳凰歡樂谷 | 澤州縣珏山 | 澤州縣山里泉 | 仙翁廟 | 砥洎城| 析城山 | 雲蒙山 | 拴驢泉 | 定林寺 |錫崖溝| 真澤宮 | 昭慶院 | |

山西名山漫話(二)

| 山西山地廣闊,且其中名山尤多。清光緒年間延聘名儒王軒、楊篤、楊深秀等編纂的《山西通志》中即曾說過:“晉,古稱負險用武之國,左太行,右大河,南連孟、懷,北通朔漠。其間名山大川,縱橫條貫,磅礴數千里,周回十餘郡,言形勝者,必首及焉。”在山西這塊古老土地上,名山文化不但歷史悠久,而且類型豐富多彩。 |