歷史發展

木蘭文化之源

木蘭文化之源 木蘭文化始於漢代,傳播於魏晉南北朝時期,形成和盛行於隋朝時代。由於木蘭系過往者,所以再度被提起時,就有一些考訂的成分夾雜其間。

南朝陳代、收錄起漢訖陳的《古今樂錄》則曰:“木蘭,不知名”。

晉宋之際的何承天也曾提及木蘭。此時木蘭的故事和其包含的社會思想內容已經引起了最高統治者的注意。

《南齊書·州郡志》載,南齊朝廷曾在司州安蠻左郡設木蘭縣。南齊朝廷此舉的目的,蓋因木蘭動人事跡的累世褒譽,且已演化成一種民族精神的偶像,可為統治者所用,故以其名設縣追念褒揚,以激勵來者。

到近現代,隨著中國人民反對外來帝國主義和國內反動派統治的全面展開,木蘭文化被賦予了全新內容。木蘭由“節女”、“貞女”的傳統形象升華為一個民族英雄。

1950年,韓戰爆發,中國人民志願軍赴朝參戰。著名表演藝術家常香玉的一出豫劇《花木蘭》,給“最可愛的人”送去了高質的精神食糧。朝鮮三千里江山,那盪氣迴腸的“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江。保和平,衛祖國,就是保家鄉”的激越唱詞,生動表達了“家國情懷”。

十年動亂的文化虛無年代,作為木蘭文化的一些傳統表現形式都被視作封建迷信而遭清除。黨的十一屆三中全會以後,隨著春回大地、萬物復甦,木蘭文化的發展重又走上健康正常的軌道。

20世紀80年代,由湖北省、武漢市和原黃陂縣的15個單位聯合發起的在木蘭故里“修木蘭勝景、揚木蘭精神”的活動,奏響了木蘭文化復興的序曲。據明人焦紱在其《焦氏筆乘》中說:“花木蘭,朱氏女子,代父從征。今黃州黃陂縣北七十里,即隋木蘭縣。有木蘭山、將軍冢、忠烈廟,足以補《樂府題解》之缺。”花木蘭成了湖北黃陂區木蘭文化的亮點,近年來國家非常重視非物質文化遺址根據歷代考證黃陂木蘭文化列為重點文物保護對象。

20世紀90年代以來,隨著改革不斷深入和社會主義市場經濟的確立,人們開始意識到,木蘭文化不單只是一個教化體系,它還是一份久釀奇香的文化資源。這就開始了木蘭文化的流變。既有承襲、發展,又有創新。其時河南虞城營部鎮為木蘭廟砌建碑樓;安徽亳州為木蘭雕塑大理石雕像,並擬重建“孝烈將軍祠”;陝西延安重修木蘭陵園;武漢市黃陂區大規模修葺木蘭殿宇等。

1999年以來,黃陂舉行了四屆“中國武漢木蘭文化節”,更是“木蘭文化搭台,經貿唱戲”的新的有益嘗試。海內外群賢畢至,少長鹹集,使木蘭文化得到一次新時代包裝下的巨大弘揚。

近年,隨著美國製作的卡通片《花木蘭》熱映全球,木蘭文化藉助高科技手段在異域更廣闊的範圍內獲得了更深刻、更有啟迪意義的發展契機。這也是木蘭文化發展前景廣闊的良好兆象和潛藏無窮魅力與能量的生動體現。

形成

政治方面

花木蘭卡通片精彩劇照

花木蘭卡通片精彩劇照 木蘭縣雖曾一度易名,但隋開皇十八年詔命在原地復稱此名。表明最高統治者的再度重視。如果說南齊只是一個割據一方的局部政權,隋王朝就已是威震九州的大一統了。唐初尚追敕木蘭“忠孝勇烈”諡號。黃陂木蘭山上仍存的木蘭將軍坊背面刻勒“忠孝勇節(烈)”便是證據。

文學藝術方面

描寫和謳歌木蘭動人事跡的詩歌、遊記、散文等作品大量出現,流播古今,影響深廣。

社會方面

許多地方在譜寫木蘭時代樂章的同時,又開始爭認木蘭是自己家鄉的人,既表達了廣大人民民眾對她的崇敬與仰慕,又加速了木蘭精神的傳揚,同時還反映出木蘭文化的形成有著廣泛的社會民意基礎,以河南虞城、陝西延安、安徽亳州和湖北黃陂等地爭認尤甚。

黃陂是當時朝廷確認的木蘭的故鄉,所以在此過程中一直獨步風騷。加上河北完縣與福建甫田等有與木蘭相關遺蹟的地方,客觀上構成了幾處重要的木蘭文化形成源、傳播源。

宗教方面

不少地方都為木蘭建祠立廟樹坊祭祀。民間民俗和木蘭相關活動也為之興起。在考證木蘭其人的真實性時,有人曾把這種木蘭勝跡的泛布作為木蘭是虛擬形象的重要論證依據。現在情況已經梳理清楚,廣為其建祠立廟樹坊都是在隋唐時期,與木蘭的生存時代相距較遠。這些建築於隋唐時期的廟、祠、碑、坊,與木蘭故里和墓葬等原生遺蹟相對應,構成遍布神州大地關於木蘭的次生遺蹟,成為後世各代感受木蘭事跡和傳承木蘭文化的精神物象。

基本內容

豫劇《花木蘭》

豫劇《花木蘭》 1、效忠國家的犧牲精神;

2、愛家敬長的道德情操;

3、剛健有為、自強不息的奮鬥氣節;

4、巾幗不讓鬚眉,以行動謀求平等的反封建意識;

5、有膽有識、競爭創新的開拓觀念;

6、正視困難、戰勝困難的雄略心境;

7、淡泊名利、無私奉獻的高潔品格。它與中國傳統文化“堅忍進取,重德重生,崇古重老,家庭本位”的價值取向相符相應,極具東方人倫之美,揭示了中華民族綿亘久長,生生不息的隱秘所在。

表現形式

文學藝術

文學藝術始終是播揚木蘭文化的重要表現方式。以詩歌、散文、遊記等居多。

晚唐會昌二年,杜牧登木蘭山,謁木蘭廟,揮毫寫下《題木蘭廟》。詩云:“彎弓征戰作男兒,夢裡曾經與畫眉;幾度思歸還把酒,拂雲堆上祝明妃。”

白居易賦贊“膩如玉脂塗朱粉,光似金刀剪紫霞。從此時時春夢裡,映添一枝木蘭花。”

明代徐渭還編寫了雜劇《雌木蘭》(又名《代父從軍》),劇中主人名“花木蘭”。

清乾隆皇帝也有關於木蘭的遺墨:"“克敵垂成不受勛,飄然巾幗是將軍。一般過客留吟句,絕勝江南蘇小墳。”

明、清以後,小說亦是重要的表現形式。明萬曆三十六年(1608年),時任都察院右御史和遼東巡撫的張濤,奏疏朝廷,請擴建黃陂木蘭坊及木蘭山其他廟宇,使木蘭山古建築群的建設達到高潮。壘砌時不著一泥一漿,天然渾成,頗具簡約之美,被譽為:木蘭乾砌“。

宋代鴻儒程大昌在所著《流繁露》中記曰:“觀杜牧此詩,既有廟貌,又曾作女郎,則誠有其人矣,異哉!”

《黃陂縣誌》載《游木蘭山記》曰:“今古墓儼然,山麓里人歲操壺酒、豚蹄以奠。其為故里,復奚疑哉”。

安徽亳州史記載,清康熙十二年(1673年)仲春重修《孝烈將軍祠碑》寫道:“閱本集與涌幢諸書,知孝烈家世亳州,以閨閣之秀,代父從戎”。

宗教活動

廟會

體現木蘭山宗教活動形式的,主要是每年的各種廟會。由於木蘭山佛道兩教同在一山,供祀的帝王聖賢、真君女神菩薩多,所以每年的各種廟會,在木蘭山要舉行數十次。這些廟會是:正月初九的玉皇會,二月、六月、冬月十九的觀音會,四月、臘月初八的如來會,四月八日的木蘭生辰,四月二十八的藥王會,五月二十二的財神會,七月三十的地藏會,農曆八月的亮子會,九月初九的斗姆會,臘月二十九的華嚴會。

經書

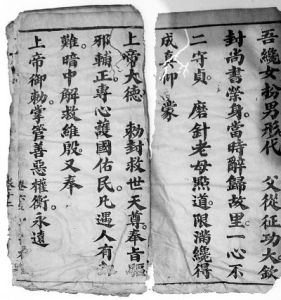

《木蘭忠烈將軍救世真經》

《木蘭忠烈將軍救世真經》 2012年歲末,新洲藏家李森林淘到一冊《木蘭忠烈將軍救世真經》。《木蘭忠烈將軍救世真經》,為雕版木刻,寬12厘米,長25厘米,邊角有些破損。封底顯示是民國丙辰年(1916年),由一個名叫“孫業槐”的人出資刊印,木刻的雕版留存在一個名叫“積萬堂”的地方。

這本距今接近100年的冊子,提及花木蘭“乃是天上將星,自昔降生唐代,朱宅脫化女身”。父名朱壽甫,為朝廷節度使,母親趙氏夫人,其兄打仗犧牲,小弟還是一個幼兒,又恰逢突厥作亂,唐王召父領兵,父衰難勝其任,於是她“女扮男形,代父從征”,從而成為“女中傑士,天上真仙”。其神仙封號是“救世天尊”,“奉旨驅邪輔正,專心護國佑民,凡遇人有劫難,暗中解救維殷”,然後“掌管善惡權衡”。

該《真經》的主要內容,摘取於清代出版的《木蘭奇女傳》(1893年品文堂出版)。不過,有些細節稍有差異,比如,《奇女傳》中,花木蘭沒有兄弟,她的父親名叫朱天祿。

木蘭山文化研究專家黎世炎稱:可以肯定,這是道教的經書,目的是勸人向善。

文學作品

1、《木蘭辭》南北朝民歌

2、《題木蘭廟》大詩人杜牧登木蘭山,謁木蘭廟,揮毫寫下的著名詩篇。

3、《雌木蘭》(又名《代父從軍》)明代徐渭編寫的雜劇。

4、《花木蘭》,豫劇。