地理簡介

春秋鄉

春秋鄉歷史沿革

春秋鄉政府人員

春秋鄉政府人員民國28年全縣實行保甲制,本鄉為當時舒城縣54鄉之一,名為曹家河鄉;1949年1月22日後,本鄉屬南港區曹家河鄉,1949年5月1日後,本鄉將保、甲改為村、組;1950年因土地改革和社會主義建設的需要,區鄉範圍減小,隸屬關係也有所調整,成立楓香樹區,本鄉原楓香樹為楓香樹鄉(駐地楓香樹街),原曹家河鄉分為倉房鄉(駐地倉門口)、三灣鄉(駐地白雲庵)和金沖鄉(駐地黃泥坎),同屬楓香樹區;

1952年,為適應農業合作化的需要,進一步縮小鄉的範圍,本鄉分屬夾河鄉(歸南港區)、萬善鄉(駐地郭三房)、倉房鄉、金沖鄉、新街鄉、楓香樹鄉。1956年,舒城縣區劃調整,本鄉重為楓香樹鄉(歸河棚區)曹家河鄉(歸南港區);1957年,為適應農業合作化需要,全縣撤區建7個指導組,本鄉屬南港指導組曹家河鄉;1958年,撤鄉建人民公社,本鄉原楓香樹屬湯池人民公社,曹家河鄉改為春秋人民公社(屬梅河區);1961年,根據農業生產的需要,人民公社再次劃小,本鄉重又劃為楓香樹人民公社(為河棚區)和春秋人民公社(歸曹家河區);1964年撤銷曹家河區建制,春秋人民公社重屬南港區,楓香樹人民公社隸屬關係未變;

1969年,撤區、並社、並隊,本鄉原楓香樹人民公社撤銷(歸湯池人公社),春秋公社建置未變;1972年,建區、劃社、劃隊,恢複本鄉境內楓香樹人民公社(屬河棚區),春秋人民公社隸屬關係未變;1983年10月改人民公社為鄉鎮,更名後的楓香樹鄉和春秋鄉隸屬關係不變;1992年,撤區並鄉,原楓香樹鄉撤銷,併入春秋鄉,成立新的春秋鄉;2003年、2005年兩次舒城縣鄉鎮區劃調整,本鄉區劃均未變動。

行政區劃

春秋鄉——華蓋山

春秋鄉——華蓋山愛心活動

春秋鄉向四川災區捐款活動

春秋鄉向四川災區捐款活動2008年5月19日,春秋鄉召開了由全體鄉村幹部、鄉直單位負責人、全鄉私營企業法人代表、全體鄉村醫生、各學校校長等200多人參加的向四川災區捐款活動。共籌得捐款57790元。這是春秋鄉向災區捐獻的第一批資金,春秋鄉將繼續開展向災區獻愛心活動。

2007年8月,春秋鄉召開了關愛留守兒童工作動員大會,在全鄉召集有愛心的留守婦女充當留守兒童的愛心媽媽,共聘請了300名愛心媽媽。春秋鄉婦聯和鄉關工委對全鄉的留守兒童開展了調查摸底。在鄉黨委政府的高度重視下,以鄉成立了關愛留守兒童組織―“關愛工作團”,工作團成員們深入各村開展工作,動員有一定文化和經濟實力的年輕媽媽充當留守兒童的“愛心媽媽”。為此,鄉政府還制定了愛心媽媽活動細則,明確職責、任務、服務原則、服務內容等,規範了愛心媽媽的工作內容。讓留守兒童們感到心有人愛、身有人護、難有人幫,使全鄉關愛留守兒童工作真正落到了實處。

行政措施

舒城縣副縣長韓鋒來春秋鄉視察工作

舒城縣副縣長韓鋒來春秋鄉視察工作為使討論真正取得實效,鄉班子成員分成三個組,主要領導每人帶一個組,深入民眾,掌握民意;走訪企業,求計問策;訪賢問能,徵求妙方。並在鄉村幹部中開展“四起四常”活動。一是把腳踏車騎起來,常奔走田間地頭、村組農戶,使幹群關係熱起來。二是把電話打起來,常聯繫知名人士,把支持春秋發展的信息、項目爭取過來。三是把書看起來,常徜徉在書海中,把新理論、新知識學起來。四是把心談起來,常溝通思想,把工作熱情調動起來。

通過廣泛深入地調查研究,共撰寫調研報告20多篇,心得體會50多篇,收集有價值建議20多條。對在大討論中查擺出來的民眾關注的熱點問題,制定了可操作性的整改措施,並製作了整改台帳。鄉人大為此成立了效能建設辦公室,對各單位整改情況一月一公布,獎懲一月一兌現。鄉領導幹部就分管的工作制定了具體的年度工作目標,做到每個月對照目標檢查一下工作進度。

文化教育

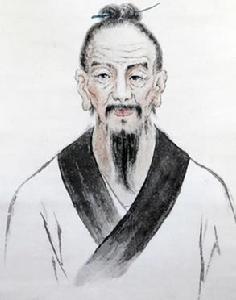

春秋鄉—文翁畫像

春秋鄉—文翁畫像建文翁廣場,立文翁像,不僅僅是文翁中學和春秋鄉的一件大事,也是全舒城縣教育史上的一件大事,更是舒城縣文翁研究史上的一件大事。它一方面體現了政府尊重傳統、重視教育的執政理念,重視和保護非物質文化遺產的執政品位,另一方面也體現了文翁中學、春秋鄉乃至全舒城縣重教興學的深厚文化積澱和濃厚文化氛圍,再一方面,它的落成也體現了全舒城縣人民對文翁的無限緬懷,體現了文翁的興學精神和理念在2000多年後的今天仍然閃耀著智慧和創新的光芒。文翁中學,借文翁廣場落成之機,充分發揮文翁的影響力,提高學校的辦學品位,擴大學校的辦學影響。

工作重點

春秋鄉突出鄉情確定2008年工作重心:一、是計畫生育。該鄉把計生工作作為當前全鄉的頭等大事,組建了計生專抓班子,抽調業務精、能力強的人員,進一步充實計生工作隊伍,改進計生工作方法,並結合村級換屆,把村幹部在計生工作中的表現和實績作為考核的一項重要依據,力爭今年計生工作取得突破。二、是招商引資。該鄉將招商重點放在加工和旅遊等產業上,創新招商方式,最佳化發展環境,實行目標責任制和重獎重懲。三、是環境保護。原則上一律不再新批採石、輪窯等嚴重破壞生態環境的企業,2008年環境整治的重點是結合春秋山石料資源整合,關停年產10萬噸以下的小型採石企業。

旅遊景點

春秋鄉—春秋山

春秋鄉—春秋山六安鄉鎮(二)

| 主要是詳細介紹福建的各鄉鎮情況,使搜尋者一目了然,了解當地的風俗民情。 |