作品概況

作品名稱:我的祖母之死創作年代:民國時期

作者:徐志摩

作品體裁:散文

作品原文

一“一個單純的孩子,過他快活的時光,興匆匆的,活潑潑的,何嘗識別生存與死亡?”這四行詩是英國詩人華茨華斯(WilliamWordsworth)一首有名的小詩叫做“我們是七人”(WeareSeven)的開端,也就是他的全詩的主意。這位愛自然,愛兒童的詩人,有一次碰著一個八歲的小女孩,發鬈蓬鬆的可愛,他問她兄弟姊妹共有幾人,她說我們是七個,兩個在城裡,兩個在外國,還有一個姊妹一個哥哥,在她家裡附近教堂的墓園裡埋著。但她小孩的心理,卻不分清生與死的界限,她每晚攜著她的乾點心與小盤皿,到那墓園的草地里,獨自的吃,獨自的唱,唱給她的在土堆里眠著的兄姊聽,雖則他們靜悄悄的莫有迴響,她爛漫的童心卻不曾感到生死間有不可思議的阻隔;所以任憑華翁多方的譬解,她只是睜著一雙靈動的小眼,回答說:“可是,先生,我們還是七人。”

二

其實華翁自己的童真。也不讓那小女孩的完全:他曾經說“在孩童時期,我不能相信我自己有一天也會得悄悄的躺在墳里,我的骸骨會得變成塵土。”又一次他對人說“我做孩子時最想不通的,是死的這回事將來也會得輪到我自己身上。”孩子們天生是好奇的,他們要知道貓兒為什麼要吃耗子,小弟弟從哪裡變出來的,或是究竟先有雞還是先有雞蛋;但人生最重大的變端——死的現象與實在,他們也只能含糊的看過,我們不能期望一個個小孩子們都是搔頭窮思的丹麥王子。他們臨到喪故,往往跟著大人啼哭;但他只要眼淚一乾,就會到院子裡踢毽子,趕蝴蝶,就使在屋子裡長眠不醒了的是他們的親爹或親娘,大哥或小妹,我們也不能盼望悼死的悲哀可以完全翳蝕了他們稚羊小狗似的歡欣。你如其對孩子說,你媽死了,你知道不知道——他十次里有九次只是對著你發獃;但他等到要媽叫媽,媽偏不應的時候,他的嫩頰上就會有熱淚流下。但小孩天然的一種表情,往往可以給人們最深的感動。我生平最忘不了的一次電影,就是描寫一個小孩愛戀已死母親的種種天真的情景。她在園裡看種花,園丁告訴她這花在泥里,澆下水去,就會長大起來。那天晚上天下大雨,她睡在床上,被雨聲驚醒了,忽然想起園丁的話,她的小腦筋里就發生了絕妙的主意。她偷偷的爬出了床,走下樓梯,到書房裡去拿下桌上供著的她死母的照片,一把揣在懷裡,也不顧傾倒著的大雨,一直走到園裡,在地上用園丁的小鋤掘鬆了泥土,把她懷裡的親媽,謹慎的取了出來,栽在泥里,把松泥掩護著;她做完了工就蹲在那裡守候——一個三四歲的女孩,穿著白色的睡衣,在深夜的暴雨里,蹲在露天的地上,專心篤意的盼望已經死去的親娘,像花草一般,從泥土裡髮長出來!

三

我初次遭逢親屬的大故,是二十年前我祖父的死,那時我還不滿六歲。那是我生平第一次可怕的經驗,但我追想當時的心理,我對於死的見解也不見得比華翁的那位小姑娘高明。我記得那天夜裡,家裡人吩咐祖父病重,他們今夜不睡了,但叫我和我的姊妹先上樓睡去,回頭要我們時他們會來叫的。我們就上樓去睡了,底下就是祖父的臥房,我那時也不十分明白,只知道今夜一定有很怕的事,有火燒、強盜搶、做怕夢,一樣的可怕。我也不十分睡著,只聽得樓下的急步聲、碗碟聲、喚婢僕聲、隱隱的哭泣聲,不息的響音。過了半夜,他們上來把我從睡夢裡抱了下去,我醒過來只聽得一片的哭聲,他們已經把長條香點起來,一屋子的煙,一屋子的人,圍攏在床前,哭的哭,喊的喊,我也捱了過去,在人叢里偷看大床里的好祖父。忽然聽說醒了醒了,哭喊聲也歇了,我看見父親爬在床里,把病父抱持在懷裡,祖父倚在他的身上,雙眼緊閉著,口裡銜著一塊黑色的藥物他說話了,很輕的聲音,雖則我不曾聽明他說的什麼話,後來知道他經過了一陣昏暈,他又醒了過來對家人說:“你們吃嚇了,這算是小死。”他接著又說了好幾句話,隨講音隨低,呼氣隨微,去了,再不醒了,但我卻不曾親見最後的彌留,也許是我記不起,總之我那時早已跪在地板上,手裡擎著香,跟著大眾高聲的哭喊了。

四

此後我在親戚家收殮雖則看得不少,但死的實在的狀況卻不曾見過。我們念書人的幻想力是比較的豐富,但往往因為有了幻想力,就不管生命現象的實在,結果是書呆子,陸放翁說的“百無一用是書生”。人生的範圍是無窮的:我們少年時精力充足什麼都不怕嘗試,只愁沒有出奇的事情做,往往抱怨這宇宙太窄,青天太低,大鵬似的翅膀飛不痛快,但是……但是平心的說,且不論奇的、怪的、特別的、離奇的,我們姑且試問人生里最基本的事實,最單純的、最普遍的、最平庸的、最近人情的經驗,我們究竟能有多少的把握,我們能有多少深徹的了解,我們是否都親身經歷過?譬如說:生產、戀愛、痛苦、悲、死、妒、恨、快樂、真疲倦、真飢餓、渴、毒焰似的渴、真的幸福、凍的刑罰、懺悔,種種的情熱。我可以說,我們平常人生觀、人類、人道、人情、真理、哲理、本能等等名詞不離口吻的念書人們,什麼文學家,什麼哲學家——關於真正人生基本的事實的實在,知道的——恐怕是極微至鮮,即使不等於圓圈。我有一個朋友,他和他夫人的感情極厚,一次他夫人臨到難產,因為在外國,所以進醫院什麼都得他自己照料,最後醫生宣言只有用手術一法,但性命不能擔保,他沒有法子,只好和他半死的夫人訣別(解剖時親屬不準在旁的)。滿心毒魔似的難受,他出了醫院,走在道上,走上橋去,像得了離魂病似的,心脈舂臼似的跳著,最後他聽著了教堂和緩的鐘聲,他就不自主的跟著鐘聲,進了教堂,跟著在做禮拜的跪著、禱告、懺悔、祈求、唱詩、流淚(他並不是信教的人),他這樣的捱過時刻,後來迴轉醫院時,一步步都是慘酷的磨難,比上行刑場的犯人,加倍的難受,他怕見醫生與看護婦,仿佛他的命運是在他們的手掌里握著。事後他對人說“我這才知道了人生一點子的意味!”

五

所以不曾經歷過精神或心靈的大變的人們,只是在生命的戶外徘徊,也許偶爾猜想到幾分牆內的動靜,但總是浮的淺的,不切實的,甚至完全是隔膜的。人生也許是個空虛的幻夢,但在這幻象中,生與死,戀愛與痛苦,畢竟是陡起的奇峰,應得激動我們徬徨者的注意,在此中也許有可以感悟到一些幻里的真,虛中的實,這浮動的水泡不曾破裂以前,也應得飽吸自由的日光,反射幾絲顏色!我是一隻不羈的野駒,我往往縱容想像的猖狂,詭辯人生的現實;比如憑藉凹折的玻璃,覺察當前景色。但時而復再,我也能從煩囂的雜響中聽出清新的樂調,在眩耀的雜彩里,看出有條理的意匠。這次祖母的大故,老家庭的生活,給我不少靜定的時刻,不少深刻的反省。我不敢說我因此感悟了部分的真理,或是取得了苦幹的智慧;我只能說我因此與實際生活更深了一層的接觸,益發激動我對於人生種種好奇的探討,益發使我驚訝這迷謎的玄妙,不但死是神奇的現象,不但生命與呼吸是神奇的現象,就連日常的生活與習慣與迷信,也好像放射著異樣的光閃,不容我們擅用一兩個形容詞來概狀,更不容我們昌言什麼主義來抹煞——一個革新者的熱心,碰著了實在的寒冰!

六

我在我的日記里翻出一封不曾寫完不曾付寄的信,是我祖母死後第二天的早上寫的。我時在極強烈的極鮮明的時刻內,很想把那幾日經過感想與疑問,痛快的寫給一個同情的好友,使他在數千里外也能分嘗我強烈的鮮明的感情。那位同情的好友我選中了通伯①。但那封信卻只起了一個呆重的頭,一為喪中忙,二為我那時眼熱不耐用心,始終不曾寫就,一直挨到現在再想補寫,恐怕強烈已經變弱,鮮明已經透暗,逃亡的囚逋,不易追獲的了。我現在把那封殘信錄在這裡,再來追摹當時的情景。通伯(註:通伯,即陳源,也就是西瀅):我的祖母死了!從昨夜十時半起,直到現在,滿屋子只是號啕呼搶的悲音,與和尚、道士、女僧的禮懺鼓磬聲。二十年前祖父喪時的情景,如今又在眼前了。忘不了的情景!你願否聽我講些?我一路回家,怕的是也許已經見不到老人,但老人卻在生死的交關仿佛存心的彌留著,等待她最鍾愛的孫兒——即不能與他開言訣別,也使他尚能把握她依然溫曖的手掌,撫摩她依然跳動著的胸懷,凝視她依然能自開自闔雖則不再能表情的目睛。她的病是腦充血的一種,中醫稱為“卒中”(最難救的中風)。她十日前在暗房裡躓仆倒地,從此不再開口出言,登仙似的結束了她八十四歲的長壽,六十年良妻與賢母的辛勤,她現在已經永遠的脫辭了煩惱的人間,還歸她清淨自在的來處。我們承受她一生的厚愛與蔭澤的兒孫,此時親見,將來追念,她最後的神化,不能自禁中懷的摧痛,熱淚暴雨似的盆涌,然痛心中卻亦隱有無窮的讚美,熱淚中依稀想見她功成德備的微笑,無形中似有不朽的靈光,永遠的臨照她綿衍的後裔……

七

舊曆的乞巧那一天,我們一大群快活的遊蹤,驢子灰的黃的白的,轎子四個腳夫抬的,正在山海關外紆迴的、曲折的繞登角山的棲賢寺,面對著殘圯的長城,巨蟲似的爬山越嶺,隱入煙靄的迷茫。那晚回北戴河海濱住處,已經半夜,我們還打算天亮四點鐘上蓮峰山去看日出,我已經快上床,忽然想起了,出去問有信沒有,聽差遞給我一封電報,家裡來的四等電報。我就知道不妙,果然是“祖母病危速回”!我當晚就收拾行裝,趕早上六時車到天津,晚上才上津浦快車。正嫌路遠車慢,半路又為水發沖壞了軌道過不去,一停就停了十二點鐘有餘,在車裡多過了一夜,直到第三天的中午方才過江上滬寧車。這趟車如其準點到上海,剛好可以接上滬杭的夜車,誰知道又誤了點,誤了不多不少的一分鐘,一面我們的車進站,他們的車頭嗚的一聲叫,別斷別斷的去了!我若然是空身子,還可以冒險跳車,偏偏我的一雙手又被行李雇定了,所以只得定著眼睛送它走。

所以直到八月二十二日的中午我方才到家。我給通伯的信說“怕是已經見不著老人”,在路上那幾天真是難受,縮不短的距離沒有法子,但是那急人的水發,急人的火車,幾面湊攏來,叫我整整的遲一晝夜到家!試想病危了的八十四歲的老人,這二十四點鐘不是容易過的,說不定她剛巧在這個期間內有什麼動靜,那才叫人抱憾哩!但是結果還算沒有多大的差池——她老人家還在生死的交關等著!

八

奶奶——奶奶——奶奶!奶——奶!你的孫兒回來了,奶奶!沒有回音。老太太闔著眼,仰面躺在床里,右手拿著一把半舊的雕翎扇很自在的扇動著。老太太原來就怕熱,每年暑天總是扇子不離手的,那幾天又是特別的熱。這還不是好好的老太太,呼吸頂勻淨的,定是睡著了,誰說危險!奶奶,奶奶!她把扇子放下了,伸手去摸著頭頂上掛著的冰袋,一把抓得緊緊的,呼了一口長氣,像是暑天趕道兒的喝了一碗涼湯似的,這不是她明明的有感覺不是?我把她的手拿在我的手裡,她似乎感覺我手心的熱,可是她也讓我握著,她開眼了!右眼張得比左眼開些,瞳子卻是發獃,我拿手指在她的眼前一挑,她也沒有瞬,那準是她瞧不見了——奶奶,奶奶,——她也真沒有聽見,難道她真是病了,真是危險,這樣愛我疼我寵我的好祖母,難道真會得……我心裡一陣的難受,鼻子裡一陣的酸,滾熱的眼淚就迸了出來。這時候床前已經擠滿了人,我的這位,我是那位,我一眼看過去,只見一片慘白憂愁的面色,一雙雙裝滿了淚珠的眼眶。我的媽更看的憔悴。她們已經伺候了六天六夜,媽對我講祖母這回不幸的情形,怎樣的她夜飯前還在大廳上吩咐事情,怎樣的飯後進房去自己擦臉,不知怎樣的閃了下去,外面人聽著響聲才進去,已經是不能開口了,怎樣的請醫生,一直到現在還沒有轉機……

一個人到了天倫骨肉的中間,整套的思想情緒,就變換了式樣與顏色。你的不自然的口音與語法沒有用了;你的耀眼的袍服可以不必穿了;你的潔白的天使的翅膀,預備飛翔出人間到天堂的,不便在你的慈母跟前自由的開豁;你的理想的樓台亭閣,也不輕易的放進這二百年的老屋;你的佩劍、要寨、以及種種的防禦,在爭競的外界即使是必要的,到此只是可笑的累贅。在這裡,不比在其餘的地方,他們所要求於你的,只是隨熟的聲音與笑貌,只是好的,純粹的本性,只是一個沒有斑點子的赤裸裸的好心。在這些純愛的骨肉的經緯中心,不由得你不從你的天性里抽出最柔糯亦最有力的幾縷絲線來加密或是縫補這幅天倫的結構。所以我那時坐在祖母的床邊,念著兩朵熱淚,聽母親敘述她的病況,我腦中發生了異常的感想,我像是至少逃回了二十年的光陰,正如我膝前子侄輩一般的高矮,回復了一片純樸的童真,早上走來祖母的床前,揭開帳子叫一聲軟和的奶奶,她也回叫了我一聲,伸手到里床去摸給我一個蜜棗或是三片狀元糕,我又叫了一聲奶奶,出去玩了,那是如何可愛的辰光,如何可愛的天真,但如今沒有了,再也不回來了。現在床里躺著的,還不是我的親愛的祖母,十個月前我伴著到普陀登山拜佛清健的祖母,但現在何以不再答應我的呼喚,何以不再能表情,不再能說話,她的靈性哪裡去了,她的靈性哪裡去了?

九

一天,一天,又是一天——在垂危的病塌前過的時刻,不比平常飛駛無礙的光陰,時鐘上同樣的一聲的嗒,直接的打在你的焦急的心裡,給你一種模糊的隱痛——祖母還是照樣的眠著,右手的脈自從起病以來已是極微僅有的,但不能動彈的卻反是有脈的左側,右手還是不時在揮扇,但她的呼吸還是一例的平勻,面容雖不免瘦削,光澤依然不減,並沒有顯著的衰象,所以我們在旁邊看她的,差不多每分鐘都盼望她從這長期的睡眠中醒來,打一個呵欠,就開眼見人,開口說話——果然她醒了過來,我們也不會覺得離奇,像是原來應當似的。但這究竟是我們親人絕望中的盼望,實際上所有的醫生,中醫、西醫、針醫,都已一致的回絕,說這是“不治之症”。中醫說這脈象是憑證,西醫說腦殼裡血管破裂,雖則植物性機能——呼吸、消化——不曾停止,但言語中樞已經斷絕——此外更專門更玄學更科學的理論我也記不得了。所以暫時不變的原因,就在老太太本來的體元太好了,拳術家說的“一時不能散工”,並不是病有轉機的兆頭。

我們自己人也何嘗不明白這是個絕症;但我們卻總不忍自認是絕望:這“不忍”便是人情。我有時在病榻前,在淒悒的靜默中,發生了重大的疑問。科學家說人的意識與靈感,只是神經系最高的作用,這複雜,微妙的機械,只要部分有了損傷或是停頓,全體的動作便發生相當的影響;如其最重要的部分受了擾亂,他不是變成反常的瘋癲,便是完全的失去意識。照這一說,體即是用,離了體即沒有用;靈魂是宗教家的大謊,人的身體一死什麼都完了。這是最乾脆不過的說法,我們活著時有這樣有那樣已經健夠麻煩,盡夠受,誰還有興致,誰還願意到墳墓的那一邊再去發生關係,地獄也許是黑暗的,天堂是光明的,但光明與黑暗的區別無非是人類專擅的假定,我們只要擺脫這皮囊,還歸我清靜,我就不願意頭戴一個黃色的空圈子,合著手掌跪在雲端里受罪!

再回到事實上來,我的祖母——一位神智最清明的老太太——究竟在哪裡?我既然不能斷定因為神經部分的震裂她的靈感性便永遠的消減,但同時她又分明的失卻了表情的能力,我只能構想她人格的自覺性,也許比平時消淡了不少,卻依舊是在著,像在夢魘里將醒未醒時似的,明知她的兒女孫曾不住的叫喚她醒來,明知她即使要永別也總還有多少的囑咐,但是可憐她的睛球再不能反映外界的印象,她的聲帶與口舌再不能表達她內心的情意,隔著這脆弱的肉體的關係,她的性靈再不能與他最親的骨肉自由的交通——也許她也在整天整夜的伴著我們焦急,伴著我們傷心,伴著我們出淚,這才是可憐,這才真叫人悲感哩!

十

到了八月二十七那天,離她起病的第十一天,醫生吩咐脈象大大的變了,叫我們當心,這十一天內每天她只咽入很困難的幾滴稀薄的米湯,現在她的面上的光澤也不如早幾天了,她的目眶更陷落了,她的口部的筋肉也更寬弛了,她右手的動作也減少了,即使拿起了扇子也不再能很自然的扇動了——她的大限的確已經到了。但是到晚飯後,反是沒有什麼顯象。同時一家人著了忙,準備壽衣的、準備冥銀的、準備香燈等等的。我從里走出外,又從外走進里,只見匆忙的腳步與嚴肅的面容。這時病人的大動脈已經微細的不可辨,雖則呼吸還不至怎樣的急促。這時一門的骨肉已經齊集在病房裡,等候那不可避免的時刻。到了十時光景,我和我的父親正坐在房的那一頭一張床上,忽然聽得一個哭叫的聲音說——“大家快來看呀,老太太的眼睛張大了!”這尖銳的喊聲,仿佛是一大桶的冰水澆在我的身上,我所有的毛管一齊豎了起來,我們踉蹌的奔到了床前,擠進了人叢。果然,老太太的眼睛張大了,張得很大了!這是我一生從不曾見過,也是我一輩子忘不了的眼見的神奇(恕罪我的描寫!)不但是兩眼,面容也是絕對的神變了(transfigured),她原來皺縮的面上,發出一種鮮潤的彩澤,仿佛半淤的血脈,又一度充滿了生命的精液,她的口,她的兩頰,也都回復了異樣的豐潤;同時她的呼吸漸漸的上升,急進的短促,現在已經幾乎脫離了氣管,只在鼻孔里脆響的呼出了。但是最神奇不過的是一雙眼睛!她的瞳孔早已失去了收斂性,呆頓的放大了。但是最後那幾秒鐘!不但眼眶是充分的張開了,不但黑白分明,瞳孔銳利的緊斂了,並且放射著一種不可形容,不可信的輝光,我只能稱他為“生命最集中的靈光”!這時候床前只是一片的哭聲,子媳喚著娘,孫子喚著祖母,婢僕爭喊著老太太,幾個稚齡的曾孫,也跟著狂叫太太……但老太太最後的開眼,仿佛是與她親愛的骨肉,作無言的訣別,我們都在號泣的送終,她也安慰了,她放心的去了。在幾秒時內,死的黑影已經移上了老人的面部,遏滅了生命的異彩,她最後的呼氣,正似水泡破裂,電光杳滅,菩提的一響,生命呼出了竅,什麼都止息了。

十一

我滿心充塞了死象的神奇,同時又須顧管我有病的母親,她那時出性的號啕,在地板上滾著,我自己反而哭不出來;我自己也覺得奇怪,眼看著一家長幼的涕淚滂沱,耳聽著狂沸似的呼搶號叫,我不但不發生同情的反應,卻反而達到了一個超感情的,靜定的,幽妙的意境,我想像的看見祖母脫離了軀殼與人間,穿著雪白的長袍,冉冉的上升天去,我只想默默的跪在塵埃,讚美她一生的功德,讚美她一生的圓寂。這是我的構想!我們內地人卻沒有這樣純粹的宗教思想;他們的假定是不論死的是高年厚德的老人或是無知無愆的幼孩,或是罪大惡極的凶人,臨到彌留的時刻總是一例的有無常鬼、摸壁鬼、牛頭馬面、赤發獠牙的陰差等等到門,拿著鐐鏈枷鎖,來捉拿陰魂到案。所以燒紙帛是平他們的暴戾,最後的呼搶是沒奈何的訣別。這也許是大部分臨死時實在的情景,但我們卻不能概定所有的靈魂都不免遭受這樣的凌辱。譬如我們的祖老太太的死,我只能想像她是登天,只能想像她慈祥的神化——像那樣鼎沸的號啕,固然是至性不能自禁,但我總以為不如匐伏隱泣或默禱,較為近情,較為合理。

理智發達了,感情便失了自然的濃摯;厭世主義的看來,眼淚與笑聲一樣是空虛的,無意義的。但厭世主義姑且不論,我卻不相信理智的發達,會得妨礙天然的情感;如其教育真有效力,我以為效力就在剝削了不合理性的“感情作用”,但決不會有損真純的感情;他眼淚也許比一般人流得少些,但他等到流淚的時候,他的淚才是應流的淚。我也是智識愈開流淚愈少的一個人,但這一次卻也真的哭了好幾次。一次是伴我的姑母哭的,她為產後不曾復元,所以祖母的病一直瞞著她,一直到了祖母故後的早上方才通知她。她扶病來了,她還不曾下轎,我已經聽出她在啜泣,我一時感覺一陣的悲傷,等到她出轎放聲時,我也在房中欷欷不住。又一次是伴祖母當年的贈嫁婢哭的。她比祖母小十一歲,今年七十三歲,亦已是個白髮的婆子,她也來哭他的“小姐”,她是見著我祖母的花燭的唯一個人,她的一哭我也哭了。

再有是伴我的父親哭的。我總是覺得一個身體偉大的人,他動情感的時候,動人的力量也比平常人偉大些。我見了我父親哭泣,我就忍不住要伴著淌淚。但是感動我最強烈的幾次,是他一人倒在床里,反覆的啜泣著,叫著媽,像一個小孩似的,我就感到最熱烈的傷感,在他偉大的心胸里浪濤似的起伏,我就感到母子的感情的確是一切感情的起原與總結,等到一失慈愛的蔭庇,仿佛一生的事業頓時莫有了根柢,所有的快樂都不能填平這唯一的缺陷;所以他這一哭,我也真哭了。

但是我的祖母果真是死了嗎?她的軀體是的。但她是不死的。詩人勃蘭恩德

①(Bryant)說:“Solive,thatwhenthysummonscomestojointheinnumerablecaravanwhichmovestothatmysteriousrealmwhereeachonetakeshischamberinthesilenthallsofdeath,thengonot,likethequarryslaveatnightscourgedtohisdungeon,butsustainedandsoothed.Byanunfalteringtruth,approachthygravelikeonethatwrapsthedraperyorhiscouch,abouthim,andlies,downtopleasantdreams.”

②如果我們的生前是盡責任的,是無愧的,我們就會安坦的走近我們的墳墓,我們的靈魂里不會有慚愧或侮恨的齧痕。人生自生至死,如勃蘭恩德的比喻,真是大隊的旅客在不盡的沙漠中進行,只要良心有個安頓,到夜裡你臥倒在帳幕里也就不怕噩夢來纏繞。 “一個永恆不變的真理,走近墳墓就像一個人掩上他床邊的帷幕,然後躺下進入愉快的夢鄉。”

我的祖母,在那舊式的環境裡,到我們家來五十九年,真像是做了長期的苦工,她何嘗有一日的安閒,不必說子女的嫁娶,就是一家的柴米油鹽,掃地抹桌,哪一件事不在八十歲老人早晚的心上!我的伯父快近六十歲了,但他的起居飲食;還差不多完全是祖母經管的,初出世的曾孫如其有些身熱咳嗽,老太太晚上就睡不安穩;她愛我寵我的深情,更不是文字所能描寫;她那深厚的慈蔭,真是無所不包,無所不蔽。但她的身心即使勞碌了一生,她的報酬卻在靈魂無上的平安;她的安慰就在她的兒女孫曾,只要我們能夠步她的前例,各盡天定的責任,她在冥冥中也就永遠的微笑了。

十一月二十四日

作品注釋

①勃蘭恩德:通譯布賴恩特(1794—1878),美國詩人。②這段英文的大意是:“這樣的生命力,一旦得到召喚,便加入到綿延不斷的大篷車隊,駛向等神秘王國。在籠罩著死亡的寂靜的宅第里,每個人羈守他自己的房間,再也無法脫身。如同採石礦的奴隸夜間在地牢中被無情地鞭笞,卻只有平靜和忍耐。”

作品賞析

詩人徐志摩是一個至情至性的人,這種“天生是感情性”(《落葉》)的膽汁質氣質使他成為“愛”的歌手,朋友之愛、情人之愛、父子之愛都在他筆下被層層鋪張,反覆渲染。與其著名的愛情詩之纏綿徘惻情調不同的,則是《自剖》集中的一組總名為“風雨故人”的散文。這些散文表達的是對去世的親人和摯友的無盡哀思和懷念之情。其中,《我的祖母之死》就是一篇動人至深的文章。 可以想像,重“情”的徐志摩與祖母之間有著比常人更為濃烈、深摯的感情。然而,他卻只能默默而無能為力地眼看著奶奶生命力的漸漸萎縮,這是徐志摩情感歷程中一次極其慘痛的經歷。文章中,徐志摩詳細地陳述“我”接到祖母病危的加急電報後,回家途中時間的演進和地點的轉換,表達出作者那種歸心似箭的心情,從而使人自然地意識到祖母在作者心目中的地位與份量。當風塵僕僕回到闊別多年的大宅院時,聲聲撕人心肺的“奶奶——奶奶”聲中包含著思念、哀痛、無奈等諸多複雜情感,似乎要把奶奶從陰曹地府的勾魂鬼手中喊回來、拉回來,奪回來,要讓奶奶與她鍾愛的孫子再細細地見上一面,讓她再好好地活一回。在這種場合,愛的力量仿佛使徐志摩的大腦中樞神經發出了錯誤的信號,理智的堤壩也在情感的洪潮面前全線崩潰了,以至於“我”不願承認既定的事實,一廂情願地從種種跡象中尋找奶奶“定是睡著了”的證據。面對著“闔著眼,仰面躺在床上”失去了生氣的奶奶,“我”“至少逃回了二十年的光陰”,那時有純樸的“我”、慈愛的奶奶,還有奶奶的狀元糕、蜜棗,“那時是如何可愛的辰光,如何可愛的天真,但如今沒有了”。歲月的流逝只能使這些成為回憶的內容,在“我”隱隱約約地感覺到的那種愛和被愛的甜蜜中,不覺地摻進了一絲傷感和苦澀,使人黯然神傷。古老的大宅院的石瓦縫里,漏進了一絲絲殘暉,孤伶伶地照在被磨得光滑的老式而又厚重的紅木椅上,顯得斑剝陸離;晚風吹起著窗帷,輕輕搖曳;笨重的壁鍾發出的無精打采的“嗒嗒”聲“給你一種模糊的隱痛”,香爐里游出的一股股檀香與暮氣摻合在一起,瀰漫看一種神秘的氛圍……徘徊在生與死之間的奶奶“呼吸還是一例的平勻,面容雖不免瘦削,光澤依然不減,並沒有顯著的衰象”,這些多少有些帶主觀色彩的一廂情願的表面跡象,在醫生的無情診斷面前失去了意義。守候在床邊的“我”及親人們只能寄希望於奇蹟的發生,但這卻是渺茫之極的希望。產生這種心情的原因,徐志摩在文中說得很清楚,那便是“人情”,這種“人情”甚至使被西方的“民主”和“科學”的思想洗禮過的徐志摩對“體即是用,離了體即沒有用”的科學說法表示懷疑。與此同時,他又似乎悲哀於人的情意的傳達受制於肉體的羈絆:“隔著這肉體的關係,她的性靈不再能與她最親的骨肉自由的交通……這才是可憐,這才真叫人悲哀哩!”“離她(奶奶)起病的第十一天”是這種馬拉松式的精神折磨的終點。一聲尖銳的喊聲使人從種種期望的雲端一下子墜落到了絕望的地獄,“仿佛是一大桶的冰水澆在我的身上,我所有的毛管一齊豎了起來。”時間仿佛在這裡停止,作者的腦海里呈現一片茫然的空白,是不相信、是解脫、是悲哀、是絕望,各種感情兼而有之。茫然之餘,“我”踉蹌奔到床前,看到了祖母“生命最集中的靈光”,這最後的一幕深深地烙在徐志摩的腦海中,以致於事後,他將款款思念之情融入筆端,或工筆細描、或重彩渲染、或大筆寫意,畫出了祖母一生中最美的色彩。這種精緻、生動而形象的描寫只有那種心懷刻骨銘心之愛者才能為之,這其中絕非僅僅憑筆力就可以,更重要的,還是感情。

人們常說,徐志摩是新詩人中最善於創造羅曼蒂克的情愛氛圍的情歌手,同樣,他也是最善於創造淒涼、哀婉意境的悲吟詩人。《我的祖母之死》並非純粹意義上的悼念文字。散文這種體裁的自由、寬泛,不受內容、格律限制的特性給徐志摩這匹神思飛揚的“野馬”以縱橫馳騁的天地。他似乎從不約束和羈絆自己情感的任意囈發,他完全以感情的眼光體驗世界,又藉助外界的事物來表達自我的心緒和情感。所以從這個角度說,讀者不能受徐志摩散文文本表層意義的盅惑,而更應深潛入其情感指向的核心。事實上,親眼目睹了祖母從生到死這一幻滅過程的徐志摩不自覺地陷入了生與死的冥想。

文章一開頭就借用英國湖畔派詩人華茲華斯的詩來切入生與死這一主題的討論。徐志摩認為,孩童的一言一行都顯得內外明徹、純任本然,光明洞澈、澄瑩中立,“沒有煩惱,沒有憂慮,一天只知道玩,肢體是靈活的,精神是活潑的”(《盧梭與幼稚教育》)這是因為他們根本沒有體驗到生的煩惱與死的恐懼。有關孩童的討論與文章的中心是有聯繫的。1923年的徐志摩正處於他情感的“蛻變期”(1923—1924)。他在“衝動期”(1921—1922)所營構的絕對樂觀、積極入世“寧馨兒”般的烏托邦理想很快在殘酷的現實面前遭受幻滅的必然命運。所以,疲憊的徐志摩在文中流露出對這種單純的兒童生活的嚮往,是不足為奇的。然而,迷戀於純樸的童心世界畢竟只能是一時的情感的避風港,畢竟“過去的已經過去”(《盧梭與幼稚教育》),如果不積極地體驗生命,而沉溺於種種不切實際的幻想,那“只是泄漏你對人生欠缺認識……是一種知識上的淺陋”(《盧梭與幼稚教育》)。這對於以“生命的信徒”(《迎上前去》)自居的徐志摩是不屑為之的。

因此,沿著這條線索,就比較容易掌握徐志摩在文中的情感脈胳:他不願讓自己苦心經營的生命支點輕易地毀滅,他似乎竭力將自己從悲觀絕望的深淵中拯救出來,所以他在痛苦地等待、茫然地期盼、歇斯底里的掙扎:“這浮動的水泡不曾破裂以前,也得飽吸自由的日光,反射幾絲顏色”,“我只能說我因此與實際生活更深了一層——不但死是神奇的現象,不但生命與呼吸是神奇的現象……”他似乎要開掘和深化人類生命特有而神奇的心理世界。

需要指出的是,徐志摩在此所作的種種努力,只不過是“在絕望的邊緣搜求著希望的根芽”(《迎上前去》)事實上,從康橋溫馨典雅的文化環境中孕育出來的徐志摩是難以接受滿目瘡痍、卑污苟且的舊中國現實的,陰雲已在徐志摩心頭蔓延、內心已對生命充滿懷疑,昂揚樂觀已化為激憤、信心已在動搖。他只得用叔本華的生命哲學為武器,竭力阻擋“暮氣”的來臨。

因此,在蛻變期,徐志摩的情感是相當複雜的。在他身上,昂揚與頹喪、奮進與退縮、希望與絕望、充實與虛無都交雜在一起,且在情感的天平上左右搖擺。而這種思想矛盾表現在《我的祖母之死》中則必然體現為出世與入世的猶豫,生與死的徘徊。一方面,徐志摩竭力讚美祖母的死:“我想像的看見祖母脫離了軀殼與人間,穿著雪白的長袍,冉冉的升天去。”在這裡,死亡被詩意化了,在神秘與寧靜中揭示著詩人對死亡的感悟:那並非是枯寂空虛的沙漠,也並非是陰森可怖的地獄,生與死只不過是歷劫輪迴中的一個浮樞,“天地萬物生於有,有生於無”(《老子》四十)而“復歸於無物”,奶奶只不過是“還歸她清靜自在的來處”。在富有宗教意味的頓悟中,混沌了生命與死亡的界線,混沌了生命本身與自然的界線,並力圖超越時間與死亡。

然而這種對死亡的坦然並非是無條件的:“如果我們生前是盡責任的,是無愧的,我們就會安坦的走近我們的墳墓,我們的靈魂不會有慚愧或悔恨的齒痕。”言下之意,如果生前不是盡責任的和無愧的,那么夜裡“噩夢”將來“纏繞”,死變成了生命的消蛻。可以這樣認為:在徐志摩看來,如果摯著地追求生命真實的本義,生命終極就不是消極、退縮和虛無,而是一道絢麗多彩的光芒,是一種美麗的歸宿。

由此看來,希望與絕望的搏殺、生與死的徘徊形成了詩人蛻變期的特殊心態,而這種矛盾調和的結果,用他自己在文中引用勃蘭恩德的比喻來說,即為:“人生自生至死,真是大隊的旅客在不盡的沙漠中進行,只要良心有個安頓,到夜裡就不會有噩夢來纏繞。”——這正是至誠、至理之言。

作者簡介

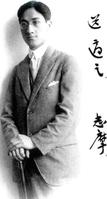

徐志摩(1897~1931),現代詩人、散文家。名章垿,筆名南湖、雲中鶴等。浙江海寧人。1921年赴英國留學,入倫敦劍橋大學當特別生,研究政治經濟學。在劍橋兩年深受西方教育的 徐志摩

徐志摩