基本簡介

‧1931年生,籍貫山東青島,畢業於政工幹校(現在的政治作戰學院)影劇系。

張曾澤

張曾澤‧起初在中制廠擔任紀錄片剪輯,已故導演李翰祥在台灣成立國聯公司,張曾澤被網羅,執導瓊瑤小說改編的《菟絲花》,一炮而紅,讓該片女主角汪玲成為玉女明星。

‧在香港邵氏公司時期,張曾澤拍片類型多變,曾執導美艷女星何莉莉演的民初賭片《吉祥賭坊》,也曾啟用尚未出名的秦漢演情慾片《面具》。

‧張曾澤以《路客與刀客》贏得1970年金馬獎最佳影片、最佳導演;以《筧橋英烈傳》贏得1977年金馬獎最佳影片、最佳導演。

‧張曾澤的太太李虹是台視資深女星,曾在電視劇《一八O封鎖線》中演女情報員卓寡婦。

重要作品

《路客與刀客》(1970年,獲第八屆金馬獎優等劇情片、最佳導演)

《吉祥賭坊》(1972年香港)

《亡命徒》(1972年香港)

《江湖行》(1973年香港)

《筧橋英烈傳》(1977年台灣,第十四屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演)

人物生平

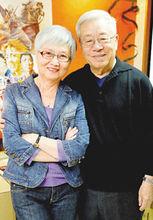

張曾澤(右)4年前和太太李虹返台時的合影

張曾澤(右)4年前和太太李虹返台時的合影張曾澤是安丘縣城西南隅人,1931年生,先後在安丘第一國小、八聯中國中部讀書。他家曾在南關開設“聚成”糖茶店,日寇入侵縣城,店鋪被毀,居家遷往青島。因生活無著,17歲的張曾澤離家流浪,最後到台灣。先當放映員,看過幾百部中外影片,對電影產生強烈興趣,後考入台影公司,當推車小工,幾年中經歷從小工到場記、剪輯、副導演全部藝術流程,打下堅實基礎。作品被香港大導演李翰祥賞識,邀請他去香港加盟邵氏公司,獨力拍出的《兔絲花》一炮走紅。其後陸續導演了多部影片。他懷著對日寇的強烈仇恨執導的《筧橋英烈傳》,描述中國空軍對日作戰英勇精神,首獲金馬獎;拍攝具有民族風格的《路客與刀客》,再得金馬獎。

在他一生拍攝的40多部影視劇中,曾創下兩年內拍三部電影的紀錄,被推選為金馬獎、金穗獎等評審會的總召集人。他熱愛安丘,懷念故鄉,先後兩度回山東探親訪友,與影視文化界交流,探討民族影視事業的發展道路。他曾把安丘的山水古舊城堡親自繪畫制影,搬進影片,寄託思鄉之情。在同學聚會時,他的開場白是:“清清汶河水,深深牟山情,我根在大陸,家住安丘城。”

90年代移居美國,籌備拍攝華人在美國築路的影片,不幸一病不起,病中寫下了40萬字的回憶錄《預備,開麥拉》出版後,被譽為港台電影的編年史。2010年病逝訊息傳開,港台報紙發表了新聞和紀念文章,予以高度評價。其夫人李虹是台灣著名主持人,李虹來電,請轉告父老鄉親,曾澤對故鄉的思念之情。

2010年,台灣經典空戰片《筧橋英烈傳》導演張增澤因心臟病病逝加州橘郡,享壽80歲。他的太太也是資深女星李虹強忍哀痛在電話中表示:“雖然事發突然,但和家人討論後,預定本周就會安葬在當地的墓園。” 李虹說:“導演今年5月心臟不舒服住院,醫生原本建議動開胸手術,但他年紀大了,只裝了心律器,情況沒有顯著改善,上月轉往復健中心,沒想到這裏的9日凌晨就走了,我接到電話趕去,連最後一面也沒見到。”說到傷心處,電話那頭的李虹不禁哽咽。

雖然張曾澤生前曾半認真半開玩笑對李虹說:“將來就把我的骨灰撒在海裏吧。”但李虹和兒子們討論後,在當地New Port Beach的“太平洋景觀墓園”選了墓地,已先將他的遺體運往該處,預定本周三就請牧師舉行家庭葬禮。

李虹說:“導演過世前一天,我去看他,他還問‘修身最近怎麼樣了?好些台灣的朋友都該聯絡聯絡了’,沒想到隔天就…導演生前行事低調,所以我只把導演走了的訊息,告訴孫越叔叔、梁修身等少數圈內朋友。”

梁修身難過說:“張導演是我的恩人,當年我和邵曉鈴合演中視《大地風雷》之後,張導演就找我試鏡,當場決定我演電影《筧橋英烈傳》的高志航,開拍前我跟他搭直升機飛到嘉義水上機場,和空軍生活10多天,才準我上鏡,我從張導演身上,學到對電影的熱情和執著,沒有張導演,就沒有今天的我。”

以前逢年過節梁修身都不忘打越洋電話問候張導演伉儷,2010年中秋節在阿里山趕戲,不料如今和張導演已是天人兩隔。梁修身希望張導演畢生心血奉獻拍的電影,能有機會再次讓眾多影迷回味。

作品年表

1981-張曾澤Tseng-chai Chang

《老虎部隊寶貝兵》 Lao hu bu dui bao bei bing (導演)Tian jiang shen bing (導演)

1980-張曾澤Tseng-chai Chang

《古寧頭大戰》 Gu ling tao da zhan (導演)Guningtou da zhan (導演) The Battle at Guningtou

1979-張曾澤Tseng-chai Chang

張曾澤

張曾澤Zhu Laosan san xiao tan (導演)

1978-張曾澤Tseng-chai Chang

Xia shi zhui ming ke (導演)

1977-張曾澤Tseng-chai Chang

《筧橋英烈傳》 Heroes of the Eastern Skies (導演)Heroes of the Eastern Skies

1975-張曾澤Tseng-chai Chang

《惡霸》 E ba (導演) Gambling Syndicate

《酒吧女郎》Bar Girl (導演) Jiu ba nu lang

《大老千》 Da lao qian (導演)Queen Hustler

《藍色的夢》 Lan se de meng (導演)

1974-張曾澤Tseng-chai Chang

《面具》 Mian ju (導演)Sex for Sale

1973-張曾澤Tseng-chai Chang

《江湖行》 Jiang hu xing (導演)River of Fury

1972-張曾澤Tseng-chai Chang

《亡命徒》 Wang ming tu (導演)The Fugitive

《吉祥賭坊》 The Casino (導演)Ji xiang du fang

1971-張曾澤Tseng-chai Chang

《紅鬍子》 Hong hu zi (導演)Redbeard

1970-張曾澤Tseng-chai Chang

《路客與刀客》 Lu ke yu dao ke (導演)From the Highway

《路客與刀客》 Lu ke yu dao ke (編劇) From the Highway

1968-張曾澤Tseng-chai Chang

《珊瑚》 Shan hu (導演)

1967-張曾澤Tseng-chai Chang

《悲歡歲月》 Bei huan sui yue (導演)

1966-張曾澤Tseng-chai Chang

《故鄉劫》 Gu xiang jie (導演)橋 Qiao (導演)

1965-張曾澤Tseng-chai Chang

Tu si hua (導演)

1963-張曾澤Tseng-chai Chang

《驚某大丈夫》 Jing mou da zhang fu (導演)

1962-張曾澤Tseng-chai Chang

Gu nu de yuan wang (導演)《牧野恩仇》 Mu ye en chou (導演)

1961-張曾澤Tseng-chai Chang

Zai shi nu (導演)

獲獎記錄

| 榮譽獎項 |

|

歷屆台灣金馬獎最佳導演

| 第1屆 陶秦 《千嬌百媚》 /第2屆 李翰祥 《梁山伯與祝英台》 /第3屆 李行 《養鴨人家》 /第4屆李翰祥 《西施》 /第5屆 李嘉 《我女若蘭》 /第6屆 白景瑞 《寂寞的十七歲》 /第7屆白景瑞 《新娘與我》 /第8屆 張曾澤 《路客與刀客》 /第9屆 丁善璽 《落鷹峽》 /第10屆李行 《秋決》 /第11屆 程剛 《十四女英豪》 /第12屆 劉藝 《長情萬縷》 /第13屆 張佩成 《狼牙口》 /第14屆張曾澤 《筧橋英烈傳》 /第15屆李行 《汪洋中的一條船》 /第16屆 胡金銓 《山中傳奇》 /第17屆 王菊金 《六朝怪談》 /第18屆 徐克 《鬼馬智多星》 /第19屆 章國明 《邊緣人》 /第20屆 陳坤厚 《小畢的故事》 /第21屆 麥當雄 《省港旗兵》 /第22屆 張毅 《我這樣過了一生》 /第23屆 吳宇森 《英雄本色》 /第24屆 王童 《稻草人》 /第25屆 羅啟銳 《七小福》 /第26屆 侯孝賢 《悲情城市》 /第27屆 嚴浩 《滾滾紅塵》 /第28屆 王家衛 《阿飛正傳》 /第29屆 王童 《無言的山丘》 /第30屆 李安 《喜宴》 /第31屆 關錦鵬 《紅玫瑰與白玫瑰》 /第32屆侯孝賢 《好男好女》 /第33屆 姜文 《陽光燦爛的日子》 /第34屆 陳果 《香港製造》 /第35屆 陳冲 《天浴》 /第36屆 許鞍華 《乾言萬語》 /第37屆 杜琪峯 《槍火》 /第38屆關錦鵬 《藍宇》 /第39屆陳果 《香港有個好萊塢》 /第40屆 劉偉強、麥兆輝 《無間道》 /第41屆杜琪峯 《大事件》 /第42屆 周星馳 《功夫》 /第43屆 陳可辛 《如果·愛》 /第44屆李安 《色,戒》 /第45屆陳可辛 《投名狀》 |