景觀

寺院中古松掩映,使殿堂顯得更加幽靜肅穆。置身其間,別有情趣。真可謂“自有山川開北極,天然風景似重慶”,目前,仍屬省級重點文物保護建築之一。

歷史沿革

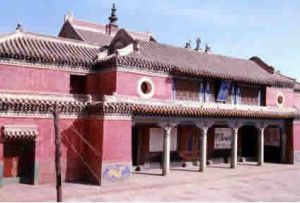

興源寺

興源寺興源寺是錫勒圖庫倫主廟。竣工於順治七年(1650年),順治皇帝賜額"興源寺"。後於康熙四十九年(1710年)在其左右增建廂殿一座。康熙五十八年(1719年),進行一次大規模的擴建。在原正殿的前面,沿著中軸線修建面闊九間,進深九間,通稱"九九八十一間"的正殿、天王殿和山門殿。兩側又對稱地修建配殿和鐘鼓樓。這次擴建和增建,用六年時間才告竣工。其後歷任札薩克達喇嘛屢有修葺,但只是局部和小規模的。

清光緒二十五年(1899年),進行較大規模的改建和增建,主要是重建正殿。在建築結構上採取漢藏結合式,為二層建築。並在興源寺和與興源寺相鄰的象教寺(建於1670年)四周築起高大的圍牆,使興源寺和象教寺連成一片,形成占面積2.5萬平方米,規模宏大的建築群。工程歷時三年,到光緒二十七年(1901年)竣工。興源寺沒有轉世活佛或呼比勒罕。為首的喇嘛稱錫勒圖庫倫旗的掌印札薩克達喇嘛。缺出一向由清朝理藩院補放。

1931年3月19日,國民黨南京政府頒布《錫勒圖庫倫旗政教分治辦法》之後,掌印札薩克達喇嘛一缺為二缺,即行政和宗教各一缺。前者稱札薩克,後者稱興源寺錫勒圖喇嘛。興源寺札薩克達喇嘛大都來自青海省樂都縣碾伯地方的薩木魯家族,為藏族。

到1931年3月,共傳二十三任。其中第三任、第二十二任、第二十三任不屬於薩木魯家族。第二十三任羅布桑林沁為庫倫旗蒙古族喇嘛,在政教分治之際後還俗而改任旗札薩克,到1947年土改運動開始為止,只相傳三任。政教合一時,札薩克達喇嘛之下設札薩克、德木齊,格斯貴各四缺,輔佐管理全旗政教事務。分治後,錫勒圖喇嘛之下只設德木齊、格斯貴各二缺,協助錫勒圖喇嘛管理宗教事務。興源寺常住喇嘛135名。

傳統法會

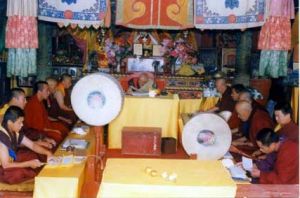

興源寺法會

興源寺法會興源寺每年舉行盛大的法會4次,屆時全旗大小喇嘛全部參加。正月和六月的十四、十五兩天為跳鬼會,每隔三年即逢牛、蛇、雞年舉行一次"喇嘛"法會。這是規模尤為盛大的法會。籌備工作提前兩個月開始,主要是製成"喇嘛丸"。法會從七月初五至初七,用3天時間整修座位,從初八正式開始至十四日,共7晝夜。期間,凡參加誦經的喇嘛必須持齋,不得走出寺院外圍石子擺成的界線。

每逢嘛呢法會,興源寺內外香客雲集,當街貨攤擺得琳琅滿目,熱鬧異常。中華人民共和國成立後,興源寺一度成為庫倫旗黨政機關辦公的地方。寺內的佛教、經冊在土地改革中被毀掉。"文化大革命"中興源寺遭到嚴重的破壞,只存正殿完好無損。1986年,庫倫旗人民政府對興源寺進行維修,使這座古寺面目一新。

布局

西路分為東西天王殿(已不存),興源寺正殿、嗎呢廟、後殿和東西配殿,均隨山勢上升。正殿為漢藏混合式建築,面闊九間,進深九間,上下二層,中有天井。一層由六十四根紅漆瀝粉金龍大柱支撐屋架。屋頂明栿彩繪。殿內照明採光,只由天井投下一束光線,四壁無窗,殿內昏暗陰森,神秘莫測。二層中央為面闊三間、進深三間的歇山式建築,正中為天井。四周為回字形神堂。正殿門窗及前壁均有精美的木雕、石雕和彩繪。正殿之後的嗎呢廟為歇山式建築;面闊三間,進深三間,廻廊闌額及枋上均彩繪庫倫山水、庫倫寺廟,歷史故事等圖案。

東路包括阿尤什廟、達拉哈廟、邁達爾廟、王爺辦事廳、起居室、客廳等。前部為寺廟,作為佛事的活動場所;後面是扎薩克喇嘛的起居和政務活動的場所,環境舒適幽雅。

功能優勢

興源寺

興源寺興源寺已僻為“庫倫博物館”,這一功能轉化,對於發揮其歷史文化資源優勢的作用,在新的形勢下,歷史又賦予了它全新的使命,成為庫倫旗對內、對外開放的重要視窗,博物館特殊的社會功能優勢,在今後旅遊產業的開發中,必將發揮出更大的作用。

興源三大寺所具有的價值、資源優勢也是具備發展旅遊的最大優勢,藉助旅遊的開發,使其文物的價值、資源優勢轉化為廣泛的社會效益和直接的經濟效益,不僅是可行的,而且也是必要的。