簡介

自由生活或固著於水底,除淡水水域外,在海洋自沿岸帶到洋底最深處(深度超過萬米)都有生存。淡水中主要是水草、軟體動物、環節動物等。在海洋生物中,底棲生物種類最多,數量極大,包括無脊椎動物的絕大部分門類,還有大型藻類和少數高等植物,以及幾乎無處不在的微生物。藻類和種子植物(如沿岸帶常見的大葉藻、海韮菜)固著於底表,且大多數僅棲於透光的淺水區。動物的生活方式則多種多樣:大多數埋棲於水底泥沙中(如蛤類、海膽),或穴居於底內管道里(如蝦、蛤、多毛蟲),稱為底內動物;有的固著或附著於岩礁或其他堅硬基質(包括動物的外殼)表面(如牡蠣、藤壺、苔蘚等),或匍匐爬行於基底之上(如鮑、螺類等),稱為底上動物或表棲動物;另有一些能夠在近底層水體中遊動,但經過一段時間就要沉降在底上(如蝦),稱為游泳底棲動物。

固著生物包括全部海綿動物和苔蘚動物,許多腔腸動物(水螅蟲類、珊瑚蟲類等),軟體動物(牡蠣、貽貝等),蔓足甲殼類(如藤壺,茗荷兒等)和大型藻類。附著於船底、浮標或其他水下設施表面的動物(如牡蠣、貽貝、藤壺、苔蘚蟲)和植物(藻類)常造成污損,故又稱為污損生物。底內動物包括大多數多毛類、雙殼類和一些腹足類軟體動物、甲殼類、棘皮動物以及全部腸鰓類半索動物等。其中有些種如軟體動物的船蛆、海筍,甲殼類的蛀木水俹、團水蚤等,穿孔穴居於木材或岩礁內,稱為鑽孔生物。游泳底棲動物包括許多種蝦、蟹和魚類,如鮃鰈、魨等。這些生態類型的攝食、營養和繁殖方式以及它們對海水和底質等理化環境條件的要求與適應能力各有不同,其生物學和生態學特點也有很大差異。

底棲生物在海洋食物鏈中的地位 在海洋食物鏈中,除底棲硅藻和大型藻類及少數種子植物能製造有機物外,絕大多數底棲生物處於中間地位(層次)。海洋中有機物的主要製造者(初級生產者)──浮游單細胞藻類、大型底棲藻類和少數自養微生物,是植食性浮遊動物和底棲生物(如雙殼貝類少數腹足類,如鮑,及某些貝殼類)的食物。底棲生物有的以大型藻類為食(如藻蝦、鮑);有的以浮游植物或有機碎屑為食(如大多數雙殼貝類、毛蝦、橈足類等), 在食物鏈中處於第2級地位;另有許多則以浮游或底棲動物為食,屬於食物鏈的第3級(如螺類,許多蝦、蟹);而底棲動物本身又是魚類或其他動物捕食的對象。其中有的還是供人類食用的對象(如經濟蝦、蟹和貝類,以及少數魚類)。底棲生物的數量變動規律及其與海洋生物生產和資源開發的關係是目前研究的重點問題。

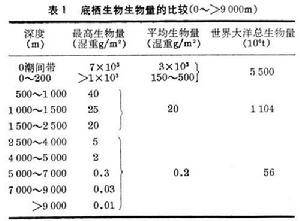

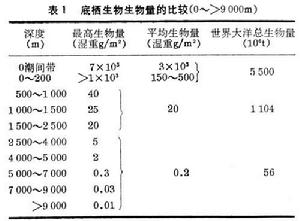

經過20世紀50年代以前半個多世紀調查研究工作的積累,目前已能繪出廣大海域及重要經濟區的底棲生物生物量分布圖。在大陸架淺海區,即深度約在50米以內的近岸帶,底棲生物的生物量和生產力最高而密度也最大。一般說,在大陸架以外的海域,生物量(每平方米中的克數)和密度(每平方米內的個體數)隨深度的增加而顯著減少。在大陸架範圍內則隨緯度的降低而降低。高緯度區生物量較高,密度較大,但生物的種數較少,生命周期一般較長,生長速度慢,往往幾年才能成長。在低緯度的熱帶,生物量和密度較低,但種類較多,生命周期較短,一年或幾個月即可長成。北溫帶或寒帶淺海,生物量往往每平方米幾十克至幾百克,甚至可超過1000克至幾千克。但在熱帶區,一般每平方米海底僅有幾克到十幾克。在大陸架以外的深海帶,生物數量顯著降低,到大洋深淵底,一般每平方米常不足1克。據估計世界海洋中底棲生物現存總(貯)量有96億噸,約等於當前世界海洋總漁獲量的15倍。

底棲生物

底棲生物小型底棲動物 60年代以前,底棲動物的研究對象主要是體徑超過1毫米的大型底棲生物和體重超過1克的巨型底棲生物。其後,對生存於沿岸或水下沉積物顆粒間的大量體徑為0.4~1毫米的小型底棲動物(也稱間隙動物),和體徑小於0.4毫米的微型底棲生物的調查研究受到較大重視。這些小動物數量極大。小型底棲動物主要是線蟲類、甲殼動物的猛水蚤類和介形類以及其他一些過去研究較少的門類,如腹毛動物、動吻動物、顎口動物、緩步動物、須蝦類等等。微型底棲動物主要是細菌、原生動物等。它們的數量遠遠超過大型底棲生物,雖然個體很小,但其生物量卻幾乎與大型動物相等。小型動物的世代壽命常較短,它們的產量與生物量的比率(P/B值)明顯高於大型動物的比率。它們在一定海域是大型底棲動物的主要食物來源,在海洋食物鏈中占相當重要的地位。

適應

底棲生物的最大特點是居住在泥底,與水底有密切的聯繫。但棲所的深淺度、海域的緯度、距岸遠近、受水文條件影響的程度、水底沉積物的理化性質、棲所的營養條件及共同棲息的生物群落中的成員組成,都與它們的生存發展有一定關係。

海洋和淡水水域的底質主要是泥沙質平底(軟底),岩石或其他硬質區域所占面積較小,因此底棲生物中最主要的是平底生物群落──全部底內動物和底上動物的大部分種類。

底內動物的體型適應潛底,或細長而具有伸縮能力(蠕蟲狀),或平扁而易於掘挖潛伏,且有發達的尖形的足或頭,還有自底表獲得新鮮水和食物的水管系統,或具有能製造水流的特殊構造(如雙殼貝類的水管、一些蝦蟹的附肢、海葵類的觸手、棘皮動物體內的水管系統等)。而穴居或管棲的種類則有由自身分泌粘液粘成的沙管或分泌物自身形成的管道。也有一些動物可以在沙內營巢,如多毛類的海蚯蚓、甲殼類的蜾蠃蜚等。

海洋的最深處超過 1萬米。潮間帶和沿岸淺海的基底環境在溫度、壓力、光線和食物供應上與大洋間極不相同。環境條件決定了不同深度海底生物的種類組成和數量。潮間帶和大陸架淺海底棲生物的種類極多,組成成分複雜。由於營養物質來源豐富,許多種類的種群得到大量發展,而且許多種尤其是熱帶海域的種,生長速度快,繁殖周期短,能夠在短期大量繁殖,為人類提供了大量水產食品和工業原料。雖然底棲生物在大陸斜坡、深海盆底到超深淵(深海溝)底都能生存和發展,但由於生存和生活條件的關係,無論區系的種類或是個體的數量都十分貧乏,尤其在大洋深溝更甚。

底棲生物的生存、發展、分布和數量變動除與水溫、鹽度、營養條件有密切關係外,受海底沉積物理化性質的影響也很明顯。多數底棲動物在生活史中都有一個或長或短的浮游幼體階段。幼體漂浮在水層中生活,能隨水流動,向遠處擴散,但絕大多數幼體對底質都要求甚嚴。例如固著生活的藤壺,底內生活的蚶、蛤類,只定著在適宜的底質上。這種特點在一定程度上限制了某些底棲動物的分布範圍。

底棲生物的棲息活動和分布受沉積作用的影響很大。河口區沉積過程活躍,在一定程度上影響底內動物的定著、棲息和活動。在沉積速率較高的粗顆粒區域,底棲動物的生物量和密度很低,常常難以發現。但在粗顆粒沉積少而有機物含量較高的區域(營養條件好),常常有大量底棲生物,形成特殊的生物群落。底棲生物的生命活動又常干擾破壞自然情況下海底沉積物的層理結構、尤其是大量食沉積物的底棲動物,如棘皮動物的海參類,這種活動稱為生物擾動,它不僅改變沉積物的層理結構,而且也改變沉積物的性質。

底棲生物同人類生活十分密切。許多底棲生物是漁業捕撈或養殖的對象,具有重要的經濟價值。其中最主要的是蝦蟹類和貝類,如對蝦、新對蝦、鷹爪蝦、白蝦、龍蝦、梭子蟹、青蟹、絨螯蟹(毛蟹)、蛤、蛤仔、四角蛤、貽貝、扇貝、牡蠣、紅螺,以及海參、各種海藻和鮃、鰈等底棲魚類。全球海洋每年生產 300多萬噸蝦蟹和大約同樣數量的貝類,在中國的海岸帶和淺海區產量也相當大。美洲墨西哥灣、東南亞洲暖海淺水區、中國黃海的幾種對蝦每年各有幾萬噸的產量,幾種大型蟹類也有上萬噸。毛蚶、蛤仔、文蛤、四角蛤蜊、牡蠣每年產量共有幾十萬噸。此外,有更多的底棲生物(如許多多毛類環蟲、小形甲殼類和軟體動物等)是經濟魚類、蝦類的天然餌料,它們數量的多少還影響著這些經濟魚蝦資源的數量,因此受到人類的重視。有不少底棲生物又是醫藥或工業原料。此外,許多底棲生物對人類有直接或間接的危害,如大多數污損和鑽蝕生物以及經濟魚、蝦、貝、藻類的敵害生物等。

底棲生物是海洋生物中的重要生態類群,由於構造和生態複雜多樣,且同人類有密切的經濟關係,因此,受到較大的重視。隨著研究手段的革新,海洋生態學進展迅速,生物資源的捕撈與增殖產業發展很快,這必然會促進底棲生物生態學的全面發展。

海洋學及其相關知識

| 海洋科學是研究海洋的自然現象、性質及其變化規律,以及與開發利用海洋有關的知識體系。下面讓我們來完善與海洋學相關的詞條,以此來更加深入的了解海洋學的相關知識。 |