人物簡介

曹娥塑像

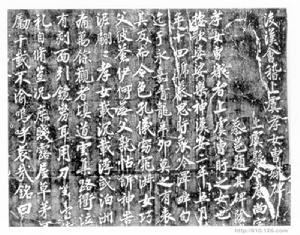

曹娥塑像曹娥2(130—143),父曹盱,為巫祝,能“撫節按歌,婆娑樂神。”東漢漢安二年(143)五月五日,曹盱駕船在舜江中迎潮神伍君,“為水所淹,不得其屍。娥年十四,投瓜於江,存其父屍。曰:父在此,瓜當沉。沿江號哭,晝夜不絕聲,旬有七日。遂自投於江而死,三日後抱父屍出。”後人為紀念她,改舜江為曹娥江。元嘉元年(151),上虞縣官度尚改葬娥於江南道旁,命邯鄲淳作誄辭,刻石立碑,以彰孝烈。後蔡邕訪之,值暮夜,手摸其文而讀,題八字於碑陰:“黃絹幼婦外孫齏臼”(絕妙好辭)。據《上虞縣誌校續·度尚傳》記載,元嘉元年度尚始建曹娥廟。歷代封建帝王對曹娥曾大事宣揚,加封賜匾。宋大觀四年(1110)封靈孝夫人;政和五年(1115)加封昭順;淳佑六年(1246)復加純懿;元至元五年(1339)加封慧感夫人。明洪武八年(1375)命官奉敕祭奠,誠意伯劉基撰誄文。清嘉慶十三年(1808)敕封福應夫人;同治四年(1865)加封靈感夫人,賜“福被曹江”匾額。民國年間,蔣介石、林森、熊希齡、于右任等軍政要員均有匾額、對聯題贈,蔣的題詞是:“人倫之光”。最盛時,有匾額170塊,楹聯57副。

史籍記載

後漢書列女傳,孝女曹娥者,會稽上虞人也。父盱,能弦歌,為巫祝。漢安二年五月五日,於縣江溯濤婆娑迎神,溺死,不得屍骸。娥年十四,乃沿江號哭,晝夜不絕聲,旬有七日,遂投江而死。至元嘉元年,縣長度尚改葬娥於江南道傍,為立碑焉。

人物傳說

曹娥孝女

很久以前,上虞古舜江西岸的鳳凰山下,有個不知名的小漁村。村裡有個姓曹的漁夫,他一年三百六十五天,天天都在舜江上捕魚。這漁夫有個女兒叫曹娥,年方一十四歲,生得美如天仙,又聰明絕頂,還曹娥是個遠近聞名的孝女。 一年春夏之間,兩岸連續大雨,舜江洪水暴漲。江上濁浪滾滾,捲起一個個巨大的漩渦,洪水淹沒了灘涂。漁人盼大水又怕大水,漲了大水魚蝦多,但洪水洶湧危險大。曹娥她爸望著混濁的江水,再也憋不住了,有道是混水好抓魚,這是一年一度的漁汛,怎么能錯過。他理出魚網,撐出小船,打算出江去捕魚。曹娥望著滿天風雲,勸爹不要去。爹說抓魚日日有危險,只要小心就無事。曹娥見爹硬要去,央求爹同去,好歹也有個照應。爹說女兒不識水性,去了給他添麻煩,一定不讓去。

爹去了,曹娥在家不放心,時時盼、刻刻望,只望爹爹平平安安早回家。直到日中太陽過了西,還不見爹爹來吃飯。她一次次跑到江堤上去望,但見江水茫茫,掀起層層惡浪,卻不見爹的漁船。曹娥心裡不安了,她沿江向上遊走三里,轉身又朝下遊走六里,還沒見到爹。太陽快擱山頭了,曹娥急得拚命叫:爹爹,爹爹餵--喊聲招來幾個她爹的夥伴,他們個個衣衫濕淋淋,大家見了曹娥都嘆氣,說他們一起在張網,突然一個大浪,把她爹的小船推進漩渦,讓水沖走了。曹娥一聽嚇出了魂靈,大叫一聲“爹爹”,拔腳朝下游追去。 天黑了,幾個漁家叔伯伴著她,一再勸她先回去,說她爹水性好,恐怕已在下游上岸,歇在別人屋裡,明天一定幫她找回來。曹娥不見爹,怎么肯回去,誰也勸不住。整整一夜,她在江邊來回哭叫,沒有一個鄉親不為她難受。 曹娥第二天村里人給她送來吃的,她不吃。人們陪著她沿江找,找了三天,仍不見她爹。曹娥沿江啼哭,哭了三天,眼淚哭幹了。村里人又是勸,又是哄,想勸她回家。曹娥說,不找到爹,死也不回家。她不吃不睡,沿江哭了七日七夜,哭得眼裡流出來的都是血。 第八天,曹娥望著江水,忽見一個大浪托起一個黑團,好像她爹在跟水搏擊。曹娥一陳驚喜,果然爹爹水性好,還在水裡游。她要救爹爹,幫他游上來,一聲呼喊,縱身向江水撲去。 又過了三天,江面風平浪靜,江水清澈明亮,人們卻在下游十多里的江面上,看到一股江水在盤鏇,隱隱約約好像有人在遊動。人們滿懷希望趕過去,果見一男一女,背貼著背,女的反剪雙手緊負著男的,原來正是曹娥和她的父親。曹娥雖然死了,但她卻能找回父親的屍首,把他負到江堤邊,人們都說這是她的孝心感動天。後來這個曹娥負父出水的地方就叫賀盤村。 曹娥的孝心感動了天,更感動了四周的鄉親,他們好生安葬了曹娥父女,又在曹娥跳水救爹的江邊造了廟,塑了她的像,尊她為"孝女娘娘",還把漁村叫做曹娥村,把這條江改名曹娥江。每逢曹娥救父這一日,曹娥廟裡都要舉行盛大的廟會,各省各府都有來拜曹娥孝女娘娘的,許多人題詞送匾讚揚曹娥的孝行。 直到現在,曹娥江不管水急潮猛,江水奔騰咆哮,一到曹娥廟前面,立即變得無聲無息,仿佛愧對孝女,悄悄遁去,過了曹娥廟門口,才敢再發出響聲,真叫人嘆為奇蹟。

曹娥廟

早先,曹娥廟很小,廟裡只有一個曹娥娘娘的神位。一日,有人躲到曹娥娘娘的神位下,聽到外面追趕的腳步聲,嚇得連聲祝告娘娘菩薩救救,保佑我躲過難關,日後出山之日,一定重建廟宇。

這人說完,聽得外面人聲遠去,心裡安定下來,朦朧進入夢鄉,夢見曹娥娘娘說:脫去我的內衣,去某當鋪當二百兩銀子,日後上京,萬事大吉……一夢醒來,天已五更,這人不敢多留,就照娘娘夢中吩咐,脫了她的內衣,走了。這個小伙子,名叫沈宏奎,本地人,從小父母雙亡,討飯過日子。這天撩人家曬著的衣裳,想換碗飯吃,被人發現追趕。當日他到那爿當鋪當內衣,朝奉一陳驚訝,原來他也得一夢,竟與眼前的事實一樣,便問要當多少銀子,沈宏奎說二百兩,朝奉並無二話,依言照付。 沈宏奎到了京里,正逢皇上限期捉拿十八大盜。已捉到十七個,還缺一個。捕快正愁交不了差,一見沈宏奎這個衣衫襤褸的外地人,也就不管是非,抓去抵了數。第二天,一道聖旨:午門問斬。沈宏奎被剝去上衣,綁到午朝門外,口口聲聲念叨:娘娘呀娘娘,是你叫我上京,今朝我受冤枉,怎么不來救我? 當時,看熱鬧的人很多,其中一個看台上掛著竹簾,簾內坐著御妹娘娘。聽見有人叫娘娘,撩起帘子一看,不覺笑出聲來,原來犯人個個赤脯,而沈宏奎臉孔金黃,身子雪白,恰好與她相反,她是臉孔雪白,身子金黃,算命先生說她是玉蓋金瓶,照這么說,這犯人是金蓋玉瓶了。 監斬官聽得沈宏奎口叫娘娘救救,而御妹娘娘竟掀起帘子來看他,猜其中必有緣故,何況他是最後抓來充數的,忙叫留下沈宏奎,把此情上奏皇上。恰好太后也得到訊息,就以一笑定姻緣,把沈宏奎招了駙馬。 沈宏奎招了附馬,想起曹娥廟裡的心愿未還,心裡著急。有個老臣給想了個辦法。這日一早,御妹哭奏皇上,說駙馬欺侮她。皇上見御妹頭髮散亂,衣裳被撕破,龍心大怒,下旨立斬駙馬。眾大臣說:夫妻床上相罵是家常小事,再說斬了駙馬,以後娘娘……皇上聞言,改判充軍。充軍充到哪裡?又有大臣說:充他到東關曹娥,去凍煞、關煞、饞(讀曹)煞、餓煞!皇上順水推舟,沈宏奎就帶足金銀,到了曹娥,大興土木,擴建娘娘廟。 一年半載後,御妹想念駙馬,坐了龍舟來曹娥看望。沈宏奎正在釣魚,聽說御妹娘娘龍舟到岸,高興得丟下釣竿,趕到埠頭,一腳跳上龍舟。船上衛士見是個平頭百姓,大喝一聲,一刀將他殺死了。等御妹娘娘走出來,已經來不及了。沈宏奎死後,曹娥人為了紀念他的功德,在娘娘廟的偏殿旁為他蓋了個沈家台門,至今還在。

歷史沿革

曹娥

曹娥 元嘉元年(151),上虞縣官度尚改葬娥於江南道旁,命弟子邯鄲淳作誄辭,刻石立碑,以彰孝烈。後蔡邕訪之,值暮夜,手摸其文而讀,題八字於碑陰:“黃絹幼婦外孫齏臼”(為一謎面,謎底為絕妙好辭)。

提到曹娥碑,就不得不提到楊修與曹操,當年曹操與楊修騎馬同行,當路過曹娥碑時,他們見碑陰鐫刻了“黃絹幼婦外孫齏臼”八個字,曹操問楊修理解這八個字的意思嗎?楊修正要回答,曹操說:“你先別講出來,容我想想。”直到走過三十里路以後,曹操說:“我已明白那八個字的含意了,你說說你的理解,看我們是否所見略同。”楊修說:“黃絹,色絲也,並而為絕;幼婦,少女也,並而為妙;外孫為女兒的兒子合而為好;齏臼是受的意思,為辭。這八個字是“絕妙好辭”四字,是對曹娥碑碑文的讚美。”曹操驚嘆道:“爾之才思,敏吾三十里也。”

據《上虞縣誌校續·度尚傳》記載,元嘉元年度尚始建曹娥廟。歷代封建帝王對曹娥曾大事宣揚,加封賜匾。宋大觀四年(1110)封靈孝夫人;政和五年(1115)加封昭順;淳祐六年(1246)復加純懿;元至元五年(1339)加封慧感夫人。明洪武八年(1375)命官奉敕祭奠,誠意伯劉基撰誄文。清嘉慶十三年(1808)敕封福應夫人;同治四年(1865)加封靈感夫人,賜“福被曹江”匾額。民國年間,蔣介石、林森、熊希齡、于右任等軍政要員均有匾額、對聯題贈,蔣的題詞是:“人倫之光”。最盛時,有匾額170塊,楹聯57副。

曹娥廟建於東漢年間,此後幾度毀壞,幾度重建。1985年重修開放,被譽為“江南第一廟”。東漢著名曹娥碑已失,今存宋碑,由元祐八年(1093)書法家蔡卞摹拓本重書。

孝女曹娥之墓,在今浙江紹興,後傳曹娥碑為晉王義所書。後人為紀念曹娥的孝節,在曹娥投江之處興建曹娥廟,她所居住的村鎮改名為曹娥鎮,曹娥殉父之處定名為曹娥江。

文化傳承

曹娥

曹娥 一年一度的曹娥廟會從每年的農曆五月十五始,至五月二十二止,為期七天。每年曹娥廟會各地香客雲集,盛況非凡。 五月曹娥廟會是為紀念“千古孝女”曹娥而舉行的。曹娥生於東漢順帝永建五年(公元130年),為上虞皂湖曹家堡人。娥父曹盱為一巫者,善於“撫節安歌,婆娑樂神”。

漢安二年(143年)五月五日,曹娥江(時稱舜江)上舉行迎潮神儀式,曹盱不幸溺水而死,屍體亦被浪濤捲走。年僅14歲的曹娥痛失慈父,晝夜不停地哭喊著沿江尋找。到十七天時,她脫下外衣投入江中,對天禱祝說:若父屍尚在,讓衣服下沉;如已不在,讓衣服浮起。言畢,衣服鏇即沉沒,她即於此處投江尋父。五日後,已溺水身亡的曹娥竟背負父屍浮出了水面。

此事迅速傳揚開去,轟動朝野。 8年以後,漢桓帝元嘉元年(公元151年),有個原在皇帝身邊當郎中(侍衛)的官,派到上虞當縣令,名叫度尚,他為官清正,深察民情,對曹娥投江救父的事跡非常感動,就上報朝廷封為孝女。他為避免江水侵蝕,將原葬江東的墳墓遷移到江西南首的官道旁邊(即曹娥鎮今址),並為曹娥立碑建廟,以彰揚她的一片孝心。後來人們把流經該地的一段江名改稱為曹娥江。每逢農曆五月十五至二十二,曹娥廟裡都要舉行盛大的廟會。

在曹娥廟會期間,不但各地遠近香客不僅來曹娥廟燒香、祭拜和宿山(宿山,即整夜在廟內坐著念佛到天亮),同時趁趕廟會期間購買各種物資用品。因此五月廟會既是個香會,從某種意義來說也是個物資交流會。

曹娥

曹娥 每年農曆五月十五前,就有上虞各鎮與紹興、嵊縣、餘姚等各地商販到曹娥廟走廊和沿街沿塘擺設攤位,銷售各種商品,如香燭佛珠、黃袋木魚、衣服鞋帽、百貨雜貨、菸酒南貨、乾果水果、鐵木農具、籮簟竹器、缸甏瓷器、銅器錫器等等,連醫治跌 打損傷、看相拔牙等亦在廟會之列,不勝枚舉。除上述商業集市外,還有缸甏弄(三角道地)大力士表演戲石擔、丁山打石等武技,在義井弄場地有馬戲團表演馬術雜技,在相公殿和大王廟做紹劇戲文,更增添了熱烈氣氛。

曹娥廟會可以說是香客、賣主、戲客、商販的大聚會,比集市還要熱鬧。據史載曹娥廟會期間赴會最多一天達近萬人,通常平均每天也有四五千人。

一到農曆五月二十二下午,香客、商販等如奉令般的一應返回,廟內及周圍會顯得一下寂靜,與日前的喧囂形成了巨大的反差。 民國25年,曹娥廟重建落成的廟會,連續一個月,特別熱鬧,可謂曹娥廟會之最。當時有輪船三艘,在曹娥江上持續往返於縣城百官與曹娥廟之間。更有外地龍船隊到曹娥廟前江上表演劃龍船比賽。外地龍船共有六條,船身狹長,龍頭昂首在前,龍尾上翹在後,均繪彩色,隊員均穿一色的古式服裝,雙手持漿,在鼓聲指揮下,一齊劃漿前進,很有特色。 而今的曹娥廟會,除保留原有的傳統特色外,還以弘揚孝文化為主線,開展了更為豐富的一系列充滿"孝"特色的文化活動,如舉辦孝題材的攝影、書畫展,舉行頗具規模的民間文藝大會串活動等。今天的曹娥廟會已被賦予了弘揚孝文化,推動精神文明建設和上虞旅游經濟發展的嶄新內涵,蘊含著民族文化與時代思想道德情操相映成輝的盎然生機。

曹娥廟吸幣趣事

有一個十分奇特的現象:曹娥廟正殿中央矗立著四根紅木大柱,取硬幣往柱身上貼,有的硬幣會被吸住,歷久不掉,有的則用盡全力也貼不住。

相傳民國廟宇重修之時,工匠們為尋取這四根主柱頗費周折,最後還是曹娥託夢給工匠才去南洋採到。由於路途遙遠,材料抵滬時離上樑之日已很近,船主怕誤工期,非常擔心。不料從上海至上虞只航行一晝夜便到達廟前江邊,船主大驚,認為非孝女神力莫為,不但運輸之費分文不取,還特地趕製了一隻船的模型懸在暖閣之上,以示紀念和敬慕。所以,民間傳說,幣被吸住的人是孝子或是孝女,下次可不用來廟祭拜曹娥,幣沒有被吸住的人不孝順,必須經常到廟以添孝心。

投江磚雕

高19cm,寬26cm,厚3cm。磚長方形,磚面內凹鑿成壼門狀,上刻“曹娥”2字。畫面上曹娥長袖掩面,手中拄杖,沿江行走。曹娥之父為巫師,因在江濤中迎婆娑神不幸溺水身亡,不見屍骸。14歲的曹娥沿江哭號,晝夜不息,最後投江而死。曹娥死後,縣長度尚悲憐其義,為之改葬,命邯鄲子禮為之作碑,刻以誄辭,這就是碑帖史上著名的曹娥碑。

有關曹娥碑,還有一個故事。傳說曹操與楊修過曹娥碑下,見碑背題有“黃絹幼婦,外孫齏臼”8字,甚是奇怪。其實所謂黃絹,色絲也,於字為“絕”;幼婦,少女也,於字為“妙”;外孫,女子也,於字為“好”;齏臼,受辛也,於字為“辭”。此處暗喻“絕妙好辭”4字。楊修頓悟,曹操騎在馬上,苦思30里方解其意,不由長嘆一聲曰:“我才不及卿,乃覺三十里。”