簡介

溫室效應原理圖二

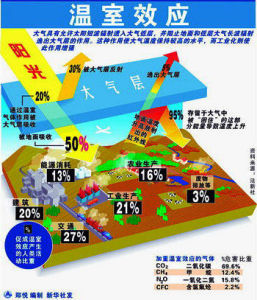

溫室效應原理圖二溫室效應是指透射陽光的密閉空間由於與外界缺乏熱交換而形成的保溫效應,就是太陽短波輻射可以透過大氣射入地面,而地面增暖後放出的長短輻射卻被大氣中的二氧化碳等物質所吸收,從而產生大氣變暖的效應。大氣中的二氧化碳就像一層厚厚的玻璃,使地球變成了一個大暖房。據估計,如果沒有大氣,地表平均溫度就會下降到——23℃,而實際地表平均溫度為15℃,這就是說溫室效應使地表溫度提高38℃。

除二氧化碳以外,對產生溫室效應有重要作用的氣體還有甲烷、臭氧、氯氟烴以及水氣等。隨著人口的急劇增加,工業的迅速發展,排入大氣中的二氧化碳相應增多;又由於森林被大量砍伐,大氣中應被森林吸收的二氧化碳沒有被吸收,由於二氧化碳逐漸增加,溫室效應也不斷增強。據分析,在過去二百年中,二氧化碳濃度增加25%,地球平均氣溫上升0.5℃。估計到下個世紀中葉,地球表面平均溫度將上升1.5——4.5℃,而在中高緯度地區溫度上升更多。

空氣中含有二氧化碳,而且在過去很長一段時期中,含量基本上保持恆定。這是由於大氣中的二氧化碳始終處於“邊增長、邊消耗”的動態平衡狀態。大氣中的二氧化碳有80%來自人和動、植物的呼吸,20%來自燃料的燃燒。散布在大氣中的二氧化碳有75%被海洋、湖泊、河流等地面的水及空中降水吸收溶解於水中。還有5%的二氧化碳通過植物光合作用,轉化為有機物質貯藏起來。這就是多年來二氧化碳占空氣成分0.03%(體積分數)始終保持不變的原因。

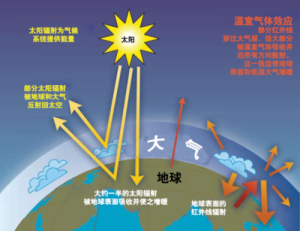

全球的地面平均溫度約為15℃。可是,如果沒有大氣,根據地球獲得的太陽熱量和地球向宇宙空間放出的熱量相等,可以計算出地球的地面平均溫度應為-18℃。因此,這33℃大體就是因為地球有大氣,大氣像被子一樣造成溫室效應之故。

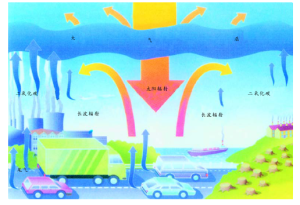

世界上,宇宙中任何物體都輻射電磁波。物體溫度越高,輻射的波長越短。太陽表面溫度約6000K,它發射的電磁波長很短,稱為太陽短波輻射(其中包括從紫到紅的可見光)。地面在接受太陽短波輻射而增溫的同時,也時時刻刻向外輻射電磁波而冷卻。地球發射的電磁波長因為溫度較低而較長,稱為地面長波輻射。短波輻射和長波輻射在經過地球大氣時的遭遇是不同的:大氣對太陽短波輻射幾乎是透明的,卻強烈吸收地面長波輻射。大氣在吸收地面長波輻射的同時,它自己也向外輻射波長更長的長波輻射(因為大氣的溫度比地面更低)。其中向下到達地面的部分稱為逆輻射。地面接受逆輻射後就會升溫,或者說大氣對地面起到了保溫作用。這就是大氣溫室效應的原理。

地球大氣的這種保溫作用,很類似於種植花卉的暖房頂上的玻璃(因此溫室效應也稱暖房效應或花房效應)。因為玻璃也具有透過太陽短波輻射和吸收地面長波輻射的保溫功能。

溫室效應源自溫室氣體

溫室效應原理圖三

溫室效應原理圖三大氣中每種氣體並不是都能強烈吸收地面長波輻射。地球大氣中起溫室作用的氣體稱為溫室氣體,主要有二氧化碳(CO2)、甲烷、臭氧、一氧化二氮、氟里昂以及水汽等。它們幾乎吸收地面發出的所有的長波輻射,其中只有一個很窄的區段吸收很少,因此稱為"窗區"。地球主要正是通過這個窗區把從太陽獲得的熱量中的70%又以長波輻射形式返還宇宙空間,從而維持地面溫度不變,溫室效應主要是因為人類活動增加了溫室氣體的數量和品種,使這個70%的數值下降,留下的餘熱使地球變暖的。

不過,CO2等溫室氣體雖然吸收地面長波輻射的能力很強,但它們在大氣中的數量卻極少。如果把壓力為一個大氣壓、溫度為0℃的大氣狀態稱為標準狀態,那么把地球整個大氣層壓縮到這個標準狀態,它的厚度是8000米。目前大氣中CO2的含量是355ppm,即百萬分之355,把它換算成標準狀態,將是2.8米厚。在8000米厚的大氣中就占這2.8米厚這一點點。甲烷含量是1.7ppm,相應是1.4厘米厚。臭氧濃度是400ppb(ppb為ppm的千分之一),換算後只有3毫米厚。一氧化二氮是310ppb,2.5毫米厚。氟里昂有許多種,但大氣中含量最多的氟里昂12也只有400ppt(ppt又為ppb的千分之一),換算到標準狀態只有3微米。由此可見大氣中溫室氣體之少。也正因為如此,所以人為釋放如不加限制,便很容易引起全球迅速變暖。

溫室效應原理圖四

溫室效應原理圖四早在1938年,英國氣象學家卡林達在分析了19世紀末世界各地零星的CO2觀測資料後,就指出當時CO2濃度已比世紀初上升了6%。由於他還發現從上世紀末到本世紀中葉全球也存在變暖傾向,因而在世界上引起了很大反響。為此,美國斯克里普斯海洋研究所的凱林於1958年在夏威夷的冒納羅亞山海拔3400米的地方建立起了觀測所,開始了大氣中CO2含量的精密觀測。由於夏威夷島位於北太平洋中部。,因而可以認為它不受陸地大氣污染影響,觀測結果有可靠性。

1958年4月到1991年6月,人們對冒納羅亞山大氣中CO2的濃度進行了觀測,發現1958年大氣中CO2含量不過315ppm左右,而1991年已經達到了355ppm。問題的嚴重性還在於,目前(1996年)人類每年燃燒55億噸化石燃料(每噸約產生4噸CO2)中,大約只有一半進入了大氣,其餘一半主要被海洋和陸地植物所吸收。一旦海洋中CO2達到飽和,大氣中CO2含量將成倍上升。此外,他們還發現CO2含量還有季節變化,冬夏可以相差6ppm。這主要是由於北半球廣闊大陸上植被冬枯夏榮的結果,也就是植物在夏季大量吸收CO2因而使大氣中CO2濃度相對降低。

根據對南極和格陵蘭大陸冰蓋中密封的氣泡中空氣的CO2濃度測定,過去長期以來大氣中CO2含量一直比較穩定,大體是280ppm左右。只是從18世紀中葉,即工業革命前後開始穩定上升。即人類用了240年時間,使大氣中CO2濃度從280ppm上升到355ppm。

甲烷是僅次於CO2的重要溫室氣體。它在大氣中的濃度雖比CO2少得多,但增長率則大得多。據聯合國政府間氣候變化委員會(IPCC)1996年發表的第二次氣候變化評估報告(《報告》),從1750-1990年共240年間CO2增加了30%,而同期甲烷卻增加了145%。甲烷也稱沼氣,是缺氧條件下有機物腐爛時產生的。例如水田,堆肥和畜糞等都會產生沼氣。一氧化二氮又稱笑氣,因為吸入一定濃度的這種氣體後會引起面部肌肉痙攣,看上去像在發笑一樣。主要是使用化肥,燃燒化石燃料和生物體所產生。大氣中的臭氧含量,在平流層中雖有減少,但在對流層中是增加的,這在後面還要專門談到。氟里昂氣體是氯、氟和碳的化合物;自然界裡本不存在,完全是人類製造出來的。由於它的融點和沸點都比較低,不燃,不爆,無臭,無害,穩定性極好,因此廣泛用來製造製冷劑、發泡劑和清潔劑等。地球大氣中濃度最高的氟里昂12和氟里昂11含量雖都極少,但過去增長率卻很高,都是年增5%。由於它劇烈破壞大氣臭氧層,根據1987年國際《蒙特婁議定書》它在大氣中的濃度從21世紀初開始可望逐漸減少。

應當說明,CO2以外的其他溫室氣體在大氣中的濃度雖比CO2小得多,有的要小好幾個量級,但它們的溫室效應作用卻比CO2強得多。因此它們對大氣溫室效應的貢獻,根據IPCC第二次《報告》,都只比CO2低一個量級。如果說它們對地球大氣溫室效應的總貢獻和CO2相比,在1960年以前還是很小的話,那么不久的將來便會和CO2並駕齊驅以至超過CO2,這是不可忽視的。

大氣溫室效應動態

近百年來,全球變暖的趨勢越來越明顯。不僅溫帶的老人感到冬天越來越暖和,夏天越來越熱,就是在南極地區,氣溫也在增高,積雪日漸減少。科學家將氣候的不正常歸結為“溫室效應”。

“溫室”,可以簡單地想像為農民種菜的塑膠大棚。在冬季或早春,它可以製造並維持適於蔬菜生長的溫度。其原理是:作為棚頂的玻璃或塑膠膜,既能讓可見光攜帶熱量進入室內,又能吸收紅外輻射,阻止熱量散發,使室內溫度升高,“溫室”因此而得名。

從太陽輻射到地球上層大氣里的能量是巨大的,如果太陽的能量全部到達地球表面並保存下來,那么,我們這顆行星早就燒灼蒸發掉了。事實上,輻射到地球的太陽能約有50%直接從大氣反射或者為大氣吸收以後再返回空間,餘下的50%是直接的或由雲、大氣或顆粒物散射到地球的表面,地球把吸收的能量再向大氣層輻射以維持輻射平衡;地球表面的溫度之所以能維持在舒適的15℃左右,其原因是由水和CO2兩者共同作用的結果。大氣中水分子和二氧化碳能吸收大量的紅外線輻射,而所吸收的能量中一半又輻射回地面。水能吸收波長範圍在7—8.5μm和11--14μm的紅外線輻射,二氧化碳能強烈吸收12—16.3μm之間的輻射,這對維持熱平衡起著關鍵作用。

“溫室效應”的產生,是因為大氣中過多的二氧化碳、水蒸氣以及臭氧、甲烷等“溫室效應氣體”在空中充當了玻璃或塑膠膜的角色。它們吸收紅外輻射,阻止地球熱量的散失,破壞了大氣層與地面間紅外輻射正常關係,使地球表面的大氣溫度上升,地球變暖了。我們把吸收地球釋放出來的遠紅外輻射,促使地球氣溫升高的氣體就稱為溫室氣體。二氧化碳是數量最多的溫室氣體,還有其它許多痕量氣體也會產生溫室效應,如含氯氟的烴類、一氧化碳、甲烷等。所有這些氣體在大氣中的含量雖然沒有二氧化碳多,但它們都是烈性的溫室氣體,若是把它們所產生的熱效應累計在一起,就會把二氧化碳所產生的熱效應提高50%。因此,目前全球變暖問題的特點和十年前有所不同,過去主要考慮二氧化碳問題,而現在除二氧化碳外還應考慮各種具有溫室效應的其它氣體的作用。

“溫室效應”或說全球變暖,造成天氣乾旱或旱澇不均,使地面植物生長受影響,地面沙漠化加劇,沙塵暴頻繁發生,也必然會影響大氣質量。有人推測,隨著溫室氣體的增加,到21世紀中葉,地球的冰雪將融化一大半,從而造成海洋水位上升,有可能淹沒大量沿海城市,導致人類自然環境和生態環境的更大破壞。因此,溫室效應將給人類帶來綜合性災難。

溫室效應將使極地冰雪大量融化

如果二氧化碳含量比現在增加一倍,全球氣溫將升高3℃~5℃,兩極地區可能升高10℃,氣候將明顯變暖。氣溫升高,將導致某些地區雨量增加,某些地區出現乾旱,颶風力量增強,出現頻率也將提高,自然災害加劇。更令人擔憂的是,由於氣溫升高,將使兩極地區冰川融化,海平面升高,許多沿海城市、島嶼或低洼地區將面臨海水上漲的威脅,甚至被海水吞沒。20世紀60年代末,非洲下撒哈拉牧區曾發生持續6年的乾旱。由於缺少糧食和牧草,牲畜被宰殺,飢餓致死者超過150萬人。這是“溫室效應”給人類帶來災害的典型事例。因此,必須有效地控制二氧化碳含量增加,控制人口增長,科學使用燃料,加強植樹造林,綠化大地,防止溫室效應給全球帶來的巨大災難。科學家預測,今後大氣中二氧化碳每增加1倍,全球平均氣溫將上升1.5~4.5℃,而兩極地區的氣溫升幅要比平均值高3倍左右。因此,氣溫升高不可避免地使極地冰層部分融解,引起海平面上升。海平面上升對人類社會的影響是十分嚴重的。如果海平面升高1m,直接受影響的土地約5×106km2,人口約10億,耕地約占世界耕地總量的1/3。如果考慮到特大風暴潮和鹽水侵入,沿海海拔5m以下地區都將受到影響,這些地區的人口和糧食產量約占世界的1/2。一部分沿海城市可能要遷入內地,大部分沿海平原將發生鹽漬化或沼澤化,不適於糧食生產。同時,對江河中下游地帶也將造成災害。當海水入侵後,會造成江水水位抬高,泥沙淤積加速,洪水威脅加劇,使江河下游的環境急劇惡化。溫室效應和全球氣候變暖已經引起了世界各國的普遍關注,目前正在推進制訂國際氣候變化公約,減少二氧化碳的排放已經成為大勢所趨。科學家預測,如果我現在開始有節制的對樹木進行採伐,到2050年,全球暖化會降低5%。

溫室效應的影響

受到溫室效應和周期性潮漲的雙重影響,西太平洋島國吐瓦魯的大部分地方,即將被海水淹沒,包括首都的機場及部分住宅和辦公室。

由於溫室效應會導致南北極冰雪融化,水平線上升,直接威脅吐瓦魯,所以該國在國際環保會議上一向十分敢言。前總理佩魯曾聲稱吐瓦魯是“地球暖化的第一個受害者”。

溫室效應可使史前致命病毒威脅人類:

美國科學家近日發出警告,由於全球氣溫上升令北極冰層溶化,被冰封十幾萬年的史前致命病毒可能會重見天日,導致全球陷入疫症恐慌,人類生命受到嚴重威脅。

紐約錫拉丘茲大學的科學家在最新一期《科學家雜誌》中指出,早前他們發現一種植物病毒TOMV,由於該病毒在大氣中廣泛擴散,推斷在北極冰層也有其蹤跡。於是研究員從格陵蘭抽取4塊年齡由500至14萬年的冰塊,結果在冰層中發現TOMV病毒。研究員指該病毒表層被堅固的蛋白質包圍,因此可在逆境生存。

這項新發現令研究員相信,一系列的流行性感冒、小兒麻痹症和天花等疫症病毒可能藏在冰塊深處,目前人類對這些原始病毒沒有抵抗能力,當全球氣溫上升令冰層溶化時,這些埋藏在冰層千年或更長的病毒便可能會復活,形成疫症。科學家表示,雖然他們不知道這些病毒的生存希望,或者其再次適應地面環境的機會,但肯定不能抹煞病毒捲土重來的可能性。