執壺

執壺又稱“注子”、“注壺”,隋代出現的酒具。唐前期器呈盤口,短頸、鼓腹,圓筒形或六角形短直流、曲柄,壺體較矮,鼓腹,假圈足。唐中晚期大量流行,基本取代了雞首壺、鳳首壺等。這時期執壺式樣繁多,有短流、長流、曲柄、直柄等數種;五代至北宋器身漸高,通體多壓4-6條瓜棱,流漸趨細長微曲,曲柄高於壺口,平底變為圈足並多有注碗相配;元器多為玉壺春瓶式,彎流與壺頸之間以S形飾件相連;明、清之後,造型增多,多用作茶具。唐宋時,越窯、長沙窯、耀州窯、景德鎮窯、繁昌窯、磁灶窯等均大量燒造。元明清時期,以景德鎮燒制的青花器為多,龍泉窯也生產部分青釉製品。

歷史

執壺

執壺執壺,最初的造型是由青銅器而來,

局部

局部商代青銅執壺

商代青銅執壺

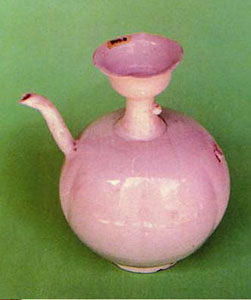

商代青銅執壺遼白釉盤口瓜棱執壺

執壺

執壺這件執壺,出土於河北宣化遼代張恭誘墓。張氏葬於遼天慶七年(公元1117年)。執壺的通高為21.6厘米,口徑7.2厘米,底徑7.8厘米,系盤形花口,頸細長,腹圓有瓜棱,嘴位於肩部,頸、肩之間有曲柄,可惜已殘缺。這件執壺,與在同一墓中出土的點茶圖中燒水的壺相似,表明墓主人生前日常生活中,對品茶的執著。從張恭誘墓中同時出土的壁畫點茶圖,可以看出,執壺是遼代用點茶法飲茶的主要器具。人們可以清楚地看到,壁畫右側繪的是一個紅色長方形桌,桌上放置茶具有6個茶盞,3個茶托,還有盤、盒等。桌的左前方著地放著一隻三足鐵爐,爐中炭火熊熊。炭火之上,置一白色長頸瓜棱執壺。其旁有一茶僮,手執團扇,躬身用力扇風,以加大火力,儘快將執壺中的水燒熱。桌後站著兩個人,從穿著打扮看,右邊的似為主人,手握一隻白色大盤,盤中有兩隻白色茶盞,似是等持執壺中水燒開,以便注湯入盞;左邊的一人雙手拱胸,側耳恭聽主人的吩咐,這是一幅為品茶作準備的點茶壁畫。壁畫點茶圖中的執壺與同一墓中出土的白釉瓜棱執壺相比,兩者均為白色,盤形花口,細長頸,長嘴稍彎,曲柄置於肩、頸、腹有瓜棱;這是我國遼代北方契丹民族所特有的點茶壺。出土壁畫圖中的執壺,腹呈橢圓,口上有蓋;而這件執壺,腹為圓形,口上無蓋,這正反映了遼代契丹族執壺造型的多樣性。

黃釉葫蘆式執壺

執壺

執壺高24.8cm,口徑2.8cm,足徑6.7cm。壺為葫蘆形,上小下大,上為唇口,口下如蛋形,中部束腰,下腹圓而碩大,底為圈足。肩部飾弦紋兩道,一側為曲狀流,另側為環形長柄,柄上印陽紋卷枝紋,柄下飾一乳釘。通體施黃釉,近足部露胎,足邊有5個支燒痕,釉下施白色化妝土。

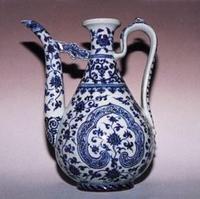

青花執壺

執壺

執壺青花執壺的造型在變化中保持了均衡,運用各種不同的外部輪廓線構成整齊流利的規律感。它的外部輪廓包括了長、短、粗、細幾種不同的線條,但是這些不同的線條組織起來所產生的效果,卻因為配合適宜而引起了舒適、暢快、穩定的感覺。青花執壺許多部分是相互對稱的,然而卻是形態各不相同和富於變化的。壺身和附屬檔案、壺嘴和把手……它的上下左右、主要、次要的每一個部分,彼此是互相關聯、互相對稱。在國外拍賣市場上,明清青花執壺受到了一些藏家的追捧。2003年,香港佳士得拍賣會上,一件明洪武青花纏枝菊花紋執壺以670萬港元成交。目前在國內收藏市場上,宋代及宋以前的單色釉執壺為多,除精品外,總體上成交價格並不高,而明清以來的青花執壺則較少露面,雖上拍數量不多,但成交價格要高於一般的單色釉執壺。業內人士認為,明代青花執壺融合了金銀器的造型美,又體現了青花瓷的優雅,非常具有收藏價值。

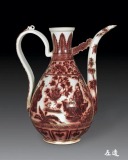

元釉里紅人物執壺

執壺

執壺元釉里紅瓷器因當時技術有限,溫度火候難以控制,極易燒黑燒飛,圖案大多不清楚,故有“千窯一件”之說,此壺人物故事應為三國故事裡的“諸葛論道”,人物表情清晰,在元釉里紅瓷器中極其罕見,在香港以往拍賣的元明時期的此類執壺多為花卉植物,且每件都在千萬港幣以上,這件元釉里紅瓷執壺堪稱孤品,極其稀少。

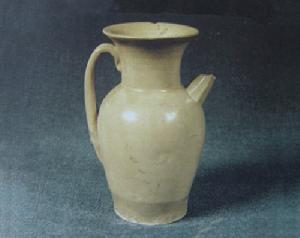

唐代白釉執壺

執壺

執壺1996年廣饒縣傅家遺址出土。高21.5、口徑10.7、足徑8.9厘米。喇叭形口,鼓腹,平底。肩部有一八棱形短流,相對一側有一帶狀把手,把手中部深凹,兩側飾兩道對稱的凹弦紋,下部飾一乳釘,足根外撇,通體施白釉,泛青色、釉下除足部均施化妝土,腹內不施釉。造型豐滿端莊。