簡介

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄 .

.城固泥塑有3000多年歷史。它起源於我國新石器時代,形成於漢代,盛行於南北朝,民國以後進入曲折發展時期。

.

.城固泥塑技藝主要分布在以寶山鎮為中心的陳村一帶。泥塑作品分布以漢中為中心,輻射陝南、寶雞、鹹陽以及四川等部分地區。

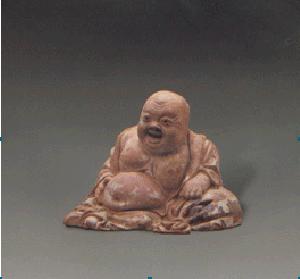

城固泥塑按內容分有人物造像、動物造像、生活用品和裝飾品等。按題材分主要有文學、歷史、戲劇、神話等,同時還有反映現實生活的作品,堪稱陝南農耕生活的縮影和民俗生活的大觀園。具有歷史悠久、技術含量高、覆蓋面廣、題材廣泛等特點。

城固泥塑是我國工藝美術百花苑中的一枝奇葩,它的價值主要體現在以下四個方面:

1、歷史研究價值。泥塑的產生最早可追溯到新石器時代,延續至今已有3000多年歷史。長期以來,泥塑製作與人們生活息息相關,是古代農耕生活的縮影,對中華文明的延續發揮了巨大作用。對研究農耕社會民俗風情、意識形態、審美情趣,宗教文化等具有重要參考價值。

2、審美、觀賞、價值。城固地處漢江中上游,是古時通蜀、連秦以及南下湖北、襄樊等地的交通要地,南北文化在這裡交匯、碰撞使城固泥塑在表現技法上既融合了南方塑像的端莊、秀麗又兼具北方的粗獷豪邁。塑造的各類神佛塑像或坐或躺、或怒或笑,無不神態各異,維妙維肖,具有很高的審美觀賞價值。

3、工藝美術研究價值。泥塑製作工世流程複雜,是民間木工、瓦工、塑造繪畫技藝的結合體。對認識研究古人製作技藝、審美取向具有十分重要的意義。

基本內容

城固泥塑按內容分有人物造像、動物造像、生活實用品和裝飾品等;按題材分主要有文學、歷史、戲劇、神話等同時還有反映現實生活的作品,堪稱農耕社會生活的縮影和民俗生活的大觀園,代表作品有:神話作品如泥塑菩薩、泥塑關公、泥塑五百羅漢、泥塑四大天王等;歷史故事如;梁祝、牛郎織女、白蛇傳、孫悟空三打白骨精等;動物乍品如:老虎、蛇、羊、馬、猴等,動物和人物在一起的作品如強渡金沙江群組泥塑、土地革命場景泥塑、麒麟送子等;還有以果實為內容的作品,如桃、柿、杏等;實用品如陶壺,陶壺、陶尊,裝飾觀賞品如人臉譜等。城固泥塑主要以神佛塑像為主,其製作程式是:

.

.一、選泥:精選色黃、含沙少、粘性強的乾黃土,入放容器中充分浸泡24小時以上備用。

二、制泥

(1)制底泥:將浸泡攪拌好的黃泥置於院場,加入麥糠或稻3—10公分長草節,再加入適量水充分,翻拌踩踏,均勻後覆蓋備用。

(2)制面泥:將浸泡好的黃泥置於院場,加入一定量的細沙、棉花、頭髮,充分翻拌、踩踏、錘打均勻後,覆蓋、發性備用。

三、製作骨架:選用粗細適當的乾柏木做好塑像主骨架,用細竹條、藤條、草繩做筋骨,既防斷裂、脫落,又便於上泥。

四、上大泥塑大形:用製作好的底泥由主骨架下部往上塑出塑像大形。

五、上面泥塑形:用製作好的面泥從頭部開始,精細、準確地塑出塑像的像貌神態,衣著紋飾。

六、彩繪;

(1)刮膩:用貝殼粉加牛膠或桃膠製成膩子,把塑像乾裂的部位修補填平。

(2)打磨、清掃,將塑像周身打磨光滑。

(3)上底色:用貝殼粉加牛膠或桃膠製成底色,用軟毛刷給塑像周身上一道底色。

(4)彩繪:根據塑像的身份特點,確定塑像主色調,合理搭配顏色進行彩繪。

歷史淵源

.

. .

. .

.泥塑由於不能耐久,目前尚未發現很久以前的出土泥塑。據西北大學趙叢蒼教授在寶山的考古發掘,出土大量陶片考證,城固泥塑產生於3000多年前的新石器時代的。

漢代封建統治者大興厚葬之風,促進了泥塑業的發展,城固泥塑繼承了秦以前的優良傳統,泥塑技藝得到了極大發展。近幾年城固考古發掘的漢墓中出土的大量陶俑、鎮墓獸、陶井、陶倉、陶灶等器物,造型獨特,線條流暢,構思巧妙,寄託了泥塑匠人的理想和願望,從實物角度進一步反映出城固泥塑業的興盛。

西漢以後城固泥塑藝術進入了一個多方面發展時期。特別是東漢獻帝初年張魯在漢中大興“五斗米教”,漢中道教興盛,全縣建有道觀9座,塑神像風氣很濃,出現了許多以塑像為謀生手段的泥塑藝人。

南北朝時盛行佛教,佛教在此時傳入城固。至唐代,佛教在城固已十分盛行,唐代著名詩人岑參曾遊歷城固大安寺,並留詩句:“滿樹枇杷冬著花,老僧相見具袈裟”。嘉靖《城固縣誌》載:本縣有佛教寺、庵、堂19處,院14處,其中:東高寺、嵩山寺、龍頭寺、惠香院(即後寶山寺)規模很大。佛教的盛行為城固泥塑提供了發展的空間,極大地吸引刺激了泥塑藝人的創作熱情。城固文化館文物庫房收藏的本縣唐代墓葬出土的“三彩陶俑”、“三彩陶瓶”等器物造型精美,設計巧妙,大大超出了前代水平,是堀固泥塑技藝的高度發展的實物見證。 民國時期,戰爭連連,民不聊生,城固泥塑藝人紛紛外逃,泥塑業瀕於絕境。文革期間破“四舊”,視宗教如洪水猛獸,寺廟被毀,泥塑藝人也遭到殘酷打擊和迫害,城固泥塑幾乎絕跡。1980年後,宗教活動恢復,城固泥塑也得到恢復發展。以李昌吉為代表的城固泥塑藝人又博來眾長,將繪畫理念和泥塑技藝巧妙結合,創作的仙佛塑像千變萬化、維妙維肖、栩栩如生、奇蹤異狀、無一雷同,逐漸形成了城固泥塑獨特的風格。

2005年,城固泥塑被確定為非物質文化遺產重點項目,正式納入保護規劃。

基本特徵

1、歷史悠久。泥塑技藝向上溯源可以追溯到新石器時代,從城固的江灣遺址,淡家嘴遺址、蓮花遺址、寶山遺址出土了大量的夾沙紅陶罐等實用器具和漢墓出土的陶俑、陶獸、陶灶等,說明泥塑技藝的歷史相當悠久。 .

.2、技術含量高。泥塑的最高境界就是一些大型的人物塑像,它不僅要求泥塑藝人要懂得泥塑技藝,還要會木工活、瓦工活,具備美術繪畫、色彩搭配等綜合知識。

3、覆蓋面廣,題材廣泛。城固泥塑以神佛塑像為代表,作品分布在陝南、寶雞、四川等地,作品內容上有祝福祈祥類,如:吉祥(雞、羊)如意、吉慶(擊磐)有餘、福(蝠)自天來等;鎮妖辟邪類,如:鎮宅(墓)獅虎、獨角怪獸等;有家族繁衍類,如:麒麟送子,送子娘娘、連(蓮)生貴子等;有神靈聖賢類,如祖先神伏羲、女媧;自然神雷公、山神、地母;歷史人物神周公、關公、藥王;宗教神元始天尊、太上老君、如來、菩薩等。在省內外享有極高聲譽。

主要階值

城固泥塑是我國工藝美術百花苑中一枝奇葩。它的主要價值體現在以下四個方面:1、歷史研究價值。泥塑的產生最早可追溯到原始社會晚期,延續至今已有3000多年的歷史,長期以來,泥塑作為一種重要的文化載體,對中華文明乃至世界文明的延續發揮了巨大的作用。城固泥塑是古代農耕社會的縮影,對於研究農耕社會的泥塑藝術和工藝美術發展史,民俗風情,意識形態,宗教文化等具有重要的參考價值。

.

.2、審美、觀賞價值。城固泥塑歷史悠久,豐富多彩,具有很高的審美觀賞價值,縱觀各類塑像,形象逼真,栩栩如生,如泥塑觀音像,線條流利明快,如五百羅漢像、或走、或坐、或趟、或笑、或怒、或愁等如同真人維妙維肖,神態萬象。文學大師曾賦詩:“人物無古今,續臾出手中,衣冠千年異,肝膽一般同,造化眼前妙,流傳域外雄,集中人八百,童叟獻神功”。

3、工藝美術研究價值,泥塑工藝流程複雜,是民間手工技藝和繪畫技藝的結合體。他的每道工序的細膩程度和要求之高,是其他民間工藝難以比擬的,這些生產技藝是中國勞動人民長期的智慧結晶,且難以為現代技術所替代,它蘊含豐富對認識研究古人工藝製作、審美情趣都具有十分重要的意義。

4、經濟實用價值。長期以來,泥塑一直是民間手工藝人謀生和養家餬口的主要手段,在農耕社會經濟的發展中發揮了十分重要的作用。首先,泥塑生產,在貧困落後的農村地區,為一部分人帶來了一定經濟收入。其次,泥塑原料取自粘土,這種土粘性強而無沙石,農村各地比比皆是,取之十分方便,用它作為原料,成本極低,用它製作泥塑品,使豐富的資源得到利用,再次,用泥塑作品集審美、觀賞、娛樂於一體,很受人們歡迎,市場前景看好。如組織、培訓、宣傳得當,可建立廠房、集中批量生產,滿足國內需求,還可出口創匯。

相關工具及製品

工具:A、製作工具:一、木工類:鋸子、斧子、鑿子、墨斗、拐尺。

.

.二、瓦工類:瓦刀、鐵杴、灰桶、泥筐、推刨。

三、塑像類:

1、塑台(硬木製成)可轉圓台,不可轉方台。

2、壓劃刀筆(竹子、硬木均可)大號長筆、中號長筆、小號四寸長筆、六寸長彎形帶槽筆、壓光刀筆、六寸長彎形兩頭扁形筆、七寸錐形大號筆、五寸長錐形小號筆。

3、拍板:長一尺二寸,寬一寸半,厚1公分。

4、模具:人字甲模、魚鱗甲模、花紋模、壓光模。

5、砸泥棒、木錘。

6、噴水壺和塑像罩。

B、製作材料:牛膠、柏木、桃木,紅布,藤條,麥康,頭髮絲,黃泥,沙子,棉花。

瀕危狀況

1、由於泥塑技術不僅需要具備木工技術和瓦工技術,而且還需具備繪畫技巧和美術理論,因此,技術難度大,習藝周期長,收入低,年輕人多不願學,後繼乏人。2、建國後,特別是文革期間,破“四舊”宗教寺廟被毀,佛像被砸,民間泥塑工匠受到殘酷打擊和迫害,導致泥塑技術趨於失傳。

3、現代科技發展,人們的精神追求和審美情趣,呈多元化,泥塑作品不再是大部分人珍藏、把玩、審美的首選,泥塑藝人也不再受到人們的尊崇,導致泥塑業衰退,泥塑傳承後繼乏人。

4、由於時代的進步,經濟的快速發展,農村致富項目形成多元化,民間泥塑不再是人們謀生脫貧的唯一手段,且現存的泥塑藝人越來越少,收入不高難以維持生計,城固泥塑面臨人亡藝絕的嚴峻形勢。

保護計畫

目前資金投入情況:1、鎮政府投資12萬元,在原寶山中學傍征地6畝,擬建城固泥人塑博物館。

.

.2、縣財政提供了價值近20萬元的原寶山中學校舍23間,為城固泥塑提供製作、展覽場地。

3、社會力量和民間投入8萬元。

4、社會各界捐物損款6萬元。

已採取的保護措施:

泥塑雕刻是一朵藝術奇葩。由於經費緊張,致使泥塑人才“青黃不接”甚至出現斷層,瀕臨失傳。

1、成立了寶山鎮非物質文化遺產保護領導小組,負責此項工作。

2、鎮政府重視文化站建設,支持文化站辦好泥塑雕刻、書畫展覽活動,計畫利用農閒時節每年舉辦一期泥塑、雕塑培訓班。

3、在寶山寺內設立泥塑工藝美術作品銷售專櫃,擴大泥塑藝術在民眾中的影響,注重發現、選拔和培養泥塑雕刻人才,使一批泥塑藝術鄉土人才脫顆而出。

4、縣上擬投資修建城固泥塑博物館,使城周泥塑這一非物質文化遺產成為城固的一大文化亮點。

保護內容:

1、進一步全面深入細緻地開展普查工作,徹底摸清城固泥塑的發展歷史,規模,著名藝人的傳承等情況,使用工具的具體做法及製作技巧,行規,民俗等全部內容,同時做好相關物品的徵集、錄音、錄像等工作。2、將普查所獲資料進行歸類、整理、編寫項目申報書,向上爭取立項,納入上級保護計畫。

.

.3、以寶山泥塑為龍頭,帶動全縣泥塑業的發展,結合市場需求,做好泥塑工藝品的研製開發工作,組建廠房、批量生產,逐步形成產業化。

4、對民間藝人給予扶助,選擇有一定水平和一定影響的藝人進行重點扶持,從資金技術上給予幫助。

5、以寶山傳統泥塑工藝為基地,開設培訓班培養泥塑雕刻人才。

十年保護目標:

一、收集、整理、記錄《城固泥塑》技藝、技法、手稿、圖譜建立科學檔案。

二、建立泥塑老藝人資料、名錄,定期舉辦第一期泥塑雕刻培訓班。使泥塑藝人在數量上有擴大,技藝上有創新、有提高。

三、邀請省市泥塑專家籌備召開中國城固泥塑研討會,編輯出版《城固泥塑》等專著。擴大影響,形成規模、市場效應。