遺址環境

在孕育著中華民族數千年古代文明的黃河中游,在偏居山西省南端的垣曲縣,一座古老的小鎮,古城鎮坐落在黃河北岸山水秀麗的垣曲小盆地內,如今這裡是正在加速興建的黃河小浪底水庫淹沒區內人口最為集中的鄉鎮,海拔高度205~269米。古城鎮位於晉南中條山腹地,春秋為赤狄東山皋落氏地,戰國屬魏,曰王垣,漢置垣縣,宋始稱垣曲至

今。南與河南省澠池縣隔黃河相望,東與河南省濟源縣毗鄰,西北與山西省平陸、夏縣、聞喜、降縣接壤。

今。南與河南省澠池縣隔黃河相望,東與河南省濟源縣毗鄰,西北與山西省平陸、夏縣、聞喜、降縣接壤。這裡自北魏至公元1959年的1400餘年間,曾是垣曲縣治之所在。小鎮四周為起伏的崇山峻岭環抱,發源於中條山的 允河和亳清河自北向南穿越山谷奔騰不息,在古城鎮東南匯流後注入黃河,形成低平的衝擊扇。這裡依山環水的自然環境極其優越,氣候溫和、雨量豐沛、動植物及礦產資源豐富,極適宜人類生存。迄今所知,早在距今6000餘年的新石器時代早期,古人類就在這裡生息,發展了原始農業和家畜飼養等手工業。如今在古城鎮周圍的 允河和亳清河兩岸的河旁階地上,散布著許多原始文化遺址,在古城鎮東關的允河西岸分布著距今6000餘年至4000餘年的仰韶文化早中晚期、廟底溝二期及龍山文化遺存,在古城鎮西關的亳清河北岸分布著距今3000餘年的二里頭文化早期遺存,在古城鎮南關的黃河北岸高地上分布著距今5000餘年的仰韶文化晚期、距今3000餘年的二里頭文化晚期和商代前期二里崗文化遺存。這些古代遺存無可辯駁地向我們證明,古城所在的垣曲小盆地自古以來便是原始文化的發祥地,數千年的古代文化在這裡綿延不斷,生生不息,巍巍中條和滔滔黃河不僅養育了古代先民也滋潤著黃河中游的古代文化。

三千餘年前,商人滅夏之後曾在河南西部和中部興建了偃師商城和鄭州商城兩座都城,與之大略同時,為了保衛京畿之地,商王朝又在垣曲盆地內修建了垣曲商城。

遺址簡介

垣曲商城遺址

垣曲商城遺址城址形狀與規模

垣曲商城是以層層夯土修築的由四面城垣圍成的方形城堡,它的平面形狀略呈梯形,北城垣蜿蜒起伏,現存於地面之上,其餘三面牆均埋沒於地下。城址東西約350米,南北約400米,周長1470米,總面積13萬平方米。北城牆現存長度338米,寬7.5~15米,方向79度。西牆總長395米,方向5度。西牆外還有一條與牆完全平行的護城壕,全長446米,寬8---9米,與外牆相距6~8米。南牆現存總長375米,寬2.5~14米,已被黃河沖為四段,西段現存178米,方向80度,東城牆僅保留了三小段,北段長45米,寬6~14米,方向353度,中段及南段各保留夯土一塊,三段夯土位於一條直線上。城門與道路

城址的四面城牆可能都有城門,西牆中段偏北距西北角140米處為西城門,城門以北為較寬的單牆,城門以南修築了雙道夾牆,外牆將內牆城門圍圈在夾牆中,城內有祭祀坑。內牆寬6---9米,外牆寬4---6米,兩牆平行,其間的窄長夾道寬約4米,向南直通到西南角出口。南牆中段被一衝溝截斷,僅餘兩塊夯土,這裡的缺口有可能是城門之所在。西段亦修築了雙道夾牆,外牆現存164米,寬2.5---5米,與內牆平行,相距4---14米,其間的夾道向西也通向西南角出口。北牆東端有缺口一個,東牆因破壞嚴重,門址不明,但是這面台地的坡度較緩且近水,為了生產與生活之便,沒有城門出入是不大可能的,故東、北兩座門很可能是為生產與生活設定的,而西、南兩門的設定則主要是出於軍事防禦的需要。自西城門通往宮殿區有一條橫穿東西的城內主幹道,呈路溝形式,橫截面為凹弧形,方向108度,長約300餘米,寬12.5~13.5米,有多層商代二里崗期路土堆積。宮殿區

城址內中部偏東為統治者居住的宮殿區,占據著城內的最佳位置。宮殿區由多座大型夯土台基組成,以南北並列的兩座長方形大型台基為中心,其餘分布在其周圍,形成一組基址群,台基四周有長方形宮城牆將宮殿區圍在中間。宮城牆內的南北兩座台基間距11.5米,平面均呈長方形,正方向,座北朝南。北部台基東西40、南北11.5米,南部台基東西30、南北10米,台基內側邊緣均分布有一周整齊的柱洞,間距2~3米,柱洞底部有柱礎石,有的有方形柱礎槽。台基周圍全部用白色料礓鋪墊地面,應是庭院內的活動面。宮城圍牆呈長方形,南北約 100 米、東西約60 米 、寬 2~2.5 米。牆基兩側以草拌泥和紅燒土塊為原料加以鋪墊,寬1~1.75米,用以保護牆基。圍牆的西北角有向內凸出的平台,被燒成青灰色硬面,疑為角樓遺蹟。圍牆東西兩側各發現一條排水溝,與圍牆基本平行。居民區與手工業作坊區

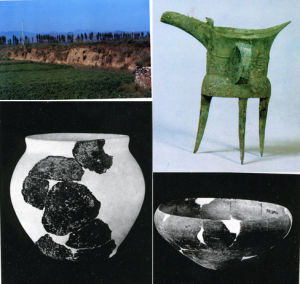

城內東南部為一般居民區,是平民進行生產與生活的主要活動區,分布著大量儲存物品的窖穴和堆積廢棄物的灰坑,其間散布著少量房屋基址,另有少量墓葬和人工挖制的排水溝分布在周圍。城內的房址有圓形雙間半地穴式和方形半地穴式兩種,室內有中心柱洞,地面及穴壁塗有白灰面防潮,出土有陶鬲、陶罐、石刀、豬、羊等動物骨骼及水生動物螺殼等。房址周圍的灰坑已發現數百個,出土大量陶器、石器、骨器等生活用具、生產用具以及大量獸骨。有少量灰坑是祭祀坑,埋有完整的豬骨,是商人舉行宗教祭祀活動後埋入的犧牲。發現的零星墓葬多為小型長方形豎穴土坑墓,有的有少量陶器。少數墓葬有鼎、jia 、爵等銅器,有的還有殉人,可能是貴族墓葬。城址內西南部為制陶手工業作坊區,發現了多座制陶窯址,多為圓形豎穴窯,有窯室、窯箅、火膛和火門等。城址年代與性質

考古工作者通過地層關係推斷,垣曲商城的始建年代為商代前期的二里崗下層時期,並延續使用到二里崗上層時期,與鄭州商城和偃師商城的年代大體相當,略晚於兩座大城。這座城址地處商王朝中心區域周邊,其規模遠遠小於王都,因此有可能只是區域性的統治中心。從城址雄踞三面環水的高台地,居高臨下,西南修建雙道夾牆以增強城址防禦能力的建築方式看,這座城很可能是據守黃河岸邊的一座軍事城堡。另外,這座城也有可能是甲骨文中記載的商代小方國的都城。與其他商代城址一樣,這座城同樣是階級和國家產生之後的產物,能夠驅使大批本族或異族人建成這座軍事城堡,是動用國家機器才能實現的。城址宮殿區里大型夯土台基的存在,則是統治階級至高無上的權力的標誌。在這座城址里,各種經濟部門及制陶、制骨、冶銅、建築等各種手工業的發達是勞動分工的結果,特別是制陶等手工業區的劃分,一般居民區與宮殿區的明顯分區與對立,更是表現了等級的分化與階級的對立。城址的墓葬中,一般平民只有少數陶器或無隨葬品,而貴族墓葬卻都隨葬有銅器、玉器,有的還有殉人。另外在許多灰坑中都發現了散亂的人骨架,或被砍頭,或被腰斬,人祭已經出現,有的大祭祀坑以多層疊壓的14具人骨進行祭祀,充分地表現了國家作為階級壓迫的工具這一職能。

生產與經濟

伴隨著垣曲商城政治與軍事統治中心地位的確立,也帶來了城址經濟與生產的繁榮,憑藉其占有著肥沃的河流谷地與便利的交通條件,特別是這裡比其他地區享有更多的水資源和有色金屬礦產等經濟資源,商城很快成為盆地內經濟發展的中心。垣曲小盆地內氣候溫和濕潤,眾多水系交匯的沖積扇上土地肥沃,極適宜農業的發展。城址內出土了相當多的農業生產工具,主要有砍伐工具石斧,翻土工具石鏟,收割工具石刀和石鐮等,刀和鐮的種類和數量都很多,石刀有長方形、梯形、半月形等多種形制,有的兩側帶缺口,有的中部有穿孔。石鐮也有長條形和半月形,另外還有陶鐮、骨鐮、蚌鐮等,這些收割工具的大量存在,表明商城的農作物有了較高的收穫量。農業的發展促進了人口的增加,城址中密集分布的灰坑、窖穴、房址等遺蹟反映了人口的密集程度。與農業同時發展的還有家畜飼養、漁獵等經濟類型,城址中出土了大量牛、羊、豬、狗等家畜遺骨,以豬骨的數量最多,在半數以上的灰坑中均有豬骨出土。垣曲盆地近山靠水的自然條件還帶來了漁獵之利,豐富了人類的經濟生活,城址中石鏃、骨鏃、銅鏃、蚌鏃、石球、石彈丸、陶彈丸、石網墜、陶網墜、骨魚鏢等漁獵工具的出土為數可觀,還有相當多的野生動物和魚類、螺蚌等水生動物發現,標誌著多種經濟的發達。在農業等多種經濟的促進下,更由於商城所在的古城地區以河流谷地為對外通道,交通便利,促使盆地與周圍地區的貿易和交換頻繁發生,同時帶動了制陶、冶銅、建築、制骨、紡織等多種手工業的發展。

制陶是社會生活中最重要的手工業部門,城址中除有陶拍、骨匕等制陶工具出土之外,還出土了大量陶器,輪制工藝已廣泛使用。陶器製作有兩個鮮明的特徵,一是器形富於變化,形制有別,炊器、食器、盛儲器等種類繁多。二是不少器類中出現了器體碩大者,反映了制陶工藝的精湛技術。另外代表商代制陶業最高水平的釉陶尊在城址中也有發現,是我國最早出現的原始瓷器。古城地區以北蘊藏著豐富的有色金屬礦藏,是商城冶銅業發展的資源基礎,商城內出土的鼎、jia 、爵等銅容器、銅鏃、銅刀等狩獵、生產工具以及有色金屬礦石和較多的銅煉渣,說明這些銅器很可能是在本地冶煉的。

垣曲商城的建成,是商代的建築業達到了較高的發展水平的標誌,這座城的規模雖然很小,但在建築方法與工藝水平上與鄭州商城、偃師商城等大城相比卻毫不遜色。垣曲商城的城垣及宮殿均系夯土築成,其建築方法是先自地面開始向下挖生土基槽,然後自基槽底向上層層築夯土,到達地表後,再採用版築法向上夯築牆體,城牆根基部修築有護城坡。夯土均為棕紅色,極其堅硬,用小棍集束夯成的夯窩密集而清晰,每層厚約0.10米,這種方法表現了當時高度發達的建築水平。此外,城址的制骨、紡織、縫紉等其他手工業也趨於成熟,不斷提高。垣曲商城多種經濟的繁榮與發達表明,這座城址早已成為垣曲盆地內經濟發展的中心。上述大量的考古資料表明,垣曲商城崛起於三千餘年前的商代前期,很快便成為黃河北岸政治與軍事的統治中心和經濟發展中心。

商城遺址的文化內涵和聚落演變

商城內的文化遺存共分為五期城址修建之前有仰韶文化晚期和二里頭文化晚期遺存。仰韶文化晚期是人類最早在這裡生活的時期,遺存主要分布於高台地的東北部,這一時期的遺蹟有灰坑、房址、墓葬等,出土了大量陶器、石器、骨器等。到了二里頭文化晚期,夏人在這裡建立了規模巨大的環壕聚落,聚落偏於高台地的東南,北部和西部各有規模巨大的壕溝環繞,將聚落與外界分隔。聚落內分布著大量灰坑、房址、墓葬等遺蹟,出土遺物亦十分豐富。

商代建城和城址使用時期有二里崗下層和二里崗上層遺存,這一時期的遺存在城內普遍分布,灰坑、房址、墓葬、溝壕、陶窯等遍布全城,商城在二里頭環壕聚落的基礎上雖向北進一步擴大,但其位置大部分仍與二里頭環壕聚落重疊。

商城廢棄後的數千年里,這裡少有人居住,直到北宋時期垣曲縣治在此設立,使這裡遺留了大量宋代遺存,出土了鐵器、銅器、陶器、瓷器等遺物。

垣曲商城是中國大陸上現已發現的第五座商代前期城址,它的發掘為探尋黃河中游地區古代文化的發展脈絡和商代前期城址的面貌特徵提供了極其珍貴的實物資料。同時,對於研究我國古代城市的起源和發展,探討商代社會的物質文化、社會歷史以及人文地理諸方面的問題都具有十分重要的學術價值。伴隨著這一城址的大規模發掘,對它的研究在不斷深入。城址第一階段的考古發掘報告《垣曲商城》已經於1996年由科學出版社出版,新的研究成果也在陸續發表。如今黃河小浪底水庫工程建設已經進入施工的後期階段,考古工作者正以加倍的努力,趕在水庫淹沒之前,完成對城址的搶救發掘,為中華民族五千年文明史的研究作出新的貢獻。