化石收集

化石收集是一項引人入勝的愛好,在最近的幾十年里,

大型動物化石

大型動物化石1910年,羅伯特·福爾肯·斯科特爵士開始其具歷史意義,但充滿悲壯的南極探險。斯科特和四個夥伴最後雖成為惡劣天氣的犧牲品,但遺留了重要的科學發現。從探險家的遺物中發現了已形成化石的種子蕨,玉羊齒屬。這一發現證明了冰天雪地的南極洲曾是肥沃大陸的一部分;同時可推知,斯科特了解他的發現具科學的重要性。從鑄幣到骨頭“化石”來源於拉丁文fossil,意思為“被挖掘出的”,指任何埋藏的東西。不僅有石化動物、植物殘體,還包括岩石

古動物化石

古動物化石現在,該詞專指史前生存但被自然埋藏和保存的有機體的殘體。多年之迷希臘哲學家認為化石是十分奇怪的自然現象,就像水晶和鐘乳石一樣是在地下形成的。馬丁·路德(1483/u1546)相信在山峰上發現的化石是《聖經》之血的證據。李奧納多·達·芬奇(1452~1519)在他的筆記中寫到:化石是曾經生存過的有機體的石化殘體。他的觀點在那個時代被認為是異端邪說,直到19世紀,他的筆記才被公開。

化石的真正面具是17—18世紀才被人認識,這主要歸功於化石收集書籍的出版以及人們對自然史的進一步認識。人們發現一個重要的事實,即不同種類的岩石含有不同種類的化石,這個重要發現對第一幅地質地圖的製作具有極大的幫助,並由此開創了化石學和地層學這兩門現代科學。

分類

當人們提到化石時,總是使用由兩個部分組成的科學名稱,

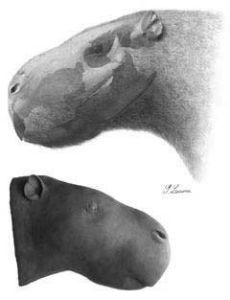

最大齧齒動物化石

最大齧齒動物化石一個科學名稱僅指有機體的單一類型,這樣全世界的科學家都能明白。分類的基本單位是種,一個種中的全部成員基本上都很相似,且相互能夠進行雜交。一個或多個種組合在一起,由他們共有的特點相互連線,構成一種屬。屬由科(一組屬)和目(一組科)組成一個有機體的譜系圖或家族樹。種以下的名稱均是人為的分類,並隨各時期的意見的改變而不斷地改變。

目的與局限

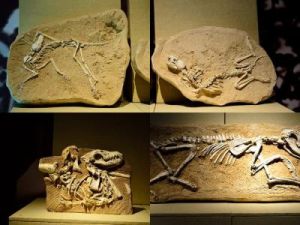

動物化石

動物化石從常見化石到不常見卻十分壯觀的化石都進行闡述,以期對收集者能有所幫助。這些化石均選自世界上最大、收藏最廣的博物館——英國倫敦自然博物館,雖然許多化石引人入勝,但是對它們的研究工作卻非常專業。多數化石類已納入本書,從蠕蟲到恐龍,從菊石到人類以及來自所有地質年代和大陸的化石。每個化石的描述均由多種不同類型化石研究專家撰文,並把專業術語降到最少,許多化石很難發現完整的,尤其是體型較大的爬行動物和哺乳動物,在這種情況下,本對骨骼的小部分加以闡述。為每種類型的化石配上相片是不可能的。

存在證據

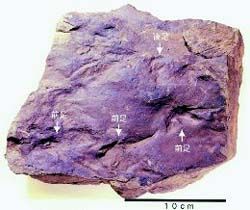

一些動物以痕、印、足跡、孔、穴的形式留下

飛行爬行動物化石

飛行爬行動物化石這些蹤痕提供了有關這些生物的活動方式和生活

動物化石

動物化石鑽孔是某些動物為了覓食、附著和藏身而打的洞。鑽孔經常出現在化石化的貝殼、木頭和其它生物體的化石之上。鑽孔也是一種化石。象鑽孔蝸牛這種食內動物就能穿過其它動物的殼來鑽孔以吃食其軟體部分。許多古代軟體動物的殼上可見到象是鑽孔蝸牛打的整齊的洞。

用途

化石對於追溯動植物的發展演化是有用的,因為在較老的岩石中的化石通常是原始的和較簡單的,而在年代較新的岩石中的類似種屬的化石就要複雜和高級。某些化石作為環境的指示物是很有價值的。例如造礁

動物化石

動物化石化石的一個更重要的用途是用來進行對比——確定若干岩層間彼此相互關係的密切的程度。通過對比或比較各岩層所含的特徵化石,地質學家可以確定一個特定區域的某種地質建造的分布。有的化石在地質歷史上生存的時間相當短,然而在地理分布上卻相當廣泛。這種化石被稱為指示化石。由於這種化石通常只是和某一特定時代的岩石共生,所以在對比中特別有用。

微體生物的化石對於石油地質工作者作為指示化石特別有用。

古動物化石

古動物化石形成條件

雖然一個生物是否能形成化石取決於許多因素,但是

動物化石

動物化石(1)、有機物必須擁有堅硬部分,如殼、骨、牙或木質組織。然而,在非常有利的條件下,即使是非常脆弱的生物,如昆蟲或水母也能夠變成化石。

(2)、生物在死後必須立即避免被毀滅。如果一個生物的身體部分地被壓碎、腐爛或嚴重風化,這就可能改變或取消該種生物變成化石的可能性。

(3)、生物必須被某種能阻礙分解的物質迅速地埋藏起來。而這種掩埋物質的類型通常取決於生物生存的環境。海生動物的遺體通常都能變成化石,這是因為海生動物死亡後沉在海底,被軟泥覆蓋。軟泥在後來的地質時代中則變成頁岩或石灰岩。較細粒的沉積物不易損壞生物的遺體。在德國的侏羅紀的某些細粒沉積岩中,很好地保存了諸如鳥、昆蟲、水母這樣一些脆弱的生物的化石。

演變過程

人們已知道,由附近火山落下的火山灰曾覆蓋過整片森林,在森林化石中有時還可見到依然站立的樹,以很好的姿態被保存下來。流沙和焦油瀝青通常也能迅速把動物掩埋起來。焦油瀝青的行為好像一個捕獲野獸的陷阱,又象防腐劑能阻止動物堅硬部分的分解。洛杉磯的蘭喬•拉•布雷(Rancho laBrea)瀝青湖由於在其中發現許多骨化石而聞名了,在其中發現的骨化石包括長著銳利牙

古動物化石

古動物化石雖然地球上曾有眾多的人們並不知道的生物生存過,而只有少數生物留下了化石。然而,使生物變成化石的條件即使都滿足了,仍然還有其它原因使得某些化石從未被人們發現過。例如,很多化石由於地面剝蝕而被破壞掉,或它的堅硬部分被地下水分解了。還有一些化石可能被保存在岩石中,但由於岩石經歷了強烈的物理變化,如褶皺、斷裂或熔化,這種變化可以使含化石的海相石灰岩變為大理岩,而原先存在於石灰岩中的生物的任何痕跡會完全或幾乎完全消失。還有很多化石則存在於無法獲得來進行研究的沉積岩層中,也還有很好出露於地表的含化石的岩石分布在世界上的某些地方,卻沒有進行地質學研究。另外一個很普遍的問題是,可能由於生物的殘體變成碎片或保存得很差,而不能充分顯示出該生物的情況。

再者,當我們向過去回溯的時間越古老,化石記錄缺失的時間間隔越長。岩石越老,受到破壞性力量的機會就越多,化石也就越加不可辨認。而且由於較古老的生物和今天的生物不同,因而對它們進行分類就很困難,這一情況使問題進一步複雜化了。然而,儘管如此,大量保存下來的生物化石仍為我們認識過去提供很好的記錄。

動物和植物變成化石可以通過很多不同途徑,但究竟通過哪種途徑,通常取決於:

(1)、生物的本來構成

(2)、它所生存的地方

(3)、生物死後,影響生物遺體的力。

大多數古生物學家認為生物殘體的保存有四種形式,每一種形式取決於生物遺體的構成或者生物遺體所經歷的變化。生物的本來的柔軟部分只有當它被埋在能夠阻止其柔軟部分分解的介質中時,才能得以保存。這種介質有凍土或冰,飽含油的土壤和琥珀。當生物在非常乾燥的條件下變成木乃伊,也能保存它的身體上本來的柔軟部分。這種情況一般只發生於乾旱地區或沙漠地區,並且在遺體不被野獸吃掉的情況下。

大概動物柔軟部分的化石得以保存的最著名的例子是在阿拉斯加和西伯利亞。在這兩個地區的凍原上發現的大量的凍結的多毛的猛獁遺體——一種絕滅的象。這些巨獸有的已被埋藏達25000 年。當凍土融解,猛獁的遺體就暴露出來。也有些屍體保存得很不好,當它們暴露出來時,其肉被狗吃了,其長牙被象牙商倒賣。猛獁象的毛皮現在在很多博物館展覽,有的把猛獁象的肉體或肌肉放在乙醇中保存。

生物身體的柔軟部分在東波蘭的飽含油的土壤中也發現

前爬行動物化石

前爬行動物化石生物變成化石的更有趣和不尋常的一種方式就是在琥珀中保存。古代的昆蟲可被某些針葉樹分泌出的粘樹膠所捕獲。當松脂硬結後並進一步變成琥珀,昆蟲便留在其中。有些昆蟲和蜘蛛被保存得非常好,甚至能在顯微鏡下研究它的細毛和肌肉組織。雖然生物體的軟組織的保存形成了一些有趣的和令人嘆為觀止的化石,但這種方式形成的化石是相對罕見的。古生物學家更經常地是研究保存在岩石中的化石。

生物體上的硬組織也能被保存下來。差不多所有的植物和動物都擁有一些硬部分,例如蛤、蚝或蝸牛;脊椎動物的牙和骨頭;蟹的外殼和能夠變成化石的植物的木質組織。生物體的堅硬部分由於是以能抵抗風化作用和化學作用的物質構成的,所以這類化石分布的較普遍。無脊椎動物例如蛤、蝸牛和珊瑚等的殼是由方解石(碳酸鈣)組成的,其中很多沒有或幾乎沒有發生物理變化而被保存下來。脊椎動物的骨頭和牙以及許多無脊椎動物的外甲含有磷酸鈣,因為這種化合物抵抗風化作用的能力非常強,所以許多由磷酸鹽組成的物質也能保存下來,如曾發現一枚保存極好的魚牙。由矽質(二氧化矽)組成的骨骼也具有這種性質。微體古生物化石的矽質部分和某些海綿通過矽化而變成化石。另一些有機物具有幾丁質(一種類似於指甲的物質)的外甲,節足動物和其它有機物的幾丁質外甲可以成為化石,由於 它的化學成分和埋葬的方式,使這種物質以碳的薄膜的形式而保存下來。碳化作用(或蒸餾作用)是生物埋葬之後在緩慢腐爛的過程中發生的,在分解過程中,有機物逐漸失去所含有的氣體和液體成分,僅留下碳質薄膜。這種碳化作用和煤的形成過程相同。在許多煤層中可以看到大量的碳化植物化石。

在許多地方,植物、魚和無脊椎動物就是以這種

古動物化石

古動物化石不僅動植物的遺體能形成化石,而且表明它們曾經存在過的證據或蹤跡也都能形成化石。痕跡化石能提供有關該生物特點的相當多的情況。很多殼、骨、葉以及生物的其它部分,都能以陽模和陰模的形式保存下來。如果一個貝殼在沉積物硬化成岩之前就被壓入海底,它的外表特徵就會留下壓印(陰模)。如果陰模後來又被另外一種物質充填,就形成陽模。陽模能顯示出貝殼本來的外部特徵。外部陰模顯示的是生物體硬部分的外部特徵,內部陰模顯示的是生物體堅硬部分的內部特徵。

典型動物化石

昆蟲遠祖:撫仙湖蟲

撫仙湖蟲是澄江動物群中特有的化石,屬於真節肢動物中比較原始的類型,成蟲體長10厘米,有31個體節,外骨骼分為頭、胸、腹三部分,它的背、腹分節數目不一致,與泥

微網蟲

微網蟲九眼精靈:微網蟲

微網蟲屬於葉足動物門,因身上多邊形的微網蟲,鱗狀骨片而得名,體長可達8厘米,具有9對礦化骨片和10對足,這些骨片起到連線腿和關節的作用,目前只有在澄江才發現有這種生物完整的化石。

有專家認為,這些骨片是一種繁殖後代用的儲卵器,不過參照現代節肢動物繁殖器官多集中在一個部位的特點,儲卵器不可能這樣分散。也有專家認為,這些骨片是具有感光作用的多眼,所以有了“九眼精靈”的美稱。不過動物的眼睛一般集中在頭部,和微網蟲類似的生物在地球上還沒有找到。微網蟲曾登在《自然》雜誌封面上,成為化石明星。《紐約時報》曾經這樣評論微網蟲:“一些寒武紀生物很容易就扮演科幻小說里的角色,最奇怪的傢伙就是一種身上長著10對足和覆蓋有鱗片狀骨骼的蠕形動物。”

神奇的腔腸動物:櫛水母

櫛水母是一種食肉的腔腸動物,目前對澄江發現

奇蝦化石

奇蝦化石寒武紀海洋巨無霸:奇蝦

奇蝦是一類已經滅絕的大型無脊椎動物,化石,奇蝦化石,表明這種動物口器有十幾排牙齒,直徑有25厘米,糞便化石長10厘米,粗5厘米。由此推測,奇蝦體長可能超過2米。奇蝦最初在加拿大發現,當時只發現一隻前爪的化石,被誤認為是蝦的尾巴。科學家還想像了一個蝦頭,由於它不是蝦,所以命名為奇蝦。1994年,中國科學家在帽天山發現完整的奇蝦化石,糾正了從前的錯誤,所謂的“尾巴”其實是它的爪子。

科學家在奇蝦糞便化石中發現小型帶殼動物的殘體,這說明它是寒武紀海洋中的食肉動物,是海洋世界的統治者和食物最終的消費者。奇蝦的發現表明,當時海洋確實存在完整的食物鏈。新的研究發現,奇蝦的捕食肢能彎曲,腿能在海底行走,不過它的附肢沒有分化,節之間缺少關節。

人類遠祖:雲南蟲

雲南蟲,身體呈蠕形,一般長3至4厘米

雲南蟲

雲南蟲雲南蟲原始的脊索是脊椎的前身,相當柔軟,容易受到外力的傷害,似於如今脊髓中的軟性物質,身體神經單元集中的脊索上,肢體的感覺可以通過脊索傳到全身奇蝦化石,脊索的出現提高了動物控制身體和對環境的適應能力。雲南蟲的發現證明了在澄江動物群中蘊涵著脊椎動物的起源,這是生命演化史上的重大突破。中國學者曾在《自然》雜誌發表數篇文章,集中展現對雲南蟲的研究成果。1995年《紐約時報》發表一篇名為《從雲南蟲到你之路》的文章,文中說:“如果雲南蟲夭折,動物的中樞神經系統將永遠得不到發展,地球將像遙遠的月球一樣永遠寂寞冷清。”

夢幻生物:怪誕蟲

怪誕蟲屬於葉足動物門,頭很大,軀幹背側具有7對斜向上生長的強壯的長刺,最早發現於加拿大,它是寒武紀最著名的動物。由於最初的化石保存不好,當英國古生物學家莫瑞斯1977年看到它身體上規則分布的兩排刺時,誤當成了用來走路的腿,而把本用來走路的腿誤作裝飾品。他認為這樣的奇幻生物“只有做夢才能夢到”,所以命名為怪誕蟲。

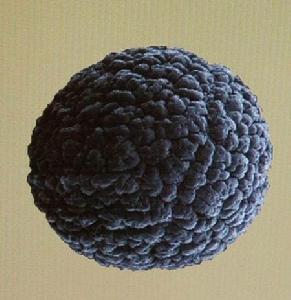

最早動物化石起源

中國發現最早動物化石,起源推前至6.32億年,南京地質古生物研究所的專家研究甕安化石時,發現了迄今為止最早的動物胚胎———距今5.8億年,並將它命名為“裝飾大球”

中國發現12億年前雙頭爬行動物化石

中國發現12億年前雙頭爬行動物化石在尹磊明教授的辦公室里,記者見到了這個小東西,它隱藏在薄薄的岩石切片中,透過顯微鏡記者看到了它那淡如煙黛的囊胞。必須承認,能與它面對面,是件幸運的事情。這不僅是因為目前世界上像它這樣的物種屈指可數,還因為我們和它之間隔著6億多年的時光———它是世界上至今為止最早的動物化石痕跡。由於還沒給它起個像動物的名字,專家們暫且稱呼它“藻類身份時代”的名字———天柱山。利用化石看到幾億年前生物的存在狀態,是一件浪漫的事。然而,如今依舊有數以萬計的海洋微體浮游生物化石分不清自己的身份,不知道它們是屬於動物還是植物,因此它們被統稱為“疑源類”,也就是身份不明的物種。“天柱山”就被劃分到了“疑源類”。科學家們為了搞清它們的身份,始終不斷探索。

1998年,科學家首次披露了貴州甕安埃迪卡拉紀陡山沱組

中國發現約6億年前的古老動物化石

中國發現約6億年前的古老動物化石現在它的休眠皮囊證實它是動物,2006年夏天,以尹磊明為首的科學家小組來到了三峽,在這一區域他們決定為“疑源類”的微體化石正名,同時為埃迪卡拉紀(隱生宙最後的一段時期,一般指6.3億年至5.42億年前)的年代劃分提供最新的地層對比證據。科學家們選擇在“天柱山”的老家宜昌曉峰河剖面站開展研究,專家們獲得了大量保存完好的滿身長著“突刺”的“疑源類”化石。

在顯微鏡下,科學家們發現了一些特別的地方。“天柱山”的微體化石不但具有動物胚胎的發育特徵,這些發育分裂的球還被包裹在一個奇怪的“皮囊”里。這個皮囊的外表有很多的圓柱刺向外突起。科學家們拿“天柱山”與印度尼西亞和荷蘭北部發現的一種橈枝動物的卵囊胞做比較,發現二者“皮囊”的早期卵裂的胚胎很相似。這樣的發現讓科學家們很興奮,否定了“天柱山”是藻類化石的屬性,而這個“皮囊”也是動物的休眠卵,也證實了早期後生動物(8.5億年~6.3億年前)胚胎與其他許多真核生物一樣,具有顯著刺狀突起的休眠囊胞。

價值它是甕安動物化石的新物證,“天柱山”是動物的身份確認下來了。與此同時“天柱山”的“年歲”也是科學家們要解決的問題之一。因為“天柱山”的“年歲”和懸而未決的“甕安生物群”的時代問題緊密相連。科學家們對湖北宜昌曉峰河剖面陡山沱組燧石結核進行地層研究,發現“天柱山”在陡山沱組底部就有,而這個岩石層顯示的信息年代是6.3億年~5.8億年前。科學家們通過岩石

永川發現一億5千萬年前水生爬行動

永川發現一億5千萬年前水生爬行動“沉睡”原因

6億年前的震旦紀,地球剛從一個極不利於生命生存、長達一億多年的大冰期時代(雪球事件)走出來。“天柱山”就在這個時候出現。專家們表示,6億年前的氣候條件很惡劣,只適合一些低等植物生存,“天柱山”的出現也讓人類認識到,早期的後生動物和後生植物幾乎同時在新遠古代末期“雪球事件”結束之後就已經出現了。他們生活的地方是在潛海。

那么為什麼“天柱山”會有皮囊呢?尹磊明研究員告訴記者,這和6億年前的氣候有關係,可以想像6億年前,地球上的溫度忽高忽低,炎熱和寒冷的程度都讓地球上的生物琢磨不透,加上那個時候地球上大氣含氧量不高,供給“天柱山”的食物實在有限,聰明的“天柱山”在6億年前就懂得用休眠的方式來減慢“新陳代謝”的速度延長生命。當它覺得自己身體不適的時候,就選擇像春蠶吐絲作繭一樣,用一個休眠囊把自己包裹起來,沉睡一陣子。至於什麼時候睡醒,專家們也沒有一個準確的答案。

在尹磊明研究員的辦公室里,存放著600多個“天柱山”的薄片

遠古動物化石

遠古動物化石不斷刷新的“動物存在史”:

2007年2月,“貴州小春蟲”的紀錄再次被“裝飾大球”刷新,中科院南京地質古生物研究所的肖書海、周傳明、袁訓來3位研究員和澳大利亞、瑞士、美國、英國、瑞典等5個國家的另12位科學家經過細緻入微的研究,專家表示“裝飾大球”同樣生活在5.8億年前,從動物演化過程

休眠卵化石破裂的囊胞

休眠卵化石破裂的囊胞2004年和2006年,由南京地質古生物所陳均遠等在美國《科學》雜誌上報導的兩側對稱動物“貴州小春蟲”和由極夜構造的動物胚胎化石等,是當時發現的最早的動物胚胎化石。僅為兩側對稱動物在甕安動物群的存在提供新的重要依據,而且表明兩側對稱動物螺鏇卵超門在5.8億年前可能已經出現。

澄江動物化石群

19世紀30年代,達爾文在其著名的《物種起源》一書中預言:今後如果有人對我的理論提出挑戰,那很可能來自對寒武紀動物突然大量出現的解釋。1984年7月1日,中國科學院南京地質古生物研究所研究員侯先光在澂江縣帽天山發現了"納羅蟲"化石,向人類揭示沉睡了5.3億年的寒武紀早期世界,中國、雲南、玉溪、澄江和帽天山聲譽鶴起,名聲不脛而走,傳遍世界。

1984年以後的10年間,來自10多個國家的50多位古生物學家,在澄江帽天山地區採集了約5萬塊化石,古生物學家們迄今為止已在澄江化石中發現了40多個門

澄江動物化石群

澄江動物化石群帽天山距昆明56km,距玉溪市87km,距澂江縣城6km。整個化石埋藏帶呈蛇狀蜒蜒達20km,寬4.5km,埋藏深度達50m以上。現圈定的保護面積為18km,其中核心區保護面積1.2km2。到目前為止,共發現化石點30餘處,採集化石3萬餘塊,科學鑑定認為有40個門類,100多個種的古生物化石,涵蓋了現代生物的各個門類,還發現多種過去曾大量存在現已滅絕的動物新種,已超出現有動物分類體系,只能冠之以發掘地名來命名,如撫仙湖蟲、帽天山蟲、雲南蟲、昆明蟲和跨馬蟲等,尤以可喜的是最近在玉溪與昆明交界的滇池海口又出現了地球上最古老的脊柱動物――海口魚,其結構和功能較雲南蟲還複雜,是世界上發現的化石動物中特異門類最多、埋藏保存最佳、外型最精美、品質最優良,屬稀世珍寶級的動物化石。科學研究認為它是魚類---兩棲類--爬行類--哺乳類--人類這一重要生命進化樹和生物演化鏈上的鼻祖。

後生動植物

所謂後生動植物是指由多細胞組成的,有分化的組織結構的生物。所謂分化就是指細胞在形態和功能上有所分異和特化。原核生物中也有多細胞的絲狀體或群體,但這些細胞在形態和功能上基本是相同的,細胞之間沒有相互依賴關係,各自可以獨立。

海綿也可以說是多細胞的動物,而且還有領細胞等特化的細

恐龍蛋化石

恐龍蛋化石鳥類起源於恐龍,即起源於獸腳類恐龍。其主要依據是鳥類與虛骨龍類在身體骨骼上的相似。這種假說的支持者在虛骨龍類恐龍的頭骨特徵中找到了證據。鳥類起源於恐龍的假說得到了大多數研究鳥類起源的古生物學家的認同。近年來,在中國遼寧省西部地區的一些重大發現,為鳥類起源的爭論提供了新的證據,特別是中華龍鳥和北票龍的發現,使人更加容易相信,鳥類起源於恐龍。中華龍鳥和北票龍大約生活在13億年前的晚侏羅紀時代。中華龍鳥化石發現於1996年9月,它的個體大小類似家雞,頭很大,嘴裡長著帶有小鋸齒狀的尖銳的牙齒,前肢非常短,尾巴卻很長,背部從頭到尾長著毛狀的結構,這種毛狀的結構被認為是一種原始的羽毛。北票龍發現於1999年5月,這是世界上繼中華龍鳥之後,所發現的第二種保存毛狀皮膚結構的恐龍。中國科學工作者還在遼西地區發現了其他一些長著原始羽毛的恐龍。

相關知識

動物化石是動物或植物死亡後的殘體經過長時間而沒有腐爛,數年後成為地殼的一部分。有機體自身完好保存,或在沉積岩中的印模,或生存時留下的痕跡(稱為遺

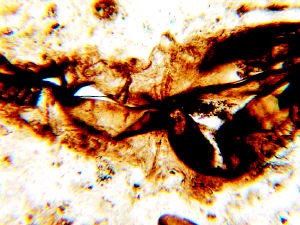

遺蹟化石

遺蹟化石該詞專指史前生存但被自然埋藏和保存的有機體的殘體。多年之迷希臘哲學家認為化石是十分奇怪的自然現象,就像水晶和鐘乳石一樣是在地下形成的。馬丁•路德(1483/u1546)相信在山峰上發現的化石是《聖經》之血的證據。李奧納多•達•芬奇(1452~1519)在他的筆記中寫到:化石是曾經生存過的有機體的石化殘體。他的觀點在那個時代被認為是異端邪說,直到19世紀,他的筆記才被公開。化石的真正面具是17—18世紀才被人認識,這主要歸功於化石收集書籍的出版以及人們對自然史的進一步認識。人們發現一個重要的事實,即不同種類的岩石含有不同種類的化石,這個重要發現對第一幅地質地圖的製作具有極大的幫助,並由此開創了化石學和地層學這兩門現代科學。

動物化石是怎樣形成

生物變成化石的更有趣和不尋常的一種方式就是在琥珀中保存。古代的昆蟲可被某些針葉樹分泌出的粘樹膠所捕獲。當松脂硬結後並進一步變成琥珀,昆蟲便留在其中。有些昆蟲和蜘蛛被保存得非常好,甚至能在顯微鏡下研究它的細毛和肌肉組織。雖然生物體的軟組織的保存形成了一些有趣的和令人嘆為觀止的化石,但這種方式形成的化石是相對罕見的。古生物學家更經常地是研究保存在岩石中的化石。

生物體上的硬組織也能被保存下來。差不多所有的植物和動物都擁有一些硬部分,例如蛤、蚝或蝸牛;脊椎動物的牙和骨頭;蟹的外殼和能夠變成化石的植物的木質組織。生物體的堅硬部分由於是以能抵抗風化作用和化學作用的物質構成的,所以這類化石分布的較普遍。無脊椎動物例如蛤、蝸牛和珊瑚等的殼是由方解石(碳酸鈣)組成的,其中很多沒有或幾乎沒有發生物理變化而被保存下來。脊椎動物的骨頭和牙以及許多無脊椎動物的外甲含有磷酸鈣,因為這種化合物抵抗風化作用的能力非常強,所以許多由磷酸鹽組成的物質也能保存下來,如曾發現一枚保存極好的魚牙。由矽質(二氧化矽)組成的骨骼也具有這種性質。微體古生物化石的矽質部分和某些海綿通過矽化而變成化石。另一些有機物具有幾丁質

飛行爬行動物化石

飛行爬行動物化石在許多地方,植物、魚和無脊椎動物就是以這種方式保存下它們的化石。有些碳的薄膜精確地記錄了這些生物的最精細的結構。化石還可以通過礦化作用和石化作用而保存下來。當含礦化的地下水把礦物沉澱於生物體的堅硬部分所在的空間時,使得生物的堅硬部分變得更堅硬、抵抗風

古動物化石

古動物化石不僅動植物的遺體能形成化石,而且表明它們曾經存在過的證據或蹤跡也都能形成化石。痕跡化石能提供有關該生物特點的相當多的情況。很多殼、骨、葉以及生物的其它部分,都能以陽模和陰模的形式保存下來。如果一個貝殼在沉積物硬化成岩之前就被壓入海底,它的外表特徵就會留下壓印(陰模)。如果陰模後來又被另外一種物質充填,就形成陽模。陽模能顯示出貝殼本來的外部特徵。外部陰模顯示的是生物體硬部分的外部特徵,內部陰模顯示的是生物體堅硬部分的內部特徵。