| ||||

| ||||

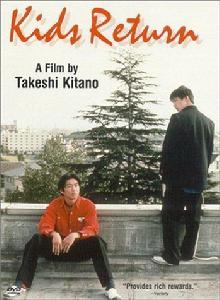

電影簡介

《勇敢第一名》

《勇敢第一名》與阿勝分別後,一位年長但一事無成的拳擊手小林(Hayashi),就成了信治的「良師益友」。他教信治犯規的拳法,鼓勵他任意大吃大喝,然後再教他吸食毒品減肥。沒多久,這位一度前途看好的青年拳擊手就變成毫無希望的落敗者。此時,阿勝在黑幫中急速竄起,直到他那個堂口的大哥被暗殺。阿勝對電影中的黑道生活充滿幻想,他認為這正是他的機會。於是他向幫中的大老們發飆,並且信誓旦旦的說要替死去的大哥復仇。沒想到,這種「不服上級指導」的行為,卻為他換來一陣毒打,並被驅逐出幫。兩、三年後,阿勝與信治在街頭巧遇,他們又再度回到昔日的校園.....。

導演簡介

有人說,北野武是日本電影界的"怪才",的確,我們一提到他,就想起了他那幾乎沒有動作的暴力,沒有聲音的幽默,還有他那悽美絕愴的愛情……

《勇敢第一名》

《勇敢第一名》Kitano Takeshi

北野武,1947年1月18日生於東京。明治大學工學部肄業,當過計程車司機、脫衣舞秀場的喜劇演員,1973年與兼子清組成對口相聲團體《Two Beat》,活躍於電視及廣播界,並以辛辣和黑色幽默受到歡迎,成為日本80年代相聲熱潮的靈魂人1981年開始參與電影以及電視劇的演出,其中包括大島渚執導的《俘虜》。1989年他取代著名動作片導演深作欣二,執導第一部電影《那個凶暴男子》而一鳴驚人,之後的幾部作品更奠定他成為90年代日本代表導演的地位。

今年53歲的北野武,出身東京的書香世家。他自幼就十分叛逆,除了有"不良"的傾向外,還因愛逞口舌之辯獲得了"毒舌"的外號。

1976年,已近不惑之年的他以"漫才"(相聲演員)在日本演藝界出道,與搭檔以"二節拍"為藝名,在電視大出風頭。後來因為其尖酸刻薄的搞笑能力相當受觀眾歡迎,遂獨立成為脫口秀藝人。不久又從事戲劇工作。

單純的表演很快就無法滿足北野武的表演欲。8年前,他開始拍攝自己的電影。這8年來,他陸續拍過7部電影;但直到去年的《勇敢第一名》,北野武的電影才在日本獲得正面肯定。 1996年在坎城參展的《勇敢第一名》,雖然只是觀摩片,卻引起了廣泛的討論,許多西方影評人對此片極為欣賞,該片後來竟得以在全世界18個國家放映。北野武不但因此成為1996年度日本最具爭議的導演,在西方國家,他的名字甚至成為日本新電影的代名詞。

北野武作品年表:

1998《菊次郎的夏天》

1997《花火》

1996《壞孩子的天空》

1995《大家都在幹嗎?》又名《性愛狂想曲》

1993《小奏鳴曲》

1991《那個夏季,最寧靜的海》

1990《3-4×10月》

1989《凶暴的男人》

演員簡介

《勇敢第一名》

《勇敢第一名》出生日期:1975年 5月19日

出生地點:日本神奈川縣

地區:日本

血型:O 型

身高:175 厘米

體重:60 公斤

別名暱稱:Andou Masanobu(別名),

安藤還在高中讀書時,被星探發覺,開始走上了演藝道路。他參加了《壞孩子的天空》一片的公開試鏡,從五千多名候選人中脫穎而出,成為該片的主角。這部由北野武執導的半自傳式電影敘述了兩名年輕人的奮鬥以及幻滅過程。安藤出色地展現出了年輕人的衝動、單純和迷茫,一舉獲得了1996年度日本學院獎和藍絲帶獎的新人獎。同年,安藤又出演了TBS的電視片《最後的家族旅行》。從此之後,安藤在電影和電視兩個領域都穩步發展。他主演了青春奇幻片《純真世界》(1998、下山天)、描繪忍者傳奇的時代劇《赤影》(2001、中野裕之)等作品,參演了《鐵道員》(1999、降旗康男)、《大逃殺》(2000、深作欣二)等名片。2003年,安藤推出了自己執導的首部短片《Adagietto Sehr.Langsam》,引來了廣泛的關注。2005年,安藤與一大批實力派演員合作,參加了年度大片《亡國神盾艦》的演出。安藤的表演充滿躍動感,同時富有層次感,是一名具有魅力潛力無限的年輕演員。

安藤政信是日本最有前途的新進演員之一。年紀輕輕的他已有不少演戲經驗。和他合作過的著名導演有北野武、本廣克行和深作欣二等。安藤政信戲路甚廣,由《大逃殺》的殺人狂到《被偷聽的人》的孤獨天材,他都能掌握拖當,把角色演得活靈活現。

觀後感

這個世界有時候並不像我們想像的那樣規則平等,人與人有著同樣的生活和教育,不是這樣的。有的孩子,似乎注定生而為"壞孩子",這不能為他們自己所左右,也不能被你的意願所左右,他們生當在這樣的"壞孩子的天空"下。

一

日本導演北野武的影片《壞孩子的天空》(1996年)也構成了他的自傳。在他眼裡,世界是冷酷無比的,日本某間普通中學的少年的成長里也寫滿了暴力、欺凌和血腥。而北野觀察這個世界的眼光更加冷淡,那些鬥毆和流血的場面常常表現的異常冷靜,每一次拳頭打在肉體的聲音既沒有放大也不做作,接著是輕描淡寫的一個流血場景。

這是一個屬於成年男性的社會,男人之間粗聲粗氣地彼此教訓,誰的嗓門更響,誰更兇狠,誰便是強者。作為尚未成年的男孩子,他們別無選擇,他們只有努力地模仿和接近那個成年男性的世界,於是,他們的成長便是迅速地"變壞"。北野看起來絲毫也不同情這些男孩子們,他把這些男孩置於拳擊台的中央,看著他們一次次被擊倒,打垮,然後他只是站在一邊,歪斜著臉,冷冷地旁觀他們,面無任何表情。北野眼裡的世界就是這樣的,他以這樣的近乎執拗和野蠻的方式完成一個男孩向男人的轉變。他的憐憫絕不會給予一個被生活擊潰的弱者,而是要給那些一次次被擊潰以後依然頑強地生存下來的"壞孩子"。

二

世紀之交,我們在很多影片裡看到了類似的"壞孩子的天空",許多電影作者往往有意藉助於這一片天空下青少年成長的視角,來折射某個時代。與侯孝賢的感性、抒情和寫意相比,台灣導演楊德昌是異常冷靜而理性的,在他的影片《一一》(2000年)里我們看到了一種社會分析學家式的敘事口吻,看到了一個優雅、文明而理智的講故事的人。但是影片《牯嶺街少年殺人事件》(1986年)的台詞中卻充斥了形形色色不堪入耳的髒話與俚語。楊德昌雖然冷靜,但是他也能夠感覺得到像小四兒這樣的少年,內心一直在膨脹著的青春的能量。不管你是身為一個"壞孩子"或者"好孩子",這樣的能量在每一個少年身體中都是一樣悄悄滋長的。

這樣的影片不屬於通常意義上的青少年題材或者黑幫類型,楊德昌的故事向來是張力十足的,故事而外又帶著深刻的社會批判性。楊德昌要考量的是整個時代,楊德昌要憐憫的則是生命那一刻的你的倏忽即逝的狀態。小四和小明坐在台北的野外,遠處隱隱地傳來打靶的槍聲,小四兒忽然倒下滾進草地,像是那槍聲也於無形中擊中了他的生命一樣。

在侯孝賢早期那些自傳性的影片裡我們也看到過很多類似的成長環境,"壞孩子"們年紀都不大,卻成天無心向學、拉幫結夥、圍堵打架。大人們剛剛遷居島內,驚魂不定,他們總是想為下一代創造一個安定的生活環境,樹立一個明確的生活理想,可是動盪的政治環境使他們自己也無所適從。小四兒和他的同齡人們,內心裡也有害怕,也有恐懼,但這個世界更多時候讓他們覺得迷惘並且絕望。他們除了加速成長,變的勇敢或者變的更加盲目,別無選擇。

《牯嶺街少年殺人事件》里的小四兒由張震扮演,那後來到了影片《愛你愛我》(林正盛,2001年)中,和李心潔搭檔的張震已然成長為一個身姿偉岸的青年了。可是,那片"天空"依然存在,雖然已經生當不同的時代。飛飛和小風是處於社會邊緣的兩個孩子,他們在這偌大的城市裡沒有一份穩定的工作,除了漫無目的地揮霍青春,無所作為。最後終於,一聲突如其來的槍響結束了小風的生命。我們完全有理由為小風的生命做出很多合理的假設和猜想,可是偏偏,一聲槍響以後,不再有假設,青春就此終結。

《勇敢第一名》

《勇敢第一名》三

總是不同時刻的一聲槍響。

最不該拿起槍的人群扣響了扳機,最不該殺人的少年倫為罪犯。這就是你不得不另眼相看的孩子們,這就是你不得不另眼相看的我們的世界。

美國導演加斯·范·桑特的影片《大象》(2003年)首先直接指涉因為槍枝泛濫而導致的美國校園暴力事件。那是一片碧草如茵的寧靜校園,那一天也和任何一個美國中學校園裡的普通一天沒有任何區別,孩子們或者在草地上嬉戲,或者在圖書館閱讀--可是偏偏,是數聲槍響驚擾了這片寧靜,兩個少年執槍製造了一起震驚全美國的殺人事件。影片在寧靜甚至乏味的敘事形式之下隱隱地潛伏著一絲絲不安的情緒,像是在醞釀著什麼,像是在憋著氣等待著危機的不期而至。當槍聲終於響起,卻又並不震耳欲聾,而是每一聲都很沉悶--每一個孩子的應聲倒下都像是擊中了我們的心臟一樣。

這其實改編於一樁有據可查的校園暴力案件。麥克·摩爾在他的紀錄片《科倫拜恩的保齡》(2002年)里提到了這樁發生在科倫拜恩中學的殺人事件,兩個中學生公然在校園槍殺同學和老師。大胖子摩爾憂傷地質問美國人:到底是為什麼?因為媒體對於暴力的不加遏制地傳播?因為遊戲、影視作品中泛濫的暴力內容?因為種族、同性戀歧視?因為家庭缺乏溫暖?因為對孩子的教育不力?還是因為槍枝的泛濫?

不管是因為什麼,這片"壞孩子的天空"是不可避免地存在了,由不得你不去正視他們。香港導演陳果在他的"九七三部曲"之一的《香港製造》(1997年)里,也講述了一樁青少年殺人事件。"香港製造"版的一聲槍響,遠遠比美國校園裡的槍響震撼和富有戲劇性,卻一樣觸目驚心。

四

說到香港原版的"壞孩子",莫過於"古惑仔"。許多香港黑幫電影雖然是商業類型片,卻往往都能折射出香港低層社會的真實生態,故事、對白、場景吻合人物所處的社會階層。而"古惑仔"則可以說是地道的香港製造的低層社會的小混混。在劉偉強、文雋的《古惑仔》系列(90年代)里,以陳浩南為代表的青少年們,天不怕、地不怕,整天打打殺殺、爭地盤,哥們義氣仿佛就是精神支柱。"古惑仔"的天空,無法無天,暗無天日。這裡已經有幾分類似於武俠小說構築的"江湖"社會,人在江湖便是身不由己,永無休止的仇殺成為敘事的母題,成為這些孩子們終其一生的使命。這天空,這江湖,籠罩著他們,誰也無從脫逃。

但"壞孩子"卻不是香港特產,看了巴西影片《上帝之城》(費爾南多·梅里爾斯,2003年)你會覺得,這些"壞孩子"比香港的"古惑仔"更壞,無惡不作,甚至到了猙獰恐怖的地步。貧民區長大的孩子巴斯卡普最終成長為著名的新聞攝影記者,但是影片的真正主角已經不是某個人,而是位於巴西里約熱內盧的貧民區。當地政府自60年代開始了一項號稱"上帝之城"的住宅修建計畫安置貧民,可由於種族和階級偏見,"上帝之城"恰恰成為"被上帝遺忘的角落",政府完全置之不理,到了80年代初,這一片貧民區成為全里約熱內盧最危險、最黑暗的地帶。

巴斯卡普帶我們來到"上帝之城",他在這片"壞孩子的天空"下成長,他目擊了小夥伴們拿到槍便可以公然殺人並且加入幫派之間的火併,他見證了這20多年來被殘暴、貪婪、復仇、野心、背叛、掠奪所裹挾的混亂不堪的生活,以及最終導致的一場災難性的幫派決鬥--經濟的發展遙遙無期,生活的富裕永無指望,貧窮成為一種紮根於他們生命深處的痼疾。

五

華語電影世界中"壞孩子"形象,還有《陽光燦爛的日子》(姜文,1993年)中的小軍,《17歲的腳踏車》(王小帥,2000年)中的小健,《任逍遙》(賈樟柯,2002年)中的斌斌。最近看到路學長導演的《長大成人》(1997年),這仍然是一個孩子成長的故事。70年代出生的這一代"壞孩子",經歷了80、90年代中國社會巨大的社會變遷,一些偶然地出現在他們生命里的人,一些偶然的機遇,偶然的事件,改變了他們的生命歷程並且銘刻在他們的記憶里。結果,從價值觀、道德觀的判斷上,你是否變壞或者是否有可能變的更壞,這都是不重要的--重要的是你的成長本身,重要的是成長中所表達出的一個生命的韌性。一個無比堅韌的生命,他的成長可以適用於任何不同的時間、地點、人物、事件、遊戲規則。

日本導演岩井俊二,以影像書寫青春。他的青春有兩種基調,唯美或者殘酷,但都一樣漂浮著一絲淡淡的迷惘和感傷的情緒。就像那個燈火隱隱閃爍的夜,貧民區的女孩固力果唱起了那一曲"南海姑娘"( 《燕尾蝶》,1996年),因為生命中本來唯美的那些時刻卻被這個世界殘酷地撕碎,所以,美麗者更為悽美。《關於莉莉周的一切》(2001年)成為岩井精心炮製的又一樁"少年殺人事件",殺人的那一刻,燈火絢爛,孩子們漫無目的地彼此簇擁,殺人事件更大程度上被迷惘的青春一帶而過。

那一晚的天空也是"壞孩子的天空",黑夜漫漫沒有盡頭,偶有絢麗的煙花一晃而過。美麗的,卻是那么不真實。

在同一片天空下,建中的學生小四兒捅死了他心愛的女孩小明,既愛又恨(《牯嶺街少年殺人事件》)。在同一片天空下,北京的幾個少年在胡同里扭打在一起,乾淨的白襯衣被撕碎,嶄新的腳踏車被毀壞,他,淚眼模糊(《17歲的腳踏車》)。在同一片天空下,大同的孩子斌斌被關進了派出所,說不清是因為怯懦還是出於無知,他哼起了"任逍遙"(《任逍遙》)。

這時候,導演賈樟柯和我們在鏡頭的後面久久凝視這個孩子。青春是什麼?青春是一股莫名遊走的哀傷的力量。成長,無可避免。