簡介

人工胎盤

人工胎盤研究歷程

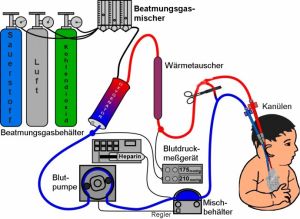

從20世紀70年代開始,ECMO系統就已經深入套用於治療新生兒的呼吸系統及心臟問題。ECMO系統由一個代替心臟的血液泵和一個模擬肺功能的膜式氧合器構成。如果不是因為在使用ECMO系統過程中需要大量的全血,而在新生兒身上又不可能實現的話,這一人工系統原本可以為極早產兒提供最理想的心肺替代功能。走捷徑的辦法之一是取消血液泵,從而減小設備的體積,進而減少所需的血液量。但這會帶來另一個難題。羅哈斯-培尼亞指出,“這對早產兒的要求非常高,其心臟還不能承受如此大的壓力,那相當於讓一個新生兒去跑一場馬拉松”。

於是,羅哈斯-培尼亞和他的團隊打算尋找其他選擇,並主張將ECMO系統微型化。他們找到了市場上最小型的血液泵,可以維持適當的血壓。此外,他們也找到了通常套用於未成年人開胸外科手術中的更小的氧合器。接下來他們還需要想辦法維持符合新生兒特點的血液酸度,此外還要促進早產兒肺功能的發育,以避免出現損傷,因為極早產兒的肺尚未準備好接受通過ECMO系統提供的如此高含氧量的血液。

為了解決這個問題,他們把目光投向了含有前列腺環素的藥物,前列腺素可以阻斷經過早產兒肺部的所有血液。另一方面,藉助更小的血液泵和氧合器,能夠製造出更小體積的人工胎盤,其氧含量能夠儘可能降低對早產兒的損傷。研究人員利用年齡相當於27周胎兒的20隻小羊作為實驗對象。其中10隻接受已有的治療手段,其餘10隻則直接引入人工胎盤。接受一般療法的小羊在4到5個小時內就全部死亡,而使用人工胎盤的10隻小羊則相繼存活了2到7天。

如果能做到維持極早產兒生命至少一周時間,就意味著極早產兒有了存活的希望,在此期間其肺部可以繼續發育,直到能夠給他們使用常用藥物以進一步促進肺部的成熟。

基本原理

ECMO的本質是一種改良的人工心肺機,最核心的部分是膜肺和血泵,分別起人工肺和人工心的作用。ECMO運轉時,血液從靜脈引出,通過膜肺吸收氧,排出二氧化碳。經過氣體交換的血,在泵的推動下可回到靜脈(VV通路),也可回到動脈(VA通路)。前者主要用於體外呼吸支持,後者因血泵可以代替心臟的泵血功能,既可用於體外呼吸支持,又可用於心臟支持。當患者的肺功能嚴重受損,對常規治療無效時,ECMO可以承擔氣體交換任務,使肺處於休息狀態,為患者的康復獲得寶貴時間。同樣患者的心功能嚴重受損時,血泵可以代替心臟泵血功能,維持血液循環。

各國研究

人工胎盤

人工胎盤德國亞琛工業大學的一個研究團隊也在做著同樣的工作。他們在研究改進過的氧合器,這種氧合器更加靈活,可以減輕嬰兒的緊張感。兩年前這個團隊在《人工臟器》雙月刊上發表的研究報告稱,他們利用改進過的氧合器已經成功讓早產實驗動物存活最多6小時。但是羅哈斯-培尼亞指出,德國和日本科研團隊的問題在於“所需的技術水準和為了能進入臨床使用而需要的審批過程可能會讓他們的ECMO系統還要等待15到20年才能真正使用”。

美國約翰·霍普金斯大學醫學院的一個科研團隊研究出另一種不同的挽救極早產兒的方法:將子宮從母體中取出繼續維持胎兒生命。這樣有助於促進血管發育和氧合功能。科研人員在《小兒外科學雜誌》上發表的研究報告稱,已經可以讓早產實驗小羊存活最高6小時。此外,這個方法迫使母親必須放棄子宮。但是未來或許放棄子宮不再會成為女性再度懷孕的阻礙。至少2014年9月的一條新聞為她們帶來了希望。世界上第一個在移植子宮內孕育的嬰兒在瑞典順利誕生。哥德堡大學的科學家讓這一切成為現實。

研究進展

羅哈斯-培尼亞的團隊是2015年為止世界上唯一讓極早產動物靠體外心肺循環系統存活一周的科學團隊。羅哈斯-培尼亞指出,“接下來我們將想辦法將存活時間延長至兩周。之後我們將會評估肺部功能發育水平,以及可能對神經系統造成的影響”。

與此同時,羅哈斯-培尼亞團隊還打算研究如何在不使用肝素等化學物質的情況下不讓血液凝固,因為在他看來這些化學物質會給重症監護下的嬰兒造成出血和神經系統損傷。為了能使人工胎盤所用的塑膠管儘可能與人體血管相同,他們還在研究如何結合使用生物相容性化學成分,以避免體內細胞將其確認為一種與自身器官不相容的成分,從而啟動自我免疫防禦系統並導致凝血。解決了這些挑戰後,羅哈斯-培尼亞的目標就是期待著在5年內讓人工胎盤進入臨床。到那時,將有無數在現在治療水平下被判死刑的極早產兒的生命得到挽救。

受益病例

1974年,一名懷孕的年輕女子在從墨西哥偷渡到美國的途中羊水早破,於是她在奧蘭治的一家醫療中心生下一名女嬰。但是嬰兒肺部功能發育尚不完全,呼吸機不能提供充足的氧氣。嬰兒時刻面臨夭折的危險。於是,新生兒科醫生請來了外科醫生羅伯特·巴特利特,他剛剛研究出一種正好可以用於這種情況的人工肺膜。這個尚未在新生兒體內進行過測試的人工系統或許就是這名嬰兒唯一也是全部的希望。嬰兒的母親同意了。3天后,小傢伙活了過來。

小傢伙取名“埃斯佩蘭薩”,也就是“希望”的意思。2015年,她已經41歲,是世界上眾多藉助巴特利特研究的體外膜肺氧合(ECMO)系統存活的人之一。而巴特利特的一名學生也將ECMO系統更加發揚光大。哥倫比亞人阿爾瓦羅·羅哈斯-培尼亞提出,可以用體外循環系統挽救極早產兒。為此,他發明了這個模仿人工胎盤的微縮版ECMO系統,可以適用於在子宮內未滿27周便出生的極早產兒的生理特點。