《飲水集》

《飲水集》《飲水詞》是清初詞人納蘭性德的詞集。《飲水詞》的名字由來為南宋岳珂“如魚飲水,冷暖自知。” 納蘭由此命名自己的詞集為《飲水詞》。《飲水詞》在內容上主要是悼亡、恨別、男女情思、與友人贈答酬唱等幾個方面,詞作基本上不涉及到社會政治生活。其悼亡之作主要表達的是追念前妻盧氏之情,寫的真切感人。納蘭還曾出使邊陲,親嘗過遠離家鄉的離情別緒,因此恨別也成為《飲水詞》的一個重要內容。

作者簡介

納蘭性德,原名成德,後避太子允扔嫌名(保成)改性德,字容若,號楞伽山人。滿洲正黃旗人,大學士明珠長

納蘭性德

納蘭性德納蘭性德的著述十分豐富,今存《通志堂集》包括賦一卷,詩四卷,詞四卷,經解序跋三卷,序、記、書一卷,雜文一卷,《淥水亭雜識》四卷。然而這只是他創作的一部分。另外,他還編刻遇《大易集義粹言》、《詞林正略》、《今詞初集》、《通志堂經解》等書。

納蘭性德才華艷發,氣質上多受漢文化影響。雖曾有積極用世的抱負,卻更嚮往溫馨自在、吟詠風雅的生活。侍衛職司單調拘束,遠不合他的情志,因而他雄心銷盡,失去了『立功』、『立德』的興趣。上層政治黨爭傾軋的污濁內幕,更導致他厭畏思退。詩人的稟賦和生活處境的矛盾,使他憔悴憂傷、哀苦無端,於是,便把無盡悽苦傾訴於筆端,凝聚為哀感頑艷的詞章。他的詞把原屬個人的哀怨融擴為帶有普遍性的人性抒發,具有了獨特的個性和強烈的感染力。三百年來,尤其近百年來,他是擁有讀者最多,影響最大的清代詞家,他也是中國古代最傑出的詞人之一。

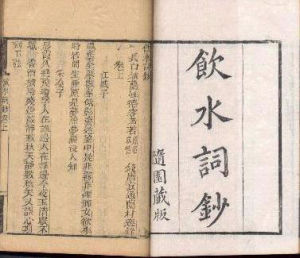

納蘭性德早年曾刻《側帽詞》,康熙十七年(一六七八)又委託顧貞觀在吳中刊成《飲水詞》,此二本刻於性德

納蘭故居

納蘭故居對納蘭性德詞的編輯整理是在納蘭性德身後。康熙三十年(一六九一),性聽聞友徐乾學、顧貞觀、嚴繩孫、秦松齡諸人為其編刻《通志堂集》,其中詞四卷,共三百首。同年,性德好友張純修在揚州又有《飲水詩詞集》之刻,其中詞三卷,共三百零三首,排次輿《通志堂集》相同,惟增詞四首,減詞一首,此二本中詞之部分皆為顧貞觀手訂,可信度最高。

詞作特點

納蘭性德和朱彝尊、陳維嵩被稱之為清代“詞家三絕”。他的令詞成就斐然,是五代李煜、北宋晏幾道以來的一

《飲水集》

《飲水集》《飲水詞》中大都是真情之作,納蘭本人是主張“詩乃真聲,性情之事也”。而他的詞作也正是他這種主張的具體實踐。《飲水詞》在語言特色上追求的是“天然去雕飾”,即不過分追求辭藻,他主張自由抒寫性情,反對雕琢矯飾。納蘭反對雕飾,並不是不重視錘鍊,而是主張不露斧鑿之痕,藝術上錘鍊到歸於自然的程度。

部分詞選

夢江南

昏鴉盡,小立恨因誰?急雪乍翻香閣絮,輕風吹到膽瓶梅,心字已成灰。

《飲水集》

《飲水集》菩薩蠻

蕭蕭幾葉風兼雨,離人偏識長更苦。欹枕數秋天,蟾蜍下早弦。

夜寒驚被薄,淚與燈花落。無處不傷心,輕塵在玉琴。

菩薩蠻

隔花才歇簾纖雨,一聲彈指渾無語。梁燕自雙歸,長條脈脈垂。

小屏山色遠,妝薄鉛華淺。獨自立瑤階,透寒金縷鞋。

菩薩蠻

晶簾一片傷心白,雲鬟香霧成遙隔。無語問添衣,桐陰月已西。

西風鳴絡緯,不許愁人睡。只是去年秋,如何淚欲流。

蝶戀花

辛苦最憐天上月,一夕如環,夕夕都成玦。若似月輪終皎潔,不辭冰雪為卿熱。

無那塵緣容易絕,燕子依然,軟踏簾鉤說。唱罷秋墳愁未歇,春叢認取雙棲蝶。

採桑子

誰翻樂府淒涼曲?風也蕭蕭,雨也蕭蕭,瘦盡燈花又一宵。

不知何事縈懷抱,醒也無聊,醉也無聊,夢也何曾到謝橋。

採桑子

海天誰放冰輪滿,惆悵離情。莫說離情,但值良宵總淚零。

只應碧落重相見,那是今生。可奈今生,剛作愁時又憶卿。

採桑子

而今才道當時錯,心緒淒迷。紅淚偷垂,滿眼春風百事非。

情知此後來無計,強說歡期。一別如斯,落盡犁花月又西。

畫堂春

一生一代一雙人,爭教兩處銷魂。相思相望不相親,天為誰春?

漿向藍橋易乞,藥成碧海難奔。若容相訪飲牛津,相對忘貧。

浣溪紗

誰念西風獨自涼,蕭蕭黃葉閉疏窗。沉思往事立殘陽。

被酒莫驚春睡重,賭書消得潑茶香。當時只道是尋常。

藝術風格的形成

與顧交往及《金縷曲》現象、中長調的思想與藝術

康熙15、16 年( 1676—1677) 是納蘭性德生命中一段極為重要的日子,結識顧梁汾、營救吳漢槎、愛妻盧氏病亡三件大事皆發生在這一時期。在結交的諸多名士中,獨顧梁汾與他相見恨晚,定為生死之交。究其原因, 約有以下幾個方面:

第一, 顧梁汾本人為了營救摯友而甘心背上“深恩負盡、死生師友”的沉重包袱,而且營救之心歷久彌堅的至情至性的為人與納蘭的個性暗合, 使得二人在十八歲的年齡跨度中親如手足。顧梁汾為納蘭寫的祭文中曾提到:“吾母太濡人之喪, 三千里奔赴, 而吾哥助之以麥舟。吾友吳兆騫之厄,二十年求救, 而吾哥返之戍所。豈兄弟之不如友生,至今而竟非虛語。”第二, 性德身為明相公子,生長貴胄,出入官場,所見多為類似明珠的世故圓滑之輩, 常有來往的文壇摯友只是為數不多的十餘人。其至真至純的個性在那個視權勢為水米的環境中顯得孤立無援; 詞人本身並未遭受過身世及時代大風浪的沖刷,只能以一種沉默的方式來表達這種處境。顧貞觀的出現可謂恰逢其時,因他而作的《金縷曲·贈梁汾》一闋使納蘭一夜紅遍京城。又因次年盧氏的亡故, 與這位知己的結識更有了雪中送炭的意味。一方面, 盧氏病亡在年輕的納蘭看來,,可謂生命中不能承受之重, 這種愴痛或許在顧梁汾身上

有所減輕,其《金縷曲·再贈梁汾,用秋水軒舊韻》明顯帶有一種悲涼感。這一層面上, 顧貞觀較納蘭顯得更加理智和堅強。他在致吳漢槎的《金縷曲》中用自己“薄命長辭知己別”的狀況安慰和鼓勵朋友,在近乎四面楚歌的心境下牽掛的仍是他人,這不能不說是他人格中不死的光芒。相對而言, 納蘭只是在一片祥和之中“薄命長

辭”,但知己尚在。但反觀之, 在一種情感方面正當得意、心靈戒備較為鬆弛、甚至是喜氣洋洋(盧氏產子海亮) 的情況下,愛妻驟變亡婦, 才更是一種猝不及防的打擊,如晴天霹靂擊垮了納蘭心中的一方天地, 引發出詞史上數量最多、如泣如訴的悼亡詞。納蘭詞史地位的奠定, 這些詞無疑立下了首功。顧貞觀帶沈宛入京,,終於使詞人的傷疤得到了最大程度的修復。

第三, 營救吳漢槎的行動成為容若、梁汾友情升華的重要媒介。《金縷曲》二闋令納蘭大受感動, 立志救出吳漢槎; 五年之約兌現後又對吳生館而死恤, 並作祭文曰: “自我昔年, 邂逅梁溪。子有死友,非此而誰。金縷一章,聲與泣隨。我誓返子,實由此詞。”從某種程度上說, 救吳之舉與梁汾本人成就了納蘭的聲望與詞名, 使其

詞達到了同齡人難以企及的高度。此後,性德又作了《金縷曲》九闋,有悼亡、送別、以詞代書者, 均發乎情性,

無雕琢感, 可以說是其中長調所用成功率最高的詞牌之一。其中享譽較高的一闋便是作於康熙二十年的悼亡名篇《金縷曲.亡婦祭日有感》:

此恨何時已。滴空階、寒更雨歇,葬花天氣。三載悠悠魂夢杳,,是夢久應醒矣。料也覺、人間無味。不及夜台塵

土隔, 冷清清、一片埋愁地。釵鈿約,竟拋棄。

重泉若有雙魚寄。好知他、年來苦樂, 與誰相倚。我自終宵成轉側, 忍聽湘弦重理。待結個、他生知

己。還怕兩人俱薄命, 再緣慳、剩月零風裡。清淚盡, 紙灰起。

納蘭此類悼亡之作是以一個親身體驗者的主觀身份, 牽連著痛徹心骨的回憶,融入現今面對淒涼孤墳的絕望的思念、近於夢囈的心靈剖白, 百感交集而使精神世界進入了一種特殊的氛圍, 落筆便展現出一幅聲色俱備的立體畫面, 以三昧真情打動人心,使人讀罷便覺“可憐可憐, 使我心惻”, 而不是關於句讀章法韻律節拍的斟酌。他以《金縷曲》、《百字令》等為代表的中長調以情真掩蓋了偶不合韻之瑕。有關其長調因不合韻律而不比小令的說法不在少數。對此,嚴迪昌先生《清詞史》中的相關評論頗為中肯: “《飲水詞》以小令為佳, 曾有清詞冠冕之譽,長調慢詞則間有不協律的隨意性。但納蘭奇情壯采而以性靈勝,故長調仍頗多動人處。”