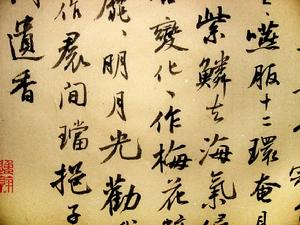

曹植詩

人生不滿百。戚戚少歡娛。

曹植

曹植意欲奮六翮。排霧陵紫虛。

虛蛻同松喬。翻跡登鼎湖。

翱翔九天上。騁轡遠行游。

東觀扶桑曜。西臨弱水流。

北極登玄渚。南翔陟丹邱。

曹植,字子建,曹丕弟。生於亂世,幼年即隨曹操四方征戰。他自稱“生乎亂,長乎軍”(《陳審舉表》),在時代的薰陶和曹操的影響下,樹立雄心,以“戮力上國,流惠下民”(《與楊德祖書》)自期。曹植天資聰穎,才思敏捷,深得曹操賞愛,幾乎被立為太子。但他恃才傲物,任性而行,不自雕勵,終於失寵。建安二十五年(220),曹操病逝,曹丕繼任魏王后,誅殺曹植心腹丁儀、丁廙兄弟。曹植位為藩侯,實同囚徒,汲汲無歡,終於在憂憤中死去。曹植最後一任徙封陳王,卒後謚為“思”,故後人又稱之為陳思王。在政治上,曹植是一位悲劇人物,然而政治上的悲劇客觀上促成了他在詩歌創作上的卓越成就。

曹植在現實世界中處處碰壁,深感時常流逝,功業無成,幻想在神仙世界中得到解脫,於是寫下了許多遊仙詩,如《仙人篇》、《五游詠》、《遊仙》、《遠遊篇》、《升天行》等。詩中所描繪的神仙境界,皆明淨、高潔,實際上是詩人理想世界的象徵。

郭璞詩

詩歌以“遊仙”名篇始於曹植,但以遊仙為題材則可上溯到戰國時期。清人朱乾《樂府正義》卷十二將早期的遊仙詩分為兩類:“遊仙諸詩嫌九州之侷促,思假道於天衢,大抵騷人才士不得志於時,藉此以寫胸中之牢落,故君子有取焉。若始皇使博士為《仙真人詩》,遊行天下,令樂人歌之,乃其惑也,後人尤而效之,惑之惑也。詩雖工,何取哉?”朱乾認為前一類遊仙詩出於屈原之《遠遊》,《遠遊》中“悲時俗之迫厄兮,將輕舉而遠遊”二句是此類詩之主旨。後一類起於秦代,《史記·秦始皇本紀》:“三十六年,使博士為《仙真人詩》。”原詩已佚,其內容當不出求仙訪藥、追求長生之類。繼承前一類的有曹植的《五游詩》、《遠遊篇》、《仙人篇》、《遊仙》等,寫遊仙不過是抒其憤世之情。繼承後一類的有漢樂府《吟嘆曲·王子喬》、《董逃行》、《長歌行》等,都以求仙為主旨。

郭璞

郭璞郭璞的遊仙詩,今存19首,其中有9首為殘篇。鍾嶸《詩品》說郭璞的《遊仙》“辭多慷慨,乖遠玄宗”,“坎壈詠懷”,這是很確切的評價。但是,由於當時玄言詩盛行,其《遊仙》又多寫隱逸生活,所以許多評論家將其詩與玄言詩聯繫起來,這種說法其實並不符合郭璞的為人和創作實際。玄言以老莊為思想基礎,老莊主張無為、逍遙。老莊的隱逸,是一種自我保全、超世絕俗的生活方式。郭璞不然,《晉書·郭璞傳》說他“好經術”,其立身行事始終接近儒家。《晉書》所載他的一些奏疏,持論皆以儒家經典為本。他身處西晉末年的戰亂,雖屈沉下僚,卻始終留意仕進。他因“才高位卑,乃著《客傲》”(《晉書·郭璞傳》)。所以他的《遊仙》寫隱居高蹈,乃是仕宦失意的反映,而非如道家之鄙棄仕途;他所抒發的不是莊子的那種逍遙精神,而是儒家“達則兼濟天下,窮則獨善其身”的精神。他的遊仙是其仕途偃蹇、壯志難酬時的精神寄託,是抒發其苦悶情懷的一咱特殊方式。

《遊仙》的第一、二首,集中寫其隱逸之情,如其一:

京華遊俠窟,山林隱遁棲。朱門何足榮,未若托蓬萊。臨源挹清波,陵岡掇丹荑。靈溪可潛盤,安事登雲梯?漆園有傲吏,萊氏有逸妻。時則保龍見,退以觸藩羝。高蹈風塵外,長揖謝夷齊。

此詩寫仕宦之求不如高蹈隱逸,山林之樂勝於求仙。隱居高蹈,可以保持品德完好和自身的自由;退回塵世,則會陷入進退維谷的境地。最能顯示其“坎壈”之懷的是第五首:

逸翮思拂霄,迅足羨遠遊。清源無增瀾,安得運吞舟?珪璋雖特達,明月難暗投。潛穎怨青陽,陵苕哀素秋。悲來惻丹心,零淚緣纓流。

《遊仙》也有幾首是寫神仙世界的,但多別有懷抱,如第三含有諷刺權貴勢要之意;第六首寓有警誡統治者災禍將至之意。正如陳祚明所說:郭璞“《遊仙》”之作,明屬寄託之詞,如以‘列仙之趣’求之,非其本旨矣”(《采菽堂古詩選》卷十二)。

西晉後期至東晉初年,詩道不振,孫楚、潘尼、曹攄、棗腆諸人之詩,玄理漸多,平淡寡味,故鍾嶸說其“理過其辭,淡乎寡味”(《詩品序》)。而郭璞《遊仙》則以文采富麗見稱於時。王隱《晉書》說郭璞“文藻粲麗”(《世說新語·文學》劉注引);劉勰《文心雕龍·才略》曰:“景純艷逸,……仙詩亦飄飄而凌雲矣。”鍾嶸《詩品》評郭璞“始變永嘉平淡之體”。“平淡”,即淡乎寡味,郭璞的詩與這類作品相反,無論是寫隱逸還是寫神仙,都無枯燥的說理,而是以華美的文字,將隱士境界、神仙境界及山川風物都寫得十分美好,具有形象性,這在當時是高出儕輩、獨領風騷的,故劉勰說其“足冠中興”,鍾嶸評為“中興第一”。

郭璞借遊仙寫其坎壈之懷,繼承了《詩》、《騷》的比興寄託傳統。朱自清說:“後世的比體詩可以說有四大類。詠史,遊仙,艷情,詠物。”“遊仙之作以仙比俗,郭璞是創始的人。”(《詩言志辨·比興·賦比興通釋》)的確,郭璞以遊仙寫失意之悲,與左思借詠史抒牢騷不平,有異曲同工之妙。

曹唐詩

曹唐詩未聞有單刻本。《全唐詩》收曹唐詩二卷,主要是大、小遊仙詩。大遊仙詩是七言律詩,集中僅存十七首,與《唐才子傳》所言五十篇不合,顯然已遺失了三十三首。小遊仙詩九十八首,加上《唐詩紀事》中引用的一首,共存九十九首。大約原來是一百首,僅遺失一首。

《遊仙》

《遊仙》遊仙詩是很早就有的。昭明太子蕭統編《文選》,把詩分為二十類,其第九類就是遊仙。他選了晉代詩人何劭的一首,郭璞的七首,都是五言詩。大約遊仙詩這個名目就起於晉代。當時道家思想成為時尚,文人都愛好閱讀道家書籍。修心養性,煉丹服藥,希望延年益壽,甚至飛升成仙。這種思想表現在文學中,就成為一種新的內容,遊仙這個名詞就標誌著這一種內容。唐人李善注《文選》,給郭璞的遊仙詩做了評註:

凡遊仙之篇,皆所以滓穢塵網,錙銖纓紱,餐霞倒景,餌玉玄都,而璞之制,文多自敘,雖志狹中區,而辭無俗累,見非前識,良有以哉。

前四句說遊仙詩的內容應當是描寫厭棄人間、鄙視仕宦、到洞府仙山中去服藥修煉的事情。後四句是評郭璞的遊仙詩,說他自敘太多,文辭雖然不俗,詩意卻太狹窄。最後二句說:郭璞的遊仙詩已有前輩批評過,很有道理。

所謂“前識”(前輩學者),指的是鍾嶸。鍾嶸在《詩品》中論郭璞云:憲章潘岳,文體相輝,彪炳可玩。始變永嘉平淡之體,故稱中興第一。《翰林》以為詩首。但《遊仙》之作,詞多慷慨,乖遠玄宗。其雲“奈何虎豹姿”,又雲“戢翼棲榛梗”,乃是坎壈詠懷,非列仙之趣也。

他把郭璞的詩,比之於潘岳。郭璞是東晉初期的人,他的詩已改變了西晉平淡之風,所以為晉室中興時期第一詩人。李充作《翰林論》,也把郭璞列於詩人之首。以上一段是他肯定郭璞的詩格。接下去就專評郭璞的《遊仙》詩。他以為這些詩詞氣激昂慷慨,與道家沖虛玄妙的氣質距離太遠。又舉郭璞的兩句詩為例,認為這些詩的內容止是在發泄其坎壈不得志的感情,象阮籍的《詠懷》詩,而一點沒有仙趣。

以上是遊仙詩起源的情況。道家思想不時行以後,通行了山水詩。再後,又通行了穠艷的宮體詩。從此沒有人再作遊仙詩了。到了唐代,“仙”字產生了新的意義。唐代文人常把美麗的女人稱之為仙女、仙人。因此,又把狎妓稱為遊仙。武則天時代,有一個文人張鷟寫了一部小說《遊仙窟》,就是記述他和一些妓女情愛的故事。小說中有許多五言詩,也就是一種新型式的遊仙詩了。曹唐的《遊仙》詩,便是從《遊仙窟》發展而成。

大遊仙詩今存十七首,似乎是插入在許多仙女故事中的詩篇。到了宋朝,新興了詞這種文學形式。於是說唱文學中不再用詩為唱詞,而改用詞了。趙德麟的十二首《商調蝶戀花》鼓子詞分段歌唱張生和崔鶯鶯的故事,就是當時鼓娘們的唱本。再後一些,到了金代,出現了董解元《西廂記》諸宮調,又是金代說唱張生鶯鶯故事的唱本了。

曹唐大遊仙詩的兩個問題:第一,遊仙詩的起源與發展。第二,從它們的題目形式推測這些詩的作用。我以為是唐代評彈家的唱詞。小遊仙詩今存九十九首,都沒有題目,也不是賦詠某一故事。內容是寫仙女的生活或思想感情,有些詩很近似閨情式宮詞。這是以一百首詩為一組的雜詠體詩,錢珝有《江行無題》一百首,都是五言絕句,寫江船旅遊的風物。王建有《宮詞》一百首,都是七言絕句,寫宮闈雜事。羅虬有《比紅兒》詩一百首,都是七言絕句,寫他所悼念的妓女紅兒。胡曾有《詠史》一百首,也都是七言絕句,詠歷史人物。這一類詩,通稱為“百詠詩”,也興起於唐代。

詹珂詩

弱齡秉永向,撰念游蓬瀛。騰蓋玄圃台,投轡赤霞城。

《遊仙》

《遊仙》紫府五香馥,丹丘四照縈。班龍何夭矯,青鳳來相迎。

道逢王子喬,手曳芙蓉旌。靈風襲霓裳,邀我謁瑤京。

天帝坐叢霄,群仙列兩楹。羽節自飄揚,眾樂鏘然鳴。

授我金龜秘,錫我玉室名。渴漱沆瀣漿,飢餌橘樹英。

忘形思入玄,道在豈求贏。流覺神驅盡,逍遙雲翮輕。

棗花千歲結,桃核萬年成。海水揚塵竭,天衣拂石平。

祈年本無分,望仙徒自營。寄謝樊籠士,那知遺世情。

此詩為宋朝詹珂的《遊仙》。出自《全宋詩》

毛澤東詞

1928年5月25或26日,毛澤東與賀子珍成婚(據李敏:《我的父親毛澤東與母親賀子珍》)。1930年11月14日,楊開慧被當時的湖南省長何鍵所殺。於是乎便有人以為這就是毛澤東不道德的證據,則甚為謬誤。且不論當年的道德標準是“父母之命,媒妁之言”,也不論以“一夫一妻”為首義的《婚姻法》是1950年以後的事,單就“感情專一”而言,迄今未見有任何歷史資料可以證明毛澤東的感情不專一,反而,卻有資料說明毛賀的結合無違於“感情專一”。

據陳廷一《賀氏三姐妹》一書,先是“從家鄉傳來楊開慧英勇就義”的訊息,後才有袁文才夫婦為毛賀操辦的“簡單婚禮”。歷史劇《井岡山》的描述則更為細節,袁文才、王佐二人為結好毛澤東,先曾派人到毛氏故鄉接取楊開慧母子,不料並未接回人來,卻帶來了房子被燒,楊氏被殺的訊息(此訊息為誤傳,此時楊開慧還未犧牲),而且揀回了一把房子燒剩後的銅鎖,之後袁王二人才極力撮合毛賀。作者說這些細節是根據井岡山老人的回憶而寫成的。那么歷史的真實又究竟如何呢?雖然沒有相反的資料,但也不能僅據上述一書一劇而定。如今,惜乎袁王早逝,毛賀不言,要破解這一段感情史,談何容易。《蝶戀花•答李淑一》一詞,這難道不是《井岡山》所描述細節的又一佐證嗎?而且此證出於當事人自作之詞,難道不比井岡山老人的回憶更具可信性?

毛澤東

毛澤東仔細品讀這曲《蝶戀花》。“我失驕楊君失柳,楊柳輕颺直上重霄九。”楊指楊開慧,柳指柳直荀,主語“我”無疑是指詩人自己。在“問訊吳剛何所有,吳剛捧出桂花酒”中,前一句省略的主語是什麼,是誰在問訊吳剛,是“我”還是“楊柳”?問訊的內容又可能是什麼?這兩個問題是索隱本詞的關鍵。由中文的習慣看,省略的主語應該是“我”。如此則不但語意連貫,而且前兩句和後兩句也呈對稱之美。不然首末兩句的主語分別為“我”和“吳剛”,中間兩句的主語均是“楊柳”,則失去對稱,語意不暢,而且從文法上講,也不可以用句號將前兩句和後兩句隔開。毛澤東的這首《蝶戀花》初名《遊仙》,正式發表時,改為《贈李淑一》,後再改為《答李淑一》。誰在“遊仙”,當然是“我”了,這也是一條輔證。

省略主語的問題解決了,那么“我”向吳剛問訊些什麼的問題也就自然而得了。“問訊吳剛何所有”,如果是“楊柳”在問,當問:“吳剛啊,我們來了,你有什麼好招待的?”於是吳剛捧出了桂花酒,以待佳客,則詞意平凡。如果“我”在問,當問:“吳剛啊,我的驕楊已乘風而升,如今在哪裡呢?”吳剛無言,只是捧出了桂花酒,則詞意陡深。顯而易見,“我”問當為正解,所問內容當為“驕楊何在?”。那么,“吳剛”和“桂花酒”又為何指呢?曾有人認為“吳剛捧出桂花酒”一句中的桂花是指賀子珍(可參見王慶位《吳剛為何捧出“桂花酒”——毛澤東《遊仙》詞管窺》一文),本人深以為然,賀生於秋月之夜,小名桂圓,以桂代子珍,寄寓其名,正如以楊代開慧。

據唐人段成式《酉陽雜俎》,吳剛因罪被罰在月宮前砍伐一株桂樹,此樹隨砍隨合,桂樹永不斷,吳剛難以止。袁王二人犯有錯誤,先被人用模仿的毛澤東信件誘捕,後為彭德懷所殺,毛澤東對二人之死一直痛心不已。吳剛有罪被罰,袁王因錯被殺,詞中的“吳剛”,不就是袁王?拋開柳,單道楊,且先試著解讀《蝶戀花》的上半闋:驕楊已去,乘風而升,詩人遊仙,至於月宮。問訊吳剛:“驕楊何在?”吳剛慰以:桂花之酒。這與袁王二人撮合毛賀婚事時的情節何其神似:先傳來楊開慧犧牲的訊息,袁王二人為了安慰毛澤東,便為毛賀為媒。這不正是“吳剛捧出桂花酒”嗎?

再接著讀本詞的下闋,更讓人覺得這樣的解讀合情合理。“寂寞嫦娥舒廣袖,萬里長空且為忠魂舞”。嫦娥又暗指誰呢?《後漢書•天文志》註:“羿請無死之藥於西王母,姮娥竊之以奔月”。延安時期,賀子珍決然離開毛澤東,遠走蘇聯。在毛澤東的心中,欲將子珍比仙子,維此嫦娥莫屬。寂寞的嫦娥與詩人同悲哀,為“驕楊”的忠魂舒袖而舞,可謂詩人的又一知己。《井岡山》劇中,賀子珍聽說楊開慧犧牲的假訊息時,也曾為“嫂子”惋惜不已,黯然傷神,不正是為“為忠魂舞”嗎?“忽報人間曾伏虎,淚飛頓作傾盆雨”,請注意“忽報”二字,既然已知“忠魂”已逝,且正為其舒袖而舞之際,為何又來“忽報”?其實,這次的“忽報”,極有可能是指繼先前的誤傳之後,傳來了楊開慧犧牲的確切訊息。楊開慧在獄中堅貞不屈,篤於壹志,非“伏虎”之行而為何?聞此訊息,毛賀豈不淚飛如雨?

本詞的初名《遊仙》。此游非為形游,而是神遊,不妨理解為一種似真似幻般的感情回憶;此仙非為真仙,以寓故人,所指為楊、柳、賀、袁、王諸人而已。所謂《遊仙》,名副其詞,本是此詞的靈魂之題,可毛澤東為什麼又要將其改為《答李淑一》這樣的平淡之名呢?毛澤東可能更願含蓄,不願直白。古往今來,詩人自作個人感情方面的好詩詞,未有直且白者,後人偶有感悟,方解其中真味。