| ||||

| ||||

信息簡介

1992年,南斯拉夫內戰前,塞族工程師盧卡帶

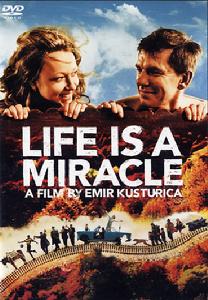

《生命是個奇蹟》

《生命是個奇蹟》不管炮彈隆隆,難民潮洶湧,路卡一直留在那裡等著妻子和米羅回來。嘉德蘭卡沒有回來,米羅也被捕入獄。正在那時,他從塞爾維亞士兵手下救出了一個年輕的穆族姑娘撒巴哈,使她免遭蹂躪。民兵建議他用撒巴哈去換他的兒子,但是路卡和撒巴哈卻墜入了愛河……

影片評論

庫斯杜力卡的電影還是一樣,熱鬧非凡,不過這片似乎以不如以往精彩,相較前幾部的黑貓白貓或地下社會,這片顯然單純許多當然單純並非不好,但庫斯杜力卡都是一直沿用極度誇張的表演方式,擅長使用魔幻寫實的吉普賽風格手法

一旦其內涵沒這么豐富時,感覺太過華而不實,當然這是比較下的結果,不然單看這片還是相當吸引人的。劇本還挺簡單的,就是男主角的兒子,原本只是個單純的足球員,卻在戰爭的背景下受徵召,後來更被俘虜意外下得到一名敵國(族)的女子,要拿來與兒子交換,卻愛上了她,簡單來說就是從父子之情轉換到男女之愛。印象很深地在足球場上那幕,有個人說“你這可惡的民族主義者”,這些就是劇本的核心原本的一家人雖奇怪,但也和樂,事件爆發後,男女愛情又再次建立一個平和,但殘酷的戰爭就一直扯壞這些和平最後回來的兒子已經是“智慧增長”,但男主角要的還是最單純的愛情。整個劇本最有趣的地方是男主角的變化,開始聽到兒子的兵役,卻是跟父親雕像敬酒,好像很光榮般妻子卻把雕像摔壞,像是推翻強權(Tito?),男主角與兒子談完,又擔心戰爭的危險,但卻被軍人欺騙之後兒子的替身,女主角出現,又愛上女主角,看似矛盾卻很真實。

導演介紹

埃米爾·庫斯圖里卡

《生命是個奇蹟》

《生命是個奇蹟》Emir Kusturica

1926年,海明威坐在巴黎的咖啡館裡寫他的第一部長篇小說《太陽照常升起》,講的是一戰後幾個同他一樣找不到出路的青年在歐巴羅大陸上自我放逐的故事。幾十年後,捷克作家米蘭·昆德拉流亡到這裡。1995年,法籍波蘭導演基耶斯洛夫斯基病逝於此。多年來,來自世界各地的藝術家們不斷湧入法國,他們背井離鄉的原因各不相同,相當一部分與嚴峻的國內政治局勢有關。不過這無關緊要,巴黎這個老牌的藝術之一如繼往地敞開了胸懷,接納著他們,也同化著他們。當然也有少數人很難被同化,他們的民族性根深蒂固,且與優雅的法蘭西文明反差極大,因而顯得格外扎眼。這其中有一位長發蓬面的流浪漢來自硝煙瀰漫的南斯拉夫,因為拍了一部電影《地下》而聞名全球。 同是來自東歐,昆德拉用知性解構文學,基耶斯洛夫斯基以哲學借電影思辨,可在這位更年輕的藝術家的世界裡,你會被他近乎瘋狂的精神狂歡嚇一跳。人們一面稱他為大師,一面暗自懷疑他是否真能算是“大師”,因為他似乎從未嚴肅過。在他的影片裡,鋪天蓋地的是玩笑、戲謔、嘲弄和尋歡作樂,缺乏典型歐洲片的深沉含蓄,對白倒是毫不吝嗇。觀眾在他那裡永遠得不到安靜,這個名叫庫斯圖里卡的傢伙身上仿佛充滿了取之不竭的精力,用荒誕和詩意做成五顏六色的氣球、彩帶,裝點他盛大的宴會,帶著一幫有點兒神經質的斯拉夫人狂歌豪飲,所以有評論家把他稱為是一位內心狂野(Wild at Heart)的藝術家。 埃米爾·庫斯圖里卡(Emir Kusturica)1954年11月24日生於第一次世界大戰爆發地塞拉耶佛。你很難否認他是一位天生的導演,縱觀他的成長史便可發現,他身上兼備獨特的藝術稟賦和令人艷慕的上帝恩寵。從高中時代起,這個年輕人的電影就開始獲獎了。在著名的布拉格表演藝術學院就讀期間,他的影片《格麗妮卡》在卡羅維發利(捷克斯洛伐克城市)學生電影節上獲獎,此外還導演了兩部短片《真相的一面》和《秋天》。畢業後,躊躇滿志的庫斯圖里卡回到故鄉,開始了他在塞拉耶佛電視台工作的生涯。但是,他當時沒有想到,藝術並不能孤立地表現為藝術,它往往要身處各種浪潮、壓力的漩渦之中。他的第一部作品《新娘來了》因為打破了傳統的性愛禁忌而引起爭議,最後被禁。幸而下一部電視電影《拳打泰坦》令他的事業柳暗花明,該片根據諾貝爾文學獎得主安德里奇的小說改編,在斯洛維尼亞的國家電視節上奪得最佳導演獎。1981年,庫斯圖里卡用膠片拍攝的第一部劇情長片、描寫南斯拉夫青少年開始接觸西方流行文化經歷的《你還記得多莉·貝爾嗎》,贏得了二十七歲人生最重要的一個獎項:威尼斯電影節最佳處女作金獅獎,以及一系列南斯拉夫地區的電影獎項。此後他一發不可收拾,每一部新作均是國際電影節上的奪標熱門。1985年,《爸爸出差時》一舉奪得歐洲最富盛譽的坎城電影節金棕櫚大獎,同時獲得普拉電影節最佳導演獎和奧斯卡最佳外語片提名。這部被稱為反狄托主義的喜劇片展現了庫斯圖里卡豐富的電影才能,幽默、嘲諷,而又溫情脈脈,使得該片在世界各國都贏得了良好的口碑,連一向排外的美國電影觀眾都對它敞開了胸懷。四年之後庫斯圖里卡重又殺回坎城,他哼唱著《流浪者之歌》(又譯《茨岡人時代》),摘走了最佳導演獎的桂冠,並榮獲羅西里尼特別獎。《流浪者之歌》是一部帶有超現實主義色彩的抒情詩篇,用詼諧的口吻講述了吉普賽人辛酸的生活歷程,讓人在忍俊不止的同時熱淚滿盈。 成名後的庫斯圖里卡任教於塞拉耶佛表演藝術學校,並受聘在紐約的哥倫比亞大學教授導演課程。紐約的教書生活為他開始新的創作拓展了空間,而他的一個美國學生大衛·阿特金斯遞交的電影劇本更成為他首部英語影片的基礎。1993年,匯集了美國演

《生命是個奇蹟》

《生命是個奇蹟》 《生命是個奇蹟》

《生命是個奇蹟》獲 獎 資 料

時 間 類 別 獎 項

歐洲電影獎 EFA

2001 提名 Super 8 Stories (2001) 巴爾幹龐克

坎城電影節 Cannes

1995 獲獎 Underground (1995) 地下

1989 Time of the Gypsies (1989) 流浪者之歌

提名

1985 獲獎 When Father Was Away on Business (1985) 爸爸去出差

威尼斯電影節 Venice

1998 獲獎 銀獅獎-最佳導演 (Best Director) Black Cat, White Cat (1998) 黑貓白貓

提名

1981 獲獎 最佳處女作 (Best First Work) Do You Remember Dolly Bell? (1981) 你還記得多莉貝爾嗎?

柏林國際電影節 Berlin

1993 獲獎 銀柏林熊--評審團特別獎 (Special Jury Prize) Arizona Dream (1993) 亞利桑那之夢

提名

法國愷撒獎 CAF

2001 提名 最佳男配角 (Best Supporting Actor ) The Widow of Saint-Pierre (2000) 雪地里的情人

1996 最佳外語片 (Best Foreign Film ) Underground (1995) 地下

1990 最佳外語片 (Best Foreign Film ) Time of the Gypsies (1989) 流浪者之歌

獨立精神獎 ISA

1998 提名 最佳外語片 (Best Foreign Film) Underground (1995) 地下

影片劇照

|  |

|  |

|  |