概述

營造法式

營造法式 全書總計34卷分為5個部分:釋名、各作制度、功限、料例和圖樣,前面還有“看樣”和目錄各1卷。看樣主要是說明各種以前的固定數據和做法規定及做法來由,如屋頂曲線的做法。

內容

第1、2卷是《總釋》和《總例》,對文中所出現的各種建築物及構件的名稱、條例、術語做一個規範的詮釋。指出所用辭彙在各個不同時期的確切叫法,以及在本書中所用名稱,統一語彙。• 第3卷:壕寨制度、石作制度。

• 第4、5卷:大木作制度

• 第6至第11卷小木作制度

• 第12卷雕作制度、鏇作制度、鋸作制度、 竹作制度

• 第13卷: 瓦作制度、泥作制度

• 第14卷: 彩畫作制度

《營造法式》的文字部分和圖解部分

《營造法式》的文字部分和圖解部分 • 第15卷:磚作、窯作制度等13個工種的制度,並說明如何按照建築物的等級來選用材料,確定各種構件之間的比例、位置、相互關係。大木作和小木作共占8卷,其中大木作首先規定了“材”的用法。大木作的比例和尺寸,均以“材”作為基本模數。

• 第16-25卷規定各工種在各種制度下的構件勞動定額和計算方法。

• 第26-28卷規定各工種的用料的定額,和所應達到的質量。

• 第29-34卷規定各工種、做法的平面圖、斷面圖、構件詳圖及各種雕飾與彩畫圖案。

意義

《營造法式》在北宋刊行的最現實的意義是嚴格的工料限定。該書是王安石執政期間制訂的各種財政、經濟的有關條例之一,以杜絕腐敗的貪污現象。因此書中以大量篇幅敘述工限和料例。例如對計算勞動定額,首先按四季日的長短分中工(春、秋)、長工(夏)和短工(冬)。工值以中工為準,長短工各減和增10%,軍工和僱工亦有不同定額。其次,對每一工種的構件,按照等級、大小和質量要求——如運輸遠近距離,水流的順流或逆流,加工的木材的軟硬等,都規定了工值的計算方法。料例部分對於各種材料的消耗都有詳盡而具體的定額。這些規定為編造預算和施工組織訂出嚴格的標準,既便於生產,也便於檢查,有效地杜絕了土木工程中貪污盜竊之現象。

《營造法式》的現代意義在於它揭示了北宋統治者的宮殿、寺廟、官署、府第等木構建築所使用的方法,使我們能在實物遺存較少的情況下,對當時的建築有非常詳細的了解,填補了中國古代建築發展過程中的重要環節。通過書中的記述,我們還知道現存建築所不曾保留的、今已不使用的一些建築設備和裝飾,如檐下鋪竹網防鳥雀,室內地面鋪編織的花紋竹蓆,椽頭用雕刻紋樣的圓盤,梁栿用雕刻花紋的木板包裹等。

《營造法式》的崇寧二年刊行本已失傳,南宋紹興十五年(1145年)曾重刊,但亦未傳世。南宋後期平江府曾重刊,但僅留殘本且經元代修補,常用的版本有1919年朱啟鈐先生在南京江南圖書館(今南京圖書館)發現的丁氏抄本《營造法式》(後稱"丁本"),完整無缺,據以縮小影印,是為石印小本,次年由商務印書館按原大本影印,是為石印大本。

1925年陶湘以丁本與《四庫全書》文淵、文溯、文津各本校勘後,按宋殘葉版式和大小刻版印行,是為陶本。後由商務印書館據陶本縮小影印成《萬有文庫》本,1954年重印為普及本。

特點

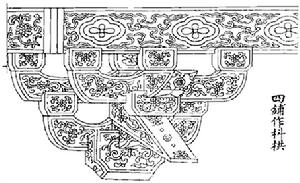

以材作為建築度量衡的標準:“材”在高度上分15“分”,而10分規定為材的厚度。 斗栱的兩層栱之間的高度定為6“分”,也稱為“栔”,大木做的一切構件均以“材”、“栔”、“分”來確定。這種做法早在唐初和 佛光寺、 南禪寺中運用,只是在文字中明確記錄,這是第一次。到清 乾隆十二年(1734)年清工部被頒布的《清工部工程做法則例》的 斗口制代替。

靈活

各種制度雖都有嚴格規定,但並沒有限制建築的群組布局和尺度控制。可根據具體項目情況,在規定的條例下,可“隨宜加減”。傳統做法延續

如側腳、升起的規定,使得整個構架向內傾斜,增加構架的穩定性。裝飾與結構的統一

對結構構件的詳細規定,並沒有因此而放棄裝飾手法的表現。將裝飾做在結構中,不單獨設定裝飾構件。相比 清朝時期的一些純裝飾構件,更具有結構和理性。嚴格施工管理

全書34卷,用13捲來說明各種用料用途,如此確定勞動定額,及運輸、加工等所耗時間,對於編造預算,施工組織都有嚴格規定。 江南建築的關係 《營造法式》對各種單體建築作了概括的記述

《營造法式》對各種單體建築作了概括的記述 從《法式》的內容來考察,除了前述拼柱法以外,還可以在書中找到一些做法在江南很流行而在北方則很少見到,例如竹材的廣泛使用、“串”在木架中的重要作用,上昂的套用等。

《法式》竹作制度敘述了種種竹材用法:竹笆可代替望板;窗子上下的隔牆、山牆尖、拱眼壁等可用竹笆牆(稱為“心柱編竹造”,“ 隔截編道”,這種牆在江西、安徽的明代建築上仍被使用); 殿閣廳堂的 土坯牆每隔三皮土坯鋪一層竹筋,稱為“攀竹”用以加強牆體;竹子辟蔑編網,罩在殿閣檐下防鳥雀棲息於斗拱間,稱為“護殿檐雀眼網”,這是後來用金屬絲網罩斗拱的先例;用染色竹篾編成紅、黃圖案和龍鳳花樣的竹蓆鋪在殿堂地面上,稱為“地面棋文覃”;也可用素色竹篾編成花式竹蓆作遮陽板,稱為“障日”;在 壁畫的柴泥底子裡,還要壓上一層篾作加固層;施工時的腳手架(稱為“鷹架”)和各種臨時性涼棚,也多用竹子搭成。這些情況表明竹材在汴京用得相當廣泛,即使在宮廷中,也不比江南遜色。 竹子盛產於中國南方,很早就用作生活器具和建築材料, 北宋鹹平二年王禹在 湖北所建 黃崗竹樓即是著名的例子。汴京宮廷建築大量使用竹材,使之帶有濃厚的南方建築色彩。

“串”這一構件在《法式》廳堂等屋的大木作里用得很多,主要起聯繫柱子和梁架的作用,這和江南常見的“串斗式”木架中的“串枋”和“斗枋”的作用是相同的。例如,貫穿前後兩內柱的稱“順袱串”(與梁的方向一致);貫穿左右兩內柱的稱“順身串”(與檁條方向一致);聯繫脊下蜀柱的稱“順脊串”;相當於由額位置承受副階椽子的稱“承椽串”;窗子上下橫貫兩柱間的稱“上串”、“腰串”、“下串”。這些串和闌額、由額、襻間、地袱等組成一個抵抗水平推力( 風力、 地震力等)的支撐體系,使木構架具有良好的抗風、抗震能力,若以此和串斗式木構架比較,不難看出其間的相似之處。大量的出土明器證明東漢時廣東一帶已盛行串斗式建築, 四川出土的 東漢畫像磚所示建築圖案中也有腰串加心柱做法,和《法式》很接近。至今 江西、 湖南、 四川等的農村,仍採用串斗構架建造房屋,二千年間一脈相承,說明了它的存在價值。

《法式》卷四飛昂條說:“造昂之制有二:一曰下昂,...二曰上昂”。可是作為斗拱上重要構件的這兩大昂類,只有在江南才能全部看到,而在北方這么多唐、宋、遼、金以至元代建築中,卻只見下昂而未見上昂(河南登封 少林寺初祖庵補間鋪作在下昂後尾下有一斜料,形如上昂,但作為附加的裝飾物,不具上昂的作用,故不能視為真正的上昂)。

宋代上昂遺物,蘇州一地即有兩處:其一, 玄妙觀三清殿內槽斗拱兩側;其二,北寺塔第三層塔心門道頂上小斗八藻井斗拱。這兩處上昂時期略晚於《法式》,都是南宋前期之物。上昂遺規還可見於江南明代建築。有趣的是:北方唐、宋、遼、金建築上雖然不用昂,但到明代,北京宮殿、曲阜孔廟等處官式建築的外檐斗拱後尾,卻仿上昂形式,斜刻兩條平行線,並仿昂頭式樣刻作六分頭,仿契式樣刻作菊花頭。這種上昂遺意,直到清乾隆以後才完全消失,而六分頭、菊花頭則始終保留著,一直延續到清末。這枋上昂之風來自何處?是否有兩種可能:一是中原一帶《法式》上昂作法的傳統,到元代為了省事,簡化為斜畫兩條平行線,在晉南芮城永樂宮純陽殿與重陽殿上即有這種例子,以後這種做法又傳到北京;二是明成祖永樂十八年,遷都 北京, 江南的工匠把上昂的做法帶到了北方,發展成上述仿上昂的式樣。此外,《法式》上昂制度中所述“連珠斗”在北方未見實例, 蘇州虎丘雲岩寺塔第三層內槽斗拱上用了這種斗,是早於《法式》百餘年的遺物。

《法式》彩畫作中有八白刷飾的做法,是一種比較簡單的色彩裝飾,在江南五代至北宋的建築物上用的很普遍,如杭州靈隱寺石塔、蘇州虎丘塔、寧波 保國寺大殿、鎮江甘露寺鐵塔等闌額上都隱出 七朱八白的圖案,可見《法式》問世前這裡已經很流行,而在北方雖在大同雲岡石窟第五、第九窟等石刻佛殿闌額上曾有此類圖案,但唐宋

斗拱及彩畫

斗拱及彩畫 再舉斗拱上的兩個構件為例:其一是令拱,《法式》規定令拱長於瓜子拱,在江南蘇州、 杭州一帶的北宋建築的令拱,正合《法式》規定,而北方唐遼宋建築的令拱往往與瓜子拱同長,甚至短於瓜子拱,與《法式》不符:其二是《法式》規定令拱外不可出耍頭,但這種做法普遍見於南方而很少見於北方。(僅西安大 雁寺塔石可佛殿斗拱等個別例子〕值得強調的是: 河北、 山西等遼、金建築(包括宋皇佑四年所建的正定隆興寺摩尼殿)盛行45度與60度的斜拱,但《法式》對斜拱隻字未提。

上述情況表明《法式》和南方建築有著較密切的關係。而和冀晉一帶建築關係較疏遠。當然《法式》與江南建築的相同之處很難說是全部受江南建築的影響的結果,但從當時歷史條件分析,這種影響的客觀條件是存在的,因為:

第一,唐末與五代的戰亂使 中原與北方遭到了很大的破壞,江南一帶相對穩定,南唐、吳越、前蜀等地區經濟文化都有一定程度的發展,建築上也有某些創新,如磚木混合結構樓閣式塔在江南地區的興起就是一例,這種塔即滿足了佛教崇信禮拜和登高遠眺瀏覽的要求,又提高了防火防腐防蛀性能,當時這一地區的建築技術水平也比較高,喻皓入京主持重大工程就是一個證明。到北宋後期,仍保持這種高水平,所以 蘇軾在《靈璧張氏庭院記》中說:“華堂夏屋有吳蜀之巧”。說明蘇州成都兩地建築以工巧聞名於時,居全國前列。

第二,北宋東京位於 汴河上游,其地原是唐代汴州。唐時江淮地區已是朝廷經濟來源所倚,京師物資供應主要通過汴河取之於江南,汴州位於京師於江淮間的水陸要衝,唐代已很繁榮,北宋建都於此以後,江南物資通過汴河源源不斷運到京師。經濟上的緊密聯繫必然帶來文化、技術方面的交流,因此,江南與汴京之間的技術交流也是勢所必然的。這種交流所形成的共同性也就是促進紹興十五年平江知府王喚在蘇州重刊《法式》的原因之一。而這次重刊又加強了《 法式》對當地建築的影響,所以直到明代, 蘇州、 徽州、贛東北等地仍保留這梭柱、月梁、木(木質)、版壁隔斷等宋代舊法。

內容取捨

《營造法式》中的建築結構

《營造法式》中的建築結構 但本書的目的是為了控制官式建築的用料與用工,以節制政府的財政開支,因此書的體例和內容近乎建築規範,全書雖分制度、功限、料例三大部分,但所謂制度,主要內容是各種建築部件的尺寸規定,對建築布局、內部布置、體量形象等則很少涉及。對建築部件的闡述看來也是有所取捨的,明顯的例子是闌乾,《法式》小木製度只收了勾闌二種:重台 鉤闌和單鉤闌;而從宋畫上可以看到,除了上述勾闌之外,至少還有兩種闌乾:一種是臥欞闌乾;另一種是坐檻闌乾。前者在 酒樓、 橋樑上用得很多,造型簡潔大方,省工省料,是一種歷史久遠的傳統做法,漢畫像石、畫像磚所鐫樓閣、橋樑上頗多此種闌乾;後者多用於室外平台,造型更為簡潔,只是在蜀柱上安放坐檻,轉角處或立望柱。大概由於這兩種闌乾不夠華美,不合皇家建築的要求,所以不予收錄,不然在將作監負責工程多年的李誡,不至於連京師常見的闌乾式樣都不知道。就這一例,可以看出《法式》內容以官式建築的高檔類為主,對低檔類做法,即使是當時常見的品種,也往往略而不談,或只是一筆帶過,如《法式》大木作中有一種稱為“柱樑作”的做法,只列了個名詞,未作任何解釋,詳情不知,推想是一種不用斗拱而用柱、梁直接結合的木構架,官府、朝廷的次要房屋和附屬建築以及庫房、散屋、營房等採用之,可能近乎清式的“小式”建築。另一種大木做法稱為“單斗只替”,書中也未作任何解釋,但從所用工限的多少,可以知道這是一種比最簡單的斗拱“把頭絞項作”和“斗口跳”還要簡單的做法,推想是在柱頭櫨斗上加一條替木來承托梁和摶。這兩種低級大木做法雖在次要 房屋中可能是普遍使用的,但《法式》也只是一筆帶過。可見本書的側重點是很明確的。

江南建築

在敘述一個工種時,也往往只收錄部分做法,有些做法在實物中可以看到。但《法式》卻不載;有的則需把書中各卷前後對照,相互補充,才能得到較為完整的了解,明顯的例子是石作雕鐫制度,《法式》卷三石作制度說:“雕鐫制度有四等:一曰剔地起突,二曰壓地隱起,三曰減地平(金及),四曰素平”。但卷二十八諸作等地中又說:“石作,鐫刻混作,剔地起突及壓地隱起,或平(金及)華(混作謂螭頭或鉤闌之類),右為上等; 柱碇、素覆盆、地面、 碑身......右為中等”。這裡比石作雕鐫制度又多了一種“混作”。混作就是圓雕,卷十二雕作制度(按:即雕木作)中有說明。一面貼“地”的圓雕則可稱之為“半混”。此外,還有兩種雕刻有實物而石作雕鐫制度未錄:一種是“實雕”;另一種姑名之曰“平(金及)”。這兩種都是就地雕出花紋,不斬去“地”,”實雕“是借用卷十二 木雕制度的名稱,最近蘇州市發掘瑞光寺塔基時,露出副階疊澀作(即須彌座)束腰上的石雕圖案,即是“實雕”一例。因實雕不斬去地,用工省而收效佳,所以後世運用極廣。至於“平(金及)”這個名稱,是從“減地平(金及)”移用過來的,兩者的差別僅在於去不去地。平(金及)是陰刻線條花紋圖案,著名的西安大雁塔門楣石刻佛殿圖就是平(金及)刻法, 唐、宋、 元、明許多碑身正側面花紋,墓誌蓋周邊花紋等等,常用平(金及)法鐫刻。“減地平(金及)”是在上述平(金及)花紋的空隙處,淺淺斬去一層“地”,一般斬深不超過一毫米。平(金及)刻法較之隱起花紋簡單,但對石面平整和光潔的要求很高,否則陰刻線條不夠明顯,但其減地部分則不要求平整,甚至故意斬出勻布的點和線,以加粗其質感,使之

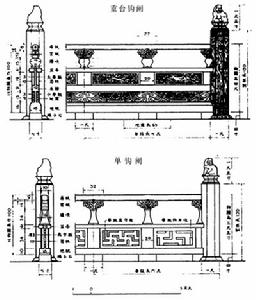

宋《營造法式》石作欄桿制度

宋《營造法式》石作欄桿制度 1、混作---圓雕;

2、半混---圓雕,僅備三面,另一面貼地;

3、剔地起突--高浮雕,去地;

4、壓地隱起-低浮雕去地,深2-3毫米以上;

5、減地平(金及)--線刻,去地甚少,在一毫米以下;

6、實雕---高或低浮雕,不去地;

7、平(金及)--線刻,不去地;

8、素平---無花紋。

石作雕鐫制度所錄四種雕法,可能在當時具有代表性,所以收入《法式》作為靠工估算的標準。

在建築色彩方面,對木構架部分《法式》有彩畫制度作了詳細敘述,屋面色彩則由 瓦的品種來定:用本色“素白瓦”者灰色;用滲碳的“青緄瓦”者黑色;用琉璃瓦者多作綠色。但書中對牆面 顏色未作闡明,只能根據卷十三泥作制度“用泥”所列牆壁抹面材料的配合比和操作方法來推斷,當時官式建築內外牆面的顏色可能有下列四種:

1、淺土紅

用“紅灰”抹面,其配合比為:

石灰15斤+土朱5斤+赤土11斤8兩(用於殿閣);

石灰17斤+土朱3斤+赤土11斤8兩(用於非殿閣,色調較淡);

2、淺灰

用“青灰”抹面,其配合比為:

石灰1份+軟石炭1份;或石灰10斤+粗墨1斤(可用墨煤11兩、膠7錢代替)。

3、淺土黃

用“黃灰”抹面,其配合比為:

石灰3斤+黃土1斤。

4、白色帶淺黃點

用“破灰”抹面,其配合比為:

石1斤+白蔑土4斤8兩+ 麥麩(麥殼〕0.9斤。

各色灰泥抹面乾厚一分三厘,相當與貼面層,施工方法是在未乾時收壓多遍,使表面產生光澤。這種抹面顯然比表面刷色法耐久。

歷史版本

從 建築設計角度來研究,在《法式》固然找不到總體布置方面的內容,即使單體建築,如果想恢復一座北宋官式建築,往往也感到書中所提供的數據不足,以剖面上的高度而言書中只給了屋頂舉高、折屋之法,以及斗拱、柱礎、(木質)、台基的算法,而沒有柱高;平面上的進深是有規定的,但各間面闊則未具體闡明,僅在卷四總鋪作次序中提到三種情況:第一種:各間面闊相等(“每間之廣,丈尺皆同”)。

第二種:明間面闊大,次間小(“假如心間用一丈五尺,則次間用一丈之類”)。

第三種:各間面闊不等(“或間廣不勻”)。

其中第一種含義明確,第二種不完整,除明、次間外未及其他,第三種 含糊不明,不知如何“不勻”。當然,尺寸不作具體規定也有好處,可給設計者以較大的靈活性,便於變通套用。

如果我們進一步想恢復象黃鶴樓和滕王閣圖中那樣體量複雜和屋頂豐富多樣的建築物,那么遇到的問題更要超過《法式》所提供的內容了。

舉出以上例子,並非苛求與《法式》,要求著者編寫一部包羅萬象的建築 百科全書。既然編寫此書的木目的是為了關防工料,勢必著重用料尺寸、用工定額,也必然要選錄宮廷築最有代表性的做法作為變造用材的準則。問題在於我們今天認識《法式》時必須恰如其分地給以評價,而不能認為《法式》十全十美無所不包的,如果這樣就會陷入片面性。

建築分類

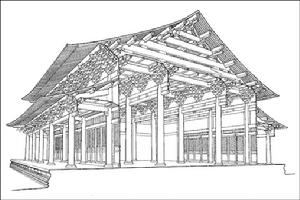

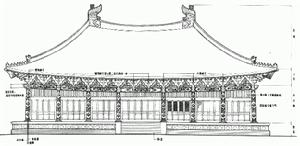

《營造法式》大木作殿堂立面處理示意圖

《營造法式》大木作殿堂立面處理示意圖 第一類: 殿閣。包括殿宇、樓閣、殿閣挾屋、殿門、城門樓台、亭榭等。這類建築是宮廷、官府、廟宇中最隆重的房屋,要求氣魄宏偉,富麗堂皇。

第二類: 廳堂。包括堂、廳、門樓等,等級低於殿閣,但仍是重要建築物。

第三類:余屋。即上述二類之外的次要房屋,包括殿閣和官府的廊屋、常行散屋、 營房等。其中廊屋為與主屋相配,質量標準隨主屋而可有高低。其餘幾種,規格較低,做法相應從簡。

這三類房屋在用料大小、構造仿上、建築式樣上都有差別:

用料方面

殿閣最大,廳堂次之,余屋最小。《法式》規定房屋尺度以“材”為標準,“材”有八等,根據房屋大小、等第高低而採用適當的“材”,其中殿閣類由一等至八等,均可選用,廳堂類就不能用一、二等材,余屋雖未規定,無疑級別更低對於同一構件,三類房屋的材用料也有不同的規定,例如柱徑:殿閣用二材二zhi至三材;廳堂用二材一zhi;余屋為一材一zhi至二材。梁的斷面高度,以四椽袱和五椽袱為例:殿閣梁高二材二zhi;廳堂不超過二材一zhi;余屋準此加減。摶的直徑:殿閣一材一zhi或二材;廳堂一材三分,或一材一zhi;余屋一材加一、二分。這樣就使這三類建築的用料有了明顯差別。在構造上

殿閣的木架做法和廳堂不同,殿內常用平棋和藻井把房屋的結構和內部空間分為上下兩部分:平棋以下要求宏麗壯觀,柱列整齊,柱高一律,內柱及內額上置內槽斗拱以乘天花,殿內專修華美;平棋以上因被遮蔽,無需講究美觀,但求堅牢即可,所以採用“草架”做法,摶、袱不必細緻加工,枋木矮柱可以隨意支撐,以求梁架穩固。至若廳堂,一般不用平棋藻井,內柱皆隨屋頂舉勢升高,主外側短梁( 乳袱、三椽袱等)插入內柱柱身,使木架的整體性得到加強,斗拱較簡單,通常只用斗口跳、四鋪作,但也用至五鋪作、六鋪作者。為了美化室內露明梁架,梁、柱、摶、枋等交接處用拱、斗、駝峰等作裝飾。關,余屋,書中並無專論,僅從零星敘述中推測有兩種情況:殿閣的 廊屋,為了配合主殿,規格較高,可置鴟尾,用斗拱;一般余屋如官府廊屋,常行散屋、倉庫營房等,則用柱樑作、單斗只替和把頭絞項作等做法。在建築式樣方面

殿閣多用四 阿殿與九脊殿屋頂面闊達十一間,如有副階則成重檐,斗拱出跳多至八鋪作。屋面用瓦尺寸大,可用琉璃瓦與青緄瓦,正脊壘瓦可達37層。廳堂屋頂一般只用“ 廈兩頭造”和“出際”(又稱“屋廢”,即懸山頂),屋面或用筒瓦、或用板瓦作蓋(如板瓦作蓋則檐口用重唇板瓦和垂尖花頭板瓦),正脊用獸而不用鴟尾。常行屋舍式樣未詳。與建築相關的書籍(1)

| 盤點與建築相關的書籍,便於我們對建築知識的梳理、學習! |

建築的世界

| 建築是人們用石材,木材等建築材料搭建的一種供人居住和使用的物體,如住宅,橋樑,體育館等等。廣義上來講,園林也是建築的一部分。有人說過:上帝一次性給出了木頭.石頭.泥土和茅草,其他的一切都是人的勞作……這就是建築。建築是凝固的音樂.建築是一部石頭史書。 |