創刊經過

19世紀未,力主變革的北京強學會遭封禁後,上海的強學會也只得解散,但強學會的主要人士並未就此罷手,把原來強學會的機關報《強學報》改為《時務報》,以期繼續推行其維新變法的政治主張。1896年春,遠在廣東的康有為與在上海的黃遵憲積極籌劃改報事宜。黃遵憲請來汪康年、梁啓超等人反覆磋商,決定用強學會上海分會的餘款一千二百元和黃遵憲的捐款一千元、鄒凌翰和捐款五百元作為《時務報》的開辦經費。由汪康年任經理,梁啓超為主筆,聘請張少塘為英文翻譯。經過幾個月積極籌備,《時務報》在1896年8月9日與讀者見面。

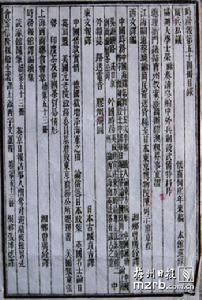

《時務報》內頁中的《目錄》

《時務報》內頁中的《目錄》1898年7月26日,清廷下諭,改《時務報》為官辦報紙。並命康有為前往上海督辦報務。為示區別,把報名改成《中外日報》。汪康年等人對此十分不滿,於是帶了時務報的主要人馬去辦了《昌言報》。1898年8月8日《時務報》終刊。

報館機構和人事

《時務報》

《時務報》或許是由於報館初創、處境艱難,前景未定,此時雙方尚能同舟共濟,偶爾互有不滿,也只是在報紙管理方面的小摩擦。可是隨著時間的推移,就起了變化。

一方面,梁啓超看不慣汪康年吃花酒的作風,並對汪獨攬大權的管理方式暗自不快:例如,報館收到捐款後要函謝捐款人,起初梁啓超建議由五名創辦人共同署名,但汪康年決定只由汪梁兩人署名便可,後來又只署汪康年一人之名;報館的其他雜務,也一向由汪康年及其弟汪詒年定奪,甚至新僱人員也不和梁商量。更大的問題是隨著自己的時務文章越來越出名,梁啓超已非初入館時的“吳下阿蒙”,難免對報館的權力有了一些想法,至少已不是開初的那種心態。

《時務報》

《時務報》此時汪梁雖然互有不滿,但彼此都隱忍不發,殊不知點滴不滿累積心頭,便成了日後互相攻擊的靶子。不管怎樣,直到1897年1月梁啓超回滬之前,汪梁的關係還算是風平浪靜。兩人各司其職,加上友人們的多方幫護,《時務報》館的內在矛盾終被隱沒在興旺景象之下。

派別與權力之爭

1897年3月,黃遵憲致函汪康年,再次提議汪康年改任董事,“其任在聯絡館外之友,伺察館中之事”,而要聘龍澤厚(康門弟子)或吳樵“總司一切”;同時建議讓當時實際管理報館庶務的汪詒年(汪康年之弟)專司校對;而對梁啓超的同門麥孟華等則予以讚揚,並提議給梁啓超加薪。此信一出,一時館中大亂,吳德瀟等人皆替汪康年抱屈,汪詒年則大嚷辭職。

黃遵憲力主設董事,本意是在報館引入近代化的管理模式,其動機不可謂不善;“總理”和“主筆”的權力,也的確需要一個有力的機制來加以制衡。但汪康年對此無法理解:《時務報》是我費盡周折苦心創辦的,現在你卻要來“撓我權利”!再加上黃信中對汪梁截然不同的態度,事情就變得複雜了:在汪康年看來,這是黃遵憲和梁啓超聯合起來排擠自己。而梁在後來寫給汪的信中也提到“幾疑弟穿為一氣”。

實際上,梁與此事並非沒有關聯。1897年1月,他從廣東回滬,由於有人在其耳邊搬弄是非,對汪康年更為不滿,在給黃遵憲寫信時,忍不住“多說幾句”。同時,他在給康有為的信中,的確有讓龍澤厚“入主報事”的想法。

所謂“舉之入主報事”,也許有兩種可能:一是梁確有打算讓龍澤厚取汪康年而代之,使《時務報》館完全置於康門的控制之下;二是“入主”只是一個籠統說法,梁只是打算讓龍澤厚參與報館管理,但並沒有讓他取代汪康年之意。但不管怎樣,康門的結黨色彩以及野心開始顯露出來了。早在《時務報》創辦之初,康有為就想要在報上採用“孔子紀年”,梁啓超給他回信說,由於眾人反對,自己“亦不復力爭”;但他也表示,“此事惟公度(黃遵憲)一人全力舉之,而公度於弟子以非常相待,此館全權,時時可以在我。”可見從一開始,康梁就有把報館置於自己的控制之下的企圖。

其實,當初讓梁啓超參與辦報,便意味著汪康年與康有為一派合作。汪對此心知肚明同時也是心存疑慮。恰如其友葉瀚所說,將來“局勢一成,又將交排”。這才有在剛開辦時,大張旗鼓“改章公舉,一以洽眾志,一以免中變”之舉,不料仍是難免。

此時的《時務報》館裡,康門勢力漸厚,麥孟華、歐榘甲、韓曇首、龍澤厚以及梁啓超之弟梁啟勛、學生梁作霖等,已先後由梁啓超引入。汪康年也不甘示弱,讓胞弟汪詒年管理報館庶務,並牢牢掌握行政大權。就這樣,各自引入同鄉、親友以維持雙方的平衡,但同時又強化了對抗。

1897年初,章炳麟應汪康年之邀抵滬,擔任《時務報》館主筆。作為汪康年同鄉的章炳麟,與康派在學術上本就不是一路,“自與梁、麥諸子相遇,論及學派,輒如冰炭。”既然如此,加上他的個性,衝突只是遲早。果不其然,不久章炳麟“以酒醉失言,詆康長素教匪”,康門弟子聞訊前來與他爭辯,甚至發生鬥毆。事後章炳麟退出報館,外間《時務報》“將盡逐浙人而用粵人”的流言蜂起,報館中本來似隱似露的浙、粵地方界線,因此而顯明,無疑增添了彼此的戒心。不僅如此,此事在汪康年腦中又凸現了康梁一派的霸道和“黨同伐異”,進一步導致他對“康學”及其弟子的反感。

對梁啓超文章的壓制

汪康年等人曾對梁啓超論說的進行干涉,即汪詒年不肯印發梁啓超為扶持《知新報》所作的《說群自序》,緣由是不讓“康”字出現在報中,梁啓超對此憤憤不平、大加駁斥。

汪康年之所以不願讓“康”字出現在報中,這一方面是出於避觸時忌、維護報館的考慮;另一方面,他對康有為確有微詞,不排除雙方因矛盾而意氣用事的成分,但無論如何,與維新保守或者張之洞的關係不大。實際上,在辦報的過程中,汪康年倒常常以“總理不能管主筆之事”為理由,頂住來自張之洞方面的壓力。以致1897年底《時務報》刊登徐勤的《中國除害議》一文後,梁鼎芬責問汪康年:“徐文太悍直,詆南皮(張之洞)何以聽之?弟不能無咎也。弟自雲不附康,何以至是?”又:“徐文專攻南皮,弟何以刻之?豈此亦無權耶?”這,至少在一定程度證明了張之洞並未能控制《時務報》。所謂汪康年是其代理人,也缺乏依據。汪康年當初要辦報,張之洞就頗為不悅,他是希望汪康年繼續隨他到湖北,做他手下的教書匠。汪康年最後選擇了報館而非教館,是違張之洞意願而行,談不上什麼有意安插。

由於梁啓超的堅持,《說群自序》最後雖仍舊刊出,但汪氏兄弟此時對康門不滿已是不爭事實。儘管兩人後來有過長談,並表示“自今日起誓滅意見”,但“離心力”既生,彼此關係的裂痕似乎已再難彌合。就連報館的下人,也各自選定了自己的立場。

待到梁啓超受黃遵憲之邀赴湘主持時務學堂,由於以往的“意見”,加上事務繁忙,梁啓超對《時務報》的熱情似大不如前,不僅難於按時寄送文章,且作文多敷衍(寄文三篇皆“序言”),汪康年一方自然不滿,便也賭氣把梁反覆囑託刊登的大同譯書局“告白”和不纏足會《女學歌》一拖再拖。1898年2月,汪康年寫信告訴梁啓超,打算聘請鄭孝胥擔任總主筆,而只給他留下一個“正主筆”之名;梁啓超當然不能接受這種安排,不久他就致信汪康年,發出了本文開篇提到的“有我無你”的“最後通牒”,“《時務報》的紛爭”公開化。

通過上述的種種考索分析,廖梅先生做出如是的結論,即汪梁之爭,其“導火線還是權力劃分,目的是為了爭奪報館管理支配權。”在這樣的矛盾中,又摻雜了汪康年與黃遵憲的不和、汪梁學術上的衝突,再加上書生意氣作祟、地方派別的因素等等,最後導致了《時務報》同仁走向分裂。

內容特點

《時務報》

《時務報》(一)政治性強。大部分譯文都間接與維新派要求變法的政論互為呼應,主要向國人揭示中國在強鄰環視下的危急情況,激發國人的變法欲望。如《論日本國勢》中“中日未戰以前,知日本最深者,亦謂其自取滅亡。蓋以華人身壯力強,地大物博,即使日本幸而小勝,終必為華所敗。詎知日之敗華,既速且準,無異乎昔時德之勝法也”(第1冊)的言論對於中國人普遍存在的盲目自大、不思進取是一個莫大的打擊。《中國度支論》中借用外國人之口抨擊中國度支弊政,揭露官員貪污公款中飽私囊的醜惡行徑,要求中國整頓度支。又如《天下四病人》(第14冊)借用外國人之口譴責中國“官無韜略之志,民少勇敢之氣,一旦強敵驟至,未有不棄甲而走矣”。這些無不與維新派要求變法的政治主張互為呼應。而《中國宜亟開民智論》(第43冊)則直接表達了維新派開民智的心聲。

(二)新聞性。《時務報》沒設新聞欄,但其譯報部分所刊登的內容與外報的時間差不多,一般在十天左右,個別時間差在一、二個月。所以譯報內容在一定程度上起了報導國際新聞的作用。

(三)知識性。在69期《時務報》的譯報欄中,幾乎每一期都有大量介紹西學新知的文章,主要是科技新發明、科學新發現以及社會科學原理介紹。這些知識性文章增加了《時務報》的可讀性。

《時務報》

《時務報》另外,《時務報》的報導還有明顯的失實之處。如《意國需煤於日本》(第7冊)“日本煤炭之輸出於海外者,年有增加。率以亞細亞各地及北美為銷路。頃者義大利商人,亦購煤於日本”,“日煤一入歐洲之市場,則日後之銷路,自當益廣矣”。日本缺煤是眾所周知的常識,如果說翻譯者出現這種錯誤是由於地理知識缺乏的話,那么關於孫中山的一則報導錯誤則是翻譯與編輯的疏忽大意所致。《某報館訪事與麥參贊問答節略》(第14冊)最早記錄了孫中山的“倫敦被難”一事,但在許多細節上有誤。如稱孫中山為“廣東總督”,“精於歧黃,香港鹹知其名”。此外,地名翻譯水平也亟需提高。張元濟就指出其譯報“所譯地名,每無一定之字,能熟外國地理者能有幾人,似宜留意,乞裁酌”。

相關詞條

新聞傳播史

| 中國近代新聞事業的歷史始於1866年,一名德國傳教士在廣州創辦了《東西洋考每月統紀傳》。在此後半個世紀裡,外商和傳教士在中國創辦了近300種報紙,最著名的為1872年在上海創辦的《申報》。“五四”運動爆發,全國各地出現了大量的進步報刊。新中國建立後,新聞事業開始新的歷程,特別是中共十一屆三中全會以後,中國的新聞事業大幅發展,媒體數量大量增加,形成了一個大規模、科學化的新聞宣傳網。 |