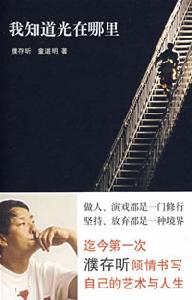

《我知道光在哪裡》

《我知道光在哪裡》出版社:北京十月文藝出版社出版時間:2008-11-1字數:168000版次:1頁數:240印刷時間:2008/11/01開本:16開印次:1紙張:膠版紙ISBN:9787530209950包裝:平裝所屬分類:圖書>>傳記>>娛樂圈/影星/歌星

編輯推薦

做人、演戲都是一門修行,堅持、放棄都是一種境界。

迄今第一次,濮存昕傾情書寫自己的藝術與人生!

內容簡介

老象的眼睛低垂著從車邊走過,四條腿每踏一步我都有震感。我覺得特別美。我知道,老象在離去的時候,就是這樣離開象群慢慢走,最後連遺骸都找不著。還有老子,是騎著青牛出關而逝。最後的告別都應該是這樣的,慢慢歇息——屬於你的會議結束了,屬於你的酒席也散了,該放棄的就放棄。如果我們願意做智者,還是像頭老象那樣在大自然中慢慢走,慢慢地隱去……——濮存昕。

作者簡介

濮存昕,1953年出生於北京。從小受父親,著名演員、導演蘇民的影響,對表演產生濃厚的興趣。1969年作為知識青年赴黑龍江參加生產建設兵團。1977年“文革”結束回到北京,考入空政話劇團。1987年正式調入北京人民藝術劇院至今。

幾十年來濮存昕參演了數十部話劇,塑造了《雷雨》《李白》《哈姆雷特》《茶館》《建築大師》里形色各異的人物形象。曾分別兩度獲得文華獎和梅花獎。他還在《最後的貴族》《清涼寺鐘聲》《魯迅》《英雄無悔》等多部影視劇中擔任主角,並憑藉《一輪明月》《光榮之旅》中的角色獲得電影華表獎以及電視金鷹獎。濮存昕熱心於公益事業,不僅擔當衛生部預防愛滋病宣傳員,也是無償獻血的形象大使。他還設立了濮存昕愛心基金並與社會各界合作,積極地參與各項慈善、公益事業。2008年,濮存昕被分別授予全國五一勞動獎章、北京市五一勞動獎章。

《我知道光在哪裡》

《我知道光在哪裡》書摘

獨白 好漢總提當年“勇”

我兒時的那點事兒

一、內務部街,最初的記憶

有人說,當你發覺自己愛回想往事了,說明你已經老了。愛參加同學聚會了,愛對下代人擺老資格,經常把“我們當年如何如何”掛在嘴邊,或者像我這樣,想出一本自己的書了,就真到了一把年紀。行走匆忙的人生,當你駐足思量:咦,我怎么就走到這了。眼瞧著鏡中的自己:“我當年可不這樣。”

我童年最初的記憶是東單附近的內務部街,打從記事兒起,我家就在那兒。內務部街,顧名思義,是北洋政府的內務部所在,不過,說是街,並不走公車,只是個胡同。這條胡同有著名的北京二中,有時車水馬龍,是因為巴基斯坦大使館在胡同的中間兒。姜文拍電影《陽光燦爛的日子》,裡面的總政五號大院就在胡同東口。我家在胡同西口第一個門,日式的兩層小樓,是我媽媽所在的中國人民銀行宿舍。二樓我家住,樓下還有兩家。那時,我爺爺還健在,他個兒很高、人很清瘦,還留著一撮鬍子。他曾是光緒年間山東大學堂早期畢業生,在北洋軍閥時期出任過江西財政廳長,後來到東北做過兩任賑災縣長,“九一八”日本人來了,他來到北平。1942年辭職,賦閒在家,以變賣字畫為生。爺爺從政期間的記錄一直都很清廉,個人生活中,也從不置房產,意在不給兒女後輩留下不孝孽債。現在我父親的書桌抽屜里還有祖上傳下的一方印章,刻著五個字“清白吏子孫”。看著它,便會想到我爺爺。我們濮家祖上的事兒我知道的不多,但知道有一方玉璽,是皇上賜的。同治年間,我們濮家出了雙榜進士,皇上做表彰,就賜了這方玉璽,後來被我爺爺在1951年抗美援朝時捐給了政府。

內務部街鄰著史家胡同,以抗清民族英雄史可法家的祠堂命名。我上的史家胡同國小就在這座祠堂的遺址上,北京人藝的宿舍院兒也在這條胡同。人藝子弟全在這裡上學。誰的爸爸、媽媽演哪出戲,扮什麼角色,學校老師都門兒清。學校還經常請人藝演員到學校作報告,我父親也是受邀的演員之一。

父親來學校作報告那一次,我大概正上三四年級,是個夏天,正在操場上玩,就看到校長引著我爸走向禮堂。他那時剛剛在廣播電台朗誦過長篇小說《紅岩》,一段時間每天中午十二點半的電台小說連續廣播節目中,都能傳出我父親朗朗的播音。我也是在那會兒知道了江姐、許雲峰這些英雄的名字。學校請他來,自是作革命烈士的主題報告,聽講的都是老師和高年級同學。我在禮堂外,聽到了他在台上講,台下是一片片的掌聲。第二天很多同學問:昨天作報告的是你爸爸嗎?我表面裝得沒什麼,心裡卻樂開了花——作為演員的兒子,那種被關注的榮耀。

對於父親是個演員的記憶,最早緣於他帶我去人藝。20世紀60年代初,各家生活都挺困難,乾什麼都得精打細算。我喜歡跟父親到人藝食堂吃飯,覺得那兒的飯好吃,比家裡的好吃,一頓下來還花不到兩毛錢。去了就有人跟我父親打招呼:你好。喔,這是昕昕,又長高了啊。小時候做孩子的總是免不了被要求有禮貌地叫人,慢慢地就認識了許許多多做演員的叔叔阿姨。再有就是到劇院洗澡。那個年代家裡沒條件,就借父親演出的機會去劇院洗。這當然算走後門,按規定是不許的,但大家抬頭不見低頭見,一點頭也就過去了。後台有個姚大大,人特別好,再平凡的事都認真對待,幹得特別的細心周到,人藝有許多這樣了不起的工作人員。姚大大特別喜歡孩子,看你來了,胡嚕一下你的腦袋,笑呵呵的,我也就進去了。

父親洗完澡就上台,我則賴在後台化妝間玩。後台有許多道具特別好玩兒,尤其是排戰爭戲時,有各種各樣的道具槍。人藝的道具槍可都是真的,只是沒撞針。玩多了,看會了,就特想有一把屬於自己的槍,於是就在學校的犄角旮旯找,找到一塊大小差不多的木頭,硬是摳出一把槍,還用銼刀把彈槽銼出來,手柄那兒再刮出些魚尾紋,還用墨汁刷黑。總之弄得像那么回事兒,挺得意。慢慢地一點點發現,和戲有關的東西實在太神奇了。就說我父親吧,演個八路軍,就會到部隊體驗生活,穿著一身軍裝,沒銜兒沒星地往外走,胡同里的人看了就問:怎么,當兵啦?他回答一句:體驗生活去。就坐上人藝的大車走了,牽走許多羨慕的眼光。

還有一次,父親從劇院回來,帶了一盒油彩給我們化戲妝。先給我弟弟化上一個孫悟空,完全是京劇勾臉那種畫法;給我姐姐化了個花旦;我呢,被化成小生妝。第一次上妝,心裡那叫興奮。趴在二樓窗前,惹得胡同的人都仰臉看。美了一天,直到睡覺前才捨得把妝卸掉。

父親當時有一身西裝,天藍色,還有頂禮帽,出席活動,都是這一身。我們就圍著他左看右看,都說他穿上這身西裝,像電影《紅色娘子軍》中喬裝打扮的洪常青。即使作為孩子旁觀,我也隱隱能感到,父親在劇院是個受尊重的人。他說話大家都會豎耳去聽,即使是在一些親戚聚會的場合,大家也都願意聽他講演戲的事情。

還記得父親曾參與過一次劇本創作。是為支持布拉柴維爾剛果(布)人民革命鬥爭,一個世界革命題材戲。我父親是編劇之一,其他兩位是英若誠、梁秉堃。三個人常在我們家聊劇本,那個沒黑沒白地聊啊,還抽著煙,喝著小酒。我在一旁東串串西跑跑,聽不懂他們在談什麼,但他們那種對戲痴迷、費心琢磨的樣子,印象特別的深。戲排練時,我看了,記住了一些好玩兒的事兒,比如跳非洲舞。那時誰知道非洲舞怎么跳?跳著跳著就有人把腰扭了,或者把胯傷了……

你如果是個演員的孩子,這種樂子真是看也看不完。看《三塊錢國幣》,最有趣兒的是朱旭老師卒瓦花瓶,演一場就碎一個。我坐在台下就想,這么好的花瓶,得碎多少個啊?還有《祖國萬歲》里的大炮那真叫個像,《南方來信》中劉駿阿姨演一個潛伏在南越傀儡軍內部的女兵,穿絲襪筒裙、戴船形帽,燙著頭髮,塗著眼圈。生活中哪見得著這個?就覺得好看,怎么那么好看!還有一些,你不用去看,樂子也會自動灌到你的耳朵眼兒里。有一回,演《智者千慮必有一失》,我父親演男主角,演完戲回家,一進門就哈哈笑個不停。笑什麼呢?原來呂齊叔叔演男爵將軍,到他演戲時,吊桿上一隻燈泡突然碎了,嚇得他一激靈,後半段台詞吭哧半天才接上,惹得台下觀眾一陣笑,甚至到他下次再上場,有些觀眾的笑還沒止住。我父親就是在劇院沒笑夠,回來又跟我媽學,學著學著又開始笑。這就是演員家庭的生活。

戲看多了,自然會模仿。還是看這齣《智者千慮必有一失》引起的,其中有個情節,是王公貴族向小姐求婚,有個單膝跪地的動作。我正上國小四年級,這個年齡正是男孩兒又皮又淘的時候。課間休息,也不知怎么了,就想來那么一下,右手畫倆圈,再往前一伸,就給一個女同學單膝跪下了。同學們一下子譁然了,“臭流氓”“臭流氓”的一通大叫。老實說,這個惡名難受了我好一段時間,我也懊悔,沒有什麼惡劣動機啊,不就有點兒人來瘋嗎?

這就是戲的影響。在你不知不覺中,戲劇這些幻化的東西,已經一點點浸入你的血液與肌體裡了,連同一些感官記憶。你看我現在經常坐在新裝修的人藝化妝室里化妝,但要讓我說起兒時的記憶,我還能說出那時化妝室的感覺,就是一種老化妝品的味道,大概是用食用油調出來的。老年間卸妝用的是香油,香味瀰漫著整個後台,現在的後台早沒這味兒了。

二、兩歲上鏡,曾經被叫做“濮瘸子”

雖然是人藝演員的孩子,演員夢卻不是從小就有的。因為我曾經是個瘸子。兩歲時,我上託兒所,一個小女孩發燒了,大夫拿她當感冒治,結果患的是小兒麻痹症,很快就癱瘓了。一個星期後厄運找上了我,開始的跡象也像感冒,老師就預感不那么簡單,趕緊送醫院檢查是不是小兒麻痹,因為發現及時治療還來得及。那會兒,還沒有普及這種病的疫苗,好在兒童醫院正在研究中西醫結合治療的方法,我算走運,治了四十天,病情算是給控制住了。我還作為成功案例,上了新聞電影製片廠拍的新聞紀錄片,就是我們小時候看電影,故事片上映前加演的那種“新聞簡報”。兩歲就上鏡頭了,是不是這輩子當演員的兆頭?可惜現在膠片找不到了。

沒就此癱瘓下去,但也不算全治好,留下一隻後腳跟著不了地的缺陷。出院時醫生說,等孩子發育發育再做整形手術。所以在幼稚園階段,我是踮著腳走路的。上的是宣外大街西側的人民銀行康樂里幼稚園,一上就是全托,很少能回家,偶爾被劇院叔叔帶出去吃頓飯,我就會特別高興。我對幼稚園記憶不多,只記得有個女老師挺漂亮,她對我很照顧,還老帶著我曬太陽。

一般外號都是國小叫開的,我的外號叫“濮瘸子”。作為劇院孩子,我還不算最慘,有兩個孩子情況不如我,常看到我父親和他們交流情況,表情都很焦慮。我倒沒大人那么憂心,因為心思都在玩上了。當然你說我完全不在意嗎?也不是,比如上體育課,人家就不帶你玩兒啊。我生氣,也傷心,還經常在意念中報復他們。國小三年級時我做了整形手術,拆完線,腳慢慢能放平了。打那以後我就拚命校正自己,走路時儘量把步子走穩,好讓別人看不出來。但一跑還是露餡兒,所以就更刻苦地練那條病腿,讓它變得有勁兒。可以說,在相當長的時間裡,我的注意力就在那條腿上,騎腳踏車也好,跳皮筋也好,還有打籃球、跑步……為了練腿,各種運動都參加。你不讓我加入,我就在邊上等著,總會缺人,逮著機會我就上。跳皮筋也是,男孩子一般不玩兒這個,可女生們歡迎我參加。我個兒高、腿長還軟,“大舉”時別人夠不著,我一蹺腿就夠著了,一叫我就去。總之就是想多參與,因為不行,所以特別想顯自己行,這就是我那時的心態。

我還敢跳房呢!那時我們家小樓伸出一個陽台,陽台下面一邊是樓下李奶奶家住的屋子,另一邊是國小校的後院。一次上學要遲到,我就從陽台上翻到學校平房的屋檐上往下跳,下巴磕到了膝蓋上,差點沒把舌頭咬下來。太懸了,一想都後怕。騎腳踏車也出過好幾檔子事。之所以常騎車還撒野,就是想模仿《平原游擊隊》里的肖飛買藥,想像自己騎三槍牌腳踏車、腰問別著二十響駁殼槍,還戴著禮帽,整個一孤膽英雄。我騎的是媽媽的女車,倒輪閘,閘靈極了,小孩子手小,捏不好手閘,正好倒腳蹬子來剎車,倍兒管用。如此的苦練車技,就是為了和胡同里的孩子比試比試。人騎在腳踏車上,腿瘸看不出來。你腿好,論騎車,你還未必比得過我。剛學會騎車那陣子,癮大,我都騎瘋了,後來還敢手撒把地騎,兜風的範圍也越來越廣,順著原來環行4路汽車線兜一圈北京城都沒問題!這樣瘋騎出事也就難免,有一次因為騎得太猛,人和車追尾,撞到卡車拉的腳手架上,險些送命。回來也不敢跟家裡人說,暗自胸口疼了好幾天。

這都是小時候的淘氣事兒。也虧著淘,自卑心反而沒那么強烈,即使體育課跑接力賽,人家不要我參加,恨得我牙根痒痒,可睡一覺,又沒心沒肺地玩開了。

三、第一次,以角色的名義念念有詞。“文革”來了

畢竟是演員的孩子,在學校里,各種小節目的演出機會還是有,被推舉到台上,背個革命詩詞之類也是常有的事兒。再比如藝術院校招生之類,也自然先被想到。有一年音樂學院附中招生,分攤給我們學校一個名額,老師說:“你去考吧。”姐姐就帶著我,坐著7路車去中央音樂學院。考試要考節奏、考樂器,問我會什麼,我說就會唱歌。人家現場給了四句歌詞,當場得學會唱,結果沒考上。

不過,學校還是把我當做文藝骨幹。有一年年底,班主任曹老師讓我幫助發放小獎品,把我扮成了聖誕老人,穿上她的紅大衣,用棉花粘上鬍子眉毛。這是我記憶中第一次有裝扮的表演,第一次以角色的名義念念有詞。

因為我的腿病,我能覺出父母對我有歉疚之心。看我當演員似乎無望,父親希望我能掌握些其他的藝術特長。我父親是國立藝專學中國畫出身,後來到學生劇團參加了革命,才演上話劇的,但是畫畫仍是他的終生愛好。他去探望自己老師時,會帶著我去。為了讓我學畫,父親還請了專門的老師。心裡有希冀,就會給我創造條件,但並不像現在有的家長那樣,漠視孩子的好惡,按照自己意願,逼著孩子一條道走到黑。只要我喜歡什麼,父親看出點苗頭,就幫著我找老師。我學打快板,就是他領我去劇院,跟著李光復老師學會的。我現在演戲總是自己化妝,也跟小時候喜歡繪畫分不開。只不過這些,在小孩子階段,都是有一搭無一搭的。

1966年“文革”,正好是我國小六年級,沒考試就畢業了,畢業後晃蕩了一年多,也加入了紅衛兵組織。大串聯的後期常參加北京火車站清理外地人的行動。幾天不著家,樂得自在。第一次晃蕩了幾天之後,半夜回家,擔心父母發火,沒想到我爸開了床頭燈問明原由,只說了一句:“沒關係,經風雨見世面。”就把我放過了。懸著的心一落下,我倒頭就睡著了。還有一次在北京火車站遣送一個藏族宣傳隊,我們幾個紅衛兵孩子,哪抵得過人家人高馬大,一被推搡就後退好幾步,根本不是個兒。但這樣的生活新鮮啊,後來有一陣子還住到景山公園裡的北京少年宮。我參加的組織叫首都紅衛兵第三司令部紅色造反團115師戰鬥隊,這番號可是林彪大戰平型關的隊伍啊,想想就特別來勁。加上我們的紅衛兵袖標做得很寬,紅色綢面,黑或白綢的里子,戴起來特威風,人就怎么張狂怎么來。一夥年輕人常幾十輛腳踏車前行,根本不管路口紅綠燈是紅是綠,高呼著打倒誰誰誰就衝過去了。想想也夠無法無天的。

後來紅衛兵的熱乎勁兒過去了,就有些閒得發慌。父親看我沒事兒,就到劇院給我借小說看。我看書的速度非常快,完全是憑興趣速讀,隔十天讀完一堆再換回一堆。小說也讀,科幻也讀,也看了好多俄羅斯文學作品。這對我後來的人生影響不小。

我父親是人藝的黨委委員,那時被劃到黑黨委走資派。和曹禺他們一塊都被隔離著不能回家,但每日的飯由我爸爸騎腳踏車到人藝飯堂打上,送到史家胡同的“牛棚”去。

有一次,父親趁著送飯回了趟家,一進門就挨個跟家裡人握手:我媽、我姐還有我。我姐就不跟他握,意思是要劃清界限。我父親本來火就沒處發,氣得一巴掌打過去。可我姐也委屈啊,本來紅衛兵當得好好的,我爸的走資派身份傳到學校里,就被紅衛兵組織開除了,她能高興嗎?我爸這一打,我姐就往外跑,這下我家就亂了套。我媽說,哎喲嗬,這是幹嗎呀。趕緊追出去。我們找了老半天,才把她從同學家裡勸回來。我想我爸心裡也肯定不是滋味兒。