《城子崖》

《城子崖》《城子崖》

中國考古報告集

這是<中國考古報告集>第一種,又是中國考古學家在中國國家的學術機關中發布其有預計的發掘未經前人手之遺址之第一次。

我以為這是值得紀念的事情。發掘本書所關之遺址城子崖,本不是在中國作近代考古之第一次。

然而這次卻有它的嶄新的品德。

例如,廣博的尋求彩色遺址之分布,是先於本書的工作十餘年的,而其引導者是外國人。

本所之發掘殷墟也有六年之久了,而殷墟是自然出現,前人也曾大注意過的。在此兩點上,本書內含之不同於以前的工作之處.頗是有意解的,待我大略說來。

一個人思想的路途,總受其環境之影響,而其成績正是靠其特有之憑藉。

作者梁思永

梁思永(1904年—1954年)中國第一位考古專門學家、中國科學院院士,梁啓超次子。

原籍廣東新會,1904年出生於澳門(一說出生於上海),但其童年也是在日本度過的。

梁思永-生平

《城子崖》

《城子崖》梁思永1904年生於澳門,曾在日本念國小,回國後進入清華學校留美班,隨後赴美國哈佛大學研究院攻讀考古學及人類學。留學期間,梁思永參加了印第安人遺址的發掘。1927年初,他寫信給父親,表示想回國實習並蒐集一些中國田野考古資料,作畢業論文。

主持編寫的《城子崖》 ,約12萬字,全面報導1930~1931年兩次發掘城子崖遺址的資料及研究成果,於1934年出版,是中國第一部田野考古報告集。所著論文,收入《梁思永考古論文集》。

內容簡介

序言

請看西洋人治中國史,最注意的是漢籍中的中外關係,經幾部成經典的旅行記,其所發明者也多在這些“半漢”的事情上。我們承認這些工作之大重要性,我們深信這些工作成就之後,中國史的視影要改動的。

不過同時我們也覺得中國史之重要問題更有些“全漢”的.而這些問題更大更多,更是建造中國史學知識之骨架。中國學人於在這些問題上啟發,而把這些問題推闡出巨重的結果來,又是中國學人用其憑藉較易於辦到的。即以考古學而論,在中國追求於中央及西方亞細亞彩色陶器有親屬關係之中國彩色陶器之分布,誠然是一件絕重大的考古工作然中國史前及史原時代之考古,不只是這么一個重大問題,若以這個問題為第一重心,則仿佛覺得先秦二三千年間中土文化之步步進展,只是西方亞洲文化之波浪所及,此土自身若不成一個分子。

我們現在所有的知識,已使我們堅信事實並不是如此的。又如近年時行討論的斯其太形象,有的歐洲學人在未斷定此項物品出現於中國土地之年歲之前,先預斷其流傳方向是自西向東的。我不是說這個斷定事實上錯誤,我只是說這個斷定尚無事實為之證明。總而言之,西洋人作中國考古學,猶之乎他們作中國史學之一般,總是多注重在外緣的關係,每忽略於內層的綱領,這也是環境與憑藉使然。我們以為中國考古學如大成就,決不能僅憑一個路線的工作,也決不能但以外來物品為建設此土考古年代學之基礎,因為中國的史前、史原文化本不是一面的,而是多面互相混合反映以成立在這個文化的富土上的。

憑藉現有的文籍及器物知識,我們不能自禁的假定海邊及其鄰近地域有一種固有文化,這文化正是組成周秦時代中國文化之一大分子。於是想,沿渤海黃海省份當在考古學上有重要的地位,於是有平陵臨淄的調查(近年又有沿山東海岸的調查),於是有城子崖的發掘。這個發掘之動機,第一是想在彩陶區域以外作一試驗,第二是想看看中國古代文化之海濱性,第三是想探比殷墟——有絕對年代知識的遺蹟——更早的東方遺址。如此的一線思想,是易於在中國學人心中發出的,如此的一個步驟,是有組織的設計,不是憑自然出土或文書知識牽之流轉的。所以我才敢說,這一部書,在這個“空前”的立點上,即上文所說,中國考古學家在中國國家學術機關發布其有預計之發掘未經前人手之遺址之第一次,頗有深切的意解,雖不敢以創新紀元自負,然後來此學之發展,或當承認此一工作為崑崙山下一個長源。

這書中所含的發掘工作不是一氣做成的,其中領率及參加之人員前後頗有改易,這是當時的情景所致,不得不然的。因此在整理編輯上更有許多困難。參加這個工作者之細心與辛苦,如我這親見的人最便於佩服。努力使此報告最簡而又最細,求其合於近代考古學報告之要求,只有我們不惜一切氣力的編輯者能做到的。這樣的草創中求盡美盡善的精神,必為讀

此書及作此學者所欣悅。此書之貢獻在此書之全身上,我不須提出來說。我只在此地舉出泛泛的兩點來,祈讀者注意。

第一,此一發掘地,就自身說不是一個單性的物體,例如墓葬區,而是一個複合系,其中所含,自建築以至日用品,自兵器以至文字,而且文化層又不是一個。

如此的一個複合系,加以中國古代建築材料之易於泯滅,在發掘及整理上本有極大的困難。再就外連上說,此一工作之所得物,許多件與其他地域出品有關聯。即如版築與“夯土”,我們的考古學者到此地始認清楚的,這是識認殷墟建築之最大助力。又如“黑陶”,顯是一個文化系之代表物,此地初見此物,已使工作者喜悅而長思;後來他地之繼續發現,及其殷墟後崗上之層次,更覺此物關係之重要。如此等等。頗夠證明此工作雖非大舉,而此工作之對象,是一件極其複雜的東西。

能使這複雜的事物不致亂了頭緒,或摸不著頭緒,能將每件的重要性不忽略,而不過分表彰,說來容易做到難,讀者可在這一點上評判這一部書的成就。約而言之,這是一個千年大樹的橫切面,又是一個多數脈絡的交會所,處置此等複雜頭緒之手段與其記錄之方法,讀者當不忽略去。

第二,“過猶不及”的教訓,在就實物作推論時,尤當記著。把設定當作證明,把構想當作設定,把遠若無幹的事變作近若有關,把事實惟允許決定的事付之聚訟,都不足以增進新知識,即不足以促成所關學科之進展。即如本書所論遺址之為譚國故墟,就文籍遺傳看來,十成中有九成可信了,若從此時一般作史學的風氣,就要直名之為“譚墟”了。然而本書作者知道只是經籍遺傳之說,所發掘者,並無一物確證其為譚邑,與殷墟之為殷墟有多量實物證明者不同,並且見到此地之地層有上下,不便混為一名,所以作者“多聞闕疑,慎言其餘”,集合此類文集中材料為附錄,本文中轉不涉及。此雖是一個節目,然也是表顯全部風氣的。莊子說:“是若果是也,則是之異乎不是也,亦無辯;然若果然也,則然之異乎不然也,亦無辯。”此文中一切無辯.寫近代考古學的報告本當如此的。

談到這一個發掘工作所獲取.本書之眾位作者或不免“求仁得仁”之喜。到山東去做考古發掘,本是假定山東一帶當有不同於陝甘及河南西部之文化系,已而發現很別致的黑陶,眾多之情形使工作者不能不設定黑陶為一種文化系之代表,其作用一如彩陶之在黃河上游。到殷墟以東做考古發掘,本是想看看殷代文化系之向東分配情形,已而在城子崖發現甚多物件,足與殷墟出土品比較連貫。先在城子崖做考古發掘,本是想藉此地為發掘臨淄琅琊及其他海濱地帶之初步嘗試,已而此一發掘所得者,使我們遵循海濱工作之興趣更熾盛。科學的工作不是獨立的,一工作之影響所及,要待他工作出來,然後可以認定。盼望這個工作堪為史前考古時代之一基石,在中國考古知識之徵服上,建一形勝的要塞,替近海地方的考古學作一個前驅。

我與這件工作之關係,半在內而半在外。雖然我十多年來一直夢想中國東方必有異於西方之古代文化系,而向山東去考古,也多少因為我是山東人,才作了“鄉導”。究竟在此書的科學貢獻上,沒有一件可以掠人之美者。我本沒有寫一篇序的資格,而同人強我使寫,固辭不獲,且把讀此一書之校樣時所得之印象寫下。

有時說得像不甚謙抑,這正因為本不是說我自己的功勞。

仰望(城子崖)

本書是中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室在職科研人員2005年撰寫的關於夏商周三代考古研究的論文集,分別從考古學理論概念及綜合研究,三代文化、都邑、墓葬和器物研究以及甲骨文、金文研究等方面進行闡述和分析論證,並對學術熱點“夏商周文化界標”展開專門討論。本書適用於文物考古和文化歷史研究者及愛好者參考閱讀。

後記(杜金鵬)

作為中國社會科學院重點學科,夏商周考古學科建設舉措之一是編輯出版以中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室科研人員為主體作者的夏商周考古研究讀物《三代考古》。

2004年《三代考古》已經出版了第一輯,現在第二輯就要付印了。 本輯文稿皆是我所同仁在2005年提交的新作,其中不乏優秀文章。尤其可喜的是,不少年輕同仁寫出了較有水平的論文,展示了他們在各自研究領域辛勤耕耘的成果,也使我們看到了一個勤奮、向上、團結、有力的科研集體。梯隊結構更加穩固,科研水平普遍提升,為此筆者頗感欣慰,甚至竊喜!祝願這個充滿朝氣、富有戰鬥力的集體,蒸蒸日上,捷報頻傳!《三代考古》第一輯出版後,我室劉一曼先生退休了,在職科研人員從此全屬“文革”以後投身考古的了。我們曾經仰仗和得益於“文革”前入行的老先生們,在他們開拓的園地里,不會出現荒蕪,定能滿園花香!這是我們的決心,這是我們的承諾,也是我們對老先生們的報答。祝願先生們健康、幸福!

譚國故城——城子崖

我處心多年,尋覓著先祖的來龍去脈,試圖探索譚氏5000年深邃之根基,以昭烈祖浩蕩之德業,述先澤傳世之源遠,續苗裔綿長之嗣序……。

龍山城子崖遺址 龍山城子崖遺址 龍山城子崖遺址

龍山城子崖遺址 龍山城子崖遺址 龍山城子崖遺址 從泉城濟南出發,汽車沿著濟青公路東行四十分鐘,進入龍山古鎮。

越過龍山,順著濟青公路放眼望去,眼前是一片高出地面三到五米的台地,其外觀狀如城坦,原來這就是2600多年前的古譚國故城——城子崖。

歷史記載

據《姓纂》和《姓譜》記載:“譚子國在濟州平陵縣西南二里。”這是指譚國都城所在。古譚國位今山東省中部,南倚泰山山地北緣,北臨黃河(古濟水)南岸,隔河與濟陽相望,西至長清縣西黃河右岸的廣里,東至長白山與鄒平,臨淄為界。周代的譚國四鄰:東為齊國,南為魯國,西為衛國,西南為遂國,北隔清河(今黃河)為燕國。譚國“蓋青濟之喉襟,登泰萊之要衝”。前控群山,蜿蜒其南界為屏障;後攬河澤,北扼滔滔黃河之天險,素為戰略要地。

考古考證

據我國著名考古學家董作賓先生考證:“城子崖,即古譚國之城,譚建國在殷之末葉。”

徐北文著《平陵城上雨絲絲》認為,城子崖到了商代,即建立了國家——譚,並由原始社會的居民點發展成為一座城堡,修築了城池。顧東高著《春秋大事表列國爵姓及存滅表》和《城子崖考察報告》均認為譚之立國是在商代。

譚國古城,古史記載繁多。《春秋.莊公十一年》杜預註:“譚在濟南平陵縣西南。”今城子崖在平陵西南兩公里處。《齊乘》:“東平陵在濟南東七十五里。春秋譚國,齊桓滅之。古城在西南,龍山鎮相對。”今城子崖隔武源河與龍山鎮相對。《水經注.濟水》:“關蘆水來源馬耳山,北經博亭城西,西北流,至平陵城與武源水匯合,水出譚城南平澤中,世謂之武源泉。北經譚城東,俗謂之有布城也。又北經東平陵縣故城西,故陵城也,後乃加平,譚國也。”武源水從發源至入巨合水,流經不過十餘里,而濱河古遺址平陵,巨合皆在其北,南則僅有城子崖,可見是譚城非城子崖莫屬。這些記載說明譚城位於武源水與關蘆水之間平陵城西南,隔關蘆水與龍山鎮相對。現武源水已乾涸,河道已整平,但從附近整體地貌上看,仍然依稀可辨原河道走向。譚國故城遺址,宛若城垣,斷垣殘壁至今矗立在沃野平疇上。

《城子崖》

《城子崖》 譚國故城的具體位置,不僅見載於官方的大量典籍、方誌,也見載於民間收藏的各地《譚氏族譜》之中。

城子崖是一處高出平地三至五米的長方形台地,其外觀狀如城垣。故村民呼之曰“城子崖”。城子崖位於龍山鎮東略北,西倚今小青河支流巨野河,南距膠濟鐵路平陵城站0.5公里,東北距平陵古城3.5公里,北距商代譚國的早期都城0.5公里,舊濟青公路東西穿過遺址。系武源河畔一隆起的台地。

古譚城是1928年中國著名考古學家吳金鼎先生首次發現。1930年至1931年中央研究院歷史語言研究所首次進行發掘,揭露面積15.600平方米,整個遺址南北長530米,東西寬430米,牆基寬12.113米,總面積22,36萬平方米。文化堆積一般為4米左右。1989年至1991年又再次進行發掘,遺址分為上下兩層,下層薄沙之上有一層黃土,黃土上層為一米左右的文化層,即為周代譚國故城遺存,史稱灰陶文化。出土的豆鬲等灰陶器物,是典型的譚國文化代表。下層文化堆積,厚3米左右,為首次發現的以磨光黑陶為顯著特徵的新時器時代遺存,她代表了龍山文化時期的先進生產力水平。初稱為黑陶文化,距今約4000年左右。在遺址周圍還發現了龍山、岳石、譚國三個歷史時期長方形版築夯土城牆疊壓的遺蹟,即龍山文化城(新器時代)、岳石文化城(夏代),譚文化城(商周時期)。

春秋時期譚國都城的內城址。城始建於龍山文化的早期,距今約4500年左右。經歷了龍山時代全過程,並不間斷地進入了夏代。在長期使用過程中,城牆的修茸不斷進行,後修的城牆或疊壓在早期的城牆之上,或緊貼在早期城牆的內外兩側修築,最早築的城牆在遺址的最西部,牆基寬約10米,現殘高約3米。後經歷年修築,夯層逐漸規整,其上圓形的弧底夯窩至今仍歷歷可辨。形象地反映了龍山時代築城技術漸進發展提高的具體過程。

譚國故城豐富的文化堆積,說明了當時城內已集居了相當可觀的人口,從文化堆積的普遍性來看,幾乎不存在空白區,並且一些房屋緊挨城牆建造,有的就建在早期的城牆之上,這說明當時在城內居住的人口已十分擁擠。目前國內學者多認為龍山時代居民數量為5000至10000人。到了譚國時期人口發展已不少於15000人。從遺址的文化遺存的面積看,足可領略龍山文化的博大精深和動人風采。遺址中出土的文物,種類之多,數量之大,構思之精巧,藝術造詣之深,皆為世人所稱道。當時的譚城處於大周王朝通往東方各國的周道上,可見在遙遠的古代,這裡曾放射出燦爛的中華文明之光。譚國都城前後使用達數千年之久,是我國第一座時跨龍山、夏代至春秋使用時間最久的早期城市,也是迄今發現的中國唯一的始於夏代的城市。考古界還發現,以譚國都城城子崖為中心的夏代古城散布於周圍多達30餘處,其中8萬平方米以上的就有八處,這些都是譚氏的肇祖伯益執政時期的所在。至西周時期,譚國地域內共發現古遺址近百處,其中如巡檢遺址、七郎院遺址,東澗溪遺址、候家遺址、馬安遺址、西鵝莊遺址等文化遺存,可謂豐富至極。這些無疑對研究山東龍山文化、龍山時代城市的起源、夷商關係、譚國歷史等史學理論課題都具有十分重要的意義。

譚國作為一個獨立的文明古國

譚國作為一個獨立的文明古國,自伯益皇覃氏始,歷唐虞以迨夏商,自周初再分封於譚後,又歷三百八十餘年,歷史延續時間較長。燦爛的譚國文化是譚子的祖先和後裔在悠久的歷史長河中創造的物質文明、精神文明的結晶。在中國傳統文化的艱難跋涉中生存、延續、豐富、發展著的譚國文化象波瀾壯闊的千里黃河奔騰不息。譚文化是東夷文化淵源主幹的延續,是齊魯文化的重要發祥地之一。譚文化豐富、充實了龍山文化的寶庫,使之似噴發不息的源頭,注入了中國文化的歷史長河,譚文化是中國文化的一個重要組成部分,可謂歷史悠久,源遠流長,而又獨具丰姿卓立不群。

《城子崖》

《城子崖》譚國故城城子崖遺址

在譚國故城城子崖遺址,井的發現印證了古史傳說中“伯益作井”的記載。伯益——中國正宗譚氏的肇祖。據《史記》、《左傳》、《竹書記年》、《國語》等史書記載,“舜耕歷山,伯益與之為友。”因其輔佐大禹治水有功,而被舜封為掌管治理山澤的虞官。他於是開山劈澤,造福於民,深得民心。舜又賜他姚娌女與之為妻。後來舜將帝位禪讓與禹,禹到晚年又授政於伯益,而伯益讓啟。伯益生活的時代是龍山文化時代晚期,井的發現,證明古史所記不誤,井的發明與使用,是譚國先民在改造自然鬥爭中所取得的重大成果之一。並從某種程度上,直接改變了人類的生存、生活方式,她使人類對大自然的認識又上升到一個新的層次,為人類自身的發展開闢出一條通往自由王國的坦途。井的發明與利用,與早期城市的發展密切相關,她使進入高度密集聚居區的譚國先民們,無須奔波於河流之濱,可方便地獲得生產和生活用水,並使對農田的灌溉成為可能。可以想見,譚國故城當年的繁榮,與井的發明和推廣有著極大的關係。當年譚國都城南為群泉平澤,東西兩邊緊臨流水不竭的河流,卻仍然普遍用井,也正說明了譚國故城人口的高度密集,生產的日益擴大和經濟繁榮,更說明譚城是一座頗具規模的早期城市。從而使譚國故城的早期文明之花,綻放得更加鮮艷絢麗多彩。

譚國文化--城子崖

譚文化的另一突出代表是早期出土的青銅器物,《父已鹵》、《父已爵》、《覃父已》、《亞中覃父乙》、《共覃父乙》等青銅器,標明了器物生產者和所有者的族氏。銘文族徽顯示,覃是皇覃氏家族的徽識,這充分表明均系古譚國之器,而商代業已存在。近年,在四川都江郾流域的彭州竹瓦街,出土了一大批窖藏青銅器,其中《覃父癸》、《牧正父已》這兩行銘文,與當時的譚國青銅器銘文完全一致,據研究與殷末周初的青銅器時代相同,入藏時間當在譚國中期,這可能是譚國經濟文化與巴蜀古國直接交流的結晶表現。也可能是通過西周轉口而至。這些情況證明,早在殷商時代,四川盆地與中原和東方的古譚國就已有了較多的經濟、文化交流與合作,否則重達幾十公斤的青銅器,就不能在殷周時期由譚國傳入四川以至與四川本地器物一同窖藏。皇覃氏氏族銘文族徽不僅對研究商周時代“譚”族的發展和變遷有一定學術價值,而且也表明了到了譚國中期青銅器物在其工藝上已推向了更高的發展階段。這些數量可觀的質地精美的譚國遺物,重現了塵封三千年之久的古譚國的燦爛文明。譚國遺址,內涵豐富、延續時間較長,譚城周圍20餘公里的範圍內,遠近不同地分布著十幾個大大小小的同時代遺址。他們如燦爛的群星映托著譚國都城。這更說明譚國時期,已形成了由中心城市和鄉邑、村落分級構成的政治地理結構和譚國政權的嚴密而完整的組織管理體系。從而使譚子所建立的國家存在近六百年之久。

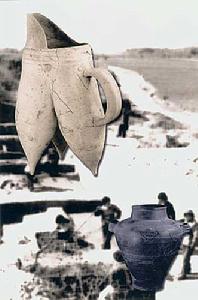

從譚城文化堆積看,下層為以磨光黑陶為主要特徵的文化遺存早在4500多年前就已存在,至夏代得到了進一步發展。到商期譚國建立後,這種發展又開始進入頂峰。這些出土的陶器火候較高,胎質堅實,多採用輪制,器形規整,器壁均勻。多為光潔發亮的磨光黑陶和灰黑陶,也有灰陶、紅陶和少量白陶,器表多素麵。常見紋飾有弦紋、劃紋、堆紋,鏤孔和鉚釘紋,有少量蘭紋、方格紋和繩紋。主要器類有鼎、 杯、罐、盆、 、三足盤和各種器皿。流行三足器和圈足器,以粗頸沖天流袋足 、三足盤、高柄豆、鳥首形足的鼎、肥袋足 、單耳和雙耳黑陶杯最富代表性。其中漆黑光亮、胎薄如蛋殼的黑陶高柄杯,工藝高超,為世人矚目。陶胎最薄處僅有0.2豪米,緻密堅硬光亮,敲之作金屬聲,以其“薄如紙、硬如瓷,聲如磬,堅如漆”,令人嘆為觀止。又以其輪廓之秀雅,製作之精妙,大大超出人們的想像。譚國故城出土的龍山時代的陶器,造型精美,氣勢恢宏,這說明譚國故城早在龍山時代就集中了一批具有高超技術水平的制陶匠人。同時也反映出譚國故城具有超過一般的綜合工藝技術基礎,從而成為海岱地區龍山時代的一個手工業技術中心。

譚國故城——城子崖遺址是由中國學者首次發掘的第一處新石器漢代的遺址

譚國故城——城子崖遺址是由中國學者首次發現和發掘的第一處新石器社會至漢代的遺址。城子崖遺址的發掘,把歷史推溯到了一個久遠的年代,極大地拓展了人們的視野,重現了譚氏先人創造的幾被湮沒的輝煌與壯麗。對中國新石器時代的研究和中國考古學的發展具有重大的推動作用。

1961年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

《城子崖》

《城子崖》立“城子崖遺址”碑碣一塊。1982年又立碑碣四塊。

城子崖歷史博物館

據同前往的章丘市博物館館長寧陽堂先生介紹,1994年山東省濟南市人民政府和章丘市人民政府投資600萬元,在譚國故城址建起了城子崖遺址博物館。該館系由中國著名古建築專家楊鴻勛教授精心設計,外土內洋,獨具匠心。主體建築面積達4000多平方米。該館座落在城子崖遺址的東北角,外形似譚國先民崇拜的圖騰鳳鳥。遠遠望去,又如同2700多年前的古譚城再度呈現在人們的眼前,即讓雄渾蒼茫的歷史風貌引發今人憑弔古人的幽情,又足可領略龍山文化的博大精深和動人風彩。

走進館內,第一展廳首先映入眼帘的是一幅反映“龍山人”生產生活的巨型畫面,腰系獸皮,赤裸著上身的譚國“先民們”從蠻荒的遠古走來,矯健有力的身軀牽引著古老的犁鏵,唱著《大東》,經歷了一次又一次滄海桑田的洗禮,耕耘出優久燦爛的龍山文化,體味著5000年的龍山之魂。燒制黑陶的縷縷青煙,足以使現代人品味出人類為了生存和發展而同大自然博斗的艱辛。三千年如斯,五千年如斯,在譚國故城城子崖這方聖土之上,永遠不變的是黃河的子孫黃河的臉。

第二展廳是一個半圓型的展廳,廳內陳列著從城子崖遺址山土的文物及照片。“黑如漆,亮如鏡,薄如紙,硬如殼,掂之飄忽若無,敲之錚錚有聲”的黑陶文化尤為矚目。其種類之多,數量之大,構思之精巧,藝術造詣之深皆為世人所稱道。

“第一期城子崖發掘的展廚”中,首先映入眼帘的是:第一期發掘時的現場照片和城子崖遺址發現者——我國著名考古學家吳金鼎先生的巨幅照片,以及由吳先生撰寫的我國第一部考古專集《城子崖》影印本。1928年7月31日,吳先生第三次到城子崖時,掘獲了一些黑陶碎片,就是這些小小碎片,震撼了國人,震撼了世界,證明了中國五千年文明史的燦爛輝煌。

在二期城子崖發掘“廚窗前,展現在人們面前的是:1989—1991年內發掘的龍山、岳石、譚國三個時期的城牆順次疊壓的層位關係圖。下層是建於4500多年前的龍山文化城,這是目前在黃河流域發現的最大的龍山文化城址。發現了龍山文化城的南北城門,兩門之間有道路連線。龍山文化的年代在公元前2600年—2000年左右,上承大汶口文化,下啟夏代這一文化體系,經歷了漫長的歷史發展歲月,獨立地由氏族社會發展到階級社會並開始進入了國家。

中層屬岳石文化層,即夏代城。這是目前國內發現的第一座有夯築城坦的夏代城址。而且是由龍山文化時代直接延續到夏代。層次間沒有間歇。岳石文化的年代在公元前1900—1500年之間。它在時間上晚於龍山文化時代,早於商代。而與我國歷史第一個王朝——夏朝相當。這正是譚氏的肇祖伯益皇覃氏的封地的印證。

上層屬春秋時代的譚國都城。這種情形清楚地表明,城子崖遺址是龍山時代、夏代和譚國三個時期的古城堆積,而上限城的重建為西周晚期,下限在春秋末年,至戰國廢棄。代之而起的是譚國都城東北兩公里的平陵城(商周時期的譚國皇家園林)。可見譚城在西周晚期進行的是最後一次大的修建。

城子崖前後使用達千年之久,是我國第一座時垮龍山——夏代——春秋時代譚國的早期城市,也是迄今發現的中國唯一始於夏代的城市。它對於研究龍山時代城市的起源,東夷和夏、商關係等史學與理論課題提供了重要的依據。

第三展廳,展現的是夏、商、譚至兩漢、不同時期的出土文物,放眼望去,異彩紛呈,從這裡你可聽到4000年前萬人築城的遠古之聲,也可以想見春秋時期,譚城保衛戰的刀光劍影。齊以後的東平陵城,起於春秋譚國繁榮於漢代。平陵古城址位今龍山鎮閆家村北,南窪村西南。東西南北各長1900米,總面積為361萬平方米。城牆至今殘存。在城南部發現有房基,冶鐵遺址,耐火材料炭灰,紅燒土、鐵渣、鐵石。城北有大面積磚鋪地面及房基,是當時宮殿廢墟。這座譚國時期的皇家園林到齊國陵城延續到西漢的東平陵到濟南古郡的府城內陳列著劍、戟、刀、矛等古代兵器,以及鏽蝕班班的錛、斧、犁、鏟等生產工具。而一些帶有花紋的磚瓦等都足以描繪出當時城內建築的豪華,體現了勞動人民的智慧和歷史的輝煌。

第四展廳,呈現給人們的是現代龍山鎮中國龍山黑陶廠、中國黑陶研究所精心設計生產的現代、仿古、古今結合的三大系列、160多個品種的黑陶工藝品。這些造型各異,栩栩如生的仿古黑陶無不令人叫絕,幾乎可以達到以假亂真的地步。可以想見,譚文化時代,優越的自然條件、厚實的文化積澱,富足的物質基礎,安定的社會環境以及這種特定歷史條件所造就的譚人發達的思維能力和聰明才智,才能生產出這無一論比的物質結晶。

譚國故地諸多文化遺存,標明了譚國文化的歷史發展軌跡,成為今人後世“資治、教化、存史”不容忽視的珍品。

譚國故城——城子崖,如今這裡已被列為山東省愛國主義教育基地、城子崖這顆中國古代的東方明珠,越過了輝煌的遠古歷史,正繼往開來,向著充滿希望的明天邁進。

譚 氏 宗 祠

離開城子崖歷史博物館,西行一里之遙,便是建設中的龍山譚氏宗祠。

宗祠位於古譚國故城西側的武源河沖。南鄰濟青公路,距龍山村200餘米。距濟青鐵路2公里。這座宗祠是由我國著名古建築專家楊鴻勛教授精心設計的。占地面積8000平方米,建築面積3500平方米。總體設計為仿西周幫君宗廟建築。主殿建築輪廊南北長57.37米,東西寬40.32米,面積為2316米,主殿檐高6米,其餘配殿檐高4米。正中大殿供奉譚氏始祖譚子和譚氏西宗之祖譚伯,東宗之祖譚拾子之神位,供海內外800萬譚子後裔祭拜,兩旁配殿為譚氏歷代先賢為中華民族的發展,社會進步,做出卓越成就的事跡展覽。後面為宗祠管理人員住處及接待海內外前來尋根問祖的譚氏宗親略事休息的地方。

宗祠設計為砼帶形基礎,砼圓柱支承五大檁木制屋架,方椽木望板,做三油三氈防水層,上瓦一仰一筒小青瓦。木製古式門窗。殿內隱蔽式水電配套設施。牆體採用370磚,內抹白灰,刷塗料。外牆水泥抹光,刷介仿古大青磚。祠前距濟青公路60米開闊地,用於附屬建築和綠化。圍牆外建5米寬綠化帶。

這座宗祠,總造價360萬元,資金分別由龍山鎮政府,香港譚氏宗親會和海內外譚氏宗親、仁人志士捐助。

龍山譚氏宗祠是以香港譚氏宗親會主席譚福添先生為代表的海內外譚氏宗賢,倡導提出的在古譚國故地建立譚氏宗祠的構想,並得到了時任章丘市龍山鎮黨委書記的閔祥平先生的大力支持,經多方奔走呼號,得以實施。譚氏宗祠是規劃投資一億元建設的中國龍山文化城,城子崖歷史博物館等七項建築之一。這是一組集現代科技與田園風光融為一體的大型仿古建築群體,它的建設,將重新放射出中華民族5000年的古代文明之光。

譚氏宗祠,是譚子後裔在古譚國故城遺址上築起的第一座祠堂。是為了滿足海內外譚氏宗親尋根溯源,收族敬宗,慎宗追遠的願望,表達對先人的至誠。也是為增進海內外文化交流,促進祖國和平統一,繁榮昌盛做出的貢獻。宗祠的建立,功在當代,名垂千秋。

早在一九九四年,龍山鎮黨委即確立了發展龍山的“文化帶動戰略”,在譚國故城遺址的東北角,建立了城子崖遺址博物館。九月二十三日,濟南市首屆國際經貿洽淡會,暨龍山文化藝術節於龍山鎮開幕,城子遺址博物館,同時落成開館。香港譚氏宗親會主席譚福添先生參加了慶典。九月二十五日,譚氏宗祠奠基儀式在城子崖遺址博物館隆重舉行,香港譚氏宗親會主席譚福添如約而至,章丘市市長孟憲傑,市委副書記金增厚、副市長劉慶勝、市政協副主席李維聖及有關部門和龍山鎮的黨政領導、龍山旅遊開發公司及施工單位等參加了奠基議式。儀式後到建設祠處為宗祠奠基。

龍山譚氏宗祠庭院圍牆,正殿、配殿房基等一期工程均已完成。由於資金不足,暫時停建。只要資金到位,一年之內即可竣工。落成慶典將邀請地方領導,新聞媒體和海內外譚氏名人以及對宗祠建設做出卓越貢獻的社會各界的譚氏宗親參加。慶典後舉行祭拜儀式。到那時,必將是“武源獻瑞,萬派朝宗說一脈;龍山有靈,傳神寫意話同根”。譚氏先賢,一定會護佑我們成功!

尋 根 溯 祖

出自嬴姓。以國為姓。見於《世本》,西漢《急救章》列為漢代常見姓氏之一。《中國人名大辭典》說:“周有譚國,齊桓公滅之,譚子奔莒,子孫以國為氏”。《姓譜》、《中華姓氏尋根》說:譚,源出於贏姓,周代有譚國,為伯益後代的封國,公元前684年,被齊國滅掉,譚君逃往茗國,以國名作為姓氏,就是譚氏。《新百家姓》說:譚姓正宗源出於贏性,是以國命名的姓氏,周代有譚國(在山東章丘市西)。是伯益後代的封國,公元前684年為齊國所滅,國人逃至莒國,他們便以原國名譚為姓,稱譚氏。望族在弘農郡。(譚贏姓說,最為普遍,已為古史和民間譚氏家譜所佐證。)

2.出自姒姓。《百家姓辭典》引用明代蘇平仲所作《譚氏家譜序》記載:“譚本姒姓,子爵,其分土在今濟南歷城之間,實齊之附庸也,入春秋三十九年,周莊王之十四年、魯莊公之十年,見滅於齊桓公,而譚子奔莒,譚自為齊所滅,子孫遂以國為氏焉。”若按此說,譚氏家族的祖先本是上古聖君夏禹的姒姓後裔。(筆者註:此說不確。蘇平仲、不見經傳。不知明代蘇公譚本姒姓之說源於何據)

3.出自古代西南少數民族。據《萬姓統譜》記載,“巴南大姓有譚氏、盤瓠之後,望出弘農”。巴南,今四川南部一帶。盤瓠,據說是我國古代所謂蠻夷的始祖。據《後漢書南蠻傳》記載:“高辛氏有犬戎之寇,募天下有能得犬戎之將吳將軍頭者,妻以女。時帝有畜狗,其毛五色,名曰盤瓠,下令後盤瓠遂銜吳將軍頭造闕下,帝如約以女妻之。盤瓠負女入南山室終三年生子十二人,六男六女,因自相夫妻,其後滋蔓,號曰蠻夷”。又見乾寶所作《晉紀》記載:“武陵長沙廬江郡夷,盤瓠之後也;雜處五溪之內。”(這種傳說未免有些荒誕不經。)據《姓氏辯誤》載:“巴南之姓為 ,音沈,不作譚。”

歷 史 郡 望

齊郡:漢初(公元前206年)將秦置的臨淄郡改為齊郡。齊郡的地理位置相當于山東省濟南、臨淄一帶,治所在東平陵,即今山東省章丘市龍山鎮的平陵城。後又在齊郡原地置濟南郡。至隋代復改為齊郡、唐天寶元年(公元742年)將齊郡又改置為臨淄郡。“齊郡四姓有譚氏。”自漢代至兩晉六百餘年中或為齊郡,或為濟南國,或為濟南郡,郡治均置平陵。平陵,在今濟南市東七十里,屬章丘市龍山鎮。近有古譚國都城城子崖遺址。

濟南郡:漢置,治東平陵縣,即今山東省濟南市東七十里的龍山鎮。為古譚國地。晉永嘉六年(公元312)後,移郡治歷城,即今濟南市歷城區治,自秦始行郡縣制到晉末五百多年間,平陵一直是郡治所在地,是我國古代東方的政治、經濟、軍事、文化中心。

譚州:唐武德二年(公元619年)於平陵置譚州,領平陵、章丘、亭山、營城四縣。武德九年(公元626年)廢營城入平陵。又以廢鄒州、臨齊來屬。貞觀六年(公年627年)廢譚州屬齊州。州治位今濟南市。明代洪武元年(公元1368年),設山東行中書省,同年在齊州舊治置譚城驛,即今山東省濟南市館驛街。濟南自商代晚期,西周、東周至春秋為古譚國濼邑。

北海郡:渤海亦名北海。漢景帝中元二年(公元前148年)置。相當於今山東省濰坊地區。“北海郡二十六姓有譚氏。”

濟陽郡:晉惠帝時(公元290年-306年在位)將陳留郡之一部分設定濟陽郡。治所在今河南省蘭考縣東北。轄境相當於今河南省蘭考縣以東,山東省東明縣以南地區,東晉後(公元317年-402年)此郡廢。“濟陽郡十姓有譚氏。”

陳留郡:漢高祖二年(公元前205年)置,治陳留,今河南陳留縣治。晉為國、治小黃。在今陳留縣北。南朝宋徙治坦城,在今 河南省開封市西北。隋廢郡,置汴州。唐復曰陳留郡。又改為汴州。即今開封市治。“陳留郡七姓有譚氏”。

臨淄郡:漢置臨淄縣。古營丘地。周封太公望為齊國,後徙都於此。秦滅齊,因故城置齊郡。後漢作臨淄,並為青州治。後魏廢,隋復置。唐天寶元年(公元742年)將齊郡(齊州)改置臨淄郡。“臨淄郡四姓有譚氏。”

河南郡:漢高帝二年(公元前205年)改秦朝三川郡為河南郡,治所在洛陽。相當於今河南省境內黃河以南洛水、伊水下游一帶,包括今洛陽、孟津、伊川、汝陽、偃師、鞏縣、滎陽、鄭州、密縣、新鄭、中牟、原陽諸市縣。“漢河南郡十九姓有譚氏。”

弘農郡:漢武帝元鼎四年(公元前123年)設定,相當於今河南省洛陽市、嵩縣、內鄉縣以西至陝西省柞水縣、商縣以東及華山以南地區。治所在今 河南省靈寶縣南40里。“弘農郡四姓有譚氏。”“弘農郡七姓有譚氏。”

臨海郡:即今浙江象山縣以南,天台縣以東、臨海市一帶,郡治臨海。《唐貞觀八年條舉氏族事件》載:“台州臨海郡四姓有譚氏”。《新集天下姓望氏族譜》載“台州臨海郡六姓有譚氏”。

堂號:

1、齊郡堂。是中國譚氏最早的堂號,齊為古譚國故地,國出入齊。譚氏後裔為緬懷故國,以齊郡為堂號,以志永遠。今山東、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇以及廣西東蘭、越南同登等地譚氏多稱齊郡堂。

2、善斷堂。源於唐幽州大將軍譚忠。忠公為唐代山西絳州人,燕牙將,嘗為燕使魏,時朝庭出禁兵越魏代趙,魏牧田季安興兵,忠曰:若興兵則抗王師,其罪大矣。及歸燕,又說燕將劉濟出軍佐朝庭伐趙,遂拔饒陽、束鹿。時皆服其善斷。唐敬宗寶曆元年,晉封為幽州大將軍。後宦居河南,遷金陵,再遷江右。今湘、川、粵、桂、贛、鄂、港、澳、蘇、魯、遼、吉諸省多其後裔。

3、宏陽堂,亦稱宏弘農堂,漢時先世籍弘農。曰弘農郡。故地在今河南靈寶一帶。後來譚氏子孫便以郡望為堂號,而稱弘農堂。至清康熙三十八年因避諱改為宏陽堂、族譜有載,沿用於今。廣東、廣西、海南、港、澳、台等譚氏多以宏陽為堂號。

譚 氏 名 人

譚子,(約前740—660年),春秋時期譚國人。(今山東省章丘市龍山鎮人),古譚國國君。中國古代政治家、軍事家。在春秋時期,發揚光大了古譚國的制陶業、農業、制酒業和畜牧業;構造了譚國政權嚴密而完整的組織管理體系。使譚國都城的經濟發展成為中國古代東方的一顆明珠和古代東方的中心城市。在大國諸候以強欺弱、爭奪霸主的春秋時代,首次提出了“尊王抑霸”的政治主張,得到了中小國家的一致回響和支持,周平王東遷後,譚子極力倡導“抑曲扶直,激濁揚清”的政治口號,不參與大國諸候強加的聯盟。積極主張大小國家均應和平共處,睦鄰友好,平等互利,共謀發展。

公元前684年,指揮了著名的反侵略戰爭—譚國都城保衛戰,使侵略者聞風喪膽。避莒後周王而不去其爵, “蓋因譚無取滅之道,是為大國橫逆所加”。但譚子從此成為中國譚氏開族立姓的祖先。

譚拾子(前?—前226)戰國時期齊國人。即今山東省章丘市龍山鎮人。中國古代政治家、哲學家、經濟學家。約為齊師圍譚後第16代譚子,即譚國之君。負責齊國對譚邑(國)的管理和齊國的外交事務,擔任齊國制陶的工官,“工於譚而駐主於 ”。拾子時譚國已名存實亡,按《說苑.正諫》:“桓公曰‘ 昔者吾圍譚三年,得而不與者,仁也。”這說明公元前684年齊師圍譚,三年後撤軍,儘管譚國並沒有滅亡,但實際上已成為齊國的附屬國,以至到戰國後期則完全成為齊國的屬邑。

拾子與名重於時的戰國四公子即楚國的春申君,趙國的平原君,魏國的信陵君,齊國的孟嘗君齊名。先後協助田齊 泯王、田齊襄王、田齊王建治理齊國,為齊三朝元老。

其政治理論和哲學思想見著於《風俗通義.窮甬》和《戰國策.齊策》。

譚夫吾,周大夫。吳人。與張胥鄙前交而後絕。胥鄙有罪,拘將死,夫吾命徙取之。至於道知夫吾所為。輟行而辭曰:義不同於子,故前交而絕,吾聞君子不為危易行,今從吾子,是安則肆志,危則易行也。遂牆死。夫吾曰:我任而不受,佞也。不知而出之,愚也,佞不可以接士,愚不可以事君,吾行虛矣。人惡吾生,吾亦恥以此立於世,乃絕頸而死。王聞之,嘆曰,吾失一高士矣,命厚葬之。

譚忠,唐山西絳州人。憲忠時年十九即為燕牙將,嘗為燕使魏。適朝庭出禁兵越魏伐趙,魏牧田季安欲興兵,忠曰:“若興兵則抗王師。其罪大矣。及歸燕,又說燕牧劉濟出軍佐朝庭伐趙,遂拔饒陽、束鹿。時皆服其善斷。唐敬宗寶曆元年,晉封為幽州大將軍。後宦居河南,遷金陵,再遷江右,今兩湖,兩廣、贛、蘇、魯、川、遼、吉諸譚姓多其裔。

譚惟寅,字子欽,號蛻齊,宋高明人,紹興二年壬子成解元,三年癸丑登進士第,官至江西提刑觀察使,為理學名儒。著述有《大學義》、《中庸義》、《四書本旨》、《蛻齊講學》及《青玉軒詩集》等,入祀郡縣鄉賢,容州名宦祠。

譚全播,後梁、江西南康人。勇敢有識略,唐末聚兵為盜,眾推請全播為主,全播勸眾擇良師。眾乃立盧光稠為帥,全播取虔韶二州,太祖以光稠為防禦使,光稠病。以符印屬全播,不受。後拜防禦使。治虔七年,有善政,楊隆演遺將破虔州。以全播歸廣陵卒。

譚瑱,原籍金陵,南朝間辟舉,東征留異有功,陳文帝天嘉五年任始興太守,封雲騎將軍。致仕後,擇居始興,享壽八十有五。賢績見府志,邑志、祀名宦祠。後裔尊為廣東始興派譚氏始祖。

譚瑞奇,名玉,又字宗吉。宋江西戈陽人。紹興十八年戊辰進士,與朱熹同榜。授禮部員外,官長史司左長史兼參軍。後以上書言事,謫廣東,因公至龍門縣,見山水竹石可愛,因卜居焉。明嘉靖間祀鄉賢,現廣東龍門縣譚氏有部份為公之後裔。

譚觀光,字元賓,宋江西永新人。性至孝,居喪,廬墓有白虎白鹿之異。政和進士。其弟觀復子孚先,觀成子紹先,皆以孝聞。後子孫繁盛。宋末,文信國勤王,郡人從之者三族,即張鋼、顏詡、與觀光之裔也。

譚世績,申從子。字彥成。宋湖南茶陵人。“三歲能文,九歲登第,有神童之稱。”元符進士。教授郴州。授給事中,升戶部左侍郎,再以都監院左副都御使巡撫江南西道。時王氏學盛行。世績卻其書不觀。又中詞學兼茂科。除秘書省正字。蔡京子攸領書局。同舍郎炙翕附以取貴仕。世績在館六年不遷。上六事。為當路所疾。再護駕至金帥帳。以十害說其用事者。言講和之利。詞意忠激。金人聳聽。張邦昌偕國。令同直學士院。稱疾不起。以憂卒。建炎初追謚端潔。建炎元年,八世孫元賓時任監察御使,尚書左僕射,為世績請謚。高宗下詔:“松柏有心,經歲寒而始見;璠 至寶,豈烈火之能遷?頃胡虜之亂常,因考士夫之大節。忠義自守,全者幾人?方喜一士之聞,已嘆九泉之隔。清規如在,褒典可忘?譚世績可追贈延康殿學士、謚端潔。”有《文集奏議》及《師陶集》。

譚端伯,字應元,宋湖南茶陵人。諸生,工騎射,善詩書,具文武才。平生以忠義自許。文天祥舉兵抗元。端伯舉族眾應之。天祥待札端伯為湖南九郡兵馬都統制,與元將大戰於長沙,後為元軍所獲,逼供籍貫。端伯奮疾書:“兩手撥開南浦雲,誰能似我;一口吸盡西江水,我肯讓誰!”大義懍然,盡忠報國,不屈而死。

譚廣,字仲宏,明江蘇丹徒人。永樂初任指揮使,留守保定,九年進大寧都指揮僉事,十八年北京都督同知,後擢左都督,鎮宣府。以守邊勞積功封永寧伯,卒謚襄毅,稱名將。

譚溥,字澤民,山東昌邑人,明宣德壬子(1432年)舉人,連捷癸丑(1433年)進士。山東苑馬寺少卿,任間劃除馬政之弊,邊用充給,有政聲。擢陝西左布政使,清介不阿。再擢廣東右參政。尋授刑部主事,用法明允,案無停牘,自大司寇而下,率禮重之。仕至南京戶部侍郎。天順庚辰(1460年)卒於任,千里櫬回,行李蕭然。分人感之。葬昌邑城東文山東麓譚氏塋,墓為青石砌,有墓碑,墓道,望柱,石人,石像等石儀。《昌邑縣誌》有載。

譚元春,字友夏,明湖北競陵(今天門市)人。博學多聞。父早逝,有弟五人,皆嚴督之以學,事母以孝稱。弱冠與同里鍾惺締交,相齊名。天啟七年丁卯,舉鄉試第一。常與鍾惺評選唐人之詩為《唐詩歸》,又評選隋以前詩為《古詩歸》。鍾譚之名滿天下,謂之競陵體。元春喜游,足跡遍東南,好楊人善,賴以成名者甚眾。著述甚豐,見《藝文錄》。弟元聲,明貢生,元亮,崇禎庚午副榜,漢川教諭。元禮、崇禎辛未進士,授德清知縣,遷戶部主事。元方,天啟甲子舉人,授高苑知縣,累官河南副使,皆以詩文名於時。

譚綸(1520-1577),字子理,號二華,明江西宜黃人。嘉靖二十二年甲辰進士,沉毅知兵,為台州知府,以擒斬倭寇,擢右僉都御使,嘉靖四十二年,任福建巡撫、率戚繼光、俞大猷等平定境內倭寇,隆慶元年,進兵部左侍部,總督兩廣,鏇進左侍郎,兼左僉都御使。總督薊遼保定軍務,與戚繼光訓練軍隊整修長城,加強北方防務。升兵部尚書,加太子太保。萬曆五年卒。謚襄敏,贈太子太保。明史有傳。綸諳練兵事,朝庭倚以辦賊,迂警輒調,居官無淹歲,始終兵事,垂三十年,與戚繼光齊名,世稱譚戚。有《譚襄敏奏議》。

《城子崖》

《城子崖》譚大初,初名大本,改名中式,字宗元。明始興人,嘉靖十六年丁酉舉人,十七年戊戌進士。南京戶部尚書,謚莊懿。著加《譚氏族譜》,自序年譜《次川存稿》,及手撰《南雄府志》

譚昌言,字聖俞。明浙江嘉興人。萬曆二十二年甲午解元,二十九年辛丑進士。初令常熟,有惠政。更令婺源,邑故有金竺,坦經久廢,行者繞芙蓉嶺,險同蜀棧。昌言劈新嶺,往來者德之,號譚公嶺。累官參政。天啟初任登州海防,萊州兵備,屬濰令與遼將有隙,兵民阻斗致哄,幾肇大變。昌言以誠感之,得告無事。卒贈太僕寺卿,賜祭葬。子貞默,貞良,俱登進士。

譚希思(1542-1623)字子誠,明湖南茶陵人,萬曆二年進士,先後任江西萬安知縣、永豐縣令。擢南京監察御使,清廉自持,抗直敢言,尋授僉都御使。四川夜郎酋長作亂,朝庭眾臣多主張武力進剿。希思不忍萬民塗炭,力主安撫。遂巡撫四川,以理學治蜀,諸弊剔除,授中憲大夫。致仕卒。著有《大明纂要》63卷、《四川土夷考》4卷,均入《四庫全書》。

譚性教,字生伯,號笠石,又稱黃雪居士。明山東萊蕪縣人。萬曆三十一年癸卯舉人,三十八年庚戌進士。官陝西寧夏道兵糧學政副使,積政論,有節概,得民心。

譚宗浚(1846-1888)原名懋安,字叔裕,清廣東南海人。同治十三年榜眼。授編修、官四川學使,雲南鹽茶道。工書,長詩文,熟於掌故。有《遼史紀事本末》、《希古堂詩文集》。

譚鍾麟(1822-1905)清湖南茶陵人。鹹豐六年(1856)進士,授翰林院編修。同治年間,先後任江南道監察御史、杭州知府、河南按察使、陝西布政使等職。在疏通長安河、更易科例、調和回漢民民族感情和編纂同治九年《茶陵州志》等方面做了大量工作。光緒元年(1875)後,歷任陝西、浙江巡撫、陝甘、閩浙、兩廣總督等職。在理訟獄、清賦稅、興辦義學、設立書局、重建文瀾閣、疏浚鄭白渠、修海塘、教民種桑養蠶、革除漕弊、創立官車局、賑濟災民、禁止賭博等方面政績顯著。卒諡文勤。子延凱,官至國民政府主席、行政院長。

譚鈞培,字序初,清貴州鎮遠人,舉人,同治元年壬戌進士,欽點翰林院編修。巡視皇城兵馬司指揮、江西道監察御使,山東漕運總督,光緒十一年湖南巡撫,升雲貴總督。

譚延凱,字祖安,一字組庵,號無畏。湖南茶陵人。清光緒五年己卯生。二十八年壬寅舉人,三十年甲辰進士。授翰林院編修。少有文名、善書能文。清宣統元年任湖南諮議局長,辛亥光復,舉為湖南都督,民國元年兼省長。北伐時選為國民政府主席、復任行政院長。十九年病逝於任內。為人豁達大度,是以功名蓋世。父譚鍾麟,官至甘陝浙閩、兩廣總督。世代書香,為湖南譚氏望族。

譚嗣同(1865-1898)湖南瀏陽人。字復生,號壯飛。早年為新疆巡撫劉錦棠的幕僚。1895年,在湖南組織算學社,講求新學。1896年為江蘇候補知府供職南京,鑽研佛學,並往北京,結識梁啓超等人。同年著《仁學》。為變法製造輿論。1897年協助陳寶箴、黃遵憲等創辦長沙時務學堂,籌辦內河輪船、開礦等新政。1898年,參與創立南學會,辦《湘報》,宣傳變法,成為維新運動的激進派。9月5日,任四品卿銜軍機章京,同楊銳、林旭、劉光第參預新政,被稱為軍機四卿。戊戌變法爆發後被捕,28日與林旭等6人在北京菜市口就義,為戊戌六君子之一。著作編為《譚嗣同全集》。