簡介

《周南·芣苢》

《周南·芣苢》原文

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

今譯

采了又采車前子,采呀快去采了來。采了又采車前子,采呀快快采起來。

采了又采車前子,一枝一枝拾起來。采了又采車前子,一把一把捋下來。

采了又采車前子,提著衣襟兜起來。采了又采車前子,別好衣襟兜回來。

注釋

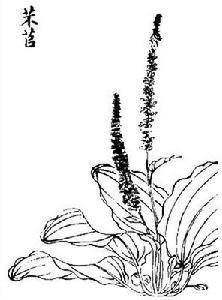

①芣苢(fuyi):植物名稱,即車前子,種子和草可作藥用。②薄言:發語詞,沒有實義。③有:採得。④掇(duo):拾取。⑤捋(luo):用手掌成把地脫取東西。⑥袺(jie):用手提著衣襟兜東西。⑦襭(xie):把衣襟別在腰間兜東西。芣苢,車前科中的車前。陸璣曰其葉可鬻作茹。蘇頌說它“春初生苗,葉布地如匙面,累年者長及尺余,如鼠尾。花甚細,青色微赤,結實如葶藶,赤黑色,五月五日采,陰乾。今人五月采苗,七月、八月采實”,“然今人不復有啖者,其子入藥最多”。毛傳:“薄,辭也。采,取也。”“有,藏之也。”毛傳:“掇,拾也。捋,取也。”朱熹曰:“袺,以衣貯之而執其衽也。襭,以衣貯之而極其衽於帶間也。”

作品鑑賞

《周南·芣苢》

《周南·芣苢》“芣苢”(否以)即車前草,這是當時人們采車前時所唱的歌謠。

《詩經》中的民間歌謠,有很多用重章疊句的形式,但像《芣苢》這篇重疊得如此厲害卻也是絕無僅有的。先以第一章為例:“采采”二字,以《詩經》各篇的情況而論,可以解釋為“采而又采”,亦可解釋為“各種各樣”。有人覺得用前一種解釋重複過甚,故取第二種。然而說車前草是“各種各樣”的,也不合道理,應該還是“采而又采”。到了第二句,“薄言”是無意義的語助詞,“采之”在意義上與前句無大變化。第三句重複第一句,第四句又重複第二句,只改動一個字。所以整個第一章,其實只說了兩句話:采芣苢,採到了。這還罷了,第二章、第三章竟仍是第一章的重複,只改動每章第二、四句中的動詞。也就是說,全詩三章十二句,只有六個動詞——采、有、掇、捋、袺、襭——是不斷變化的,其餘全是重疊,這確實是很特別的。

但這種看起來很單調的重疊,卻又有它特殊的效果。在不斷重疊中,產生了簡單明快、往復迴環的音樂感。同時,在六個動詞的變化中,又表現了越采越多直到滿載而歸的過程。詩中完全沒有寫采芣苢的人,讀起來卻能夠明白地感受到她們歡快的心情——情緒就在詩歌的音樂節奏中傳達出來。清人方玉潤在《詩經原始》中說:“讀者試平心靜氣涵詠此詩,恍聽田家婦女,三三五五,於平原曠野、風和日麗中,群歌互答,餘音裊裊,若遠若近,忽斷忽續,不知其情之何以移,而神之何以曠。”這話雖說想像的成分多了些,體會還是很準確的。這種至為簡單的文辭復沓的歌謠,確是合適於許多人在一起唱;一個人單獨地唱,會覺得味道不對。袁枚曾經嘲笑地說:“三百篇如‘采采芣苢,薄言采之’之類,均非後人所當效法。今人附會聖經,極力讚嘆。章(左舟右上中佳下又)齋戲仿云:‘點點蠟燭,薄言點之。剪剪蠟燭,薄言剪之。’聞者絕倒。”(《隨園詩話》)說《詩經》不宜盲目效仿,當然不錯,但他所取的例子,實為不倫不類。一群人在野外采芣苢,興高采烈,采而又采,是自然的事情,詩歌可以把這歡快表達出來。而一個人在那裡把蠟燭芯剪了又剪,還唱著“剪剪蠟燭,薄言剪之”,除了精神病,也沒有別的解釋了。這完全是文人製造出來的滑稽,並非《芣苢》不值得讚嘆或絕對不可以效仿。

《周南·芣苢》

《周南·芣苢》問題倒是:當時的人們采芣苢——車前草——用來派什麼用處?毛傳說此草“宜懷任(妊)”即可以療治不孕;又一種說法,是認為此草可以療治麻風一類的惡疾。這兩種說法在中醫學上都沒有根據。現在中醫以此草入藥,是認為它有清熱明目和止咳的功能,草籽據說可治高血壓。這還罷了,我們也可以勉強地說,《詩經》時代的人是相信車前草是可以治療不孕或麻風的。但即便如此,這詩仍然有不可理解之處:不孕或者家裡人生了麻風,都是極苦惱的事情,哪裡有一大群人為此而興高采烈地一邊采車前一邊唱著歌的道理?拿方玉潤所推想的情景來看這樣的解釋,尤其覺得不對勁。

所以我們覺得應該給《芣苢》以另一種更合理的解釋。值得注意的是清代學者郝懿行在《爾雅義疏》中所說的一句話:“野人亦煮啖之。”此“野人”是指鄉野的窮人。可見到了清代,還有窮人以此為食物的。又據朝鮮族的朋友告訴筆者,在他們那裡,以車前草為食物是普遍的習俗。春天采了它的嫩葉,用開水燙過,煮成湯,味極鮮美。朝鮮族(包括中國境內和朝鮮半島上的)是受漢族古代習俗影響極大的民族,朝語至今保存了很多古漢語的讀音。可以推想,中國古代民間也曾普遍以車前草為食物,只是到了後來,這種習俗漸漸衰退,只在郝懿行所說的“野人”中偶一見之,但在朝鮮族中,卻仍舊很普遍。

以此釋《芣苢》詩,就覺得容易理解了。按明代田汝成《西湖遊覽志》云:“三月三日男女皆戴薺菜花。諺云:三月戴薺花,桃李羞繁華。”薺菜花實在說不上好看,只因薺菜是江南人所喜愛的野菜,對於窮苦人更是天之恩惠,故人們連它的花兒也生了偏愛。車前草較薺菜更為平常易得,想必很多年前,它更受老百姓的喜愛吧?如方玉潤之說,想必每到春天,就有成群的婦女,在那平原曠野之上,風和日麗之中,歡歡喜喜地采著它的嫩葉,一邊唱著那“采采芣苢”的歌兒?那真是令人心曠神怡的情景。生雖是艱難的事情,卻總有許多快樂在這艱難之中。

藝術特色

《詩》言“采”者不一,“采”的後面,通常總有事、有情,如《唐風》之《采苓》,如《小雅》之《采菽》《採薇》《采綠》。唯獨《芣苢》,“采”的本身,就是故事,也就是詩的全部。這裡邊沒有個人的事件,如心緒,如遭遇,卻是於尋常事物、尋常動作中寫出一種境界,而予人一種平靜闊遠的感覺。鍾惺所謂“此篇作者不添一事,讀者不添一言,斯得之矣”,是抉得此詩之神。每一章中更換的幾個字,雖為趁韻,卻非湊韻,倒是因此而使詩有了姿態,有了流動之感。詩原本可以歌唱,那么《芣苢》若配了樂,調子一定是勻淨、舒展、清澈、明亮的。如今止剩了歌辭,而依然沒有失掉樂的韻致。