概述

Rh血型不合溶血病是新生兒溶血病期間對自己缺乏的胎兒紅細胞抗原所產生的抗體,經胎盤傳入胎兒體內所產生的溶血性貧血。人類紅細胞血型系統有26個,其中Rh血型不合引起的溶血較常見,且溶血的程度較重。

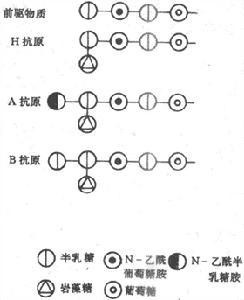

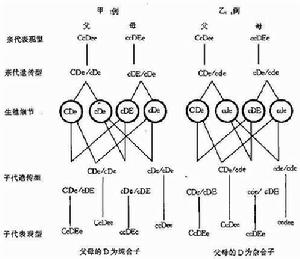

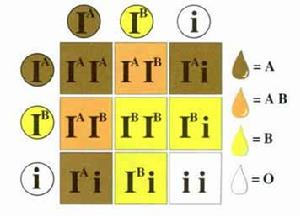

Rh血型抗原來源於第1對染色體上3對緊密連鎖的等位基因,共有6個抗原,即C、c D、d、E、e,其中D抗原最早被發現且抗原性最強,故凡具有D抗原時,稱為Rh陽性。至今尚未鑑定出d抗原的存在 僅為理論上的推測,故以d表示D的缺乏。DD和dD為Rh陽性,dd則表示Rh陰性。

病因

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病套用酸溶解技術可測出在妊娠3個月時,約有1/15孕婦血循環中出現胎兒紅細胞。在正常妊娠期間,胎血進入母體循環的量很少,一般<0.1ml。但在分娩時,可能有>0.2ml的胎血進入母體血循環 從而可刺激母親產生抗體。大量的經胎盤失血還可見於自動或人工流產 宮外孕、剖宮產、妊娠高血壓綜合徵、前置胎盤、胎盤早剝等,以上均易造成母體對胎兒紅細胞致敏 對ABO血型不合的雙親 其子代Rh溶血病的發生率低,原因是主要血型抗原不配合,使胎兒血在母體內很快被抗A或抗B凝集素所破壞,從而減低Rh抗原的致敏作用,減少了Rh溶血發生的機會。

發病機制

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病Rh血型不合時,進入母體的胎兒紅細胞先被巨噬細胞所吞噬,在巨噬細胞調理和抗原提呈作用下,需經相當的時間才能釋放出足夠量的Rh抗原,再刺激相應的淋巴細胞產生抗Rh抗體。這種繼發的免疫反應發展緩慢 需時2~6個月。母親首次產生的抗DIgM因含量低,存在時間短,不能通過胎盤,並不構成對胎兒的威脅。只有當原發反應後再次懷孕,可很快發生次發免疫產生IgG抗體 通過胎盤導致胎兒紅細胞破壞而溶血。在IgG的4種亞型中,以IgG1和IgG3的抗D抗體最多見,如二者同時存在則往往溶血嚴重。

Rh溶血病發生在第1胎一般只見於孕母以前曾接受過血型不合的輸血或孕母的母親Rh陽性,使孕母在胎兒時產生過抗Rh陽性抗體的初發反應,當自己懷孕Rh陽性胎兒時,可很快出現次發免疫反應而導致胎兒溶血 即所謂Taylor提出的“外祖母學說”。

Rh血型不合溶血病主要見於胎兒Rh陽性和母親Rh陰性時,但母親為Rh陽性時亦可發生 如母親為ee、cc,而胎兒為E或C時,母親可產生抗E或抗C抗體。中國漢族人群中 RhCCDeeCcDee約占半數,且RHE的抗原性僅次於D,故上海報導母親Rh陽性的Rh溶血病占整個Rh溶血病的1/3以上。北京兒童醫院1974~1994年,20年間共收治Rh溶血病71例,占新生兒溶血病的4.6%,其中母親為Rh陽性的溶血病占1/4 。

臨床表現

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病1.黃疸 新生兒即使有溶血性疾病,在出生時也無黃疸,一旦新生兒在出生第1天出現黃疸,必須考慮有新生兒溶血病的可能,應立即做血清學檢查以求確診。Rh溶血病的黃疸出現早,程度較重。

2.免疫性溶血和貧血 苯巴比妥可增加葡萄糖醛酸轉移酶活性並增加膽紅素結合蛋白的含量。孕母在產前或新生兒套用苯巴比妥可增加膽紅素的清除速度 降低血膽紅素含量。

患者均有免疫性溶血。貧血的程度取決於溶血過程與骨髓生成紅細胞平衡的結果 出生時,多數新生兒僅有輕度貧血,肝脾可輕度腫大 如貧血加重,肝脾增大漸明顯。重度貧血時可發生充血性心力衰竭、水腫、腹水和胸腔積液,構成胎兒水腫綜合徵 大多數在生後數小時死亡,重者在宮內死亡。

併發症

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病2.其他 少數病例可發生血小板減少性紫癜,彌散性血管內凝血。

3.重症患兒可有血糖減低 與血中胰島素含量增高有關。低血糖可增加對中樞神經系統的損害和增加膽紅素的毒性作用,應定期予以監測並採取適當的治療。

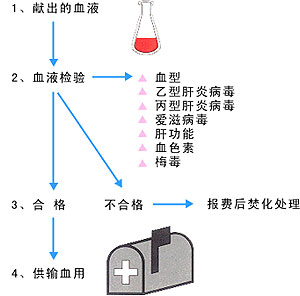

診斷:根據臨床表現 實驗室檢查即可確診。實驗室檢查

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病2.骨髓象 主要表現紅細胞系過度增生。

3.免疫學檢查 產後診斷的主要依據是血清特異性免疫抗體的檢查 Rh溶血病是由母親產生的IgG抗Rh抗體引起。抗體來自母親的血清而非病兒的血清。因此應儘可能用母親的血清做檢查。具體包括以下4個方面:①檢查母親Rh血型是否不合;②檢查嬰兒紅細胞是否致敏。抗人球蛋白試驗陽性說明嬰兒紅細胞被血型抗體致敏。進一步做釋放試驗了解是哪種血型抗體。③檢查嬰兒血清中有無血型抗體存在及其類型。將嬰兒血清與各種標準紅細胞做抗人球蛋白間接試驗,陽性結果表明有血型抗體存在並從中推論出抗體的類型。④檢查母體血清中有無Rh血型抗體存在,陽性者對診斷有參考意義 一旦新生兒Rh陽性和母親Rh陰性並直接抗人球蛋白試驗陽性即可確診。有少數Rh溶血患者其母為Rh陽性(D陽性),但存在抗E、c、C等抗體。

4.血清膽紅素檢查 在胎兒期 膽紅素可通過胎盤 故臍血膽紅素不高。如超過3mg/dl,則有可能發生胎內貧血。出生後失去了胎盤清除膽紅素的能力,使新生兒血內膽紅素含量迅速增高 其增加的速度和絕對值均構成預示膽紅素腦病的重要指標,故此時應密切監視血清膽紅素含量的變化。據北京兒童醫院報導,在間接膽紅素增高的同時,可出現高直接膽紅素血症,考慮為膽汁淤積的結果;而直接膽紅素>4mg/dl應警惕光療後有發生青酮症的可能。多數直接膽紅素增高均在短期內恢復正常。

其它輔助檢查:

根據病情、臨床表現、症狀、體徵選擇做X線 B超、心電圖、生化等檢查。

•相關檢查:

•> Coombs試驗

•> 免疫球蛋白G

•> 有核紅細胞

•> 球形紅細胞

•> 直接膽紅素

•> 間接膽紅素

治療

RH血型不合溶血病

RH血型不合溶血病1.換血治療 換血治療仍為治療嚴重高膽紅素血症和改善神經毒性的主要方法,其作用有三:①除去抗體包被的紅細胞 代之以與母親配型相合的紅細胞,減少膽紅素生成來源;②除去血漿內的膽紅素;③除去可能與嬰兒紅細胞結合的抗體。

2.光療 近年來套用光療治療高膽紅素血症發展較快。已由治療早產兒的高膽紅素血症擴展至不同原因引起的高膽紅素血症。將患兒暴露在螢光下,可使膽汁和尿中的膽紅素排泄增加 以450nm的藍光吸收最好,可使膽紅素Ⅸ在5和15碳橋處產生異構化,形成4種特異的光異構體。這些異構體屬水溶性,可經膽汁使血清膽紅素濃度減低。此法已廣泛用於治療輕~中度高膽紅素血症並正在取代換血。如能將藍光放在患兒上下兩側則效果更好。

光療指征:①患兒總膽紅素在204~255μmol/L(12~15mg/dl)以上者;②生後36h內出現黃疸並進展較快者;③如胎兒產前已經為Rh溶血病,生後一旦出現黃疸即應開始治療;④換血前應爭取光療,換血後應繼續進行 以減少換血後膽紅素回升。

3.靜脈注射免疫球蛋白(IVIG) 有報導IVIG可通過抑制溶血減少換血的需要,多次IVIG對阻斷溶血更為有效

預防

新生兒溶血病的防治目的有二:①預防嚴重貧血和低氧所致的宮內或出生後不久死亡;②避免由於高膽紅素血症所致的膽紅素腦病。

出生前治療:產科對新生兒溶血病的處理主要是檢測哪些胎兒嚴重受累,治療胎兒貧血和決定最佳的分娩時機。當母親Rh血型系統抗體效價≥1∶64或t≥0.7μg/ml時,預示胎兒嚴重受累,可通過宮內輸血或早期終止妊娠預防胎兒死亡,或採用血漿置換術降低孕母血型抗體效價。若胎兒已達33周以上,羊水卵磷脂/鞘磷脂>2,則提示胎肺已經成熟可以考慮提前分娩。