發展沿革

研製背景

1937年10月5日,XB-15(代碼35-22)首飛

1937年10月5日,XB-15(代碼35-22)首飛 在1938年3月,波音根據陸軍航空隊的需求推出了Model322方案,這基本上是B-17空中堡壘的改進型,具有增壓艙和前三點式起落架。由於此時陸軍缺乏啟動該方案的資金,波音決定自籌資金繼續發展該項目。

1938年末的Model333A,波音只在駕駛艙和機身中段有人員的部位進行氣密增壓,形成前後獨立的 增壓艙,增壓艙之間由通過炸彈艙上方的氣密管道相連,機組可以通過管道達到另一個 氣密艙,這個特點被以後波音所有的遠程轟炸機設計所繼承。由於安裝的艾利森發動機高空性能太差,所以波音改用普惠或賴特新設計的氣冷星形發動機,這就是1939年2月出現的Model333B。

1939年3月又出現了Model334方案。翼展延長到36.57米以容納足夠的燃料來達到7,240公里的驚人航程,發動機艙設計成埋入厚厚的主翼中,減低阻力,雙垂尾設計為尾炮手提供良好的射界。

B-29的增壓倉

B-29的增壓倉 1939年12月,波音自費建造了一個Model334A全尺寸模型。此時歐陸上空戰爭陰雲密布,為了擴充軍力,美國陸軍航空隊司令享利·H·哈普·阿諾德將軍授命成立一個由W·G·克爾納準將主持特別委員會,負責為航空隊遠期裝備需求提出建議。著名飛行員查爾斯·林登伯格也是委員會一員,他對參觀過德國飛機製造廠和德國空軍基地,為德國的軍事實力深感震驚。在該委員會1939年6月的報告中,克爾納向陸軍航空隊推薦了一些新型的遠程中型轟炸機和研製中的重型轟炸機。9月1日歐洲戰事爆發,受此刺激,1939年11月10日阿諾德將軍請求國會授權航空隊與一家大的飛機製造公司簽約研製超遠程轟炸機,未來一旦爆發 戰爭,陸軍航空隊有能力使戰火在戰爭發動國的本土燃燒。12月2日該請求被批准,位於萊特機場的航空器材司令部的唐納德·L·帕特上尉率工程師開始制定性能要求。

設計方案

綽號“FiFi”的目前保存完好的B-29

綽號“FiFi”的目前保存完好的B-29 1940年8月24日,陸軍訂購了兩架XB-29原型機和一架靜態測試機,作為XB-29的失敗保險,9月6日又向康紹里德訂購了兩架XB-32原型機。11月下旬檢視過全尺寸模型後,陸軍對波音的方案更有信心,並於12月14日增購了第三架原型機以加快研製進度。

生產建造

前風擋

前風擋 1941年12月珍珠港事件爆發,美國捲入戰爭,1942年2月B-29的定購數量增加到500架,3月份又增加到1,000架。為了提高產量,陸軍又指定另外三家飛機製造商按許可證生產B-29,分別是貝爾在喬治亞州瑪利埃塔市的新建工廠;北美飛機公司位於密蘇里州堪薩斯市的新建工廠;通用汽車費希爾兄弟分部在俄亥俄州克里夫蘭市的新建工廠。但直到此時B-29原型機還沒有開始試飛,投產的決定顯得十分冒險,在航空史上也十分罕見。在生產線建立之前,被指定的3家非波音工廠只能先生產B-26掠奪者轟炸機過渡。在量產開始之前,B-29工廠又進行了調整。考慮到北美的堪薩斯工廠專注於生產B-25 米切爾轟炸機,所以其B-29的生產任務移交給波音在華盛頓的蘭頓市工廠。蘭頓工廠原來準備為海軍生產波音PBB-1海上巡邏兵雙發水上巡邏轟炸機,為此航空軍說服海軍取消PBB-1項目,讓蘭頓工廠轉產B-29。作為補償海軍將得到陸基的B-25和B-24轟炸機用以執行海上巡邏任務。

機艙內部

機艙內部 超級空中堡壘的主要生產型號是B-29,一共生產了2,513架。其中波音的威奇塔工廠生產了1,620架,馬丁的 奧馬哈工廠生產了536架,貝爾的馬麗埃塔工廠生產了357架。

1943年9月,波音威奇塔工廠生產出了第一架B-29,隨後是1944年2月的貝爾馬麗埃塔工廠,在1944年中期,馬丁奧馬哈工廠也交付了第一架B-29。波音蘭頓的新工廠只生產B-29A型。經過許多的延誤,B-29終於開始了批量生產。

1944年,威奇塔工廠生產線上的B-29

1944年,威奇塔工廠生產線上的B-29 波音威奇塔工廠在1945年10月交付了最後一架B-29; 貝爾馬麗埃塔工廠在1945年1月就停止生產B-29,轉產B-29B;馬丁奧馬哈工廠在1945年9月交付了最後一架B-29。

試飛試驗

1942年9月8日,XB-29進行第一次發動機測試

1942年9月8日,XB-29進行第一次發動機測試 1942年12月30日,第二架XB-29(41-0003)也開始首飛,但是這次飛行又遇到了發動機起火事故,直到將更換了X

側面觀察口

側面觀察口 這次墜機震驚了美國上下, 富蘭克林·羅斯福總統本來就對B-29的一再延誤感到不快,在他的時間表中,1943底B-29就應部署在印度轟炸日本。國會介入,哈里·杜魯門參議員領導的特別委員開始調查在B-29項目有無價格欺詐和其他違法行為。這次事件的處理雷聲大雨點小,委員會的結論是發動機承包商賴特航空公司交付了低於標準的有缺陷的發動機,陸軍航空軍也承擔了一部分責任,承認在研製過程中向了賴特公司施加了過大的壓力以催促其儘快交貨。國會並沒有干預波音的研製工作,在吸取了前兩架原型機的經驗教訓後,第三架原型機(41-18335)在1943年6月飛上天空。這架飛機的發動機和其他方面經過廣泛的修改,試飛很順利,完成後被送往威奇塔工廠協助建立生產線。後又轉交於陸航進行武器測試。最後這架飛機墜毀,但無法證明是設計或製造缺陷。

在原型機陷入困境時,波音公司並沒有閒著,威奇塔工廠開始生產14架服役測試機。首架YB-29(41-36954)在1943年4月15日下線,1943年6月26日在第三架XB-29首飛後也進行了成功的試飛。YB-29的發動機是4具改進過的R-3350-21,驅動三葉螺鏇槳。

技術特點

機身設計

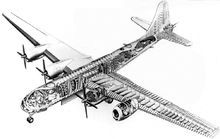

B29內部結構

B29內部結構  戴維斯 - 蒙森機場的一架B-29

戴維斯 - 蒙森機場的一架B-29 波音還修改了Model345的設計,將機翼內側發動機艙後段延長伸出機翼後緣,增加了襟翼效率。波音117型機翼的兩個翼梁是用整塊鋁冷擠壓成型,成為是當時世界最大和最重的整體翼梁,在進行結構破壞測試時,壓力增加到136噸時機翼才斷裂。另外對Model345的氣動改進就是將前機身從28.35米延長到29.9米,並將機頭外形改為球形,垂尾根部向前延伸以增進安定性。

武器裝備

炸彈艙

炸彈艙 每個炮手位置上都安裝了反射式瞄準具,其中左右邊炮手的瞄準具就安裝在氣泡觀察窗內側,中炮手的瞄準具通過轉換安裝在頂部觀察窗下方,炮手需要坐上轉椅來操縱。每個瞄準具都與中央火控系統相連,瞄準具的底座可以水平鏇轉,目鏡可以作俯仰鏇轉,所有的姿態改變都轉換成電信號,控制炮塔指向目標。使用時,炮手握住瞄準具兩邊的棘輪,使目鏡對準目標,這時他會看在目鏡中看到由一圈亮點組成的準星,這個準星是瞄準具內部白熾燈光源通過透鏡反射形成的。通過鏇轉右側棘輪,準星可以放大縮小,炮手調好準星大小,正好套住目標後就按下射擊按鈕,炮塔開始射擊。瞄準具上有個設定敵機翼展的裝置,炮手根據手冊或目視估計敵機翼展並設定後,再通過調節準星光圈的大小,中央火控系統可以自動計算距離,並根據目標的速度、距離、夾角和自機的速度進行射擊補償。左側棘輪上有一個張開30度的金屬片,這是一個保險開關,必須被手握住時,瞄準具才能連入火控系統進行遙控射擊。

中炮塔

中炮塔 在採用了通用電氣的炮塔系統後,減少了一個炮手,這樣機組減到十一人。新的炮塔系統首先在第三架XB-29上進行測試,但由於這套系統需要更多的電力,所以附加了幾個特別設計的發電機,但這進一步延誤了B-29的生產,並且使飛機重量增加到47,628千克。

早期的作戰經驗指出B-29需要加強自衛火力來對付前方的戰鬥機,從第40批次開始,波音將其生產的B-29機背前炮塔的機槍增加到4挺,貝爾在第10批次開始引入了這項改動,而馬丁製造的B-29從一開始就安裝了四機槍炮塔。

由於尾部20毫米炮的彈道特性與12.7毫米槍大不一樣,部隊反應其形同虛設。所以波音從第55批次開始去掉了20毫米尾炮,貝爾和馬丁則都從第25批次引入這項改動。在生產的最後階段,三家公司都開始使用R-3350-57發動機。出於對遙控武器系統的不信任,一架B-29-25-BW(42-2444)進行了有人炮塔的試驗。這架飛機在機背前後和機腹前後安裝了4個有人操縱的動力炮塔,腹部炮塔為球形,每個炮塔裝備兩挺12.7毫米機槍,並且在機身腰部兩側各安裝一挺12.7毫米機槍,另外在機鼻兩側機身前方兩側增加一對球形炮塔,配備12.7毫米機槍。由於B-29的遙控自衛武器系統在實戰中表現良好,所以中止了測試。

斯佩里有人操縱的球形炮塔已經裝備於早期B-17飛行堡壘、B-24解放者和B-25米切爾轟炸機上,但是在實戰中表現欠佳,常常在野戰機場被部隊私自拆掉。在XB-29測試了斯佩里炮塔後,陸軍撤銷了斯佩里公司的契約而轉向通用電氣。通用電氣的方案是採用不可收放的炮塔,炮手通過操作計算機化的瞄準具進行遙控射擊。除了尾炮塔是直瞄的外,所有炮塔都由炮手遙控射擊。位於機鼻的投彈手兼任前炮手,後增壓艙內安排有三個炮手,為了解決後增壓艙炮手的視野問題,在後機身腰部兩側和頂部設定了三個氣泡觀察窗,每個炮手各司一方。由於氣泡觀察窗在飛行中需要承受很大的空氣壓力,在測試期間曾發生過爆裂的事故,後來在試飛中炮手必須繫上安全繩避免墜落。

動力系統

萊特R-3350-23超級增壓星形發動機

萊特R-3350-23超級增壓星形發動機 在服役測試階段,XB-29和YB-29使用的三葉螺鏇槳更換成漢密爾頓-標準的4葉螺鏇槳。第一架YB-29(41-36954)被送往通用汽車安裝液冷的艾利森V-3420發動機並進行試飛,後來重定型號為XB-39。V-3420實際上是兩具並列安裝的艾利森V-1710直列12缸液冷發動機,通過減速機由一個軸輸出動力。每具V-3420在7,620米能產生2,100馬力,在10,668米高空時,時速增加到651公里,但是增加的性能並不值得投產。在生產的最後階段,三家公司都開始使用R-3350-57發動機。

從第25批次起,波音加入了中翼段油箱,貝爾從第5批次開始引入,馬丁由於投產較晚,所生產的B-29從一開始就具備中翼段油箱。從第50批次開始,波音使用R-3350-41發動機,馬丁和貝爾隨後在第20批次開始引入。R-3350-41在散熱方面有所改進,具備進氣口導流板和交叉油路管道設計。

電子系統

B-29與飛燕式戰鬥機

B-29與飛燕式戰鬥機 戰場生存

從1941年開始,日本的生產力遠遠跟不上消耗,於是 日本陸軍決心把大部分飛機都隱藏起來,等待美國登入的時候再進行決戰。擔任防空的陸軍和海軍飛機只有區區970架,而高射炮僅有2590門。最後海軍還不肯把高射炮放出來保護城市和工業基地,而全部去保衛海軍軍港,海軍基地和鎮守府。由於B-29的升限很高,美軍護航戰機和艦載機密集,日本縱深又小,雷達還遭到美軍大規模電子戰壓制。日本防空進行的捉襟見肘,日本的3200門75MM-100MM高射炮都無法命中高空飛行的B-29。只有自動裝彈的三式120MM高射炮和五式150MM高射炮才有能力攔截高空B-29,但是數量只有122門,無濟於事。日本縱深太小難以防禦高速轟炸,日本防空的難點是B-29暴露在日本防空火力面前的時間非常短暫。日本任何內陸重要工業目標與城市目標距離海岸都不到50公里,B-29進行轟炸進出日本海岸線時間短暫。更何況美軍B-29安裝攜帶了APT1黛娜,APQ2小地毯干擾機和RR3U箔條,甚至還有專門的電子戰B-29轟炸機。對日本進行了世界首次大規模電子戰有效壓制了日本防空雷達和高射炮的火控雷達,使日本的炮瞄雷達效能下降了90%。防空雷達的有效發現跟蹤距離也從平均30-40公里,下降到了區區2-5公里。日本航空兵只能進行1次攔截1次突擊。而且由於B-29的高度和速度,也無法發揮全部飛機的威力,只有少數到不到100架飛機執行這些任務。

專門的防空截擊機需要是上升限度和上升速度,而日本幾乎從來就沒有想過還要進行本土 防空戰。他們的飛機都是基於大航程,野外和海上空戰設計的。是在5000米-6000米高度性能最出色的戰機。如果到了7000-9000米高空,比如一式隼戰,二式屠龍這些戰機只能進行一次攻擊,就會開始傾斜下滑。日本的專用截擊機是秋水,是一種噴氣式截擊機,可以上升到12000米,設計時速900公里,但是這種飛機在1945年7月還在試飛當中。

應對B-29轟炸的主力截擊機還有Ki-61“飛燕”式戰鬥機、Ki-45川崎屠龍戰鬥機等。由於B-29防護火力猛烈、作戰高度極高,所以日軍很難擊落,以至於發展了撞擊作戰。1944年8月20日,4戰隊的屠龍飛行員渡邊重夫軍曹撞擊擊落2架B-29。日本陸軍航空隊大開眼界。決定用堅固耐用的飛燕戰機專門進行撞擊戰術。不過飛燕並不能在B-29的飛行高度持續飛行,一般只能對B-29展開躍升攻擊,這樣一次攔截也就是1-2次射擊機會,而且飛燕的火力並不很強,多數型號只裝12.7mm或13mm機槍,1-2次射擊就擊落B29的機會也不多,於是日軍乾脆利用飛燕裝甲厚機體堅固的特點,用飛燕直接撞擊B-29的水平尾翼,並不是去迎頭撞機身,具有重型裝甲的飛燕,雷電,鍾馗都是用撞B-29的水平尾翼這個方法撞落B-29,並不屬於自殺攻擊,當B-29水平尾翼被撞飛後就會翻滾墜落,為了提高撞擊成功率一些飛燕乾脆把武器拆了減輕重量提高升限,由於當時日軍擁有的飛燕比雷電和鍾馗多的多,所以日軍擊落的B-29大部分都是飛燕擊落的。最好的戰果是1944年12月3日,飛燕撞擊6架美機。

B-29除了本身的性能外,作戰環境也極大的提高了B-29的生存率。在日本本州南部中部以及九州四國上空9000-10000米高度,有一股恆定向東的高速高空氣流,當B-29從太平洋方向折向日本海岸後,就進入了這股氣流,B-29的飛行速度會降低到500公里/小時,而日軍假如已有截擊機進入這一高度,日軍截擊機如直接轉向B-29,因飛機小,受風影響明顯,則速度會增加120-160公里/小時,會讓截擊機與B-29的接近速度過大,日軍的截擊機將無法對B-29進行截擊,因為根本就沒有時間完成瞄準,攻擊,脫離的步驟。奇特氣流幫助美軍B-29如虎添翼,而當B-29投彈完畢轉向高速脫離時,B-29向太平洋方向脫離,進入順風狀態,飛行速度超過690公里/小時,日軍截擊機不但無法對頭攻擊,甚至也無法追上B-29,日軍的截擊機實際只能在B-29進入時與B-29處於同樣航向同樣位置的情況下才能攻擊B-29,並通常只有1次攻擊機會,因為要進入這股氣流,並與B-29處於同一位置,必需先於B-29抵達B-29的航線上方,保持與B-29相同的航向,然後等下方B-29通過時,俯衝下去攻擊,並這股氣流在9000米高度以下就不存在了,日軍俯衝攻擊後也就脫離了這股氣流,雙方的距離就會拉大,也就沒機會再爬進去攻擊B-29了,而一次射擊就擊落B-29的機率根本就不高,往往傷而不落,所以說日軍截擊機最後乾脆採用了撞擊戰術。

到了1945年美軍攻克硫磺島以後,從塞班和提尼安基地起飛的進行白天轟炸的由300-700架B-29組成的龐大轟炸機群可以得到從硫磺島起飛的P-51戰鬥機的掩護。美軍野戰戰機的標準程式是,一個中隊排成一個縱隊,以200英里速度進入攻擊路線,16架野馬的96挺大口徑機槍一起開火掃蕩日軍地面高炮部隊,開闢攻擊道路。這樣一來,擔負攔截任務的二式屠龍復戰、二式鍾馗單戰、三式飛燕還是四式疾風在白天均無法接近B-29機群。

根據美軍官方資料,從B-29參戰到日本投降,在作戰任務中損失的B-29為:

第20轟炸機司令部:總共80架,被戰鬥機擊落:22架,被高射炮擊落:7架,其他原因:51架。

第21轟炸機司令部:總共334架,被戰鬥機擊落:52架,被高射炮擊落:47架,被戰鬥機和高射炮擊落:19架,其他原因:216架。

性能數據

項目 數據長度 30.18米

翼展 43.05米

高度 8.46米

翼面面積 161.27平方米

空載重量 33,800公斤

滿載重量 54,000公斤

最高起飛重量 60,560公斤

發動機 4×萊特R-3350-23超級增壓星形發動機

發動機功率 1600千瓦

乘員 10人

最高速度 574公里(9,144米)/492公里(海平面)

最大持續巡航時速 550公里(9,144米)

經濟巡航時速 354公里(7,620米)

戰鬥重量時爬升率 起始爬升率274米/分,到達6,096米高度時耗時38分

實用升限 10,241米

最大續航距離 5,663公里(7,620米,2,260千克炸彈)

實用作戰半徑 2,574~2,896公里

最大轉場航程 9,010公里,攜帶額外燃料時達到9,654公里

實用升限 10,200米

爬升速度 270米/分鐘

翼面負載 337公斤/平米

功率/重量比 121瓦/公斤

武器裝備 12.7毫米M2機關槍,20毫米M2機關炮

彈艙最大容量 9072千克航空炸彈

性能數據參考資料

服役事件

B-29投彈

B-29投彈 1944年4月,第1批B-29轟炸機進駐印度加爾各答美軍基地,美軍成立了第20轟炸機指揮部。並在4月24日經過喜瑪拉雅山的駝峰航線,抵達中國四川成都專為B-29而建的機場調度場。

1944年6月5日,B-29轟炸機進行了第1次作戰試驗,98架B-29前去轟炸了日軍占領下的曼谷。

1944年6月15日,92架B-29再次從加爾各答基地起飛,轟炸日本本土的九州島,向曾為日軍提供過大量鋼材的八幡鋼鐵廠投下了首批炸彈,拉開了美軍對日戰略轟炸的序幕。在此後10個月的作戰期間裡,美軍轟炸機摧毀了位於日本本土的1個重型工業工廠、2個飛機製造廠、大量的海運設施、陸地交通運輸樞鈕和油庫等重要目標。

1944年7月29日,霍華德.R.賈雷爾上尉指揮的B-29-5-BW(序列號42-6256)在轟炸日本設在遼寧鞍山的昭和鋼鐵廠時被高炮擊中。飛機無法返回成都基地,機組決定迫降在蘇聯海參崴。當時蘇聯還未和日本宣戰,這架B-29和賈雷爾機組被蘇聯扣留。

1944年8月20日,另一架從成都起飛的B-29A-1-BN(序列號42-93829)在轟炸八幡市時受損飛往蘇聯。途中機組跳傘,飛機墜毀在伯力以東的山區,機組員全被扣留。

1944年10月12日,首架B-29抵達塞班。首次作戰是同月28日,14架B-29轟炸了特魯克環礁。11月24日,島上111架B-29轟炸東京。自此展開B-29對日本本土越加猛烈的空襲,一路直至戰爭完結方才結束。

1944年10月中旬,美軍還轟炸了沖繩島和中國台灣日軍機場,取得了一系列戰果。

1944年11月10-11日的對九州大村市的夜襲中,B-29(序列號42-6365)受損迫降到海參崴。11月21日,B-29(序號42-6358)迫降蘇聯,這兩架飛機和機組都被扣留。

1945年1月,蘇方安排所有機組人員經德黑蘭返回美國,但他們扣留了三架B-29。

1945年1月6日,49架B-29從中國起飛向日本空襲,這是B-29最後一次從中國起飛執行轟炸任務。到了1月底,B-29開始從中國撤出,重新部署在太平洋馬里亞納群島上的基地。

1945年3月,美軍停止了從印度方面起飛的攻擊,將第20轟炸機指揮部與第21轟炸機指揮部合併,成立了美國第20航空隊。

伯克之車轟炸長崎

伯克之車轟炸長崎 1945年8月1日向日本33個城市投下的宣傳單張,警告在之後數天將空襲所列城市。到了戰爭末期,B-29空襲日本幾乎成為例行公事。

1945年8月6日,艾諾拉·蓋號在廣島投下第一枚核子彈小男孩。

1945年8月9日,伯克之車號在長崎投下第二枚核子彈胖子。

1950年,韓戰爆發,B-29在韓戰中出動超過20,000架次,投下200,000噸的炸彈。在戰爭後期,美軍指揮官道格拉斯·麥克阿瑟曾提議以B-29搭載核子彈轟炸中國東北,以遏止中國人民志願軍的猛烈攻勢,但被時任總統杜魯門反對並撤銷指揮的職位。

1950年,英國為了在阿芙羅·林肯遠程轟炸機量產之前獲得所需的飛機,向美國租借了87架B-29,英國皇家空軍按照自己的傳統將其命名為波音華盛頓M

1951年,韓戰中的第307轟炸機大隊

1951年,韓戰中的第307轟炸機大隊 之後隨著噴氣機時代的來臨,B-29開始退下前線。當B-36開始服役後,B-29由重型戰略轟炸機改變為中型轟炸機。之後B-29多數轉為執行輔助性質的工作,例如搜救,電子偵察、空中加油、氣象偵察等。

1954年美國空軍的B-29被噴氣式的B-47所取代,KB-29M和KB-29P加油機到1957為止全被KC-97取代。但是一些經過改裝用於執行特殊任務的 B-29 可以繼續服役多年。

1960年6月21日,最後一架B-29(TB-29雷達校準機,序列號42-65234)從美國空軍飛機清單中退役,結束超級空中堡壘的時代。

衍生型號

YB-29

YB-29 在原型機陷入困境時,波音公司並沒有閒著,威奇塔工廠開始生產14架服役測試機。首架YB-29(41-36954)在1943年4月15日下線,1943年6月26日在第三架XB-29首飛後也進行了成功的試飛。YB-29的發動機是4具改進過的R-3350-21,驅動三葉螺鏇槳。在服役測試階段,XB-29和YB-29使用的三葉螺鏇槳更換成漢密爾頓-標準的4葉螺鏇槳。第一架YB-29(41-36954)被送往通用汽車安裝液冷的艾利森V-3420發動機並進行試飛,後來重定型號為XB-39。V-3420實際上是兩具並列安裝的艾利森V-1710直列12缸液冷發動機,通過減速機由一個軸輸出動力。每具V-3420在7,620米能產生2,100馬力,在10,668米高空時,時速增加到651公里,但是增加的性能並不值得投產。

B-29A

B-29A B-29A是波音蘭頓工廠的產品。除了機翼的結構,B-29A與B-29基本相同。前面提到了B-29的翼梁是整體成型的,所以在組裝時,機翼必須作為一個整體進行吊裝。而B-29A的機翼結構就比較傳統,在機身里埋設機翼中段結構,兩端伸出機身,並與兩側機翼構件進行剛性連線,降低了生產和裝配難度。在非承力的外部翼段上,B-29A與B-29基本一樣,但B-29A的翼展增加了30厘米。B-29A裝備4具R-3350-57發動機,共製造了1,119架,批次號達到75。從第20批次開始去掉了尾部20毫米炮,並且在機背前炮塔增加一對12.7毫米機槍。現存唯一能飛的B-29“FiFi”號,型號是B-29A-60-BN。在一些後期型B-29A上測試過改進型發動機艙,中間冷卻器後移,形成了“無下巴”的形狀,於是新發動機艙有了“安迪.乾普”的綽號,安迪那時的一個著名卡通人物,他的下巴很短。“安迪·乾普”發動機艙套用到了B-29的後繼機B-50上。一些B-29A配備有氣動彈艙門,可以在一秒內迅速關閉,而普通的液壓艙門則要七秒。到1945年初,所有生產中的B-29都將此作為標準配備。

B-29B-60-BA(S / N44-84061)

B-29B-60-BA(S / N44-84061) B-29B是貝爾馬麗埃塔工廠專門生產的減重型號。根據在日本上空的作戰經驗,通常日本戰鬥機喜歡從轟炸機群的尾部發起進攻,與B-17在德國的情形大不相同。所以部隊要求生產一種只保留尾部自衛火力的B-29,可以大大減輕自重,增載入彈量。B-29B的尾部安裝了新型AN/APG-15B雷達,可以偵測到逼近的敵機並控制尾部機槍射擊。去除了所有的炮塔和通用電氣的火控系統後,B-29B的最大時速在7,620米時增加到586公里,適合執行炸了就跑的無護航轟炸和照相偵察任務。部份節省下來的重量也可用於增載入彈量上。B-29B典型的機組編制是七到八人,這是因為去掉了左右炮手,並且由雷達操作員兼任投彈手,但保留了中央火控炮手,任務是觀測員。

B-29B並沒有獲得單獨的大批訂單,通常是從貝爾的B-29生產線上進行小批量甚至單架的臨時生產。B-29B在外觀與李梅將軍1945年火攻日本時改裝拆掉炮的B-29幾乎一模一樣,只能通過尾部雷達天線和序列號辨別。

1945年1月到9月,貝爾共製造了311架B-29B,其中大部份都在當年進入馬里亞納的第315轟炸機聯隊服役。

戰後,B-29B帕蘇珊愛人號(44-84061)進行了遠程飛行改裝。配備了B-29A後期型的“安迪·乾普”發動機艙,R-3350-CA-2燃料噴射發動機和特別設計的三葉寬弦螺鏇槳。“帕蘇珊愛人”號創下數個遠距離飛行記錄,包括1945年11月進行的從關島到華盛頓12,737公里的不間斷飛行。

B-29C

B-29C是B-29A的改進型,換裝了改進的R-3350發動機,但由於戰爭的結束,陸軍取消了5,000架作戰飛機的訂單,B-29C並未投產。

XB-44

XB-44 相對於B-29的重量,4具賴特發動機總是顯得動力不足。為此,B-29A-5-BN(42-93845)被送到普惠進行R-4360四重二十八缸氣冷星型發動機的改裝。R-4360比R-3350體積大許多,為此重新設計了發動機艙,下方有很顯著的滑油散熱器進氣口。這架飛機的型號重新改為XB-44,於1945年5月首飛,由於馬力的增大,最快時速比B-29快80~96公里。

B-29D

B-29D 1944年7月,陸軍簽下200架XB-44的訂單,但是型號又改為B-29D。對日作戰勝利後,有大批飛機訂單被取消,B-29D的訂單也削減到50架。而陸軍航空軍非常想保留這個項目,將其作為B-29的後繼機。

B-50A

B-50A 1945年12月,B-29D的型號又改為B-50A,這是陸軍航空軍為了獲得國會撥款而採取的一個小伎倆,軍方解釋說B-50雖然是從B-29發展而來,但經過重大改進,幾乎是一種全新的飛機。也許是B-50聽起來是另一種轟炸機,而不是老舊的B-29,所以國會保留了這個項目,陸軍的策略成功了。B-50成為戰後美國戰略空軍的支柱。

F-13

F-13 二戰期間,對超遠程偵察機的需求日益增長。B-17和B-24都有偵察機改型用於執行此類任務,但它們的航程都不足以滿足在太平洋戰場操作的要求。美國陸軍航空軍認為B-29是唯一適合執行超遠程偵察任務的機型,並將一架B-29-BW(42-6412)改裝了特殊照相器材,測試成功後從B-29和B-29A生產線上抽出118架用於安裝仙童光學器材公司與航空技術服務司令部聯合研製的照相偵察設備。無論是B-29還是B-29A改裝的偵察機,型號統稱為F-13A(F是Photo之意)。所有的F-13A都在大陸航空公司(Continental Air Line)的丹佛改裝中心進行改裝,基本上每架飛機在後部乘員艙的後下方都安裝了一組6部照相機,其中3部K-17B、兩部K-22和一部K-18照相機。照相機通過後機身底部和側面開的取景視窗取景,領航員兼任攝像師,通過投彈手艙位的一具改進過的B-3偏流計照相。

F-13A後來又在後彈艙內安裝了半永久性油箱,前彈艙內則可以掛載照相閃光彈或者用以容納附加膠捲或相機。保留了所有的防禦武器,標準的機組編制是11人,其中包括一名照相機械師,負責在飛行中維護和操作照相系統。1944年10月13日,首架F-13A“東京玫瑰”號(Tokyo Rose)抵達塞班,並在同一天執行了對東京的偵察任務。這次的偵察為以後對日本首都的空襲提供了寶貴的圖像資料。第1和第3照相偵察中隊的F-13A部署在中國和馬里亞納群島直到戰爭結束。戰爭結束後,許多的F-13A拆除了除尾部機槍外的自衛武器。1948年,新成立的美國空軍將F-13A的型號重新改為RB-29(B-29改裝)和RB-29A(B-29A改裝)。韓戰中,部署在橫田機場的第91戰略偵察中隊RB-29(和一部分RB-50)再一次執行了超遠程偵察任務。韓戰中美國空軍的最後一次任務是第91中隊的RB-29A對北韓航空基地的偵察。

XB-29

EXB-29E是指一架用於各種火控系統飛行測試的B-29-45-BW。B-29F6架B-29-BW經過防寒改裝後飛往阿拉斯加進行低溫測試,型號改為B-29F。最後這些飛機都恢復到標準B-29配置。

B-29L

B-29L型號原先分配給安裝了英國軟管式空中受油系統的B-29轟炸機,但後改為B-29MR。

KB-29M

二戰期間,英國人就在研究空中加油技術,到1945年,一家名叫空中加油有限公司為他們的空中加油系統取得了專利,標誌著該技術的初步成形。美國空軍對此項能夠大大增加轟炸機和戰鬥機航程的技術很感興趣,在1948年從英國購買了92套空中加/受油設備並在波音公司的威奇塔工廠為B-29進行改裝。KB-29M加油機在前後彈艙內都安裝了可投棄的油箱,每個容量尾部安裝了軟管,卷架,絞車和燃料泵。每個炸彈艙內安裝了一個單獨的可投棄的油箱,每個容量8,700升。油箱接通機上加油系統,其中的燃油可以輸送到受油機上。在B-29MR受油機機尾配備了受油接頭和軟管絞盤。

1948年3月28日,兩架經過改裝的B-29加/受油機演示了系統的可行性。出於安全考慮在測試中輸送的是水而不是燃油,5月份又成功進行了燃油輸送試驗。受到演示成功的鼓舞,美國空軍決定將92架B-29改裝為KB-29M加油機。為了這次改裝,波音在1948年重開了已關閉的威奇塔2號工廠。另外有74架B-29改裝為受油機,最初型號定為B-29L,後來改為B-29MR。

在阿拉斯加機場滑跑的 B-29F

在阿拉斯加機場滑跑的 B-29F 6架B-29BW經過防寒改裝後飛往阿拉斯加進行低溫測試,型號改為B-29F。最後這些飛機都恢復到標準B-29配置。

XB-29G

XB-29G 用於測試早期噴氣發動機的B-29,機上所有武器被拆除,炸彈艙經過改裝用於容納被測試的發動機。發動機安裝在可伸縮支架上,飛行中將發動機放下進行測試。XB-29G測試過艾利森的J35和通用電氣的的J47、J73噴氣發動機,XB-29G僅此一架。

XB-29H

XB-29H是指一架用於測試各種自衛武器配置的B-29A。

YB-29J

YB-29J 一共有6架不同型號/批次的B-29被改裝成YB-29J,主要改進之處是換裝了R-3350燃油噴射發動機,發動機艙外形變化很大,這就是前面提到的“安迪.乾普”式發動機艙。新的發動機和發動機艙套用到了 B-29A 後期型的生產中去。後來這些飛機一部分用於偵察任務——這就是RB-29J,有兩架(44-86398和44-86402)被改裝成空中加油機驗證機——YKB-29J,安裝波音公司開發的飛桿式空中加油系統,並導致了KB-29P的出現。[17]

CB-29

KB-29K這個型號原先分配給安裝了軟管式加油系統的B-29空中加油機,但後來這些加油機型號改為KB-29M,所以空閒的B-29K被賦予了一架專門用於運貨的B-29-BW。

KB-29P

鑒於軟管加油系統的種種缺點,波音研發了至今仍在廣泛使用的硬管式加油系統。基本上去掉了軟管式系統的軟管和線纜,絞車和卷架。改裝後的B-29尾炮塔改為氣泡形觀察窗,下方安裝兩截可伸縮的加油桿,加油桿下部有兩片液壓控制的V形翼面,加油桿可以在一定範圍內運。受油機機頭上方裝有受油座,空中加油時,KB-29P飛桿式加油機,的加油操作員控制加油桿的長度和方位,將其準確插入受油座內,連線完成後就開始加油。不使用時,加油桿收起固定在加油機尾部的支架上。

使用飛桿系統後,受油機只需作簡單改裝。但是受油機飛行員在空中加油時必須將飛機嚴格保持在加油機後下方一定範圍內,確保與硬管的接觸。加油機腹部的一些系列指示燈將幫助受油機飛行員控制飛機。

為了進行KB-29P的改裝,波音蘭頓工廠已關閉的剩餘部分(其餘已經轉產C-97運輸機)重開,在1950-51年間將116架B-29改裝成KB-29P。1950年3月,首架

KB-29 尾部的加油操作員

KB-29 尾部的加油操作員 飛桿式空中加油系統主要用於為像轟炸機之類的大型飛機加油,但也可用於小型的戰鬥機。但空中加油公司改進的軟管-浮錨式加油系統更適於小型飛機,在這個系統中,加油機尾部拖出加油軟管,軟管頂端裝有浮錨,通過與戰鬥機機頭的加油探頭連線完成加油。一些KB-29P飛桿式加油機也進行了改裝,在加油桿末端安裝了很短的軟管和浮錨。

YKB-29T

一架KB-29M(45-21734)安裝了三套軟管-浮錨式加油系統可以同時為3架戰鬥機加油。一套系統安裝在尾部,其他兩套安裝在翼尖下的吊艙中。這架飛機型號重新編為YKB-29T,是戰術空軍司令部的第一架三點加油機。

但是B-29的速度無法和新式噴氣式戰鬥機匹配,所以只改裝了一架,三點加油系統套用到了日後的KB-50加油機中。

美國海軍的p2b-1s正在投放d-558-ii驗證機

美國海軍的p2b-1s正在投放d-558-ii驗證機 1947年3月14日,美國海軍獲得了4架B-29-BW轟炸機用以執行遠程搜尋任務,海軍將其重定型號為P2B-1S。其中的一架P2B-1S被改裝成海軍資助的道格拉斯D-558-II流星煙火火箭動力高速研究機的載機,命名為“多產的默特爾”號,NACA(NASA前身)編號137,炸彈艙經過徹底改裝以容納D-558-II。另有兩架P2B-1在因為彈艙中安裝了附加油箱以增加航程,型號改為P2B-2。1950年9月8日進行了D-558-II的首飛,試飛員威廉·B·布雷其曼,B-29的飛行員是喬治·簡森。接下來的幾年中流星煙火進行了一系列的空中投放試飛,每一次都大大拓展了飛行包線。1953年11月20日D-558-II在試飛員斯科特·克羅斯菲爾德的操縱下首次達到兩倍音速。1956年12月流星煙火進行了最後一次飛行。

EB-29

1947年8月29日,查爾斯.耶格爾駕駛貝爾X-1火箭飛機進行首次飛行時,就是由EB-29載機運載升空的。二戰結束後,有兩架B-29被改裝成試驗飛機的載機EB-29,B-29寬大的炸彈艙非常適合容納測試飛機,而且備不須對機身結構進行大的破壞。這兩架EB-29一架用於投放X-1,另一架則掛載麥克唐納XF-85小鬼寄生戰鬥機。

掛載F-85寄生戰鬥機的EB-29載機

掛載F-85寄生戰鬥機的EB-29載機 戰後有15架B-29被改裝用於空中搜尋救援任務,這些飛機竟能在機腹下直接掛載一個可空投的A-3救生艇,並在起落架與救生艇之間加裝了AN/APQ-13雷達,這些飛機型號定為SB-29,綽號“Super Dumbo”。SB-29除了機腹前炮塔外保留了B-29的全部自衛武器,當有飛機被擊落,SB-29立即前去救援,放下救生艇讓人員自救。

TB-29

用於訓練用途的B-29,一開始的任務是為各種各樣的雷達、電子戰設備提供校準,B-29巨大的雷達反射面積,非常醒目。當B-29逐漸過時,這些飛機的命運也很可憐,先是用於人員訓練、再是當作運輸機、接下來是拖靶機,60年代在美國空軍的對地攻擊訓練中被一一炸毀。

WB-29

用B-29改裝的氣象偵察機,這些飛機為了蒐集氣象數據,經常要飛入颶風和颱風的風眼中,一部分的WB-29安裝了空氣採樣裝置用於採集核試驗後的空氣樣本。

現狀

博物館中的B-29

博物館中的B-29 1970年代,在美國海軍加州中國湖靶場發現了存放著一批完整無缺的B-29。其中的兩架通過使用此地其他B-29的零件恢復成可飛狀態。B-29A44-62070被德克薩斯州哈林根市的民間組織同盟空軍獲得,民間註冊號N529B,綽號“FiFi”。B-2944-61748被捐贈給位於英國杜克斯福德的帝國戰爭博物館,1980這架B-29橫跨大西洋飛到英國,英國註冊號G-BHDK,在帝國戰爭博物館的美國航空分館。B-2944-62022露天停放在中國湖海軍武器中心多年後被科羅拉多州普艾布市韋爾斯布羅德航空博物館獲得,正在修復中。此地的其他B-29解體後運往各個私人和空軍基地的博物館,組裝後展出。其中一架在卡瑟航空博物館展出的B-29A實際上是由三架B-29的部件拼裝成的,主要的部件來自44-70064。這架飛機的塗裝改成了韓戰時期以沖繩為基地的第19轟炸機大隊第28中隊式樣。B-2944-69972被加州的美國航空博物館(西部分館)獲得,並正在由波音公司修復成可飛的狀態。除了中國湖“出土”的一批B-29外,還有一些珍稀的B-29散布在各個航空博物館。

B-29A44-61669民間註冊號是N3299F,在馬赤空軍基地博物館展出。

B-29-25-MO42-65281在特拉維斯空軍基地展出。

B-29A44-62220在德克薩斯州凱利空軍基地露天展出。

B-29B44-84053在喬治亞州華納.羅賓斯空軍基地的航空博物館展出。

B-29-55-MO44-86408在猶他州希爾空軍基地博物館。

B-29A44-87627在路易斯安那州巴卡戴爾空軍基地的第8航空軍博物館。

B-29-90-BW44-87779在南達科塔州的埃爾斯沃斯空軍基地博物館。

B-2945-21739被美國政府贈與韓國政府,在漢城韓戰聯合國軍博物館展出。

B-29-45-MO44-86292艾諾拉·蓋號(Enola Gay),曾在廣島投擲核子彈,在保羅.蓋博修復儲存基地。

B-29-35-MO44-27297伯克之車號(Bock's car),曾在長崎投擲核子彈,在萊特-帕特森空軍基地展出。

B-29A 44-61975 在康乃狄克州新英格蘭航空博物館展出,1979年10月3日,一場龍捲風破壞了博物館戶外展出的大部分飛機包括這架B-29。至今仍處於修復狀態,使用了來自亞伯丁其他 B-29 的部件。

FIFI

FIFI B-29A44-70016在亞歷桑那州圖森市皮瑪縣的皮瑪博物館展出。

B-2944-70113在喬治亞州多賓斯空軍基地展出。

KB-29P44-83905在1956年阿拉斯加州艾爾森空軍基地的一次著陸事故中損壞,機組沒有受傷,但當在試圖把飛機拖離跑道時,嚴重損傷了飛機。在拆除了昂貴的部件後,這架飛機被遺棄在航線附近多年,後來在1960年代早期進行的基地清理工作中將其拖到一個沙坑中,沙坑已經形成了一個小湖,而B-29被遺忘在其中。

TB-2944-84076,在內布拉斯加州奧福特空軍基地戰略空軍博物展出。

B-29 45-21748在查紐特空軍基地展出了很長時間,飛機經過重新塗裝,尾碼改成了45-01749。1993年查紐特空軍基地關閉後,移到Sandia國家核子博物館展出。

總體評價

設計成就

波音公司研製的B-29轟炸機性能優異,當然從現代眼光來看,這種飛機也沒什麼新奇之處,但在當時是一個劃時代的研製成果。為了實現在10,000m高空上飛行,除了炸彈艙之外。B-29的所有座艙都是密封加壓艙室。其機身設計成流線形,從空氣動力學角度來看,也很佩服機身設計水平接近理想水平。如果想挑出什麼毛病的話,就是座艙有些狹小,前後機艙的中間通道過窄,各機艙內部舒適性較差。究其原因也十分簡單,因為B-29轟炸機攜帶炸彈量十分大,炸彈艙尺寸過大,擠占了其他機艙的空間尺寸。可以說,B-29轟炸機的設計思想十分明確,為了提高轟炸機的性能,機身的流線形達最高境界,為了多裝炸彈,不惜犧牲機身設計的其他功能。B-29研製於二戰的最激烈時期,一切為戰爭服務的思想深入人心,所以機身設計凝聚了同時代人的各種優秀方案。為了適宜於高空飛行,B-29各艙室都採用了密封加壓方案,但一旦中彈,將使加壓系統失效,為了解決這一問題,機身採用了正圓斷面,這樣能減少機身表面積、降低機身被炮彈擊中的機率。又如,各機關炮都採用了遙控結構,以減少機關炮射手的傷亡。當然機身採用正圓斷面也有缺點,這使機身較細,使前後艙的連線通道過窄,妨礙了機組人員的自由活動。

在要求大炸彈艙,或者要求大座艙兩種意見發生矛盾時,B-29轟炸機傾向選擇了大炸彈艙,但也適當地改善了座艙的舒適性。總之,B-29機身設計是一個相當成功的例子。

B-29轟炸機還裝用了4台活塞式發動機,動力充足,速度高,每台發動機承連的炸彈重量是當時的新世界紀錄,並能飛越太平洋,直接轟炸日本本土。無論從哪方面講,B-29設計計畫都是一個十分成功的樣板。

軍事成就

在B-29轟炸機出現之前,日美兩國隔著太平洋,只能進行海上消耗戰,不能進行你死我活的決戰。B-29轟炸機出現之後,整個戰局形勢大變,給日本造成了嚴重損害,終於迫使日本無條件投降,徹底地摧毀了日本帝國的持久戰夢想。當時親身體驗過東京大轟炸滋味的人印象都很深,其中有人說:“轟炸的情景真恐怖,但B-29轟炸機的飛行姿勢真是壯觀,又高又平穩,十分漂亮!”B-29轟炸機又名超級堡壘轟炸機,渾號叫鬼怪式轟炸機,從其戰果來看,還是鬼怪式轟炸機的名字更合適。B-29轟炸機沒有在歐洲戰場參戰,只用於對日本作戰。確實是一種專門制服日本的 兵器。

在二戰期間,B-29轟炸機對日本全境進行了 地毯式轟炸,時間長達15個月之久,空襲次數達380次以上,累計達34790架次,投下的炸彈和燃燒彈合計達170000噸以上。不計算兩次使用核子彈的襲擊,共摧毀日本178平方英里的市區,導致40萬日本人死亡,250萬家房被毀,900萬人流離失所,而B-29的損失總共為414架癱瘓。一種飛機能取得這樣巨大的戰果,除了B-29轟炸機之外,恐怕是前無古人後無來者。一般認為,戰爭是經濟活動的延長。當然,即使認為上述數據並不十分嚴謹,但B-29轟炸機確實頗具美國風格,投入時手筆很大,但得到的收益也頗可觀。

在今後的歷史長河中,不可能有任何飛機能和B-29轟炸機相比。例如,在越南戰爭中,美國大批出動了B-52戰略轟炸機,總出動架次超過了B-29的轟炸架次,但戰果極其有限,最終也沒有體 越南屈服。