電報簡介

電報

電報電報,就是用電信號傳遞的文字信息。在通訊越來越迅捷的今天,電報的作用已經不是很大了。

電報(telegraph)是通信業務的一種,是最早使用電進行通信的方法,它利用電磁波作載體,通過編碼和相應的電處理技術實現人類遠距離傳輸與交換信息的通信方式。

電報大為加快了訊息的流通,是工業社會的其中一項重要發明。早期的電報只能在陸地上通訊,後來使用了海底電纜,開展了越洋服務。到了二十世紀初,開始使用無線電拍發電報,電報業務基本上已能抵達地球上大部份地區。電報主要是用作傳遞文字訊息,使用電報技術用作傳送圖片稱為傳真。

產生背景

在未發明電報以前,長途通訊的主要方法包括有:驛送、信鴿、信狗、以及烽煙等。驛送是由專門負責的人員,乘坐馬匹或其他交通工具,接力將書信送到目的地。建立一個可靠及快速的驛送系統需要十分高昂的成本,首先要建立良好的道路網,然後配備合適的驛站設施。在交通不便的地區更是不可行。使用信鴿通訊可靠性甚低,而且受天氣、路徑所限。另一類的通訊方法是使用烽煙或擺臂式信號機(Semaphores)、燈號等肉眼可見的訊號,以接力方法來傳訊。這種方法同樣是成本高昂,而且易受天氣、地型影響。在發明電報以前,只有最重要的訊息才會被傳送,而且其速度在今日的角度來看,是難以忍受的緩慢。

發明原理

電報

電報利用電磁波作載體,通過編碼和相應的電處理技術實現人類遠距離傳輸與交換信息的通信方式。電報通信是在1837年由美國S.F.B.莫爾斯首先試驗成功的。

它的基本原理是:把英文字母表中的字母、標點符號和空格按照出現的頻度排序,然後用點和劃的組合來代表這些字母、標點和空格,使頻度最高的符號具有最短的點劃組合;“點”對應於短的電脈衝信號,“劃”對應於長的電脈衝信號;這些信號傳到對方,接收機把短的電脈衝信號翻譯成“點”,把長的電脈衝信號轉換成“劃”;解碼員根據這些點劃組合就可以譯成英文字母,從而完成了通信任務。電報通信容量小,效率低。因此,隨著技術進步,公眾性電報通信業務逐漸減少,用戶電報、智慧型用戶電報等新業務有逐漸取代公眾電報業務的趨勢;而電報通信的存貯轉發和充分利用信道等特點正在數據通信等新業務中得到發展。

套用發明

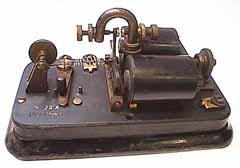

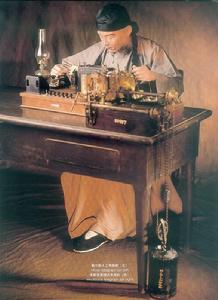

桌子上放著的是莫爾斯人工電報機(偏左的那一個)和韋斯登重錘式電報機。

桌子上放著的是莫爾斯人工電報機(偏左的那一個)和韋斯登重錘式電報機。1753年,當時對電的研究尚只停留在靜電上,一位叫摩爾遜的人,利用靜電感應的原理,用代表26個英文字母的26根導線通電後進行信息傳輸,但這種機器需要的導線太多,設定龐雜,並且靜電傳應的距離有限,因此這項發明沒有得到推廣。

1804年,西班牙的薩瓦將許多代表不同字母和符號的金屬線浸在鹽水中,他的電報接收裝置是裝有鹽水的玻璃管,當電流通過時,鹽水被電解,產生出小氣泡,他根據這些氣泡辨識出字母,從而接收到遠處傳送來的信息。但薩瓦的電報接收機可靠性很差,不具實用性。

後來,俄國科學家許林格設計了一種只用8根電線的編碼式電報機,並且取得試驗上的成功,但由於需要的導線還是太多,依然難以達到實用之功效。

1836年,庫克製成電磁電報機,並於次年申請了首個電報專利。惠斯通則是庫克的合作者。

莫爾斯原本是美國的一流畫家,出於興趣,他在1835年研製出電磁電報機的樣機,後又根據電流通、斷掉時出現電火花和沒有電火花兩種信號,於1838年發明了由點、劃組成的“莫爾斯電碼”。

19世紀後半葉,莫爾斯電報已經獲得了廣泛的套用。

電報史話

發展

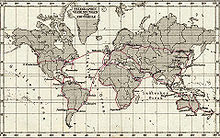

1891年時主要的電報線路圖

1891年時主要的電報線路圖1891年時主要的電報線路圖初期的電報只能透過使用架在陸地上的電線(land line)通訊。最早期的電線屬於單線式,需要透過地面完成迴路,傳送距離有限,更不能越過海洋。到了1850年,首條海底電纜(Cable)橫越英吉利海峽,把英國及歐洲大陸連線起來。首條橫越大西洋的電報電纜則在1857年敷設完畢。但由於技術原因,這條越洋電纜只使用了數天便告失靈。首條大西洋海底電報電纜要在九年之後,即在1866年方才成功投入使用。至於橫越太平洋的海底電纜,更要在1902年方才完工。

到了十九世紀90年代,各地仍然要經過電線用來傳送電報。尼科拉·特斯拉(Nikolas Tesla)等科學家在這個時候開始研究以無線電傳送電報。1895年,義大利人馬可尼(Guglielmo Marconi)首次成功收發無線電電報。四年後,即1899年,他成功進行英國至法國之間的傳送。1902年首次以無線電進行橫越大西洋的通訊。無線電報的發明使流動通訊變得可能,配備無線電電報機的遠洋船隻,就算在海洋上仍然與陸地保持通訊,更能在需要時發出求救訊號 。

衰落

隨著通訊科技的發展,電報已不再是主要的通訊方法。自從電話網路數位化以後,電報通訊變成為數位通訊網路內其中一種以文字通訊的套用。當電腦、電子郵件以及手提電話的簡訊日漸普及以後,電報更進一步被取代。現在一般人已不會使用電報通訊。傳統的電報新聞(即電訊新聞稿)亦已由電腦、網際網路及手提電話的簡訊所取代。只有在一些很特別的舊有套用環境下,才會偶然看見使用電傳打字機的電報業務。

香港的電訊盈科已於2004年1月1日宣布終止香港境內外所有電報服務,在同一年,荷蘭的電報服務亦宣告停止,美國最大的電報公司西聯(WesternUniontelegram)宣布2006年1月27日起終止所有電報服務。2008年5月1日泰國發行4000封紀念電報,以紀念使用了133年的泰國電報技術即日起走入歷史。

現時,在北美地區,InternationTelegraphy仍然維持電報服務,主要針對一些特別喜慶場合,或用作解決法律爭議之用。而在日本,NTT東日本和西日本仍然為當地民眾提供電報服務,主要用於慶祝新人、畢業,或喪禮治哀之用,而所傳的電報,會按場合以特製的紙和信封印出。在英國,英國電訊在2003年,將電報業務拆成一間小公司TelegramOnline。在部分開發中國家,電報仍有在法律以及通訊用途。

通訊方法

在未發明電報以前,長途通訊的主要方法包括有:驛送、信鴿、信狗、以及烽煙等。驛送是由專門負責的人員,乘坐馬匹或其他交通工具,接力將書信送到目的地。建立一個可靠及快速的驛送系統需要十分高昂的成本,首先要建立良好的道路網,然後配備合適的驛站設施。在交通不便的地區更是不可行。使用信鴿通訊可靠性甚低,而且受天氣、路徑所限。另一類的通訊方法是使用烽煙或擺臂式信號機(Semaphores)、燈號等肉眼可見的訊號,以接力方法來傳訊。這種方法同樣是成本高昂,而且易受天氣、地型影響。在發明電報以前,只有最重要的訊息才會被傳送,而且其速度在今日的角度來看,是難以忍受的緩慢。

中國電報

一、滿清時期

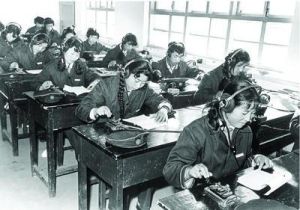

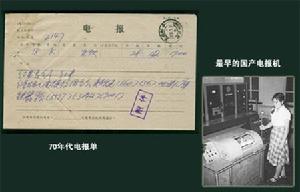

收發電報的機房

收發電報的機房1871年-最早侵入中國的電報通信

英國、俄羅斯、丹麥敷設的香港至上海、長崎至上海的水線,全長2237海里。於1871年4月,違反清政府不得登入的規定,由丹麥大北電報公司出面,秘密從海上將海纜引出,沿揚子江、黃浦江敷設到上海市內登入,並在南京路12號設立報房。於1871年6月3日開始通報。這是帝國主義入侵中國的第一條電報水線和在上海租界設立的電報局。

1873年-中國最早的漢字電碼

由於漢字由許多部首組成,結構複雜,字型繁多,一個字一個“面孔”,拍電報不直接用電碼來表示。因此,採用由四個阿拉伯數字代表一個漢字的方法,簡稱“四碼電報”,中國漢字多達6萬字,常用的漢字只有一萬個,所以用10的4次方(10,000)來表示(“四碼電報”的來歷)。1873年,法國駐華人員威基傑(S·A·Viguer)參照《康熙字典》的部首排列方法,挑選了常用漢字6800多個,編成了第一部漢字電碼本,名為《電報新書》。後由我國的鄭觀應將其改編成為《中國電報新編》。這是中國最早的漢字電碼本。

1873年-中國人最早研製的電報機

1873年,華僑商人王承榮從法國回國後,與福州的王斌研製出我國第一台電報機,並呈請政府自辦電報。清政府拒不採納。

1875年-中國最早的電報學堂

福建巡撫丁日昌積極倡導創辦電報。1875年在福建船政學堂附設了電報學堂,培訓電報技術人員。這是中國第一所電報學堂。

1877年-中國第一條自建的電報線路

1877年,福建巡撫丁日昌利用去台灣視事的機會提出設立台灣電報局,擬定了修建電報線路的方案,並派電報學堂學生蘇汝灼、陳平國等專司其事。先由旗後(即今高雄)造至府城(即今台南)。負責工程的是武官沈國光。於1877年8月開工,同年10月11日完工,全線長95華里。這是中國人自己修建、自己掌管的第一條電報線,開創了中國電信的新篇章。

1879年-中國大陸自主修建的第一條電報線路

1879年(清朝光緒5年),國內外戰事頻起,沙皇俄國乘機強占我國伊犁,並派軍艦竄入我國領海。清朝政府為了溝通軍情,派李鴻章多次與在我國開設電報局的丹麥大北電報公司交涉,由中國出錢,委託其修建大沽(炮台)、北塘(炮台)至天津,以及從天津兵工廠至李鴻章衙門的電報線路。這是中國大陸上自主建設的第一條軍用電報線路。

1880年-中國最早設立的電報總局

1880年,李鴻章在天津設立電報總局,派盛宣懷為總辦。並在天津設立電報學堂,聘請丹麥人博爾森和克利欽生為教師,委託大北電報公司向國外訂購電信器材,為建設津滬電報線路作準備。

1881年-中國的第一條長途公眾電報線路

1881年4月,從上海、天津兩端同時開工,至12月24日,全長3075華里的津滬電報線路全線竣工。1881年12月28日正式開放營業,收發公私電報,全線在紫竹林、大沽口、清江浦、濟寧、鎮江、蘇州、上海七處設立了電報分局。這是中國自主建設的第一條長途公眾電報線路。

1887年-中國自主建設的第一條海底電纜

在當時的台灣巡撫劉銘傳的主持下,花費重金敷設了長達433里的福州至台灣的電報水線--閩台海纜,於1887年竣工。它使台灣與大陸聯通一氣,對台灣的開發起了重要作用。這是中國自主建設的第一條海底電纜。

1899年-廣州在國內最早使用無線電通信

我國最早使用無線電通信的地區是廣州。早在1899年,就在廣州督署、馬口、前山、威遠等要塞以及廣海、寶壁、龍驤、江大、江鞏等江防軍艦上設立無線電機。

1905年-天津開辦中國最早的無線電學堂

1905年7月,北洋大臣袁世凱在天津開辦了無線電訓練班,聘請義大利人葛拉斯為教師。他還托葛拉斯代購馬可尼猝滅火花式無線電機,在南苑、保定、天津等處行營及部分軍艦上裝用,用無線電進行相互聯繫。

1906年-我國開通最早的民間無線電通信

1906年因廣東瓊州海纜中斷,在瓊州和徐聞兩地設立了無線電機,在兩地間開通了民用無線電通信。這是中國民用無線電通信之始。

1908年-上海地區開設無線電台

1908年,英商在上海英租界的匯中旅館私設了一部無線電台,與海上船舶通報。後由清政府收買,移裝到上海電報總局內,這是上海地區最早的無線電台。

1911年-中國最早的遠距離無線電報通信

1911年,德商西門子德律風公司向清政府申請,要求在北京、南京設立無線電報機,進行遠距離無線電通信試驗。

電台分設在北京東便門和南京獅子山,通報試驗結果良好。辛亥革命時,南北有線電通信阻斷,南北通信就靠這兩地的試驗電台溝通。

二、民國時期電信改屬交通部

1912年,民國政府接管清政府郵傳部,改組為交通部,設電政、郵政、路政、航政四個司。這一年:

上海電報局開始用打字機抄收電報。

京津長途電話線路加裝加感線圈(即普平線圈或負載線圈),提高通話質量。

國際無線電報公會規定我國無線電的呼號範圍為XNA--XSZ。

1913年-最早的郵電學校和無線電報局建立。

8月,交通部傳習所設有線電工程班和高等電氣工程班,分別學習有線電、無線電各項工程。同年,北京設立郵電學校。設高等班(二年畢業)和中等班(一年畢業)。1919年4月增設"電話專修班"(入學學生以國內外大專學校電機科畢業生為限),招收學員20名。成立北京無線電報局,裝設5千瓦無線電發報機,地址在東便門外。

1919年-設立無線電遠程收報處

1919年4月,北京無線電報局遷至天壇。在北京無線電報局東便門原址設立遠程收報處,套用真空管式無線電接收機直接接收歐美各國的廣播新聞。6月28日,將直接收到的中國出席巴黎和會代表拒簽對德和約的訊息,傳報給正在總統府前靜坐示威的學生,鼓舞了"五四"後的反帝愛國運動。從此打破了外商大北、大東、太平洋三家電報公司壟斷傳遞國外新聞的局面。

1921年-1月7日,中國加入國際電報公約(萬國電報公約)。

1924年-瀋陽開始建設遠程無線電台

1924年,在瀋陽故宮八角亭先建立了無線電接收機,接收世界各國的新聞,並與德國、法國訂立了單向通信(即單向接收歐洲發至中國的電報)。同年秋天,北大營長波電能台竣工,裝設了10千瓦真空管發報機,實現了與迪化(今新疆烏魯木齊)和雲南的遠程通信。

1927年-中國與歐洲實現雙向通報

1927年6月,瀋陽大型短波電台竣工,裝設了10千瓦德制無線電發報機。年底,成立了瀋陽國際無線電台,與德國建立了雙向通報電路。這是中國與歐洲直接通信之始。1928年,又增設了美制10千瓦短波發報機。瀋陽國際無線電台承接轉發北京、上海、天津、漢口等各地的國際電報,成為當時我國最大的國際電台。

1930年-上海國際電台建成。

1930年12月,與舊金山、柏林、巴黎建立了直達無線電報通信。正式開通中美、中德、中法電路。這是當時唯一由國家經營的國際電信通信機構。

1933年-中國電報通信首次使用打字電報機。

1937年-中國在長途幹線上開始裝用單路或三路載波機。

三、新中國時期

解放以後,新中國的電報業務蓬勃發展,1969年,“中文電報解碼機”問世,可以自動把電碼譯成漢字的機器,從電報局受到的電報,報文已經不是一組阿拉伯數字了,而是直接印出的漢字。中文電報解碼機的個工作流程:首先,象電傳打字機一樣,把收到的電報電碼自動翻譯成數字或者字母,然後,象電譯員一樣,將四數字自動翻譯成漢字,並控制印字機印出漢字,並控制印字機印出漢字。

中文解碼機的譯印速度相當驚人,每分鐘高達2800個漢字,平均速度為每分鐘1500個漢字。它的出現,解決了電報傳輸過程中由四碼自動譯成漢字的問題。

但是,至於電報傳送過程中由漢字自動譯成數碼,它卻無能為力了,因此,在為了同時實現發報和收報的過程中的自動化譯電,80年代初,中國研製了“中文電傳打字機”,也叫“漢字電報機”漢字電報機的外形和普通的中文打字機相似,機器面上有一排漢字,按下那一個鍵,回響的漢字信號就能自動地發往對方。收方能收到的信號,按照報文格式直接在紙上印出漢字,還可以用複寫紙複印幾份。用漢字電報機還可以口述指令,它的通報速度比當時的電子電傳機還高。

2001年8月1日:從今天起,中國電信集團公司取消公眾電報業務中的特急和加急業務。此舉預示著受飛速發展的新興通信產業的衝擊,傳統電報業務正在淡出百姓的生活。40年來,“東方紅,太陽升”的優美樂曲總會在整點時間在北京西長安街的上空迴蕩,北京電報大樓幾乎成為一個時代的象徵。而今天,這座著名的電報大樓里的電報業務櫃檯"蜷縮"在一個很不顯眼的地方,每天打電報的用戶也只有幾位。

香港電報

在19世紀末期,英國人統治香港後,即積極發展電報網路,成立大東電報局,為香港工商界提供對外聯絡服務。1871年開始,大東電報局便於香港島西部的鋼線灣鋪設電報電纜連線香港與外地。

二戰後,香港經濟高速起飛,電報為香港的工商業發展帶來不少貢獻。在電報最為流行的時期,上至大企業、大銀行,下至一般貿易公司、製衣廠,都擁有最少一台電報傳送機。

1980年代,隨著傳真機的普及,電報在香港即逐漸式微。2004年元旦當日,電訊盈科即停止電報業務。

台灣電報

電報是台灣電信業務之始。清代沈葆楨於1874年視師台灣時提議建水陸報線。丁日昌於1877年架設台南府城至鳳山旗後電報線。1866年於台北成立“電報總局”,1888年設立電報學堂。在日治時期最盛時,台灣有線音響機電報電路99路,對外無線電報電路16路,海纜6路。後多被美軍飛機轟炸破壞。設備與機房光復之後由電信局接收。台灣首次啟用英文電傳打字機是1949年8月16日,草山(陽明山)電信局為處理給蔣中正之大量電報,裝用美式15型電傳打字機。此後電信局管理的島內五條主要電報電路也改用電傳打字機,並且使用國際通用的“五單位碼”(鮑竇碼,Baudot code)。

分類

電報

電報電報因其解碼、傳遞速度、信息內容的不同等,可以分成很多類。

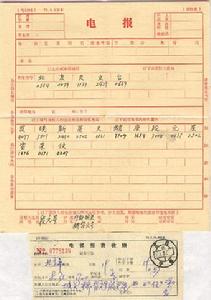

(—)明碼電報與密碼電報

電報對某些電文的傳遞,不是直接拍發和接收的,尤其是漢字書寫的電文,需將文字譯成可用電信號傳達的電碼後才能用發報機向外拍發。電碼有全社會共同約定的,也有個別人或集團之間互相約定的。全社會共同約定的電碼供公眾公開使用,叫明碼;由個別少數人或集團之間互相約定的電碼,主要用於保密活動,所以叫密碼。

公眾日常拍發和接收的電報,都是明碼電報。目前明碼電報的翻譯工作,一般是由電信局的業務人員來做,發報人將擬好的電文按郵電局規定的手續寫好交付業務人員就可以了,收報人收到的電文,已經是業務人員根據接收的電碼譯成文字的電文了。

(二)普通電報與加急電報

普通電報與加急電報的區別在於傳遞的時間長短。就中國目前電報傳遞的條件來講,普通電報一般在二至八個小時之間可以收到。但是,普通電報夜間停送,如果事情特別緊急,普通電報的速度不能滿足需要時,就鬚髮加急電報。加急電報比普通電報速度更快,收費也相應增高,辦理髮報手續時須寫明“加急業務”,井按“加急業務”交費就可以了。

(三)公務電報與私務電報

電報依其內容來分,首先可分為公務電報和私務電報兩大類。公務電報是為公事而拍發的,公務電報稿的寫作屬公文文種,可參閱公文寫作的有關章節。私務電報是個人生活交際活動常用的,這類電報稿的寫作,屬於日常生活套用文範圍。

使用

通訊

電報的發明使到長途通訊的價格大為下降。最早期電報的傳送成本,是依靠目測的擺臂式訊號機系統的30分之1。之後更隨著技術的改良和用量擴大而大幅下降。到了20世紀初,就算是一般普通人亦可負擔用電報作長途通訊。當時負責經營電報通訊的公司,在各地大城市設定電報局。一般人只要到電報局付款,便能拍發電報到遠方的另一個城市,收費是按距離及電報字數計算。當另一端的電報局收到電報以後,會有專人把印好的電報派送到目的地。至於各大企業和政府多數擁有其電報專線。而隨著電報的普及,各地亦出現了使用專門透過電報傳送新聞的機構,即現時的通訊社。當中路透社(Reuters)於1851年在倫敦成立,是最早的通訊社之一。

由於電報的傳送速率十分有限,因此最初只可能用作傳送文字,而且必須要把文字儘量精簡以減少字數。最早的電報用人手拍發,熟練的電報員使用摩斯碼大約能每秒鐘傳送一個字母。後來在1920年代發明的電傳打字機(Telex),將拍發電報自動化。電傳打字機之間像電話一樣以撥號接通,之後把訊息以打字的方式傳出,使用與電報一樣的技術傳送。一般人都能使用電傳,傳送的速度得到提高,亦大為減少出錯的機會。在傳真及長途電話普及以前,電傳打字機曾一度遍及各地的辦公室,專門用作長途通訊。

具體步驟如下:

(一)在向郵政局領取的電報單上正確、詳細填寫收報人姓名、地址。發信城市居民個人的電報應詳細寫明街道總稱、路名、門號及收報人姓名;發給代號工廠電報,工廠代號應使用漢字號碼書寫或用電碼詳寫,以免與電報掛號混淆;用部隊代號代替收報人地址應在數碼代號後寫明“部隊”字樣;用郵政信箱代替收報人住址,信箱號後應寫明“信箱”字樣,並寫明收報人姓名。

(二)將電報稿內容填寫在第二欄內(電報內容與署名欄),因為電報是按字數收費(每字收費七分),所以電文語言力求簡練、明白,能用一個字表達清楚的無須再用幾個字,但也要防止用字過少致使電文內容不明確而造成收報人誤解,貽誤事情。電文從左向右橫寫,小方格內寫漢字,不必加標點符號。電文末尾應正確填寫發報人姓名或單位。發報人可用一、二個字填寫為收報人所熟悉的自己的自稱,如:“母”、“子”等。

(三)發報人姓名、詳細地址及電話號碼填寫在電報單最後一欄。此欄內容供郵政局存查、聯繫之用,不拍發,因此也不收費。

在完成以上幾個格式內容的填寫後,發報人可將電報單交付郵政局工作人員拍發。發報人如果居住地區離城鎮較遠,可以委託郵遞員代辦。還必須指出,發報人如果遇到事情特別緊急,可向郵電局工作人員提出拍發加急電報,但需加費。電報單套用墨水筆書寫,字跡必須工整、清楚,以免譯錯,誤時誤事。

電報業務

1.國內公眾電報業務,根據不同的傳遞方式國內公眾電報業務和業務性質分為:國內電報、國內船舶無線電報、傳真電報、用戶電報。

2.國內電報,根據不同的服務對象和業務性質分為:天氣電報、水情電報、公益電報。

3.國內公眾電報開放的特別業務有:郵送電報、慶賀電報、請柬電報、慰問電報、弔唁電報、鮮花電報。

4.郵送電報是超出通信部門投送範圍,按掛號信郵寄的電報。

5.慶賀電報、請柬電報、慰問電報、弔唁電報統稱為“禮儀電報”,禮儀電報是人們在日常生活中,遇有喜慶、哀悼事件,向親朋好友祝賀、慰問、邀請或弔唁,以表達相互關心,慰勉情意所拍發的電報。

6.鮮花電報是在禮儀電報業務種類中,根據用戶不同需求,所拍發不同種類的鮮花禮儀電報。(未開辦此項業務的城市不予受理)。鮮花禮儀電報只開辦“普通”和“定時投送”兩種業務。

業務處理時限要求

1.天氣電報:全程最大處理時限為30分鐘。

2.水情電報、公益電報:全程最大處理時限為120分鐘。

3.普通電報:全程最大處理時限為:12小時。投送時間每日09:30、14:30、20:00各一次。(夜間停送時間:即當日20時至次日09:30時,扣除不計)。

4.禮儀電報:全程最大處理時限與普通電報相同。

5.鮮花禮儀電報:

普通業務:按電信部門規定的時限要求,發報人上午十一時(含十一時)前交發的電報當天投妥,上午十一時後交發的電報於次日十二時前投妥。

定時投送業務:是按發報人指定的日期和時間投送的業務,對於投送的鮮花電報,發報人應至少提前24小時交發:指定投送時間限於0800-2100,投送時間與用戶指定投送時間差為前後半小時。春節、元旦、聖誕、情人節等業務高峰期間只辦理指定日期投送業務,不辦理指定時間投送業務。

電報稿

內容

電報稿的內容由以下幾方面組成:

(1)受報人的地址、姓名、稱呼、提稱語。

(2)電報正文。

(3)自稱、署名、末啟辭。

(4)時間、印信辭。

電報稿的結構很像書信、便條,但是,在電報稿中,這些格式的書寫比較簡單,且有些常被省略,如稱呼、提稱語、末啟辭等,自稱與署名有時二者取其一便可,至於時間、印信辭,有時也可省略。

費用

電報傳送的技術複雜,手續較多,因此費用也較高。拍發電報收取的費用是按電報的字數計算出來的,字數越多,收費越多,所以,電報稿的寫作,在考慮完整地表達旨意的同時,還必須考慮儘量精簡字數以節省費用。

相關術語音頻復用電報,英文:voice-frequencymultiplextelegraphy

解釋:在電話型通路中使用頻分復用的電報傳輸。

人工電報機,英文:manualtelegraphset

解釋:供人工收發電報電碼用的設備,例如發報電鍵,收報振盪器等。

電報振動繼電器,英文:vibratingrelaytelegraph

解釋:具有附加繞組的電報繼電器。當正常繞組中沒有線路電流時,附加繞組被激勵,使銜鐵在其停止點之間產生某種有規律的振動,從而達到提高繼電器靈敏度的目的。

電報掛號,英文:telegraphicaddress;cableaddress

解釋:電報經營部門用以代替電報用戶地址和名稱的號碼。

附言日期日常生活中還有些事情也常用電報的形式,這就是某些時效性較強的交際活動,如親友之間祝賀成功、慶賀婚嫁、祝壽、慰問、弔唁、答謝等等。有關交際內容的電報稿的文辭多具禮儀性,又稱禮儀電報。在禮儀電報中,雖然也提倡精減字數,但稱呼、提稱語、末啟辭、自稱與署名、時間、印信辭等不可一概從簡,應從得體出發,斟情使用。

電報日期:

民國時期電報的發報月份用地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)代替,而日期用韻目代替。韻目代日是中國歷史上的一種電報紀日方法。清政府開通電報之初,因為傳送電報非常昂貴,按字論價,“字字是金”,所以節約用字就非常重要。為此發明了一種新的紀日辦法,用地支代替月份,用韻目代替日期。這種方法在電報領域一直延用到中華人民共和國建國初期,前後使用了70餘年。在其他領域也有使用,甚至有些人日記都是以韻目代日。

韻目代日是一種電報的紀日方法,電報以金代編修的《平水韻》的韻目代表日期。從韻目表中挑選出來代替日期的韻目,總共有三十個,分別代表三十天。前面十五天用的是韻目上平聲的全部,接後是韻目上聲的十個,再來是韻目去聲的五個;後來使用公曆,又添上—個“世”,代表三十一日,這樣用三十一個字分別代表三十一天。

日期上平下平上聲去聲入聲

一日東先董送屋

二日冬蕭腫宋沃

三日江餚講絛覺

四日支豪紙寘質

五日微歌尾未物

六日魚麻語御月

七日虞陽麌遇曷

八日齊庚薺霽黠

九日佳青蟹泰屑

十日灰蒸賄卦藥

十一日真尤軫隊陌

十二日文侵吻震錫

十三日元覃阮問職

十四日寒鹽旱願緝

十五日刪鹹潸翰合

十六日銑諫葉

十七日筱霰洽

十八日巧嘯

十九日皓效

二十日哿號

二十一日馬個

二十二日養禡

二十三日梗漾

二十四日迥敬

二十五日有徑

二十六日寢宥

二十七日感沁

二十八日儉勘

二十九日豏艷

三十日“卅”陷

三十一日“世”、“引”

照規定“三十日”該用“陷”字來代替,但是由於軍隊中忌諱,便用“卅”字來代替。“三十一日”沒有韻目可代,通常都用“世”或“引”字來代替:“世”字是“卅一”的合寫,“引”字像阿拉伯數字“31”。

電纜電報

1850年8月28日,英國人約翰(John)和雅各布·布雷特(Jacob Brett)兄弟倆在法國的格里斯—奈茲海角(Cape Gris-Nez)和英國索蘭海角(Cape Souther-land)之間的公海里用“巨人”號拖船在英法兩國之間的多佛爾海峽敷設了第一條海纜,但只發幾份電報就中斷了,原因是有個打魚人用拖網勾起了一段電纜,並截下一節高興地向別人誇耀這種稀少的“海草”標本,驚奇地說那裡面裝滿了金子。

1858年8月5日,第一份海纜電報橫越大西洋。這條大西洋海底海纜於1857年8月7日從愛爾蘭西海岸瓦倫西亞(Valentia)開始敷設,8月17日海纜在12000英尺深的水下崩斷。1858年7月28日深夜,兩隻敷纜船再次在大西洋中部相會,拼接好電纜後敷纜船向相反的方向敷纜。8月5日,總長為3240公里的電纜敷纜完畢。凌晨二點四十五分,第一份海纜電報橫越大西洋。8月12日美國和英國之間播發海纜電報,9月3日1點,由於報務員的錯誤導致電纜絕緣擊穿而損壞。

美國電報

2006年02月06日美國西部聯盟公司宣布,停止電報業務。具有諷刺意義的是,該公司是在網際網路上公布這個訊息的。而網際網路這一高科技通信手段恰恰就是導致電報“退場”的重要原因之一。由於越來越少的人使用電報,這個訊息竟然足足被人忽略了一個星期之久,才引起公眾媒體的注意。

據西部聯盟公司透露,最後10份電報的內容包括生日祝福、對死者的哀悼和一次緊急事件通知。其中,不少發電報的人並非忠實的電報擁躉,是衝著“發出美國歷史上最後一封電報”而來的。

美國西部聯盟公司創建於1855年,當時電報是先進、流行的通訊手段,後來被稱為“維多利亞時代的網際網路”,該公司也是美國最後一個提供電報服務的公司。