人物生平

編著書籍

編著書籍順治八年(1651年),15歲的閻若璩以商籍補山陽縣學生員,此後更是鑽研經史,深造自得。他立志博覽群書,曾經集陶宏景、皇甫謐的名言“一物不知,以為深恥;遭人而問,少有寧日”題於柱上,以此來鞭策自己發奮學習。多年孜孜不倦的潛心研讀,使他成為才富學贍的青年士子,為他日後卓然成家奠定了深厚的基礎。時海內名流過淮,皆與之交接,當地的學者如李明睿、方文、閻爾梅等,亦折輩和他來往,一起討考古今,切磋學問,使他獲益匪淺。

康熙元年(1662年),閻若璩改歸太原故籍。以後,他數次返籍鄉試,但都名落孫山。值得慶幸的是他也並未虛行。康熙二年和十一年(1672年),他兩次到太原松莊拜會了傅山,兩人切磋學問,考辨金石遺文之學,情誼篤厚。康熙十一年,他第四次返歸故里,恰逢顧炎武游太原,他們一道考晉祠古蹟,辨晉水源流及太原之沿革、唐晉之分封。顧炎武還以“所撰《日知錄》相質”“即為改定數條,顧虛心從之”。

續資治通鑑

續資治通鑑康熙三十三年(1694年),徐乾學去世,一統志局的諸學者雲散,年近60歲的閻若璩也回到了淮安府山陽縣。其後,他常常“訪友數百里內,往來蘇杭,輕舟載書冊酒茗,倘佯湖山煙水之間”。此時,他已“名動九重”,但使他深以為憾的是“績學窮年,未獲一遇”,名成而功未立。

康熙三十八年(1699年)和四十二年(1703年)。康熙皇帝南巡江浙時,他先後兩次進獻頌詩,渴望得到召見,但未能如願。後來,皇四子親王胤禛(即以後的雍正皇帝)因久聞其名,以手書相邀。已69歲的閻若璩感到不勝榮幸,不顧年老衰病之軀,日夜兼程,於康熙四十三年(1704年)正月趕赴京師。三月,被胤禛請至府邸,尊為上賓,“呼先生而不名”,“執手賜坐,日索觀所著書,每進一篇,未嘗不稱善”。不久,閻若璩病情加重,胤禛延請御醫為他醫治。六月八日(7月9日),閻若璩因醫治無效卒於京師。胤禛遣官經紀其喪事,並親撰輓詩及祭文,稱他“讀書等身,一字無假;積軸盈箱,日程月課;孔思周情,皆大言深”。

主要貢獻

閻若璩

閻若璩在清初的學術史上,閻若璩上承顧炎武、黃宗羲,下啟惠棟、戴震。作為清代漢學(或考據學)的直接先驅,閻若璩在清代學術史上的貢獻是不可磨滅的。

學術思想

閻若璩

閻若璩一、繼承了明末清初以顧炎武、黃宗羲為代表的清初學者反理學的思想傾向,指責“道學寡陋”,認為“訓詁之學至宋而亡,朱子尤其著者”。他推崇漢代經師馬融、鄭康成,認為他們“兼群經而纂釋之,其網羅遺逸,博存眾家,意義深遠矣”,明確表示“主漢不主宋”。

二、繼承了清初思想家強調的博古通今的學風,離開了他們主張的經世致用的目的。閻若璩博極群書,精於考證,淹貫經史,“於漢唐諸儒註疏,類能貫穿鉤穴,口誦如瀾翻”。他的著述頗豐,但大都是對古文的詮釋、整理、考證,離現實很遠。

三、主張對古書大膽懷疑,考證要力求確實。閻若璩以懷疑的精神對歷史上流傳下來的經籍、經注、經說問難,認為其中“不無錯誤處”。他希望探索經籍的本來面目,辨偽存真。以此目的出發,他讀書注重解義,凡有“一意未折,反覆窮思。飢不食,渴不飲,寒不衣,熱不扇,必得其解後止”。每論一事,每立一說,都要詳加考辨,力求精核,有時甚至“手一書,至檢數十書相證”。“大抵事必求其根柢,言必求其依據,旁參互證,多所貫通”。

主要著述

閻若璩

閻若璩相關寓言

閻若璩

閻若璩宋代學術很容易使人聯想到“孟子風格”,《大禹謨》“十六字心法”以唐人文本選擇為前提,朱熹對“二十五篇”行文平易的“猜想”則是對同一前提的逆反。“懷疑精神”在學術史中絕非壞事,關鍵問題是清代學術對朱熹“猜想”給出了一個什麼樣的研究結果。本文至少可以證實閻若璩的研究遠遠不足以支撐其結論。但是,閻氏的方法和結論卻在一定程度上為此後的清代學術提供了依據,包括乾嘉考據對“漢學”的復古,包括“古文學”和“今文學”的興替。閻氏之後清代考據學被稱作“漢學”,江藩將閻若璩列為清代“漢學家”第一人。事情開始有些荒唐:考據學鼎盛時期為什麼無力糾正閻氏《疏證》中大量十分明顯的考據錯誤?清代“漢學”古文家、今文家的學術定位有幾分明白幾分糊塗?兩個世紀清代學術在多大程度上以閻氏《疏證》為支點?

閻若璩在《疏證》中(第八十)講了一個故事。先說鄭康成於病重時以書信告子:“末所憤憤者,徒以亡親墳壟未成,所好群書率多腐敝,不得於禮堂寫定,傳與其人。日西方暮,其可圖乎?”然後講他自己“《疏證》第五卷寫成,年五十有三”。再說卜葬其父的過程。最後說:“後三年,果有……善寫生者適至,屬寫二圖,一禮堂寫定圖,一傳與其人圖。觀者鹹嘆其秀眉明目,以為康成遺照,而不知實以余像代之。因藏諸丙舍秋山紅樹閣,視我世世子孫雲。”

鄭玄書信見《後漢書》本傳。“末所憤憤者”是鄭玄於病重時交待遺願。“其可圖乎”是囑其子設法了卻暮年心愿(和畫像沒有關係)。我讀《疏證》三遍。初見上文,哂其誤解文義,行事荒唐;連“秀眉明目”都要掉書口袋。復見,觀其自比康成,沐猴而冠,竊竊私喜之狀。三讀,驀然警醒,終於覺察到他移花接木、惡意戲弄的快感:我逗你們玩兒吶。《疏證》五卷寫成,他已經蜚聲海內。這就怪不得他敢於寫下這樣的寓言。大約在此之後,他開始往《疏證》中“注水”。

由於閻氏寓言戲弄成分過於露骨,被他孫子閻學林在集資所刻西堂本中刪掉。其動機是對家祖的溫情與敬意。閻氏之後,中國一些知識精英逐漸喪失對中國文明的溫情與敬意。歷史學家最終成為歷史的殺手。這樣的歷史研究轉化為酷吏斷案深文周納的筆墨文書。“莫須有”的作偽故事如此這般編造下來,形成一種極不審慎的惡劣學風,於是有了康有為先生的作偽故事(《孔子改制考》《新學偽經考》),顧頡剛先生的作偽故事(“層累”說)。於是一些今文《尚書》篇章和更多的古文獻也最終成為“偽書”。時至今日,中國史學界似乎仍然搞不清楚誰是歷史學家,誰是佞人遺種,什麼叫客觀慎重的科學研究,什麼叫酷吏斷案的筆墨功夫。一門健全的學科必須要有一個知識的輪廓,要有一套獲得和分析經驗的相對成熟的方法,一套修復謬誤和良性生長的機制。難道沒有地下出土的“物證”,我們就沒有能力解決問題?說來有些荒唐,實則大可悲哀。

歷史評價

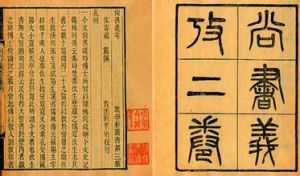

閻若璩是我國清初一位著名樸學大師。他畢生研究經學、古地理學,治學嚴謹,善於思考。他常說:“讀書不尋源頭,雖得之殊可危。”他20歲時研讀《尚書》時,對《古文尚書》產生了懷疑,於是花了三十年時間進行考證,終於寫成了著名的《尚書古文疏證》八卷,對東晉梅頤所獻的《古文尚書》辯出偽跡一百二十八著作權法,得出《古文尚書》二十五篇都是魏晉間偽作的結論,翻了一千多年經學史上的一個大案。名儒黃宗羲看後,大加讚賞說:“一生疑團,見此盡破矣!”並親自為此書寫序。近代學者梁啓超在《清代學術概論》評述說:“閻百詩的《尚書古文疏證》,不能不認為是近三年學術解放之第一功臣。”他在考證方面的成就,使他成為一代宗師。康熙二十九年,內閣大學士、刑部尚書徐乾學奉敕修纂《清一統志》,閻若璩因精於地理學,應邀參與編纂。此後,他又和著名史學家萬斯同協助徐乾學編撰《資治通鑑後編》一百八十四卷。

閻若璩一生勤奮治學、著書,除著有《尚書古文疏證》外,尚有《四書釋地》、《潛邱札記》、《困學記聞注》、《孟子生逐年月考》、《眷西堂集》等。他治學嚴謹,“事必求其根柢,言必求其依據”,“無一字假”。這種學風,對乾嘉學派的形成影響很大。紀昀對他在考據學上的貢獻給予很高評價:“百年以來,自顧炎武以外,罕能與之抗衡者。”江藩《漢學師承記》將閻若璩推為清代漢學家第一。

閻若璩的《尚書古文疏證》是清代考據學的一面旗幟。它與顧炎武等人橫掃了當時流行的空疏無本的心學,開創了清代樸實學風的道路,後來形成了乾嘉考據學派。他研究學問的方式我們今天仍在借鑑使用。他那種批判的精神,嚴謹的態度,詳細的占有資料,縝密的考證,實事求是的學風,是我們的寶貴的文化遺產,永遠值得我們繼承和發揚。

後世紀念

閻若璩逝世後,淮安人對他十分崇敬與懷念,在新城文昌宮內為他建了“閻先生祠”,供人憑弔祭祀。到了清末光緒初,段朝端、徐嘉等人因為“閻先生祠”地點過於偏僻,倡議改在城內奎文書院(遺址在今淮安市中學)並附祀已故淮安地方文人李鎧、張弨、顧諟、楊開源、任瑗、吳玉搢。建成後,由路伾(峽)題額,名為“閻征君暨六先生祠”。光緒22年(1896),山陽縣知縣盧維雍捐銀七十兩給閻征君祠,銀存於典鋪,每年以利息作祭祀費用。光緒27年(1901年),河下王全熙邀集一些文人,募集經費,在河下竹巷狀元里閻若璩故里另建“閻征君祠”,事未辦成即病逝。後來他的兒子王朝征繼續操辦,終於在光緒34年(1908)建成。故居

故居位置:儲庫營胡同(皮庫營胡同)15號閻祠在山西太原會館內,幾經變遷已難窺舊貌,現為民居。

《清史稿·列傳》“儒林”條下亦有閻若璩的傳。閻若璩是太原縣西寨閻氏第12世孫,今晉源區西寨村“閻氏宗祠”正殿南面靠牆,置有閻若璩的半身仿銅像和裝人鏡框的文字介紹;西寨村口置有“閻潛丘故里碑。”