歷史背景

鎮南關大捷遺址

鎮南關大捷遺址但當時駐守越南的中國軍隊沒有接到朝廷命令,發生了十一起偷襲法國駐軍的事件。法國公使震怒,向中國發出最後通牒。兩江總督在上海拖延談判,戰爭繼續進行。法國派出艦隊在中國東南沿海殲滅福建水師及部分南洋水師主力艦,同時占領澎湖及試圖登入占領台灣。法國陸軍攻入中越邊境鎮南關(現名友誼關)。清朝正式向法國宣戰。

戰役過程

鎮南關大捷遺址

鎮南關大捷遺址1884年底,劉永福的黑旗軍配合西線清軍,圍困占據宣光城的法軍達3個月之久,城中法軍幾乎彈盡糧絕。但隨著法國援兵的到來,宣光未能攻克。1885年2月,法國再次增兵越南,在法軍統帥波里也(BrièredeI′Isle)指揮下,集中兩個旅團約萬餘人的兵力向諒山清軍發動進攻,廣西巡撫潘鼎新不戰而退。2月13日,法軍未經戰鬥,即占領戰略要地諒山。2月23日,法軍進犯文淵州,守將楊玉科力戰犧牲,清軍紛紛後撤,法軍乘勢侵占廣西門戶鎮南關,炸毀關門,並在關前廢墟中插上一塊木牌,得意地用漢字寫著“廣西的門戶已不再存在了”,廣西軍民在法軍退走後在關前插上木樁,寫上“我們將用法國人的頭顱重建我們的門戶!”作為對法國侵略軍的回答。由於潘鼎新的戰敗,清政府革去他廣西巡撫職務,任命年近7旬的老將馮子材幫辦廣西軍務,領導鎮南關前線的抗法鬥爭。

清軍出擊

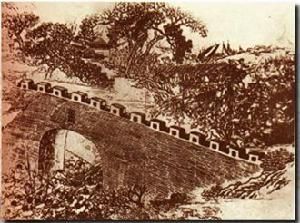

鎮南關(今友誼關)

鎮南關(今友誼關)馮子材親督士卒用土石築起一道長1.5公里、高7尺、寬4尺的土石長牆,橫跨於東西山嶺之間,牆外挖成深4尺的壕塹,並在東西山嶺修建堡壘多座,形成一個完備的山地防禦陣地體系。在兵力部署上,是時,廣西前線清軍共有90餘營4萬餘人,分駐於鎮南關至龍州一線。廣西巡撫潘鼎新畏葸怯敵,遠離前線;馮子材親率所部萃軍9營扼守長牆及兩側山嶺險要,充作第一梯隊,擔任關前隘主陣地正面防禦。總兵王孝祺部8營屯馮軍之後為第2梯隊;湘軍統領王德榜部10營屯關外東南的油隘,保障左翼安全並威脅敵之後路;馮子材另以所部5營屯扣波,保障右翼安全;廣西提督蘇元春部18營,屯關前隘之後2.5公里的幕府為後隊;另有12營屯憑祥機動。總計前線兵力約60餘營,3萬餘人,一切準備就緒。

決戰

馮子材(1818~1903)

馮子材(1818~1903)上午9時30分,大霧開始消散,法軍兵分兩路組織進攻:第一四三團第1營和外籍軍團第2營等沿東嶺向大小青山方向實施主攻;第一一一團第1營沿關內谷地前進,向長牆進攻,企圖在主攻部隊得手後兩路夾擊,攻占關前隘清軍防禦主陣地。法軍主力在炮火掩護下,攻占東嶺三座堡壘。並猛攻長牆。馮子材指揮所部頑強抵抗,一面商請駐於幕府的蘇元春部前來接應,並通知王德榜部從側後截擊法軍。在丟失三座堡壘的危急關頭,馮子材大聲疾呼:“法再入關,有何面目見粵民?何以生為?”守衛清軍在馮子材的愛國情感鼓舞下,英勇抗擊,誓與長牆共存亡,阻止了法軍的前進。

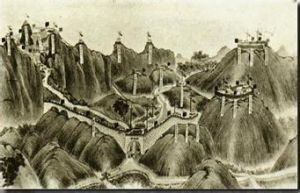

鎮南關清軍布防圖

鎮南關清軍布防圖戰至中午,終將中路法軍擊退。與此同時,陳嘉部、蔣宗漢部在東嶺與法軍展開了激烈爭奪戰,傍晚時分,王德榜在擊潰敵之增援部隊及消滅其運輸隊後,從關外夾擊法軍右側後,配合東嶺守軍奪回被占堡壘。這時,王孝祺也已擊退沿西嶺進攻之敵,並由西嶺包抄敵後,使其腹背受敵。法軍三面被圍,法軍死傷近300人,後援斷絕,彈藥將盡,被迫敗退,尼格里只得下令撤退,狼狽逃回文淵、諒山。馮子材抓緊有利戰機,率部乘勝追擊,於26日攻克文淵,29日攻克諒山,宣稱斃法軍近千名,重傷法軍指揮官尼格里,後又將法軍殘部逐至郎甲以南。取得重大勝利。

結局

鎮南關大捷油畫

鎮南關大捷油畫而在此役後清軍已經精疲力盡,劉永福部“所存不足五百名……多方招集不足千人,戰守兩難,進退失據。”清朝財政方面,四川總督丁寶禎在1884年就拿不出供鮑軍的十萬兩銀,說“鮑超軍需甚重,措辦為難”,在英國調停下,李鴻章和法國公使巴德諾(Patenotre)在天津會談,於6月9日簽訂了《中法天津條約》為結局。中法天津條約的主要內容就是確認了1884年戰局對中國不利時法國和越南之間簽訂的《第二次順化條約》,其中否定了中國對越南的宗主權,改由法國全權管理越南。法國軍隊移交台灣,中國軍隊撤出越南,從此越南脫離中國,成為法國屬地。

6月11日,天津條約簽訂。左宗棠對主和的李鴻章作出以下批評:“對中國而言,十個法國將軍,也比不上一個李鴻章壞事”;“李鴻章誤盡蒼生,將落個千古罵名”。

張梅認為鎮南關大捷“具有很大的偶然性”, 而且雙方剛停戰張之洞上報“探報法添兵到,定二八之日分路復攻諒山”。

傷亡記載

關於鎮南關一諒山大捷的戰果,,有清方奏報、法方記述、越南目擊者的口碑資料可查考。由於清朝統兵將領的派系不同,清方奏報大致上可以分為三個系統:一是廣西巡撫潘鼎新通過李鴻章向清廷奏報的淮軍系統;二是署廣西提督蘇元春和前福建布政使王德榜通過彭玉麟向清廷奏報的湘軍系統;三是關外軍務幫辦馮子材通過張之洞向清廷奏報的粵軍系統。清方記載

潘鼎新、李鴻章奏報:歷時三晝夜的關前隘“一場惡戰”,“斃匪千餘擒斬數百,並奪獲槍炮乾講不計其數。”

蘇元春、彭玉麟奏報,馮子材、張之洞奏報:“斃敵約數百。”“(初八日)斃匪千餘,斬首數百。”“奪獲槍械、衣物甚黔。”

和家信:“涼山克復,系西報傳來,傷其提仔,斃真法人五百餘,專教民耳。”“洋人自謂入中國以來,,未有如此次之大敗者。西電言,法提督尼格里傷斃。”“鎮南關連日勝仗,又報十三日官軍克復諒山,法人大挫,斬擒千有餘人,傷者不計。”

法方記載

黎貢德加爾新記述:三月二十三日,“總共死4人、傷25人,總數為29人喪失了戰鬥力。”“(三月二十四日)總共死70人,其中軍官7人。傷188人,其中軍官6人。”

加爾新:“所有軍官和士兵都被圍住”“在半點鐘以後,僅第111隊中主力,則已倒落四分之一,……或死或傷損失該數中之275人。”

越方記載

播歧記:“那年我在龍州,每天都見很多人擔鬼頭來領獎。”“大概一千個首級中有一百多個見真鬼頭,一共解了三百多冷真鬼頭到龍州示眾。”

馬朝展:“打仗剛停下來,我就挑豬肉和豆腐到隘口去賣給軍隊,看見有兩六堆老番頭,好堆有幾百個二。”

戰役評價

鎮南關之戰,是中國近代反侵略戰爭史上戰果顯赫的戰役之一,在中國戰爭史上占有重要地位。老將馮子材身先士卒,並顯示出高超的用兵藝術。他採取堅固防禦陣地待敵,爾後轉入反攻的作戰方針,激勵官兵奮勇殺敵,並採用主動出擊、陣前伏擊、近戰殲敵、夜襲、包抄迂迴、連續追擊等靈活有效的戰術,始終掌握戰場主動權,斃傷敵軍精銳近千人,繳獲了大量槍炮和乾糧,取得了中法開戰以來最大的一次勝利,極大地鼓舞了中越兩國軍民的鬥志,沉重打擊了法國侵略者的囂張氣焰,從根本上改變了中法戰爭的形勢。訊息傳至巴黎,導致茹費理內閣倒台。