界定

中國保險

中國保險重複保險又稱為復保險,其具體內涵在學理和立法例方面有不同的界定。有的將

重複保險界定為:投保人對同一保險標的、同一保險利益、同一保險事故與數個保險人分別訂立數個保險契約的行為,且各保險契約約定的保險金額總和超出保險標的價額。採取這種內涵的立法例國家有德國、法國、日本和韓國等。有的將重複保險界定為:要保人就同一保險標的、同一保險利益、同一保險事故與數保險人分別訂立數個保險契約,而該數個保險契約,均須於同一保險期間內發生效力而言。《中華人民共和國保險法》第41條第3款規定:重複保險是指投保人對同一保險標的、同一保險利益、同一保險事故分別向二個以上保險人訂立保險契約的保險。但是,2005年《中華人民共和國保險法(修改草案)》第41條第4款將重複保險界定為:重複保險是指投保人對同一保險標的、同一保險利益、同一保險事故分別向二個以上保險人訂立保險契約,且保險金額總和超過保險價值的保險。

2009年10月1日起施行的《保險法》第56條第4款規定:“重複保險是指投保人對同一保險標的、同一保險利益、同一保險事故分別與兩個以上保險人訂立保險契約,且保險金額總和超過保險價值的保險”。

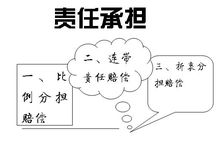

責任承擔

各保險人如何承擔保險責任,立法例主要有以下幾種:

比例分擔賠償

比例分擔賠償是指保險事故發生時,被保險人為彌補其損失,需分別向各保險人求償,各保險人根據其保險金額所占的比例對被保險人承擔賠償責任。這種立法例體現在法國保險契約法,其缺陷是增加了被保險人的求償成本,不利於保護被保險人的合法權益。

連帶責任賠償

保險法

保險法保險事故發生時,各保險人連帶承擔損害賠償責任,被保險人可選擇其中的任

一保險人或數保險人承擔賠償責任,保險人已賠償部分超過其應承擔的責任,可以向其他保險人追償。在連帶責任賠償立法例中,各保險人對外(被保險人)承擔連帶責任,對內承擔按份責任(各保險人按保險金額比例進行分擔)。

澳門《商法典》第1002條規定:發生保險事故時,被保險人得請求任一保險人在保險金額範圍內作出應付之全部賠償。支付賠償之保險人按保險金額之比例對其他保險人享有求償權;如其中一名保險人破產或其中一份保險契約無效或不產生效力,有關份額由其他保險人分攤。韓國《商法》第672條規定:就同一保險契約的標的及同一事故,同時或者依次簽訂數個保險契約時,若其保險金額的總額超過保險價值,保險人應以各自的保險金額為限承擔連帶責任。在此情形下,各保險人應按各自的保險金額的比例來承擔補償責任。

該立法例有利於充分保護被保險人利益,但在任何情況下,保險人之間均按照保險金額比例分攤賠償責任,難免會產生不公平,因為財產損失保險與責任保險存在區別。在財產損失保險中,保險金額體現了保險標的價值,但在責任保險中,責任限額是保險人用來控制自身風險的一種措施,不存在與保險人責任限額相對應的價值,各保險人按照保險金額比例分擔賠償責任,對於部分保險人來說,可能不公平。例如,投保人就其產品向甲保險公司投保10萬元的責任險,同時,就同樣產品向乙公司投保1萬元責任險,在保險責任期間,該產品造成第三人損失4000元,如果按照保險金額比例分攤,則甲保險公司承擔損失的10/11,而乙保險公司只承擔損失的1/11。但是,如果在同等情況下,適用“限額責任”,對於各保險人來說,可能更公平。所謂“限額責任”,是按各保險人在沒有其他保險人重複保險的情況下單獨應負責任的限額來比例分攤。就上例而言,如果適用“限額責任”,甲保險公司根據其保險契約,承擔的責任為4000元,乙保險公司根據其契約承擔的損失為4000元,兩份保險契約承擔的賠償責任之和為8000元,甲乙兩保險公司均分攤實際賠償損失4000元的1/2,即各自承擔2000元。在責任重複保險中,各保險人適用限額責任分攤實際賠償責任更現實,如果實際造成的損失小於或等於數份保險契約中的最低責任限額,則各保險人分攤的數額相等,有利於實現各保險人之間責任公平。

折衷分擔賠償

重複保險的責任承擔

重複保險的責任承擔《日本商法典》第632條規定,超額同時復保險各保險人的負擔數額,按其各自保險金額的比例決定。第633條規定:相繼成立數個保險契約時,前一個保險人先負擔損害,如果其負擔數額不足填補全部損害時,由後一個保險人負擔。該規定不利於保護被保險人利益,不利於實現各保險人之間的利益平衡。

分攤方式

在重複保險下,發生損失保險人須進行分攤,分攤方式有以下三種:

比例責任制

即按照各家保險公司的保險金額,比例分擔損失賠償責任,其公式為:某保險人的責任=( 某保險人的保險金額/所有保險人的保險金額總額 )×損失額

例: 保額:甲公司 + 乙公司 + 丙公司 = 20萬

2萬 8萬 10萬

損失:5萬

賠款: 甲公司:5萬 × 2萬/20萬 = 0.5萬

乙公司:5萬 × 8萬/20萬 = 2萬

丙公司:5萬 × 10萬/20萬 = 2.5萬

責任限額制

即各家保險公司對於損失的分擔並不以其保險金額作為分攤基礎,而是按照他們在如無他保的情況下所負責的限度比例分擔。其公式為:某保險人責任限制額= (某保險人獨立責任限額/所有保險人獨立責任總和)×損失額

例: 保額:甲公司 + 乙公司 + 丙公司 = 20萬 2萬 8萬 10萬

損失:5萬

獨立賠償限額:甲公司 + 乙公司 + 丙公司 = 20萬 2萬 5萬 5萬

賠款: 甲公司:5萬 × 2萬/12萬 = 10/12萬

乙公司:5萬 × 5萬/12萬 = 25/12萬

丙公司:5萬 × 5萬/12萬 = 25/12萬

順序負責制

即同一保險標的有兩家以上保險公司承保時,最早出立投保的保險人首先負責賠償,第二個保險人只負責超出第一個保險人保險金額部分,依次類推。

例: 保額:甲公司 + 乙公司 + 丙公司 = 20萬 2萬 8萬 10萬

損失:5萬

賠償:甲公司:2萬

乙公司:3萬

丙公司:0萬

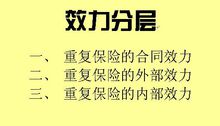

效力分層

重複保險制度的核心是其效力,主要解決的是在發生重複保險時,投保人或被保險人與各保險人之間及各保險人之間的權利義務關係。重複保險的效力分為三個層次:

重複保險的契約效力

從各國立法規定來看,重複保險的契約效力取決於投保人的投保意圖和通知義務兩個因素。

投保意圖

根據投保人投保意圖的不同,重複保險有善意、惡意之分。在惡意重複保險中,由於投保人企圖謀取不法利益,破壞了保險制度分散風險、填補損失的宗旨及功能,因此多數立法例規定惡意重複保險的各保險契約均為無效。典型如《德國保險契約法》第59條第3款規定:“要保人意圖藉由復保險之訂立而獲取財產上之不法利益者,以該意圖而訂立之保險契約無效……”

對於善意重複保險,立法例一般多在保險價值範圍內肯認契約的效力,例如我國台灣地區保險法第38條規定,除另有約定外,各保險人就其所保金額比例承擔保險責任;但賠償總額不得超過保險標的之價值。

通知義務不履行

重複保險中,投保人負有法定的通知義務。該義務的不履行不僅在有些立法例中被推定為惡意,而且會因此影響到保險契約的效力。例如我國台灣地區保險法第37條明文規定“投保人故意不履行通知義務的,保險契約無效”。有些立法例儘管沒有出現契約無效的字眼,但以保險人不承擔責任的措辭表達了同樣的規範內容。例如《義大利民法典》第 1910條第1、2款規定:“就同一個風險分別與數個保險人締結契約的,被保險人應當將所有的保險通知每一個保險人。被保險人對發出通知有故意懈怠的,諸保險人不承擔支付保險金的責任。”

我國《保險法》未對重複保險的契約效力專門規定,因此,在我國,對於惡意重複保險契約的效力,應依《民法通則》和《契約法》的相關規定加以判斷。根據《民法》和《契約法》有關契約效力的基本原則,合法性是契約生效的要件之一。所謂合法性是針對契約的目的和內容而言。惡意重複保險契約內容雖不違法,但目的在於騙取超額賠款,具有非法性,因此,顯然屬於無效契約。

重複保險的外部效力

重複保險的外部效力,是指投保人(被保險人)與保險人之間有哪些權利義務,主要體現在投保人索賠方式與順序、索賠金額的確定,超過應得部分保險金的返還等方面。

索賠方式與順序

歸納各國的規定,大致有三種主要做法:

一是優先賠償主義。採用這種做法的國家將重複保險區分為同時重複保險與異時重複保險。對於同時重複保險,各保險人依其承保金額與保額總和之比承擔賠償責任,彼此不承擔連帶責任;對於異時重複保險,則按保險契約成立的順序依次負擔保險金,即由先訂立保險契約的保險人負擔保險金後,若仍不足以彌補損害金額,則依次由後訂立保險契約的保險人負擔。因在後保險人的責任因在先保險人的賠償而減輕,故各保險人之間的責任分擔有失公平。

二是比例分擔主義。法國、義大利均采此模式。在此種模式下,不論重複保險的各保險契約是同時成立還是異時成立,各保險人僅按其承保金額與保額總和之比承擔責任,彼此不連帶。若部分保險人償付能力不足或破產,由於保險人之間不負連帶責任,則被保險人的利益無法周全;而且被保險人須分別向所有保險人請求給付,增加了被保險人的索賠成本。

三是連帶賠償主義。採用這種模式者(例如德國),不論重複保險各契約成立之先後,均屬有效,各保險人在其保額限度內承擔連帶責任。保險人給付保險金後,可對超出其應負擔部分向其他保險人追償。相比之下,連帶賠償主義符合優先保護被保險人(投保人)的立法趨勢,又不存在優先賠償主義及比例分擔主義的弊端,可資借鑑。

重複保險的效力分層

重複保險的效力分層根據我國《保險法》第41條,我國採取的是可以約定排除的比例分擔主義,即保險人按照其保險金額與保險金額總和的比例承擔賠償責任,契約另有約定除外。台灣地區保險法採取

的也是這種模式(台灣地區保險法第38條),可以約定排除的比例分擔主義賦予了當事人約定賠償方法的權利,緩和了(法定)比例分擔主義的剛性。不過,鑒於保險契約的格式條款特徵以及被保險人在締約中所處的弱勢地位,契約另有約定時,該約定內容對於被保險人是否較比例分擔主義更有利,則很難保證。也可能保險人以約定方式有條件地排除了自己的賠償責任,例如約定優先賠償主義,在其他保險人賠償完畢且賠付不足時,該保險人才承擔賠償責任。從這個角度來講,可以約定排除的比例分擔主義不具獨立存在的意義,這也是筆者沒有將其單獨歸納為一種做法的原因所在。

賠償限額

重複保險中賠償限額的確定有兩種方法,一種是保險價值確定法,例如我國《保險法》第41條規定“賠償金額的總和不得超過保險價值”,另一種是實際損失確定法,例如《海商法》第225條規定“賠償金額總和不得超過保險標的的受損價值”。筆者認為,與保險價值確定法相比,以實際損失確定法確定重複保險的賠償限額更為合理。保險價值確定法的弊端在於:重複保險中各保險契約若既有定值保險,又有不定值保險,或全部為不定值保險,則每份契約下保險價值不盡相同,究竟以哪一保險價值為準不好確定。另外,即使各保險契約中的保險價值相同,也不宜以保險價值作為賠償限額,至少不能以保險價值作為賠償限額的唯—尺度,還要考慮可保利益價值與實際損失金額。否則,在發生部分損失時,若以保險價值為限,有可能出現各家保險人賠付之和雖小於價值,但高於實際損失的情形,違背了被保險人不得因保險而獲利的基本原則。

依實際損失確定法,被保險人從各保險人處所獲保險金不得高於其實際損失。若實際所獲保險金超出其實際損失,該如何處理?英國《1906年海上保險法》第32條給出了明確的處理方法。該條(2)(d)規定:“若被保險人得到的金額超過本法所允許的賠償額,則此種超出金額即被視為由被保險人代各保險人託管,由保險人按他們之間的分攤權利攤回。”

重複保險的內部效力

研究重複保險的內部效力,旨在明確各保險人之間在賠付完畢後內部的權利義務,主要包括相互分攤保險責任的義務和追償保險金的權利,核心在於分攤、,分攤是已賠付保險人的權利,也是其他未賠付保險人的義務。追償與分攤是一個事物的兩個方面,在分攤後,若已賠付保險人賠付金額超過其應當承擔的賠償責任的,必然會發生向其他保險人的追償問題。英國《1906年海上保險法》第80條對分攤與追償進行了準確的規定。第l款規定:“在被保險人因重複保險而造成超額保險之場合,各保險人相互之間有義務按其契約負責的數額比例分攤損失。”第2款規定:“任何保險人如已賠付了超過其應攤比例的損失,有權向其他保險人追償超過部分,並有權像已支付超過其債務比例的保證人那樣,取得同樣的救濟。”

若同一利益投保了多張保單,確定不同保險公司的責任程式涉及損失理賠中一些最重要、同時又是最複雜的問題。分攤原則所要解決的就是這些重要而複雜的問題。

影響與作用

重複保險往往會造成保險金額總和超過保險標的的實際價值的情況。重複保險並不要求保單承保完全相同的利益、危險或期限。各保單之間只要存在重疊現象,便屬重複保險。例如,同一房主以同一家財投保一年期家財險,在第十一個月底又向另一家保險公司投保,那么這兩張保單有一個月期屬重複保險。