人物簡介

1931年,“九一八”事變後,日軍占領瀋陽。鄭新潮拒絕接受日軍奴化教育,從瀋陽到北平讀書,1937年8月,北平失守後,鄭南下至南京考入黃埔軍校步兵科,畢業前,在黃埔軍校學員中再次選拔考入高級炮兵學校第五期尉官總隊觀通系,畢業時,成為第十四期第一總隊炮科學員。1938年底,受到東北抗日救亡總會高崇民、於毅夫的啟發,通過八路軍駐西安辦事處引薦,帶領六名黃埔軍校同學奔赴延安參加革命,並受到毛澤東和朱德的接見。籌備延安炮兵學校,隨後進入延安抗日軍政大學第五期東乾隊與張學思在一起學習工作。1941年,抗日軍事政治大學(第3分校)改建為延安軍事學院,鄭被分配到延安軍事學院任炮兵教員。1945年春擔任延安炮校教官。同年秋,為了實現毛主席提出的“建立鞏固的東北根據地”的指示,隨延安炮兵部隊挺進東北戰場,途中籌建宣化炮兵學校。1951年,調入北京軍委炮兵司令部馬政局工作。並參加撰寫了由朱德同志主持的編寫我軍炮兵軍戰史工作。1953年,隨軍委炮司馬政局轉入軍委總後勤部馬政局工作。1961年,轉入地方工作。在“文革”的十年浩劫中受到衝擊,經受了抄家、批鬥、蹲牛棚、勞動改造等。1986年1月,病世。

親歷黃埔學潮

1937年,鄭新潮隨國民黨黃埔高級炮校到達貴州都勻,開始整訓上課。在此期間,包括鄭在內的一些軍校學生接觸到了進步書籍和文章,並偷偷閱讀,如《資本論》、《論持久戰》、《論反對日本帝國主義的策略》等。過了兩個月後月,由於抗日戰爭節節失利,國統區的學校人心浮動,思想活躍,國民黨軍事委員會政治部主任陳誠下令禁書。炮校“三青團”的活動也十分猖獗。他們搜查學生宿舍,收集學生思想情報,對學生思想控制得很嚴。鄭新潮等進步學生反對學校當局的鬥爭也越來越激烈。

到了1938年,鄭的好友、東北籍蒙族學生莽大齡受到了監視。有人說,他和共產黨人暗中有接觸,並且私下裡與軍校其他同學討論時局和“違禁”書籍。這種傳言被學校政治部主任伍中定聽到了,他下令將莽大齡等十四名學生抓了起來。於是,鄭新潮組織東北籍學生向伍中定要求放人。伍堅決不答應。他們一氣之下,就把伍中定扣押起來,還把學校電台進行封鎖。全校上千名學生罷課。這樣一直鬧了五、六天,國民黨憲兵團與特務把學校團團圍住,雙方僵持不下。事情越鬧越大,引起全國進步新聞媒體的報導。國民黨軍事委員會也知道了鬧學潮的事。迫於社會各界輿論的壓力,蔣介石指使何應欽處理這一事件。鄭新潮與王其鋼被推選為全校罷課學生代表,找炮校教育長鄒作華,說服和爭取他的同情,東北籍鄒作華當然同情東北籍學生,於是就帶著兩名學生代表一起到達陪都重慶面見蔣介石。

他們到達重慶後,住在南京飯店。在等待蔣介石接見期間,國民黨軍政部部長何應欽先接見了他們,告誡他們不要輕易接受其它思想的影響。隨後,白崇禧、陳誠也分別接見了他們,了解鬧學潮的情況,聽取學生代表的意見和要求。

緊接著,蔣介石在重慶曾家岩國防最高委員會接見了鄭新潮和王其鋼。鄭簡要地向蔣介石匯報了炮校事件的經過,隨後要求釋放愛國黃埔同學,並諫言全力抗戰,一致對外,收復淪陷國土。蔣介石在沉思中並沒有直接答覆對方的要求,也沒有提及如何處理被抓起來的學生,只是說:儒生可教,勿輕戒躁,你們回去告誡諸生,要敬守學業,將來奮勇殺敵,報效祖國。同時勸誡黃埔師生要自愛,不要做出不利於團結和穩定的事情。因蔣介石兼任炮校校長,為了收買籠絡,他對黃埔學生一向採取懷柔態度。就在鄭新潮與王其鋼返回都勻炮校後久長,莽大齡等十四名同學無罪釋放。伍中定被學生扣押不久也被釋放出來。此後,軍校的學生們看書、討論等政治環境都變得寬鬆了。特務、政工人員的監管也不再那么嚴了。

籌建延安炮兵學校

早在1938年,隨著抗戰的形勢發展,毛澤東與朱德對延安炮兵學校的籌建早有渴望的打算,只是因為延安的困境使之難以實現。1938年,東北籍鄭新潮(鄒作華的門徒)在黃埔軍校高級炮校尉官總隊,因在黃埔軍校鬧學潮,以學生代表身份面見蔣介石,強諫抗日未果,畢業後經高崇民、於毅夫引薦,他帶著6名黃埔同學奔赴延安,在楊家嶺受到毛澤東和朱德的接見,在座談時,毛澤東講述了中國古代“四大發明”中火藥的運用,以及中外“炮”的產生和發展歷史,論述了拿破崙對炮兵發揮的優勢,還談到二次世界大戰中史達林提出:‘炮兵是戰爭之神’等等論述。毛澤東接著談到了紅軍的炮兵作用和發展歷史,以及紅軍長徵到延安後現存的幾門炮,並讓賀龍責令鄭新潮從現在開始籌劃延安炮兵學校前期籌備工作。根據軍委的指示和安排,習仲勛、胡喬木將鄭新潮從戰時青年訓練班調整到與劉瑞龍同住在一個窯洞裡,專心從事延安炮校的前期籌備工作。鄭新潮白天尋找和製作炮兵教學教材和教學器具,晚上編寫炮兵學校籌備方案和教材。此後,這些籌備內容在郭化若任延安炮校校長時向他作了總結匯報。鄭新潮在總結匯報中提出:延安炮兵學校的建立是歷史客觀發展的產物,也是八路軍在戰爭中發展的必然。

1944年11月,陝甘寧晉綏聯防軍司令員賀龍和副司令員徐向前找延安軍事學院的教育長郭化若談話,讓他擔任延安炮兵學校校長,全面負責該校的組建工作。當時,鄭新潮正在延安軍事學院擔任炮兵科教員,而身為教育長的郭化若找到鄭新潮,讓他協助參與組建炮校工作。當時的條件十分差,一切都要自己動手。根據郭化若同志的指示:因地制宜,因陋就簡,不怕萬難,克服一切困難。從課程設定,編寫教材,到教材器具等都需要大量的具體工作。鄭新潮負責通信方面的教材和教具準備工作。為了解決炮視鏡、方向盤等觀測設備以及炮兵用的計算工具,他想方設法,不辭辛苦,教材要靠自己編寫,教具要靠自己製作。單就教具一項,製作任務就相當繁重。從炮兵團轉交過來的舊火炮只有18門,1個學員隊平均不到兩門。炮兵射擊指揮器材更是缺乏,即使能收集到一些觀測器材,由於產自不同的地區或國家,規格不統一,操作方法也不盡一致。更多的器材,小到水平儀、米尺、三角板,大到山炮,都要設法製作代用品或模型。除了準備教學用品外,還要開荒種糧、種菜。這些困難的克服,只有靠拼搏,靠艱苦奮鬥才終於完成了任務。1945年3月,延安炮校正式開課,鄭新潮從始至終一直投入到炮校籌備和教學工作。

炮兵學校組建工作進展迅速,從招生、編隊及開課準備工作,只用了3個月。1945年3月15日,延安炮兵學校在南泥灣陶寶峪開課,因黨的第七次代表大會正在舉行,到了8月1日才舉辦延安炮兵學校的開學典禮儀式,典禮上,朱德、葉劍英、肖勁光等首長出席並講了話。

校長:郭化若:政治委員:邱創成;副校長:匡裕民;教育長:李蔭南;政治部主任:劉登瀛;訓練部長:張志發;校務部長:朱光。 專職炮兵技術教員:鄭新潮、沈毅、林千、吳振宇(朝鮮人)、李偉、殷鴻、助理:邵清廉(女)等十幾名教員都參加了開學典禮。

1945年2月,延安炮兵學校開始正式編班,加上總部炮兵團的同志,一共編成了10個炮兵學員隊,一個工兵科,一個迫擊炮教導隊。學期8個月。 專職炮兵技術教員主要講述:射擊技術、戰術運用、火炮操作、偵察指揮、軍馬馬術訓練等。 有關政治理論、戰爭形勢、工兵、行軍、宿營等等都是聘請各部隊兼職人員或首長來講課。

1945年3月15日,延安炮兵學校--人民軍隊的第一所炮兵專業學校在開課前。賀龍也聽取了炮兵學校校長郭化若和教員鄭新潮、沈以等關於組建工作的綜合匯報,他說:炮兵學校組建工作的方方面面,都凝聚著郭化若的心血,也有最早籌建人鄭新潮、沈毅等炮兵教員的默默無私奉獻,是大家和集體力量的體現。

1945年4月中旬,炮兵學校教員幹部受到毛澤東接見了,他勉勵大家要努力學習炮兵專業知識,將來像種子一樣到各部隊去生根開花結果。由於過度勞累,沒等到七大開完,郭化若 就病倒了。以後,郭化若另有任用,沒有再回到他一手創辦的延安炮兵學校。後來,朱瑞接任延安炮校校長。

延安炮兵學校為我軍培訓了第一期1000名學員,分配到五個炮兵團擔任各級骨幹。炮兵學校機關和其他學員。延安炮兵學校被譽為“人民炮兵的搖籃”。

籌建宣化炮兵學校

隨著戰爭局勢的變化和炮兵發展的需要,中央軍委決定:“延安炮兵學校立即遷往東北,加快炮兵建設”。1945年9月,延安炮兵學校的教員:鄭新潮、沈毅、林千、郭允升、邵清廉等十幾名教員帶著教材和教學儀器隨胡耀邦率領的北上部隊,出延安、東渡黃河,入晉察冀,在西柏坡稍作休整後,向察哈爾挺進。當部隊沿太行山脈、燕山山脈進入張家口宣化時,受到國民黨師團部隊的夜間襲擊,炮校的鄭新潮、沈毅、林千等教員都是國軍和共軍中最優秀的炮兵精華人才,他們迅捷架起十幾門炮,快速反擊,百發百中,全擊中要害,敵軍師團感覺像碰到精銳部隊,不敢冒然發起總攻。由於延安炮校前進受阻,加上一路長途跋涉的炮校北遷部隊,在日夜兼程的疲勞行軍中,經請示後接到延安炮校朱瑞校長的指示:令延安炮校北遷部隊在宣化休整待命,並籌建宣化炮校。此時,林千、趙大曼、鄭新潮、沈毅、邵清廉等迅速投入了籌建宣化炮校(現炮兵指揮學院),他們在最艱苦的歲月。著手創建宣化炮校,庭院當課堂,石板做黑板,老木匠拿來門板,雕刻上:“宣化炮兵學校”木牌,掛在門前。此後,宣化炮校進行了幾期培訓班的教學課程。1946年由於東北戰場的緊迫需要,部分教員奔赴哈爾濱。1945年12月後,延安炮兵學校先後改名為:“東北人民自治軍炮兵學校”“東北民主聯軍炮兵學校”“朱瑞炮兵學校”,後來發展的各炮校。當年留駐的宣化炮校依然存在,只是隨著戰爭歲月和人員的流失逐漸淡化了,直至解放後宣化炮兵才得以。

1979年,任職北京軍區炮兵副司令員林千在與鄭新潮懷舊時抒情:回憶往事,歷歷在目,艱苦歲月,籌建炮校,系情宣化,終身難忘。鄭新潮也為離開宣化後,再也沒看到今天宣化炮校的發展現狀而感到遺憾。

創建軍馬事業

1946年8月,東北民主聯軍(第四野戰軍的前身)為加強以炮兵為重點的 特種兵建設,下達第四號命令,決定在牡丹江建立軍馬場。東北民主聯軍炮兵司令員兼東北軍區炮校(由延安炮校轉變而來)校長朱瑞在哈爾濱接見鄭新潮時說:馬與炮不可分割,縱覽中外炮兵發展史,軍馬是炮兵不可缺的組成部分。現在由於戰爭形勢的緊迫,讓你做好思想準備,從事軍馬工作。當時,由於日軍投降後在牡丹江沿線收繳了大量的重型火炮武器,我軍接收後缺乏馬匹無法運出來等諸多因素。1947年2月,經朱瑞批准、炮兵黨委決定,由原延安炮兵學校教員鄭新潮等創建牡丹江軍馬場,該軍馬場隸屬於東北軍區炮校,任命鄭新潮為場長,副場長暫時缺位。此後,東北炮校的教員鄭新潮、邵清廉等在牡丹江謝家溝日本兵營的廢墟上開始創建。就這樣,他們白手起家,艱苦奮鬥,從無到有,從小到大,歷經三年的時間創建了全軍第一個軍馬場----牡丹江軍馬場。創建軍馬場的開始先購進一批種馬,當年就繁殖軍馬上百匹,隨後,又通過收編、擴建和改造國民黨時期的舊馬場。幾年後,依託牡丹江軍馬場在全國先後擴建了扎蘭屯、紅山、山丹等我軍的十三個軍馬場,全軍形成了初具規模的軍馬事業。後來,幾十萬匹軍馬在解放戰爭和朝鮮戰場上都發揮了作用。

1951年,鄭新潮在軍委炮司馬政局工作,他參加撰寫由朱德主持的編寫中國人民解放軍炮兵軍戰史時提出:“炮校是炮兵之母,炮兵是戰爭之神,軍馬是炮兵之足”。延安炮兵學校朱瑞校長和郭化若都曾說過:研究和展示炮兵發展史,‘炮校、炮兵、軍馬三足鼎立,缺一不可。可見炮兵首長都對軍馬的器重。

改良軍馬奠基人

全軍軍馬事業形成了初具規模,隨著馬匹的逐漸增多,人手顯得越來越不足。於是,又搞徵兵活動。此外軍委炮兵總部還調來一批日本戰俘,他們當中有炮兵和騎兵大佐,有獸醫,還有養馬技術員。在此基礎上,鄭新潮提出了“改良馬種,以利軍用”的提議,他經過努力學習生物學和軍馬的相關知識,不斷鑽研,不斷實踐,把中國矮小卻很有耐力的蒙古馬與身材高大但缺少持久力的伊犁馬交配,形成最佳化改良,此後在全國建立了36個軍馬配種和品質改良站,進行了三代改良。軍馬事業和馬種改良為中國的馬種和品質改良進行了更新換代,為我國馬種最佳化起到了推進作用,並取得了良好的效果

三年後,鄭新潮為日益發展壯大的軍馬事業譜寫了一首歌詞,歌名叫《牧馬之歌》,由李偉作曲。歌詞大意是:

“駿騎成群,牧馬嘶鳴,在無邊的草原上我們縱情地馳騁。改良戰馬,裝備炮兵.保衛國防有力量。跟著毛澤東,學習蒙德爾,研究達爾文。朱瑞同志教導我們‘終身老於斯’,堅定不移為革命。蒙古原野,牡丹江畔,有過我們的蹤影。越過那興安嶺,在濱洲草原上奔騰。從無到有,白手起家,艱苦奮鬥,馬種改良新事業,百倍發揚創造性,無名英雄卻有名。”

籌建軍委馬政局

解放後,鄭新潮奉軍委炮司之命進京籌建軍委馬政局工作。軍委馬政局的全稱是“中央人民政府人民軍事委員會馬政局”,隸屬於軍委炮兵司令部。

1950年,在中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第二次會議上,經鄭新潮攥寫、載濤先生提交的“改良馬種,以利軍用”政協提案得到批准,並被毛主席任命為軍委馬政局顧問。隨後,鄭新潮與載濤先生視察了牡丹江軍馬場、西北山丹軍馬場、紅山等軍馬場,提出寶貴的建設性意見。1953年,鄭新潮被軍委炮司頒授軍馬研究員的技術職稱,又成為中國畜牧獸醫學會會員。同年,馬政局轉入總後,他繼續默默為軍馬事業工作。

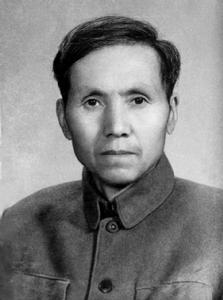

右側是鄭新潮在牡丹江軍馬場時和北京軍委炮司馬政局時的照片。

摯交張學思

1938年底鄭新潮與張學思先後到了延安,受到毛澤東和朱德的接見與座談,並鼓勵團結東北籍愛國青年堅定抗戰的信心。由於鄭新潮與張學思是同鄉,曾在奉天和北平讀書,因此,兩人有著共同的經歷和相同的語言,便一見如故。

1939年,鄭新潮與張學思同在抗日軍政大學第三分校直屬隊一起學習生活,兩人朝夕相處,無話不談。結為好友。每天下午下課後,籃球場上龍騰虎躍,眾師生們都會看到張學思與鄭新潮兩人圍著籃球場邊走邊聊,年復一年的友情,留下了難忘的足跡和相伴的身影,凝塑著兩人形影不離的形象。

1940年9月14日,東乾隊隊長張學思告別了延安,奔赴晉察冀敵後抗日根據地。

1945年春,夏季攻勢作戰後,張學思任晉察冀軍區平西軍分區副司令員兼參謀長。鄭新潮隨延安高級炮校赴東北戰場途中,在宣化休整並籌建炮校時,見到張學思,兩人相見格外喜悅,在有限的時光述說著無限的感想。張學思說:我很羨慕你,也想做教學工作。

1948年底在遼寧火車站匆忙見到一面,由於鄭新潮運兵、帶兵,在很短時間述說有限,張學思說:他非常情願從事教學工作,現在正籌建學校教育工作。由於火車要啟動,便匆忙離去告別,

1970年5月28日 在張學思去世的前一天下午,張學思的摯友鄭新潮著自己的兒子來到北京一個兵營里,他們巧妙地通過了幾道看守,最終找到張學思,此時,長期處於昏迷狀態的張學思早已經說不出話,當他見到在延安最好的多年摯友親臨,眼神一亮,神態忽然振作清醒了,他爬起來並把床頭的鬧鐘推到地上,女監護員聞聲拿來紙筆,他仰臥在病床上,憤然寫下了“惡魔纏身”四個大字,鄭新潮反覆追問:是病魔纏身吧?,他擺擺手,又寫了第二遍。鄭新潮問他“惡魔纏身”是什麼意思?張學思面部表情憤恨已極!他沒有回答。其實惡魔就是林彪、江青反革命集團,這伙惡魔纏死了張學思將軍,在他生命的最後一刻,對林彪、江青反革命集團滔天罪行進行的鞭撻!

往事鉤沉,史海藝品

鄭新潮是文人中的軍人,也是軍人中的文人。他自投筆從戎到辭行謝世,生前寫了大量的文章、詩詞和著作。他的作品曾受到高崇民、於毅夫、載濤、郭化若、朱瑞、張寒暉、李偉、郭沫若等文人的鑑賞和評價。但是,這些珍貴的作品在炮火連天的歲月和戰火紛飛的行軍中以及部隊遷移中與“文化大革命”頻繁抄家中,已被洗劫得殘存無幾。

主要著作《軍馬戰歌》文學體裁:小說,50萬字,1953年--1955年完稿,鄭與鄰居李英儒《野火春風斗古城》作者研討後寫的稿。

(待續)

悼念賈陶首長

一九七六年十月三十一日

于軍委炮司五棵松招待所

十載殘殺女後陰,

告別遺體撫昨今。

伯樂知我哭方皋,

愛馬今悲少將軍。

揮戈瀋陽戳蔣旅,

沖囚渭水護周心。

碧血獻身忠於黨,

論定英雄淚灑襟。

註:賈濤為朱瑞炮校(東北軍區炮校)的副校長。

(待續)