人物生平

早年

六歲的喬伊斯

六歲的喬伊斯1882年2月2日,詹姆斯·喬伊斯出生在愛爾蘭的都柏林。 他的父親對民族主義有堅定的信念,母親則是虔誠的天主教徒。 喬伊斯出生的時候,愛爾蘭這個風光綺麗的島國是英國的殖民地,戰亂不斷,民不聊生。他有一大群弟弟妹妹,但他父親偏愛這個才華橫溢的長子,“不論這一家人有沒有足夠的東西吃,也給他錢去買外國書籍。” 他從小就在天主教教會學校基德爾縣沙林斯市的克朗戈伍斯森林公學,校長是天主教耶穌會會長康米神父。喬伊斯是學生中年齡最小的。 學習成績出眾,並初步表現出非凡的文學才能。

青年時期

喬伊斯的簽名

喬伊斯的簽名1893年經康米神父介紹,喬伊斯於四月六日入了貝爾維迪爾公學三年級。這座學校也是耶穌會所創辦的,他一度想當神父。十九世紀以來,在都柏林形成了以葉芝、格雷戈里夫人及辛格為中心的愛爾蘭文藝復興運動,他直接間接受影響。通過友人, 他也受到愛爾蘭民族獨立運動的影響。然而給予他更強烈影響的是,十九世紀末出現在歐洲文學中的自由思想。中學畢業前,他就對宗教信仰產生了懷疑。1897年獲全愛爾蘭最佳作文獎。1898年喬伊斯進入都柏林大學專攻哲學和語言。1900年1月20日,在學院的文學及歷史協會發表講演,題目是《戲劇與人生》。4月1日,英國文學雜誌《半月評論》發表他的關於易卜生作品《當我們死而復醒時》(1899)的評論:《易卜生的新戲劇》。此文獲得年過七旬的易卜生的稱許,使喬伊斯深受鼓舞,從而堅定了他走上文學道路的決心。1901年10月,寫《喧囂的時代》一文,批評愛爾蘭文藝劇院的狹隘的民族主義,自費出版。

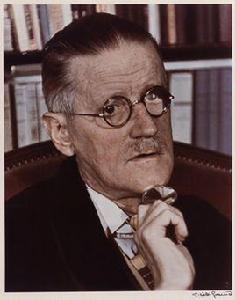

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯1902年6月,喬伊斯畢業於都柏林大學學院,獲得了現代語學士學位。10月2日,他登記到聖西希莉亞醫學院修課。可是,在這裡只念到11月初就因為經濟困難而放棄了學業。 喬伊斯的文學生涯始於他1904年開始創作的短篇小說集《都柏林人》。在寫給出版商理查茲的一封信中,他明確地表述了這本書的創作原則:“我的宗旨是要為我國的道德和精神史寫下自己的一章。”這實際上也成了他一生文學追求的目標。在喬伊斯眼中,處於大英帝國和天主教會雙重壓迫和鉗制下的愛爾蘭是一個不可救藥的國家,而都柏林則是它“癱瘓的中心”,在這個城市裡每時每地都上演著麻木、苦悶、淪落的一幕幕活劇。 而出自《都柏林人》中的一篇短篇小說《阿拉比》(Araby),展現出作者文筆的魅力和其意識流作風小說的美感。1906年七月底赴羅馬,在銀行任通訊員。九月三十日在致斯坦尼斯勞斯的信中談到短篇小說《尤利西斯》的構想。 主人公是住在都柏林的一個猶太人。但他當時並未把這個短篇寫出。1906年四月以來,就改寫短篇小說集《都柏林人》的問題與理查茲魚雁往還。九月三十日收到拒絕出版的信。

輝煌時期

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯詹姆斯·喬伊斯1908年起在都柏林開始創作長篇小說《一個青年藝術家的畫像》,1914年完稿於義大利的里雅斯特,歷時10年。長篇小說《一個青年藝術家的畫像》有強烈的自傳色彩,喬伊斯通過史蒂芬·迪達勒斯的故事,實際上提出了藝術家與社會、與生活的關係問題,並且饒有趣味地揭示了這樣一個事實:史蒂芬·迪達勒斯本人恰恰就是他力圖逃避的都柏林世界所造就的,都柏林無形中報復了反叛的青年藝術家。

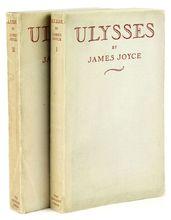

《尤利西斯》封面

《尤利西斯》封面1922年創作的長篇小說《尤利西斯》是借用古希臘史詩《奧德修紀》的框架,把布盧姆一天18小時在都柏林的遊蕩比作希臘史詩英雄尤利西斯10年的海上漂泊,使《尤利西斯》具有了現代史詩的概括性。 小說通過這三個人一天的生活,把他們的全部歷史、全部精神生活和內心世界表現得淋漓盡致。

1939年出版的長篇小說《芬尼根守靈夜》 借用義大利18世紀思想家維柯關於世界在四種不同社會形態中循環的觀點,在此框架中展開龐雜的內容。書中暗喻《聖經》、莎士比亞、古代宗教、近代歷史、都柏林地方志等,大量借用外國詞語甚至自造辭彙,通過誇張的聯想,喻示愛爾蘭乃至全人類的歷史、全宇宙的運動。

除上述三部作品,喬伊斯還著有詩集《室內樂》和劇本《流亡者》。

晚年

喬伊斯之墓

喬伊斯之墓1940年12月17日,喬伊斯遷居到蘇黎世。哈佛·葛曼的《詹姆斯·喬伊斯》出版。

1941年1月10日,因腹部痙攣住院,查明系十二指腸潰瘍穿孔,十三日凌晨去世,享年59歲。十五日葬於蘇黎世的弗林貼隆墳地。《倫敦泰晤士報》刊載了一篇對喬伊斯缺乏理解的悼文。T·S·艾略特立即寫文章表示抗議,並在《地平線》雜誌三月號上發表《告魚書》一文,進一步反擊。維吉尼亞·吳爾夫接到訃告,感慨系之 (她於同年3月28日也自殺身死)。

作品年表

| 作品類別 | 作品名稱 | 原文名 | 年份 |  喬伊斯作品 喬伊斯作品 |

| 詩集 | 《室內樂》 | Chamber Music | 1907 | |

| 短篇小說集 | 《都柏林人》 | Dubliners | 1914 | |

| 劇本 | 《流亡者》 | Exiles | 1915 | |

| 小說 | 《一個青年藝術家的畫像》 | A Portrait of the Artist as a Young Man | 1916 | |

| 《尤利西斯》 | Ulysses | 1922 | ||

| 《芬尼根守靈夜》 | Finnegans Wake | 1939 |

寫作特點

細緻刻畫

1915年,在蘇黎世。

1915年,在蘇黎世。喬伊斯先生不顧一切,專注於表現內心深處的火花掠過大腦時隱約間傳遞出無數信息。他炫技般地展現著變化多端的語言形式、第三人稱的敘述與第一人稱的視角交替、自由間接引語、內心獨白、破折號代替引號等等特殊表達。喬伊斯的一生,是流亡的一生,生活在別處是他命運的常態。

比方《尤利西斯》對人物內心的細緻刻畫。喬伊斯以他驚人的文學功底,用一百萬字講述了三個人物在十八個小時內的活動。《尤利西斯》雖篇幅巨大,但毫無贅言,喬伊斯以他對人生和生活的認識和細膩的洞察力,描寫了主人公的行動,語言和細微心理變化。《尤利西斯》中對內心活動的描寫出神入化,三位主人公的每個細微的思想變化,都清晰真切地呈現在了讀者面前。諸如說《尤利西斯》的第三章,喬伊斯用整整一章的篇幅刻畫了布盧姆的心理活動。

晦澀難懂

1918年在蘇黎世。

1918年在蘇黎世。但另一些作家和評論家在談論喬伊斯時卻猶豫得多。他們認為,閱讀者每說出一句關於喬伊斯作品的話,都會像強迫症患者一樣自問:“他是這個意思嗎?”也必然會面對別人的疑問:“你讀懂了嗎?”讀不懂,是喬伊斯面臨的最大指責。晦澀,不是喬伊斯的特質。但只有喬伊斯的晦澀,會讓人惱怒。更何況,迄今對於喬伊斯的評價與爭議,都還只是建立在幾乎不觸及他最後一部作品《芬尼根守靈夜》的基礎上。這部被博爾赫斯稱為“沒有生氣的同形異義文字遊戲的編織物”的作品,其意義與價值早在寫作過程中,就受到龐德等喬伊斯同代人的懷疑,他們曾對作者進行規勸,認為他不應該不負責任地浪費自己的天賦與才華。喬伊斯的妻子諾拉則乾脆惱火地斥責道:“你就不能寫一點別人看得懂的東西?”

後世影響

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯喬伊斯是20世紀最重要的作家之一,對包括塞繆爾·貝克特、托馬斯·品欽、威廉·博羅斯在內的諸多年輕作家產生了深遠的影響。

喬伊斯的影響力甚至超出了文學的範疇。在《芬尼根守靈夜》一書中,喬伊斯自創了“夸克”(Quark)一詞,這個詞後來被物理學家默里·蓋爾-曼吸納,被用來命名一種基本粒子。 法國哲學家雅克·德希達曾經專門就《尤利西斯》的語言風格寫過一本專著,而美國哲學家唐納德·戴維森則就《芬尼根守靈夜》寫出哲學著作。在如今的都柏林,“布魯姆日”(布魯姆為《尤利西斯》的主要人物), 用以紀念這位偉大的愛爾蘭文學家。近些年來,對“布魯姆日”的慶祝也逐漸的超越了都柏林一城的範圍,擴展到越來越多的其他城市。

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯春山行夫把喬伊斯視為引領歐洲文學新潮流的代表性人物,因為喬伊斯這時已在巴黎住了十幾年,而《尤利西斯》是首先在美國發表的,以至當茅盾先生最初在《小說月報》上介紹他的時候,也誤以為他是美國人。由此也更可見,這時喬伊斯已經不是僅僅以愛爾蘭作家的身份,而是以“國際性”作家身份亮相於世界文壇,已經具有很大的名聲和影響力了。春山行夫這本書,評述了眾多大英國協(尤其是愛爾蘭)重要作家,包括葉芝、蕭伯納、王爾德、A.E.(喬治·威廉·拉塞爾)等21人與喬伊斯的關係,每人設專章評述,很是詳明。跟別人不同的是,他認為當時盛行的“愛爾蘭文藝復興運動”是以喬伊斯為中心而不是葉芝,不少歐洲當代的重要作家都受到了喬伊斯的影響,甚至俄國的陀思妥耶夫斯基的細膩心理描寫方法也與此有關。

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯高明撰寫的《一九三三年的歐美文壇》中有這樣一段:“朱伊士在‘Transition’雜誌上連載了‘Work in Progress’。在嘗試著英語革命的點上,被人注目著。有時候把字連在一起,有時候利用句子所有的聯想:看他的意思像是在表現上開一新境地。他也許是說,‘新的感覺需要新的字眼’吧?在那裡同時附著新字辭解;因為在那文章里,不加解釋,是沒有理解的可能的。”文中“Work in Progress”指的是喬伊斯的最後一部小說《芬尼根守靈夜》,該書1927年起在雜誌上連載,1939年出版。在文章末尾作者註明道,本文“系根據1934年日本中央公論年報寫成”。

翻譯過《尤利西斯》的中國作家蕭乾曾在《瑞士之行》中表示:“這裡躺著世界文學界一大叛徒。他使用自己的天才和學識向極峰探險,也可以說是浪費了一份稟賦去走死胡同。究竟是哪一樣,本世紀恐難下斷語。” 夏志清則表示:“從客觀來看,喬伊斯走的是一條死路。”

在《尤利西斯》出版的當年,在劍橋留學的著名詩人徐志摩就讀到了這部作品,並在他的《康橋西野暮色》前言中稱讚它是一部獨一無二的作品。他以詩人特有的激情奔放的語言歌頌該書最後沒有標點的一章:“那真是純粹的‘prose’,像牛酪一樣潤滑,像教堂里石壇一樣光澄……一大股清麗浩瀚的文章排傲面前,像一大匹白羅披泄,一大卷瀑布倒掛,絲毫不露痕跡,真大手筆!"

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯1922年,茅盾先生在《小說月報》第13卷11號上撰短文介紹詹姆斯·喬伊斯的新作《尤利西斯》:“新近喬安司(James Joyce)的“Ulysses”單行本問世。這又顯示了兩方面的不一致。喬伊斯是一個準“大主義”的美國新作家。“Ulysses”先在《小評論》上分期登過:那時就有些“流俗的”讀者寫信到這自號“不求同於流俗之嗜好”的《小評論》編輯部責問,並且也有謾罵的話。然而同時有一部分的青年卻熱心地讚美這書。英國的青年對於喬安司亦有好感:這大概是威爾斯贊“A Portraitof the Artist as a YoungMan”(亦喬氏著作,略早於Ulysses)的結果。可是大批評家培那(Arnold Bennett)做了一篇論文,對Ulysses很不滿意了。他請出傳統的“小說規律”來,指責Ulysses裡面的散漫的斷句的寫法為不合體裁了。雖然他也說:“此書最好的幾節文字是不朽”,但貶多於褒,終不能說他是讚許這部。”

人物評價

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯“意識流”這一術語最早是由美國哲學家兼心理學家威廉·詹姆斯於20世紀初提出來的,隨後便被借用到了文學領域。喬伊斯的長篇小說《尤利西斯》就是意識流作品的代表作,是二十世紀最偉大的小說之一。

在喬伊斯的一生中,民族主義思想是貫徹始終的。早在1912年8月22日,剛屆而立之年的喬伊斯就在致妻子諾拉的信中寫道:“我是也許終於在這個不幸的民族的靈魂中鑄造了一顆良心的這一代作家之一”。

詹姆斯·喬伊斯

詹姆斯·喬伊斯魯迅與喬伊斯有著很多相似之處,無論其背景、經歷還是精神品格,以至創作方法。但魯迅似乎從沒有談到過喬伊斯,這使人略感遺憾:魯迅十分關注現代主義文藝思潮,舉凡當時流行的新流派,他幾乎都作過涉獵和評介,自己在創作中也運用了與喬伊斯“意識流”或“心理主義文學”相似的手法,可是對於當時的喬伊斯,卻沒有作什麼評說,這不免令人困惑。是不是沒有注意到呢?也不是。其實,也許因為民族的命運有相似之處(愛爾蘭曾長期受英國統治),魯迅對愛爾蘭文學給予了特別的關注,也關注過喬伊斯。

喬伊斯在作品中所表現出來的對民族對國家的熱愛,深深感動著愛爾蘭人民。而愛爾蘭人是這么崇拜喬伊斯的,甚至把《尤利西斯》中描寫主人公利奧波德·布魯姆一天全部活動的六月十六日定為“布魯姆日”,該節日後來成為了僅次於國慶日(三月十七日聖巴特里克節)的大節日。