診籍始祖淳于意

淳于意,西漢臨淄人,約生於公元前205年,卒年不詳。因做過主掌租稅及俸祿的太倉長,故尊稱他為“太倉公”,簡稱“倉公”。淳于意家境貧寒,少時就喜讀醫書,可為人治病,卻沒有療效。於是拜淄川的名醫公孫光為師,公孫光非常喜歡淳于意的謙虛好學,很器重他,就把自己的精方、妙方全部傳授給他。不久,公孫光發現他已沒什麼可教淳于意的了,並預言淳于意將來一定是國醫。為了能讓他繼續深造,又推薦他去拜自己的胞兄公乘陽慶為師。70餘歲的公乘陽慶也非常欣賞淳于意的質樸上進,便將自己所藏的所有秘籍、古方一一講解給他。出師後的第二年,淳于意開始掛牌行醫,三年後,成為著名的醫生。淳于意苦讀經典醫書,可以隨意背誦,但診病時,則視病人的實際情況,不盲目地死搬硬套,斷章取義。齊王身邊一名叫遂的保健醫生,得病後服用自煉的五石散,病情加重了,於是請來淳于意。淳于意仔細審察他的脈象,說:“你得的是內熱,藥石是藥中剛猛之品,服後會導致小便不通而加重病情,千萬不要再服。”遂不以為然,並舉例反駁說:“扁鵲曾言,‘陰石以治陽病,陽石以治陰病。’”淳于意菀爾一笑:“你說的話,不無道理,扁鵲雖這樣說過,但治病必須詳細診察病情,醫理醫法,參考患者的體質、嗜好、病情用藥,才能藥到病除。”並預言,照此下去,不久就會發癰。果然,百餘天后,遂乳上發癰,不治而死。這充分表現了淳于意讀書要活讀,臨症要變通的作風。創立診籍 發展醫學

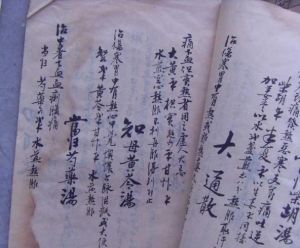

診籍,即醫案,現在叫病歷。記病歷在今天的醫療中是為平常的事,是對一個合格醫生的起碼要求,但診籍的初創卻非易事。齊王詔問淳于意:“你給人治病,療效很好。你的病人都是哪裡人?得的什麼病?施藥之後。病情如何?”淳于意遵旨回答。他記下了已愈患者的籍貫、姓名、職業、病名、病因、病性、診斷、治療和愈後,形成了最初的醫案,為我們留下了研究漢代醫學的寶貴史料。淳于意的醫案中既有王公貴族,也有平民百姓。《史記倉公傳》記載了25例病例。治癒15例,不治10例,涉及現代醫學的消化、泌尿、呼吸、心血管、內分泌、腦血管、傳染病、外科、中毒以及婦產科、兒科。病案中曾記載:齊國的黃長卿大宴賓客,淳于意也在座。他望見王后的弟弟宋健,急忙告訴他說:“你已病了四五天了,腰部疼痛不能俯仰,小便亦難。應趁其未傳人五臟,抓緊治療。這叫做‘腎’。”宋健說:“是這樣。”他服用淳于意給他調製的“柔湯”,18天后病就痊癒了。此病類似現代的急性腰組織損傷。另有一例:齊王請淳于意為侍女們診病。輪到一個叫豎的,豎說沒有病。淳于意悄悄地告訴隊長說:“豎的毛髮色澤、脈象都無衰減,但病已傷及脾胃,不要讓她過度勞累。到了春天,她會吐血而亡。”及至春天,果真豎摔倒在廁所里,吐血而死。這大概相當於現代血液病。淳于意的診籍既反映了他醫技的高超全面,又給我們留下了各科早期病例,有著重要的研究意義。淳于意針對病人的病情,不僅僅採用藥物治療,還廣泛運用各物理療法及針灸術。淄川王病了,淳于意前去診視。原來是因為洗頭髮未乾,即入睡受風而引起的頭痛、身熱、肢痛、煩悶,相當於今天的風寒感冒。淳于意立即用冰水敷淄川王的額頭,幫助降溫,並針刺足陽明經的厲兌、陷谷、豐隆三穴,以散肌表之熱。病立刻就好了。物理降溫,用冰袋或冷毛巾敷額或用酒精擦浴,是現代高熱病人常用的降溫方法,但在二千年前的漢朝,不啻是一發明創造。

淳于意更注重日常的養生,主張生命在於運動,要多活動以保持血脈、筋骨、肌肉的協調。當文帝詢問為什麼齊文王得病不起時,淳于意回答:“我沒有見到文王,不好下結論。聽說文王得的是喘、頭痛、視物不清病。分析這些症狀,文王雖不滿20歲,可是身肥胖,骨軟筋乏,精力不支,不喜運動,所以出現稍活動則喘,稍用腦則頭痛、視物不清。這不是真的什麼病。對這樣病人的治療,應使其保持心情舒暢,節制飲食,少食肥甘厚味,多活動,單用藥物針灸治療是沒有效的。他的醫生忽視了這一點,以致病情危重,終至不救。”這觀點在今天依然有用,病人在得病之初即應配合適當的養生活動及康復手段,調節功能,以幫助健康的恢復。