經濟建設

街頭鎮

街頭鎮投資環境

街頭鎮小城鎮建設日新月異,各項基礎設施日臻完善。鎮黨委政府根據經濟發展狀況,全面實施小城鎮建設20年規劃。按照“統籌規劃,合理布局,分類指導、分類實施”的原則,規劃建設了總占地面積達3000餘畝的鎮南、鎮北工業區、王世疃工業區、芙蓉石材加工區、永發石材工業區,5個石材產品生產基地;規劃建設了占地面積1.2平方公里的“街頭鎮經濟開發區”,配套以更加優惠的招商開發政策。水資源豐富,日可供水1萬方。占地200畝的鎮駐地綜合商業區和222 省道經濟開發長廊商貿流通活躍,成為山東省南部的重要商品集散地。各規劃區內基礎設施完善,交通便利,經濟發達,文化繁榮。該鎮先後被山東省人民政府列為全省30家小城鎮樣板鎮、全省“百新工程”試點鎮,被省政府命名為“村鎮建設新型鄉鎮”、“中心鎮”,被國家建設部命名為全國小城鎮建設試點鎮。

產業發展

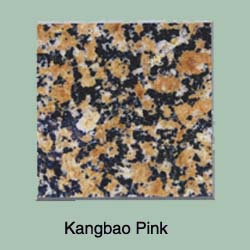

花崗石

花崗石特色農業

果脯

果脯旅遊民俗

山東省重點風景名勝區――李崮寨風景區位於街頭鎮境內。李崮寨風景區林木茂盛,景點眾多。摩天嶺、萬丈崖、臥蟾宮、浴仙池、老君爐、佛爺洞、齊魯第一大峽谷……,一個個景點景色秀麗,引人入勝。李崮寨景區自然景觀眾多,尤以山花為最,連翹、藍槿、野生杜娟等山花盛開時,如織錦流雲散落在萬樹叢中,美不勝收。山上風光無限,山下也別有一番洞天。在文革期間,李崮寨是全國活學活用毛澤東著作的典範,在國內外享有較高的知名度,1967年至1969年有168萬餘人來此參觀學習。這裡的無人商店、知青宿舍、公字溝事跡展室等,真實記載著中國六、七十年代的那段歷史。李崮寨充滿滄桑的人文景觀和山水勝跡交織在一起,衍化成為一種獨特的歷史文化和旅遊資源,現已成為旅遊勝地之一。

李崮寨風景區

李崮寨風景區李崮寨風景區位於街頭鎮境內,林壑幽美,景色宜人,奇秀之資,不讓五蓮、九仙二山。李崮寨原名尼姑寨,明朝時,有尼姑在此結茆建庵,因而得名。相繼又有和尚進山築寺禮佛,香火綿綿,使尼姑寨盛名遠播。後來,有李姓道士來此修練,尼姑寨由此更名為李固寨,進而衍化為李崮寨。在文革期間,李崮寨是活學活用毛主席著作的典範,1967年至1969年來此參觀學習的達68萬人,其中,阿爾巴尼亞、紐西蘭一些友人達100多人前來觀摩。李崮寨的主要領導人劉太臻成為紅及全省乃至全國的學毛選積極分子,到各地作經驗介紹達300多場次,並出席了全國九屆人大和黨的九大兩個會議,在全國有較高的知名度。時至今日,無人商店、知青點歷經幾十年風雨飄搖不倒,真實記錄了當年李崮寨的風采。不斷有學者、知名人士前來考證參觀。

更兼這裡群山連綿,林木茂盛,景色秀麗,引人入勝,吸引了大批遊人去一睹她的風采。為更好地把這一景觀展現給人們,鄉鎮區劃調整以後,街頭鎮投入大量人力物力進行了全方位開發,目前已形成主要景點十五多處,其中,佛爺洞、鎖羊宮、三泰山、海螺山、花園等景點,令遊人留連忘返,美不勝收,李崮寨充滿滄桑感的人文景觀和山水勝跡交織在一起,衍化成為一種獨特的旅遊資源。

焰花

焰花五蓮山區,每逢新年春佳節或喜慶之日或開業慶典之時,均點放焰花、鳴放鞭炮。鞭炮焰花的品種繁多,故有“滴滴金兒小爆正(即爆仗)、大花雷子煙爆正”以及“正月里,正月新,起花樓子萬盞燈”等民謠流傳。“起花樓子萬盞燈”指的是民間放“桿花”之說。“桿花”即民間的焰花藝人精心製成變化多端的焰花故事,用木桿架起連續燃放的組合焰花。“桿花”在汪湖、許孟、於里、洪凝、街頭、潮河、戶部等鄉鎮均有傳聞。據考證,五蓮地區自明末清初就有放“桿花”的傳說,距今約有300餘年的歷史。1915年農曆二月二日在仁旺“柳樹底”放過一次“桿花”,除臨近村民蜂擁圍觀外,還吸引了濰縣、安丘、高密、諸城、臨沂等地觀眾。

這次桿花共用了5根豎桿製作,前4根各長4米,每根桿頂都罩有傘燈,桿中各縛一根長4米的橫桿,兩端各有杏花、桶花、梨花、斗花和風火輪,稱之一桿四墜,第五桿高6米,6層橫桿,6層花。在桿花周圍,設有起花樓子、桶花、地花子、人抗虎花、武鞭和燈花鞭等,稱作“開場花”。“開場花”後先從第一根桿點燃,燃放至桿頂出一個“老鼠”爆仗,順斜繩躥至第二桿底,將第二桿點燃,稱作“老鼠點火。”當第四根桿的老鼠將第五根桿點燃時,桿花已到高潮。先是一聲巨響,煙霧過後,一串串紫中透亮的“葡萄”懸掛空中。又是一聲巨響,“葡萄花”消失,出現了一個“胖和尚”,前胸配戴一串彩珠,笑嘻嘻兩手各托一盞獨燈,“和尚”消失後,第三層散明子開始噴花,花叢中出現了一幅紅底黑字的對聯:“天下太平,國泰民安”。接著第四層橫桿上出現一趟五彩繽紛的“九盞蓮花燈”。突然,又有一聲巨響,第五層垂下一張“竹簾”,“竹簾”上一排排“萬盞燈火”絢麗多彩。幾乎同時,桿頂起花樓子上的一根根、一束束的起花相繼飛向茫茫的夜空,在天空深處發出噼噼叭叭的響聲,使沉寂的夜空沸騰起來。至此桿花放完。

解放後,隨著山區人民的物質生活的提高,鞭炮、焰火等傳統工藝得到繼承和發展。有名的大古家溝爆竹、七三四廠的煙花,製作技藝最佳。七三四廠製作的“群蝶比翼”、“臘梅報春”、“龍鳳報喜”、“嫦蛾奔月”等20多種煙花,工藝精細,造型美觀、新穎。燃放起來,有的好似“群蝶比翼”,婀娜多姿;有的恰如“天女散花”,爭奇鬥豔;還有的象禮花束束,霞光閃爍,五彩繽紛。古老的傳統焰火工藝,注入了新的生機,怒放出新時代的異彩。

五蓮茂腔

五蓮茂腔茂腔,是五蓮境內流傳最廣、民眾喜聞樂見的一個劇種。據推算,茂腔戲已在五蓮流行200年以上。五蓮茂腔先是由敲著狗皮(或牛皮)鼓演唱的“姑娘腔”與花鼓秧歌相結合演變為“肘鼓子戲”,因尚未作為舞台戲出現,只是表現為隨時隨地的坐唱形式,故民眾也稱“盤凳子戲”。當“肘鼓子”加二胡、柳琴或月琴伴奏後,唱腔末局的尾音吸收了柳琴戲的為尾音“呀呼咿”的韻味,溜成了“嗯嘿”,用高八度行腔,習稱“打冒”,演變成“冒肘鼓”。“冒肘鼓”時期,京劇、梆子(笛梆)開始傳入,當地習慣在演出京劇或梆子之前,加演一折“冒肘鼓”,所以就出了“大戲前邊先演段小戲”之說。就在此時,“肘鼓子”戲搬上了舞台,伴奏加上了京胡、京二胡、三弦等。打擊樂陸續加入了板鼓演變為正式在舞台上的演出的劇種——茂腔。五蓮茂腔與臨縣流行的茂腔相比,有其明顯的特徵。它受“南路肘鼓”的影響頗大,兼有“北路肘鼓”的行腔。在南部的街頭、潮河、叩官、戶部地域的唱腔中,可見魯南柳琴戲的痕跡。而北部的管帥、汪湖、高澤、洪凝、許孟地域的唱腔,則夾帶秦腔、柳腔、呂劇的韻味。自“冒肘鼓”演變為茂腔後,唱腔男、女區分開來,並逐漸形成了固定板式,如“四平”“二板”“散板”“反調”“梆子”“娃娃腔”“南鑼”“流水”“撲燈蛾”“數板”“四不象”等。

京胡

京胡